Soucieux d'inscrire sa recherche et son enseignement au cœur même de la société, le Département de philosophie propose plusieurs initiatives capables de répondre aux attentes de la communauté citoyenne.

En savoir plus sur le département

À la une

Actualités

180 secondes pour parler de recherche

180 secondes pour parler de recherche

La 11e édition du concours Ma Thèse en 180 secondes s’est tenue ce vendredi 28 mars 2025 à la Faculté des sciences. Ce sont trois biologistes qui représenteront l’UNamur à la finale belge qui se tiendra à Mons le 21 mai prochain.

180 secondes pour présenter de manière claire et concise à un public varié (dont plusieurs classes de secondaire) leur sujet de thèse : voilà le défi qu’ont relevé les 10 candidats de cette nouvelle édition du concours MT180 UNamur. Introduite par Carine Michiels, Vice-rectrice à la recherche et aux bibliothèques et présentée par Aline Wilmet, cette édition 2025 a rassemblé 10 candidats provenant des Facultés de sciences, médecine et philosophie et lettres qui se sont à nouveau illustrés dans cet exercice de vulgarisation : Petra Manja (microbiologie), Laëtitia Riss (philosophie de l’histoire), Nicolas Gros (sciences du patrimoine), Jenny Ha (chimie organique), Audrey Verhaeghe (microbiologie), Margaux Mignolet (neurosciences), Lindsay Sprimont (neurosciences), Marine Ote (microbiologie), Thomas Rouma (immunologie) et Bastien Tirtiaux (microbiologie).

Cette année encore, il a été difficile de départager nos candidats dont les prestations témoignent toujours d’un très haut niveau. Elles ont été évaluées par un jury constitué de personnalités internes et externes à l’UNamur et issues du monde de la recherche, de l’enseignement et de la communication scientifique.

- Géraldine Tran – Rédactrice en chef d'Athéna, revue de vulgarisation scientifique du Service Public de Wallonie

- François-Xavier Fiévez – Pédagogue et didacticien à l’UNamur, comédien et improvisateur, Vice-recteur aux affaires sociales, étudiantes, au genre, au sport et à la culture

- Charlotte Benedetti – Directrice du Pavillon de Namur, centre d’exposition, d’expérimentation et d’innovations du KIKK asbl. Ce lieu dédié aux cultures numériques décloisonne les disciplines et s’empare simultanément des arts, des sciences et des technologies.

- Nathan Uyttendaele – Mathématicien, vulgarisateur et vidéaste YouTube de la chaine Chat Sceptique, ancien candidat au concours MT180 et détenteur d’un prix de vulgarisation scientifique du Fond Wernaers du FNRS

Le prix du public a été décerné à Petra Manja pour son pitch « Dormir pour ne pas mourir ». Le deuxième prix du jury a été attribué à Thomas Rouma pour son pitch « Comment se débarrasser d'un pique-assiette ?! ». Le premier prix du jury a été décerné à Margaux Mignolet pour son pitch « Le monde de Dory l'anticorps » !

Afin de les préparer de manière optimale aux exigences du concours et à celles de leur soutenance de thèse ou de conférences, les candidats ont bénéficié de formations à la communication vulgarisée, à la construction d’un pitch structuré, ainsi qu’à la prise de parole en public permettant de maitriser une gestuelle naturelle et de gérer le stress provoqué par un tel exercice. Cette formation est organisée par Aline Wilmet, médiatrice scientifique au Confluent des Savoirs et coach en communication scientifique et par Jacques Neefs, comédien, metteur en scène et enseignant au conservatoire de Bruxelles. Cette formation, s’étalant sur trois mois dans le cadre de MT180, est également déclinée en format court (de 1h à 2 journées de formation) pour la communauté universitaire et également proposée à l’interuniversitaire.

Aline Wilmet nous décrit la formation vécue par les candidats :

“Chaque année, Le Confluent des Savoirs propose une formation approfondie pour préparer les candidats à une communication claire et concise. Notre objectif est de donner la possibilité aux jeunes chercheurs de pratiquer un exercice de communication difficile qu’est celui de la communication au grand public. Il s’agit de communiquer un message clair et concret, ancré dans le quotidien ou à l'aide d’un storytelling faisant appel aux émotions, à un vécu commun ou au quotidien de la recherche... Il n’y a pas qu’une recette magique. Il faut adapter son propos sans pour autant dénaturer sa recherche. C’est un travail minutieux que de choisir le message qui va faire mouche auprès du public tout en transmettant de manière claire et accessible les objectifs, les enjeux et la méthode de travail menée par les chercheurs dans le cadre de leur thèse de doctorat. En trois minutes, il est évident qu’il n’est pas possible de tout dire d’une recherche aux multiples axes et d’en mettre en évidence toutes les subtilités. Mais l’enjeu est pour moi bien au-delà du concours : c’est un exercice de communication, une première étape qui permet d’ouvrir à d’autres actions de vulgarisation : une interview de journaliste, participer à une conférence, une rencontre avec le public, un atelier lors du Printemps des Sciences, un article vulgarisé, etc.

Qui peut mieux parler de sa recherche qu’un chercheur ? Ayant moi-même participé au concours avec ma thèse lors de la 2e édition en 2015, l'exercice m’a permis d’appréhender mon sujet autrement, de lui donner plus de valeur parce que je me suis rendue compte qu’il pouvait intéresser un public plus large que celui des spécialistes. C'est valorisant, c’est motivant, c’est challengeant, on apprend et on partage plein de choses. C’est une belle aventure humaine qui est, en prime, valorisée dans le cadre de la formation doctorale !”

Le concours en images

Retrouvez toutes les prestations des candidats namurois sur le YouTube de l’UNamur ! Afin de garder un peu de suspens, les prestations de nos trois lauréats seront disponibles en ligne après la finale nationale qui aura lieu à Mons le 21 mai prochain.

Appels FNRS 2024 : Focus sur l’Institut PaTHs

Appels FNRS 2024 : Focus sur l’Institut PaTHs

Deux chercheurs de l’Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) viennent d’obtenir des financements du F.R.S – FNRS à la suite des appels dont les résultats ont été publiés en décembre 2024. L’institut PaTHs est une fédération de centres et de groupes de recherche qui ont vu le jour dans et autour de la Faculté de philosophie et lettres. L’institut se distingue par la mise en exergue des démarches d’analyse critique des « traces » du passé (écrites, matérielles, monumentales, paysagères, visuelles, sonores…), jusqu’à placer la « trace » elle-même au cœur du questionnement scientifique.

La vigueur des savoir-faire disciplinaires au sein de PaTHs rend possibles des ouvertures audacieuses vers les sciences exactes, qui ont déjà été initiées par la plupart des 5 centres et groupes affiliés à l’institut : AcanthuM (Patrimoine monumental, archéologique et artistique), aRaiRe (Recherches namuroises en histoire Rurale), Fontes Antiquitatis, HiSI (Histoire, sons et images) et PraME (Pratiques médiévales de l’écrit).

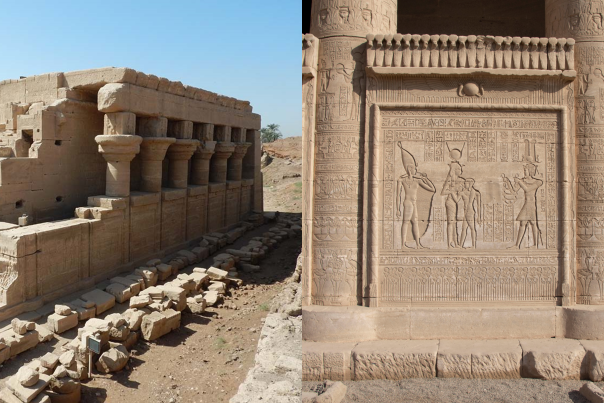

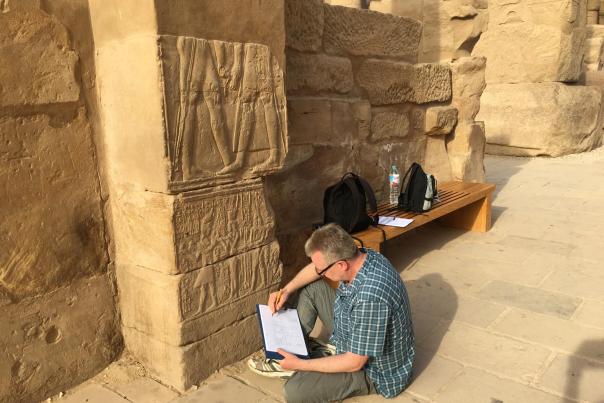

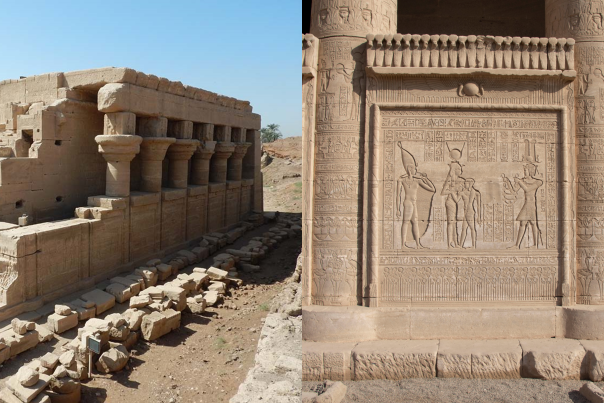

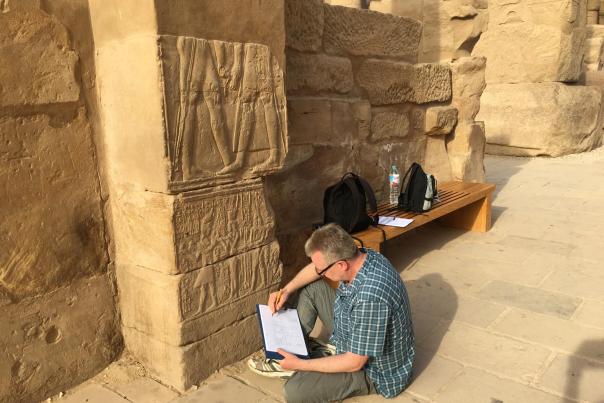

Le Projet de Recherche (PDR) « Le mammisi romain de Dendera » de René Preys

René Preys – Pôles AcanthuM et Fontes Antiquitatis de l’Institut PaTHs - est égyptologue, professeur et membre du Département Archéologie et Sciences de l'art de la Faculté de Philosophie et lettres de l’UNamur et Directeur de l’Association égyptologique Reine Elisabeth. Il a obtenu un financement PDR pour un projet intitulé « Le mammisi romain de Dendera : la création d'un monument pour les dieux, de la conception théologique à la gravure des parois ».

Le mammisi ou maison de naissance est un élément architectural typique des temples égyptiens de la période gréco-romaine. Le mammisi romain de Dendera, datant de la période nerva-antonine (2e siècle de notre ère), est le dernier spécimen de ce type et incarne la synergie de 400 ans de traditions et d'innovations. Le mammisi était dédié à l'enfant-dieu et célébrait sa (re)naissance comme une garantie des cycles naturels et donc de la prospérité de l'Égypte.

Ce projet vise à reconstituer les processus intellectuels et matériels qui ont dû être mis en place pour réaliser le projet architectural. Des prêtres qui rassemblaient les idées théologiques aux hiérogrammates qui écrivaient les textes et concevaient la décoration sur papyrus, des architectes et ouvriers qui érigeaient les murs aux graveurs qui transféraient le concept de la décoration du papyrus aux murs, ce projet se propose d'étudier ce monument sous différents angles afin d'identifier la chaîne opérationnelle d'un projet architectural.

Les missions en Égypte produiront une nouvelle publication conforme aux normes modernes de l’épigraphie et une traduction de tous les textes. Ceci permettra d’étudier l’agencement de la décoration du monument constituée de scènes d’offrandes et de textes selon les règles que les égyptologues ont appelé « la grammaire du temple » et de comprendre la relation entre l’image et le texte.

Le projet fournira ainsi la première étude détaillée de la théologie des deux enfants-dieux de Dendera. Il analysera le système hiéroglyphique, caractéristique des textes de la période romaine, et examinera les murs pour définir les techniques de gravure des anciens artisans. Enfin, il replacera le mammisi dans un contexte plus large afin de mettre en évidence les stratégies architecturales des empereurs de la dynastie nerva-antonine en Égypte.

Lire nos articles précédents sur le sujet

René Preys : l’archéologue qui se penche sur le menu des Égyptiens : https://www.unamur.be/fr/newsroom/rene-preys-larcheologue-qui-se-penche-sur-le-menu-des-egyptiens

Egypte : comprendre la rénovation du kiosque du temple d’Amon-Rê : https://www.unamur.be/fr/newsroom/egypte-comprendre-la-renovation-du-kiosque-du-temple-damon-re

Le Crédit de Recherche (CDR) « (Faire) face au nucléaire » de Danielle Leenaerts

Danielle Leenaerts – Pôle AcanthuM de l’Institut PaTHs – est professeure d’Histoire de l’art contemporain au Département archéologie et sciences de l’art de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’UNamur. Elle a obtenu un financement CDR pour un projet intitulé « Étude des esthétiques et contextes de création de 10 corpus photographiques internationaux représentant les effets avérés ou les risques potentiels de la radioactivité ».

Ces vingt dernières années, plusieurs travaux d’artistes photographes ont donné une visibilité aux effets de la radioactivité - principalement suite aux catastrophes nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima -, ou encore aux risques associés à l’enfouissement des déchets radioactifs.

Les séries du Japonais Takashi Arai, du Suisse Julian Charrière, des Français David Fathi, Guillaume Herbaut, Jacqueline Salmon, Anaïs Tondeur et Lucas Chastel, des Allemands Jürgen Nefzger et Wim Wenders ainsi que de la Belge Cécile Massart ont été sélectionnées.

Cinq objectifs sont poursuivis dans cette recherche:

- analyser les contextes de ces productions artistiques ;

- définir les intentions de leurs auteurs, au regard de l’ensemble de leur œuvre et de leur contribution à une culture du nucléaire ;

- étudier les esthétiques de leurs créations, relativement à la matérialité de la photographie, sa nature d’empreinte, de trace, de témoignage ou encore de représentation ;

- évaluer la réception publique de ces œuvres distinctes ;

- contribuer, par la mise en relation dialogique de ces œuvres, leur analyse et leur diffusion, à une culture nucléaire nourrie par l’expression artistique.

Une méthode comparative s’appliquera à l’étude des différentes séries du corpus pour en dégager les spécificités, convergences et/ou divergences, évaluées au regard de la littérature scientifique disponible dans le champ des arts visuels et des sciences humaines sur le nucléaire et ses représentations. Un travail de terrain sera entrepris par le biais d’interviews menés avec chaque photographe.

Dans la perspective des études culturelles, cette recherche s’inscrit dans une démarche d’analyse de la construction des représentations et des savoirs, dégagée de partis pris mais investie dans des débats sociétaux auxquels participent également, par leurs activités respectives, le centre d’art et la maison d’éditions partenaires de ce projet de recherche qui en diffuseront les résultats via :

- une exposition programmée au Centre d’art Le Delta (Namur, mars-juillet 2026)

- une journée d’études associant une partie des artistes exposés (UNamur, mars 2026)

- un ouvrage à paraître aux éditions La Lettre Volée (Bruxelles) (printemps 2026)

Le financement du FNRS permettra de mener à bien les interviews des artistes concernés, tant en Belgique qu’en France et en Allemagne, mais aussi de garantir la diffusion de cette recherche, par le financement d’une partie du livre et de la communication de l’exposition dans lesquels elle prendra forme.

FNRS, la liberté de chercher

Chaque année, le F.R.S.-FNRS lance des appels pour financer la recherche fondamentale. Il a mis en place une gamme d'outils permettant d’offrir à des chercheurs, porteurs d’un projet d’excellence, du personnel scientifique et technique, de l’équipement et des moyens de fonctionnement.

Pour en savoir plus

Appels FNRS 2024 : Focus sur l’Institut NaLTT

Appels FNRS 2024 : Focus sur l’Institut NaLTT

Deux chercheurs de l'Institut du Langage, du Texte et de la Transmédialité (NaLTT) viennent d’obtenir des financements du F.R.S – FNRS à la suite des appels dont les résultats ont été publiés en décembre 2024.Composé de chercheurs en linguistique et en littérature, l'Institut NaLTT constitue un espace interdisciplinaire de recherches diachroniques et synchroniques portant sur les pratiques communicatives verbales et multimodales qui se manifestent dans, sont formées et/ou régulées par la culture et la société.

L’institut comprend quatre centres de recherche : Pluri-LL, le Centre Nerval, l’Observatoire des Littératures Sauvages (OLSa) et le Laboratoire de langue des signes de Belgique francophone (LSFB-Lab).

Deux chercheurs de NaLTT viennent d’obtenir des financements du F.R.S – FNRS à la suite des appels dont les résultats ont été publiés en décembre 2024.

Le projet de recherche (PDR) « DiVa LSFB » de Laurence Meurant

On estime que 72 millions de personnes à travers le monde utilisent une langue des signes. Les 150 langues signées recensées à ce jour (The Ethnologue) sont issues de la dynamique sociolinguistique des différentes communautés de sourds, de leur histoire et de leur interaction avec la société dans son ensemble.

Comme toutes les langues, les langues signées évoluent et varient. Des variations liées notamment à l'âge, à la région, au genre, au profil linguistique et éducatif des signeurs et signeuses sont attestées dans l'utilisation de la plupart des langues signées. La langue des signes de Belgique francophone (LSFB) ne fait pas exception. Par exemple, aux anciens internats pour sourds établis à Bruxelles et en Wallonie correspondent encore aujourd'hui des variantes régionales. Si la langue des signes des aînés montre des traces du contexte contraignant de l’enseignement oraliste et de la déconsidération des langues signées à l’époque de leur scolarité, la langue des plus jeunes est teintée de nombreux emprunts à la langue des signes américaine (ASL) ou aux signes internationaux, symboles d’ouverture et de mobilité. De plus en plus, les signeurs et signeuses de la LSFB soulignent la divergence linguistique entre les variétés de LSFB liées à l'âge et à la région.

Le Projet de recherche (PDR) « DiVa LSFB – Distance linguistique et variation en langue des signes de Belgique francophone : une analyse par méthodes mixtes » a pour objectif de comprendre ce phénomène de distance linguistique et de variation au sein de la LSFB d’aujourd’hui. Il vise à fournir une analyse multidimensionnelle de ce phénomène complexe qui soit la plus représentative possible des écosystèmes sociaux dans lesquels vivent les personnes sourdes. Peut-on repérer des profils générationnels ou régionaux à partir de l’analyse des usages de la LSFB ? Quelles caractéristiques linguistiques et quelles stratégies favorisent ou entravent l'intercompréhension entre les jeunes signeurs et leurs aînés ? Quelles sont les idées et croyances que les signeurs ont sur le degré et les raisons des variations en LSFB, et sur les éléments qui favorisent ou entravent l'intercompréhension ? Et dans leurs pratiques quotidiennes, comment manient-ils l'interaction avec les signeurs et signeuses plus jeunes ou plus âgées et avec ceux qui utilisent d'autres variétés régionales que la leur ? Pour répondre à ces questions, l’équipe utilisera une combinaison entre des données de corpus, des données expérimentales sur l'intercompréhension entre signeurs, ainsi que des données de type ethnolinguistique.

Amandine le Maire a réalisé sa thèse à la Heriot-Watt University (Edinburgh) dans le cadre de du projet Mobile Deaf (ERC, sous la direction du Pr. A. Kusters). Après avoir coordonné le Certificat interuniversitaire LSFB-français en 2023-2024, Amandine rejoint le LSFB-Lab dans le cadre de « DiVa LSFB » et devient la première post-doctorante sourde impliquée dans la recherche sur la LSFB, sa langue maternelle.

Elle travaillera en étroite collaboration avec Sibylle Fonzé, Bruno Sonnemans et Laurence Meurant. Ce projet s’inscrit dans une collaboration plus large avec les Pr. Mieke Van Herreweghe (Universiteit Gent), Myriam Vermeerbergen (KULeuven) et Jeroen Darquennes (UNamur, NaLTT) sur l’étude du changement linguistique dans les langues des signes de Belgique.

Cette collaboration se concrétise de manière parfaitement synchronisée dans le projet Changing signs & signs of change : hoe variatie en taalcontact de taalverandering in Vlaamse Gebarentaal in hand werken qui vient d’être sélectionné comme « Senior onderzoekproject » par le FWO – équivalent du FNRS pour la Flandre.

Mini CV

Laurence Meurant est linguiste, Chercheuse qualifiée du F.R.S.-FNRS à l’Université de Namur et présidente de l’Institut NaLTT. Elle dirige le Laboratoire de Langue des signes de Belgique francophone (LSFB-Lab) où elle développe les premières études discursives sur la LSFB et sur la comparaison entre français et LSFB.

En partenariat avec la Faculté d’Informatique (les équipes des Professeurs Anthony Cleve, Benoît Frénay et Bruno Dumas), elle a initié le développement d’outils numériques au service du bilinguisme et de la visibilité de la LSFB.

Le Fonds Namur Université est l'interface de l'Université de Namur pour sa récolte de fonds de mécénat, dons et sponsoring. Grâce au soutien des donateurs, le projet de dictionnaire bilingue LSBF-français a pu voir le jour.

Découvrir Laurence Meurant au travers de l’émission Les Visages de la recherche, FNRS-LN24 - L. Meurant (janvier 2025) :

Le Crédit de Recherche (CDR) « La poésie sur les murs » de Denis Saint-Amand

Ce projet prend pour point de départ le fait que l’acclimatation de la poésie à la communication publicitaire a contribué à renforcer son inscription urbaine, de sorte qu’elle apparaît aujourd’hui fréquemment sur les murs de nos villes, souvent par le biais de citations fragmentaires et de vers isolés. Il invite à prendre ces écrits au sérieux et à interroger les formes, usages et fonctions de l’inscription poétique dans l’espace urbain contemporain.

Il s’agira de distinguer inscriptions autorisées (fresques de commande, poésie de vitrine et autres installations pensées en collaboration avec les pouvoirs publics) et écrits “sauvages” (spontanés, bruts, éphémères).

Du côté des écrits autorisés, on retrouve notamment des citations d’œuvres canoniques, mais aussi des œuvres inédites participant de la production d’auteurs légitimés, réalisées pour orner des bâtiments publics — ce qui soulève une série de questions : la poésie est-elle réduite dans ce cas-là à une simple fonction décorative ? Quels textes/extraits et quels lieux d’inscription sont choisis ? Quelles formes sont privilégiées ? S’agit-il de miser sur des formules fonctionnant comme maximes ou proverbes « inspirants » ou « feel-good », sur des extraits emblématiques visant à entretenir un patrimoine commun ? Faut-il tenir ces productions pour la manifestation d’un « capitalisme artiste » lénifiant ou peut-on les tenir pour des médiations permettant de rendre la poésie visible et tenir lieu de premier contact et d’incitation à la découverte de textes complexes ? Comment l’exposition du texte est-elle pensée matériellement (typographie, couleurs, articulation à des illustrations, etc.) ?

Du côté des écrits sauvages, ne reposant pas sur des commandes et ne bénéficiant pas d’autorisation, ce sont d’autres formes et conceptions de la poésie qui sont activées, de slogans lyriques en mots d’ordre ironiques et de calembours en aphorismes absurdes. Ces énoncés relèvent d’une parole vive vaguement perturbatrice du quotidien en ce qu’elle apporte des saillances, du jeu, de l’incongru, qu’elle dé-routinise.

Il ne s’agira pour autant pas de surjouer l’écart entre écrits poétiques institutionnels et sauvages : il est frappant d’observer la multiplication d’écrits misant sur un imaginaire de l’illégalité et de la contestation tout en rendant possible leur transfert vers d’autres supports, plus institués et, surtout, potentiellement plus vendeurs — de sorte que c’est aussi la gentrification(*) des écritures sauvages qu’il s’agira d’étudier dans ce cadre.

(*)Gentrification : Processus par lequel la population d'un quartier populaire fait place à une couche sociale plus aisée.

Mini CV

Denis Saint-Amand est professeur à la Faculté de philosophie et lettres et membre de l’Institut NaLTT. En 2020, il obtenait un prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) du F.R.S – FNRS, qui lui a permis de fonder L’Observatoire des Littératures Sauvages (OLSa).

Cet observatoire est dévolu à la façon dont la littérature se construit aussi hors du livre, à travers des objets et des canaux alternatifs, qui nourrissent et dynamisent parfois le monde des lettres, mais peuvent tout autant évoluer à nette distance de ce dernier.

Nombreuses sont les productions extra-livresques qui exploitent les ressources de la communication littéraire : l’album manuscrit, le livre d’or, le tract, la banderole, le graffiti, les documents artisanaux bricolés par les surréalistes et par les situationnistes, le journal ronéotypé, le fanzine ou, bien entendu, l’écran, parmi de multiples exemples, sont de ces supports de l’écrit accueillant des productions hybrides faisant place au lyrisme, à la fiction ou à l’expérimentation formelle.

C’est à ces productions qu’est dédié l’Observatoire des Littératures Sauvages, dont les membres, issus de disciplines diverses, s’emploient à étudier les articulations de ces pratiques littéraires au monde social.

Prochains évènements

Chaire Francqui internationale 2024-2025 - Multilingualism and language learning. Challenges & Opportunities

Cette Chaire Franqui internationale 2024-2025 est une initiative conjointe de la VUB, de l'Université de Gand et de l'Université de Namur. Le titulaire de la Chaire est le Prof. Dr. Jean-Marc Dewaele. Il sera présent à l’UNamur pour une série de conférences entre le 19 février et le 2 avril 2025. Une conférence grand public intitulée « Comment élever des enfants à devenir multilingues » aura lieu le 11 mars 2025.

Suivre NaLTT sur les réseaux sociaux :

FNRS, la liberté de chercher

Chaque année, le F.R.S.-FNRS lance des appels pour financer la recherche fondamentale. Il a mis en place une gamme d'outils permettant d’offrir à des chercheurs, porteurs d’un projet d’excellence, du personnel scientifique et technique, de l’équipement et des moyens de fonctionnement.

Pédagogie de terrain - Les chantiers-écoles en archéologie

Pédagogie de terrain - Les chantiers-écoles en archéologie

Dans le cadre de leur formation en archéologie, les étudiants de l’Université de Namur vivent une immersion unique dans leur future profession grâce à des chantiers-écoles. Ce programme, développé par le Département d'archéologie et sciences de l'art, allie étroitement expérience de terrain et apprentissage académique.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow learn" du magazine Omalius de décembre 2024.

Cette initiative est portée par Fanny Martin, chargée de cours en archéologie nationale à l’UNamur. « Sortir des études d’archéologie sans avoir expérimenté la discipline n’a pas beaucoup de sens. Lors de mon arrivée, il n’existait pas encore de chantiers-écoles à l’Université de Namur. Il me paraissait essentiel de proposer un projet pour les étudiants, car l’archéologie de terrain est une discipline à part entière », explique-t-elle. Julian Richard, professeur d’archéologie grecque et romaine et directeur du département, ajoute : « À l’UNamur, notre atout est d’emmener les étudiants sur le terrain le plus possible. Dès le bachelier, ils sont amenés à être en contact avec l’objet, l’observer, le manipuler, le comprendre. C’est une pédagogie à laquelle nous tenons, et la mise en place de chantier-école en fait partie ».

Lors de ces chantiers, les étudiants, confrontés aux réalités du terrain, doivent appliquer leurs connaissances théoriques à des situations concrètes, développant non seulement leurs compétences techniques, mais aussi des capacités d’analyse et de résolution de problèmes. « En première et en deuxième année, les étudiants reçoivent un bagage méthodologique sur la fouille. Et puis, entre la deuxième et la troisième, ils partent sur le chantier-école durant deux semaines et mettent ces principes en pratique », complète Fanny Martin.

Ces stages offrent une expérience immersive. Bérénice Didier, étudiante en histoire de l’art et archéologie, a travaillé sur le site de Tintigny, une nécropole à tombelles de l’âge du Fer, en Gaume, pendant que d’autres se rendaient au château Féodal de Moha, en Province de Liège.

Ce stage m’a beaucoup apporté. L’équipe sur le chantier était adorable. Nous avons d’abord appris les bases de la fouille, puis, petit à petit, exploré toutes les étapes de la discipline, ce qui était passionnant », raconte-t-elle. Marion Drabbé, étudiante en troisième année de bachelier en archéologie, appuie les propos de Bérénice en ajoutant : « J'avais quelques appréhensions, car les chantiers-écoles sont comme un petit examen dans notre cursus. Mais finalement, l'expérience a été formidable. Nous étions entourés de professionnels adorables, et j'ai été encadrée par Fanny Thirion, archéologue au Musée des Celtes. C'était génial ! Ces chantiers permettent de voir concrètement ce qu'on étudie, et on se rend compte à quel point l'archéologie est un travail précis et minutieux. Il y a aussi la satisfaction de découvrir des objets inédits : nous avons trouvé une urne avec des résidus osseux et une épingle de fibule, ce qui est assez rare dans les fouilles. Nous étions ravis ! ».

L'expérience des chantiers-écoles n'est pas seulement professionnelle. Pour Bérénice Didier, c’était aussi un moment de partage et de cohésion : « Cela faisait un peu colonie de vacances. C’était vraiment très chouette et j’ai eu l’occasion de créer beaucoup de liens ». En dehors des heures de fouille, les étudiants partagent leur quotidien, ce qui favorise des liens forts et développe leur capacité à travailler en équipe.

Ces chantiers, qui constituent des projets de recherche à part entière, demandent une importante organisation et des soutiens variés. « Nous avons choisi de travailler dans la région de Tintigny, en Gaume. Le site est en danger de conservation et nous bénéficions d'un financement de l’Agence wallonne du Patrimoine ainsi que d’un partenariat avec le Musée des Celtes de Libramont et de la Commune de Tintigny pour mener à bien les opérations. Ce type de projet exige de nombreuses collaborations pour gérer la logistique et l’étude », explique Fanny Martin. De plus, les soutiens des partenaires et de l’UNamur permettent la gratuité des stages, pour ne priver aucun étudiant de cette opportunité.

Une double mission et une ouverture sur le monde professionnel

Ces projets remplissent une double mission sociétale : préserver et transmettre le patrimoine à la société. Dans cette optique, les étudiants accueillent des visiteurs sur le site pour partager leurs découvertes, leur permettant d’acquérir des compétences en médiation culturelle. Bérénice témoigne d’ailleurs : « Faire des visites guidées m’a vraiment plu, au point de me donner envie d’explorer ce domaine à l’avenir ». Marion complète : « Les visites étaient vraiment enrichissantes. On se rend compte que pouvoir exprimer son savoir naissant face à des personnes intéressées par ce qu'on leur dit, c'est aussi très glorifiant ». Cette dimension fait de ces stages bien plus que des simples fouilles : ils sont également des lieux de transmission où les étudiants valorisent leur travail auprès de la société.

Les chantiers constituent aussi une première expérience dans le monde professionnel. « Ils leur offrent un premier bagage pour le futur », note Julian Richard. Les étudiants peuvent également participer à des missions internationales, comme celles organisées par Julian Richard à Ostie, le port antique de Rome, avec l’UCLouvain. Ces fouilles à l'étranger apportent une perspective complémentaire et enrichissent leur formation par l’étude d’autres contextes, notamment bâtis, ainsi que d’autres périodes.

Grâce à cette approche, les étudiants en archéologie de l’UNamur développent une compréhension plus approfondie de leur domaine tout en construisant un réseau professionnel utile pour le futur. Le chantier-école devient une expérience marquante, préparant les étudiants aussi bien sur le plan académique que personnel, pour la suite de leur parcours.

Un nouveau nom pour le département !

Le Département a récemment pris le nom de Département d’archéologie et sciences de l’art. Selon Mathieu Piavaux, professeur à l’UNamur et ancien directeur du département ayant contribué au projet, « ce changement visait deux objectifs. Premièrement, mettre en évidence une approche très pratique de l’archéologie, fortement mise en avant dans notre démarche pédagogique et dans l’activité scientifique du département. Que ce soit dans les cours dédiés aux méthodes de l’archéologie, à la technologie des objets et de l’architecture, mais aussi dans les travaux pratiques des étudiants comme dans les cours donnés en partie in situ. Deuxièmement, privilégier une appellation d’origine germanique, "sciences de l’art" (Kunstwissenschaft), qui recouvre un domaine beaucoup plus vaste que l’histoire de l’art stricto sensu et apparaissait donc mieux adaptée à la diversité des approches de nos disciplines, qui comptent par exemple la muséologie ou encore la conservation du patrimoine. Cette nouvelle appellation révèle aussi la polyvalence du département, impliqué dans des masters de spécialisation liés à la gestion et à la conservation du patrimoine. Enfin, le fait de mettre "sciences" dans le nom, est aussi un clin d’œil à la Faculté des sciences, avec laquelle nous collaborons régulièrement compte tenu de l’interdisciplinarité inhérente à nos disciplines. Tout cela représente un beau travail d’équipe, une belle dynamique collective qui permet ce genre d’évolution. Se redéfinir ensemble et faire évoluer notre identité est toujours enthousiasmant. »

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow learn" du magazine Omalius #35 (Décembre 2024).

180 secondes pour parler de recherche

180 secondes pour parler de recherche

La 11e édition du concours Ma Thèse en 180 secondes s’est tenue ce vendredi 28 mars 2025 à la Faculté des sciences. Ce sont trois biologistes qui représenteront l’UNamur à la finale belge qui se tiendra à Mons le 21 mai prochain.

180 secondes pour présenter de manière claire et concise à un public varié (dont plusieurs classes de secondaire) leur sujet de thèse : voilà le défi qu’ont relevé les 10 candidats de cette nouvelle édition du concours MT180 UNamur. Introduite par Carine Michiels, Vice-rectrice à la recherche et aux bibliothèques et présentée par Aline Wilmet, cette édition 2025 a rassemblé 10 candidats provenant des Facultés de sciences, médecine et philosophie et lettres qui se sont à nouveau illustrés dans cet exercice de vulgarisation : Petra Manja (microbiologie), Laëtitia Riss (philosophie de l’histoire), Nicolas Gros (sciences du patrimoine), Jenny Ha (chimie organique), Audrey Verhaeghe (microbiologie), Margaux Mignolet (neurosciences), Lindsay Sprimont (neurosciences), Marine Ote (microbiologie), Thomas Rouma (immunologie) et Bastien Tirtiaux (microbiologie).

Cette année encore, il a été difficile de départager nos candidats dont les prestations témoignent toujours d’un très haut niveau. Elles ont été évaluées par un jury constitué de personnalités internes et externes à l’UNamur et issues du monde de la recherche, de l’enseignement et de la communication scientifique.

- Géraldine Tran – Rédactrice en chef d'Athéna, revue de vulgarisation scientifique du Service Public de Wallonie

- François-Xavier Fiévez – Pédagogue et didacticien à l’UNamur, comédien et improvisateur, Vice-recteur aux affaires sociales, étudiantes, au genre, au sport et à la culture

- Charlotte Benedetti – Directrice du Pavillon de Namur, centre d’exposition, d’expérimentation et d’innovations du KIKK asbl. Ce lieu dédié aux cultures numériques décloisonne les disciplines et s’empare simultanément des arts, des sciences et des technologies.

- Nathan Uyttendaele – Mathématicien, vulgarisateur et vidéaste YouTube de la chaine Chat Sceptique, ancien candidat au concours MT180 et détenteur d’un prix de vulgarisation scientifique du Fond Wernaers du FNRS

Le prix du public a été décerné à Petra Manja pour son pitch « Dormir pour ne pas mourir ». Le deuxième prix du jury a été attribué à Thomas Rouma pour son pitch « Comment se débarrasser d'un pique-assiette ?! ». Le premier prix du jury a été décerné à Margaux Mignolet pour son pitch « Le monde de Dory l'anticorps » !

Afin de les préparer de manière optimale aux exigences du concours et à celles de leur soutenance de thèse ou de conférences, les candidats ont bénéficié de formations à la communication vulgarisée, à la construction d’un pitch structuré, ainsi qu’à la prise de parole en public permettant de maitriser une gestuelle naturelle et de gérer le stress provoqué par un tel exercice. Cette formation est organisée par Aline Wilmet, médiatrice scientifique au Confluent des Savoirs et coach en communication scientifique et par Jacques Neefs, comédien, metteur en scène et enseignant au conservatoire de Bruxelles. Cette formation, s’étalant sur trois mois dans le cadre de MT180, est également déclinée en format court (de 1h à 2 journées de formation) pour la communauté universitaire et également proposée à l’interuniversitaire.

Aline Wilmet nous décrit la formation vécue par les candidats :

“Chaque année, Le Confluent des Savoirs propose une formation approfondie pour préparer les candidats à une communication claire et concise. Notre objectif est de donner la possibilité aux jeunes chercheurs de pratiquer un exercice de communication difficile qu’est celui de la communication au grand public. Il s’agit de communiquer un message clair et concret, ancré dans le quotidien ou à l'aide d’un storytelling faisant appel aux émotions, à un vécu commun ou au quotidien de la recherche... Il n’y a pas qu’une recette magique. Il faut adapter son propos sans pour autant dénaturer sa recherche. C’est un travail minutieux que de choisir le message qui va faire mouche auprès du public tout en transmettant de manière claire et accessible les objectifs, les enjeux et la méthode de travail menée par les chercheurs dans le cadre de leur thèse de doctorat. En trois minutes, il est évident qu’il n’est pas possible de tout dire d’une recherche aux multiples axes et d’en mettre en évidence toutes les subtilités. Mais l’enjeu est pour moi bien au-delà du concours : c’est un exercice de communication, une première étape qui permet d’ouvrir à d’autres actions de vulgarisation : une interview de journaliste, participer à une conférence, une rencontre avec le public, un atelier lors du Printemps des Sciences, un article vulgarisé, etc.

Qui peut mieux parler de sa recherche qu’un chercheur ? Ayant moi-même participé au concours avec ma thèse lors de la 2e édition en 2015, l'exercice m’a permis d’appréhender mon sujet autrement, de lui donner plus de valeur parce que je me suis rendue compte qu’il pouvait intéresser un public plus large que celui des spécialistes. C'est valorisant, c’est motivant, c’est challengeant, on apprend et on partage plein de choses. C’est une belle aventure humaine qui est, en prime, valorisée dans le cadre de la formation doctorale !”

Le concours en images

Retrouvez toutes les prestations des candidats namurois sur le YouTube de l’UNamur ! Afin de garder un peu de suspens, les prestations de nos trois lauréats seront disponibles en ligne après la finale nationale qui aura lieu à Mons le 21 mai prochain.

Appels FNRS 2024 : Focus sur l’Institut PaTHs

Appels FNRS 2024 : Focus sur l’Institut PaTHs

Deux chercheurs de l’Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) viennent d’obtenir des financements du F.R.S – FNRS à la suite des appels dont les résultats ont été publiés en décembre 2024. L’institut PaTHs est une fédération de centres et de groupes de recherche qui ont vu le jour dans et autour de la Faculté de philosophie et lettres. L’institut se distingue par la mise en exergue des démarches d’analyse critique des « traces » du passé (écrites, matérielles, monumentales, paysagères, visuelles, sonores…), jusqu’à placer la « trace » elle-même au cœur du questionnement scientifique.

La vigueur des savoir-faire disciplinaires au sein de PaTHs rend possibles des ouvertures audacieuses vers les sciences exactes, qui ont déjà été initiées par la plupart des 5 centres et groupes affiliés à l’institut : AcanthuM (Patrimoine monumental, archéologique et artistique), aRaiRe (Recherches namuroises en histoire Rurale), Fontes Antiquitatis, HiSI (Histoire, sons et images) et PraME (Pratiques médiévales de l’écrit).

Le Projet de Recherche (PDR) « Le mammisi romain de Dendera » de René Preys

René Preys – Pôles AcanthuM et Fontes Antiquitatis de l’Institut PaTHs - est égyptologue, professeur et membre du Département Archéologie et Sciences de l'art de la Faculté de Philosophie et lettres de l’UNamur et Directeur de l’Association égyptologique Reine Elisabeth. Il a obtenu un financement PDR pour un projet intitulé « Le mammisi romain de Dendera : la création d'un monument pour les dieux, de la conception théologique à la gravure des parois ».

Le mammisi ou maison de naissance est un élément architectural typique des temples égyptiens de la période gréco-romaine. Le mammisi romain de Dendera, datant de la période nerva-antonine (2e siècle de notre ère), est le dernier spécimen de ce type et incarne la synergie de 400 ans de traditions et d'innovations. Le mammisi était dédié à l'enfant-dieu et célébrait sa (re)naissance comme une garantie des cycles naturels et donc de la prospérité de l'Égypte.

Ce projet vise à reconstituer les processus intellectuels et matériels qui ont dû être mis en place pour réaliser le projet architectural. Des prêtres qui rassemblaient les idées théologiques aux hiérogrammates qui écrivaient les textes et concevaient la décoration sur papyrus, des architectes et ouvriers qui érigeaient les murs aux graveurs qui transféraient le concept de la décoration du papyrus aux murs, ce projet se propose d'étudier ce monument sous différents angles afin d'identifier la chaîne opérationnelle d'un projet architectural.

Les missions en Égypte produiront une nouvelle publication conforme aux normes modernes de l’épigraphie et une traduction de tous les textes. Ceci permettra d’étudier l’agencement de la décoration du monument constituée de scènes d’offrandes et de textes selon les règles que les égyptologues ont appelé « la grammaire du temple » et de comprendre la relation entre l’image et le texte.

Le projet fournira ainsi la première étude détaillée de la théologie des deux enfants-dieux de Dendera. Il analysera le système hiéroglyphique, caractéristique des textes de la période romaine, et examinera les murs pour définir les techniques de gravure des anciens artisans. Enfin, il replacera le mammisi dans un contexte plus large afin de mettre en évidence les stratégies architecturales des empereurs de la dynastie nerva-antonine en Égypte.

Lire nos articles précédents sur le sujet

René Preys : l’archéologue qui se penche sur le menu des Égyptiens : https://www.unamur.be/fr/newsroom/rene-preys-larcheologue-qui-se-penche-sur-le-menu-des-egyptiens

Egypte : comprendre la rénovation du kiosque du temple d’Amon-Rê : https://www.unamur.be/fr/newsroom/egypte-comprendre-la-renovation-du-kiosque-du-temple-damon-re

Le Crédit de Recherche (CDR) « (Faire) face au nucléaire » de Danielle Leenaerts

Danielle Leenaerts – Pôle AcanthuM de l’Institut PaTHs – est professeure d’Histoire de l’art contemporain au Département archéologie et sciences de l’art de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’UNamur. Elle a obtenu un financement CDR pour un projet intitulé « Étude des esthétiques et contextes de création de 10 corpus photographiques internationaux représentant les effets avérés ou les risques potentiels de la radioactivité ».

Ces vingt dernières années, plusieurs travaux d’artistes photographes ont donné une visibilité aux effets de la radioactivité - principalement suite aux catastrophes nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima -, ou encore aux risques associés à l’enfouissement des déchets radioactifs.

Les séries du Japonais Takashi Arai, du Suisse Julian Charrière, des Français David Fathi, Guillaume Herbaut, Jacqueline Salmon, Anaïs Tondeur et Lucas Chastel, des Allemands Jürgen Nefzger et Wim Wenders ainsi que de la Belge Cécile Massart ont été sélectionnées.

Cinq objectifs sont poursuivis dans cette recherche:

- analyser les contextes de ces productions artistiques ;

- définir les intentions de leurs auteurs, au regard de l’ensemble de leur œuvre et de leur contribution à une culture du nucléaire ;

- étudier les esthétiques de leurs créations, relativement à la matérialité de la photographie, sa nature d’empreinte, de trace, de témoignage ou encore de représentation ;

- évaluer la réception publique de ces œuvres distinctes ;

- contribuer, par la mise en relation dialogique de ces œuvres, leur analyse et leur diffusion, à une culture nucléaire nourrie par l’expression artistique.

Une méthode comparative s’appliquera à l’étude des différentes séries du corpus pour en dégager les spécificités, convergences et/ou divergences, évaluées au regard de la littérature scientifique disponible dans le champ des arts visuels et des sciences humaines sur le nucléaire et ses représentations. Un travail de terrain sera entrepris par le biais d’interviews menés avec chaque photographe.

Dans la perspective des études culturelles, cette recherche s’inscrit dans une démarche d’analyse de la construction des représentations et des savoirs, dégagée de partis pris mais investie dans des débats sociétaux auxquels participent également, par leurs activités respectives, le centre d’art et la maison d’éditions partenaires de ce projet de recherche qui en diffuseront les résultats via :

- une exposition programmée au Centre d’art Le Delta (Namur, mars-juillet 2026)

- une journée d’études associant une partie des artistes exposés (UNamur, mars 2026)

- un ouvrage à paraître aux éditions La Lettre Volée (Bruxelles) (printemps 2026)

Le financement du FNRS permettra de mener à bien les interviews des artistes concernés, tant en Belgique qu’en France et en Allemagne, mais aussi de garantir la diffusion de cette recherche, par le financement d’une partie du livre et de la communication de l’exposition dans lesquels elle prendra forme.

FNRS, la liberté de chercher

Chaque année, le F.R.S.-FNRS lance des appels pour financer la recherche fondamentale. Il a mis en place une gamme d'outils permettant d’offrir à des chercheurs, porteurs d’un projet d’excellence, du personnel scientifique et technique, de l’équipement et des moyens de fonctionnement.

Pour en savoir plus

Appels FNRS 2024 : Focus sur l’Institut NaLTT

Appels FNRS 2024 : Focus sur l’Institut NaLTT

Deux chercheurs de l'Institut du Langage, du Texte et de la Transmédialité (NaLTT) viennent d’obtenir des financements du F.R.S – FNRS à la suite des appels dont les résultats ont été publiés en décembre 2024.Composé de chercheurs en linguistique et en littérature, l'Institut NaLTT constitue un espace interdisciplinaire de recherches diachroniques et synchroniques portant sur les pratiques communicatives verbales et multimodales qui se manifestent dans, sont formées et/ou régulées par la culture et la société.

L’institut comprend quatre centres de recherche : Pluri-LL, le Centre Nerval, l’Observatoire des Littératures Sauvages (OLSa) et le Laboratoire de langue des signes de Belgique francophone (LSFB-Lab).

Deux chercheurs de NaLTT viennent d’obtenir des financements du F.R.S – FNRS à la suite des appels dont les résultats ont été publiés en décembre 2024.

Le projet de recherche (PDR) « DiVa LSFB » de Laurence Meurant

On estime que 72 millions de personnes à travers le monde utilisent une langue des signes. Les 150 langues signées recensées à ce jour (The Ethnologue) sont issues de la dynamique sociolinguistique des différentes communautés de sourds, de leur histoire et de leur interaction avec la société dans son ensemble.

Comme toutes les langues, les langues signées évoluent et varient. Des variations liées notamment à l'âge, à la région, au genre, au profil linguistique et éducatif des signeurs et signeuses sont attestées dans l'utilisation de la plupart des langues signées. La langue des signes de Belgique francophone (LSFB) ne fait pas exception. Par exemple, aux anciens internats pour sourds établis à Bruxelles et en Wallonie correspondent encore aujourd'hui des variantes régionales. Si la langue des signes des aînés montre des traces du contexte contraignant de l’enseignement oraliste et de la déconsidération des langues signées à l’époque de leur scolarité, la langue des plus jeunes est teintée de nombreux emprunts à la langue des signes américaine (ASL) ou aux signes internationaux, symboles d’ouverture et de mobilité. De plus en plus, les signeurs et signeuses de la LSFB soulignent la divergence linguistique entre les variétés de LSFB liées à l'âge et à la région.

Le Projet de recherche (PDR) « DiVa LSFB – Distance linguistique et variation en langue des signes de Belgique francophone : une analyse par méthodes mixtes » a pour objectif de comprendre ce phénomène de distance linguistique et de variation au sein de la LSFB d’aujourd’hui. Il vise à fournir une analyse multidimensionnelle de ce phénomène complexe qui soit la plus représentative possible des écosystèmes sociaux dans lesquels vivent les personnes sourdes. Peut-on repérer des profils générationnels ou régionaux à partir de l’analyse des usages de la LSFB ? Quelles caractéristiques linguistiques et quelles stratégies favorisent ou entravent l'intercompréhension entre les jeunes signeurs et leurs aînés ? Quelles sont les idées et croyances que les signeurs ont sur le degré et les raisons des variations en LSFB, et sur les éléments qui favorisent ou entravent l'intercompréhension ? Et dans leurs pratiques quotidiennes, comment manient-ils l'interaction avec les signeurs et signeuses plus jeunes ou plus âgées et avec ceux qui utilisent d'autres variétés régionales que la leur ? Pour répondre à ces questions, l’équipe utilisera une combinaison entre des données de corpus, des données expérimentales sur l'intercompréhension entre signeurs, ainsi que des données de type ethnolinguistique.

Amandine le Maire a réalisé sa thèse à la Heriot-Watt University (Edinburgh) dans le cadre de du projet Mobile Deaf (ERC, sous la direction du Pr. A. Kusters). Après avoir coordonné le Certificat interuniversitaire LSFB-français en 2023-2024, Amandine rejoint le LSFB-Lab dans le cadre de « DiVa LSFB » et devient la première post-doctorante sourde impliquée dans la recherche sur la LSFB, sa langue maternelle.

Elle travaillera en étroite collaboration avec Sibylle Fonzé, Bruno Sonnemans et Laurence Meurant. Ce projet s’inscrit dans une collaboration plus large avec les Pr. Mieke Van Herreweghe (Universiteit Gent), Myriam Vermeerbergen (KULeuven) et Jeroen Darquennes (UNamur, NaLTT) sur l’étude du changement linguistique dans les langues des signes de Belgique.

Cette collaboration se concrétise de manière parfaitement synchronisée dans le projet Changing signs & signs of change : hoe variatie en taalcontact de taalverandering in Vlaamse Gebarentaal in hand werken qui vient d’être sélectionné comme « Senior onderzoekproject » par le FWO – équivalent du FNRS pour la Flandre.

Mini CV

Laurence Meurant est linguiste, Chercheuse qualifiée du F.R.S.-FNRS à l’Université de Namur et présidente de l’Institut NaLTT. Elle dirige le Laboratoire de Langue des signes de Belgique francophone (LSFB-Lab) où elle développe les premières études discursives sur la LSFB et sur la comparaison entre français et LSFB.

En partenariat avec la Faculté d’Informatique (les équipes des Professeurs Anthony Cleve, Benoît Frénay et Bruno Dumas), elle a initié le développement d’outils numériques au service du bilinguisme et de la visibilité de la LSFB.

Le Fonds Namur Université est l'interface de l'Université de Namur pour sa récolte de fonds de mécénat, dons et sponsoring. Grâce au soutien des donateurs, le projet de dictionnaire bilingue LSBF-français a pu voir le jour.

Découvrir Laurence Meurant au travers de l’émission Les Visages de la recherche, FNRS-LN24 - L. Meurant (janvier 2025) :

Le Crédit de Recherche (CDR) « La poésie sur les murs » de Denis Saint-Amand

Ce projet prend pour point de départ le fait que l’acclimatation de la poésie à la communication publicitaire a contribué à renforcer son inscription urbaine, de sorte qu’elle apparaît aujourd’hui fréquemment sur les murs de nos villes, souvent par le biais de citations fragmentaires et de vers isolés. Il invite à prendre ces écrits au sérieux et à interroger les formes, usages et fonctions de l’inscription poétique dans l’espace urbain contemporain.

Il s’agira de distinguer inscriptions autorisées (fresques de commande, poésie de vitrine et autres installations pensées en collaboration avec les pouvoirs publics) et écrits “sauvages” (spontanés, bruts, éphémères).

Du côté des écrits autorisés, on retrouve notamment des citations d’œuvres canoniques, mais aussi des œuvres inédites participant de la production d’auteurs légitimés, réalisées pour orner des bâtiments publics — ce qui soulève une série de questions : la poésie est-elle réduite dans ce cas-là à une simple fonction décorative ? Quels textes/extraits et quels lieux d’inscription sont choisis ? Quelles formes sont privilégiées ? S’agit-il de miser sur des formules fonctionnant comme maximes ou proverbes « inspirants » ou « feel-good », sur des extraits emblématiques visant à entretenir un patrimoine commun ? Faut-il tenir ces productions pour la manifestation d’un « capitalisme artiste » lénifiant ou peut-on les tenir pour des médiations permettant de rendre la poésie visible et tenir lieu de premier contact et d’incitation à la découverte de textes complexes ? Comment l’exposition du texte est-elle pensée matériellement (typographie, couleurs, articulation à des illustrations, etc.) ?

Du côté des écrits sauvages, ne reposant pas sur des commandes et ne bénéficiant pas d’autorisation, ce sont d’autres formes et conceptions de la poésie qui sont activées, de slogans lyriques en mots d’ordre ironiques et de calembours en aphorismes absurdes. Ces énoncés relèvent d’une parole vive vaguement perturbatrice du quotidien en ce qu’elle apporte des saillances, du jeu, de l’incongru, qu’elle dé-routinise.

Il ne s’agira pour autant pas de surjouer l’écart entre écrits poétiques institutionnels et sauvages : il est frappant d’observer la multiplication d’écrits misant sur un imaginaire de l’illégalité et de la contestation tout en rendant possible leur transfert vers d’autres supports, plus institués et, surtout, potentiellement plus vendeurs — de sorte que c’est aussi la gentrification(*) des écritures sauvages qu’il s’agira d’étudier dans ce cadre.

(*)Gentrification : Processus par lequel la population d'un quartier populaire fait place à une couche sociale plus aisée.

Mini CV

Denis Saint-Amand est professeur à la Faculté de philosophie et lettres et membre de l’Institut NaLTT. En 2020, il obtenait un prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) du F.R.S – FNRS, qui lui a permis de fonder L’Observatoire des Littératures Sauvages (OLSa).

Cet observatoire est dévolu à la façon dont la littérature se construit aussi hors du livre, à travers des objets et des canaux alternatifs, qui nourrissent et dynamisent parfois le monde des lettres, mais peuvent tout autant évoluer à nette distance de ce dernier.

Nombreuses sont les productions extra-livresques qui exploitent les ressources de la communication littéraire : l’album manuscrit, le livre d’or, le tract, la banderole, le graffiti, les documents artisanaux bricolés par les surréalistes et par les situationnistes, le journal ronéotypé, le fanzine ou, bien entendu, l’écran, parmi de multiples exemples, sont de ces supports de l’écrit accueillant des productions hybrides faisant place au lyrisme, à la fiction ou à l’expérimentation formelle.

C’est à ces productions qu’est dédié l’Observatoire des Littératures Sauvages, dont les membres, issus de disciplines diverses, s’emploient à étudier les articulations de ces pratiques littéraires au monde social.

Prochains évènements

Chaire Francqui internationale 2024-2025 - Multilingualism and language learning. Challenges & Opportunities

Cette Chaire Franqui internationale 2024-2025 est une initiative conjointe de la VUB, de l'Université de Gand et de l'Université de Namur. Le titulaire de la Chaire est le Prof. Dr. Jean-Marc Dewaele. Il sera présent à l’UNamur pour une série de conférences entre le 19 février et le 2 avril 2025. Une conférence grand public intitulée « Comment élever des enfants à devenir multilingues » aura lieu le 11 mars 2025.

Suivre NaLTT sur les réseaux sociaux :

FNRS, la liberté de chercher

Chaque année, le F.R.S.-FNRS lance des appels pour financer la recherche fondamentale. Il a mis en place une gamme d'outils permettant d’offrir à des chercheurs, porteurs d’un projet d’excellence, du personnel scientifique et technique, de l’équipement et des moyens de fonctionnement.

Pédagogie de terrain - Les chantiers-écoles en archéologie

Pédagogie de terrain - Les chantiers-écoles en archéologie

Dans le cadre de leur formation en archéologie, les étudiants de l’Université de Namur vivent une immersion unique dans leur future profession grâce à des chantiers-écoles. Ce programme, développé par le Département d'archéologie et sciences de l'art, allie étroitement expérience de terrain et apprentissage académique.

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow learn" du magazine Omalius de décembre 2024.

Cette initiative est portée par Fanny Martin, chargée de cours en archéologie nationale à l’UNamur. « Sortir des études d’archéologie sans avoir expérimenté la discipline n’a pas beaucoup de sens. Lors de mon arrivée, il n’existait pas encore de chantiers-écoles à l’Université de Namur. Il me paraissait essentiel de proposer un projet pour les étudiants, car l’archéologie de terrain est une discipline à part entière », explique-t-elle. Julian Richard, professeur d’archéologie grecque et romaine et directeur du département, ajoute : « À l’UNamur, notre atout est d’emmener les étudiants sur le terrain le plus possible. Dès le bachelier, ils sont amenés à être en contact avec l’objet, l’observer, le manipuler, le comprendre. C’est une pédagogie à laquelle nous tenons, et la mise en place de chantier-école en fait partie ».

Lors de ces chantiers, les étudiants, confrontés aux réalités du terrain, doivent appliquer leurs connaissances théoriques à des situations concrètes, développant non seulement leurs compétences techniques, mais aussi des capacités d’analyse et de résolution de problèmes. « En première et en deuxième année, les étudiants reçoivent un bagage méthodologique sur la fouille. Et puis, entre la deuxième et la troisième, ils partent sur le chantier-école durant deux semaines et mettent ces principes en pratique », complète Fanny Martin.

Ces stages offrent une expérience immersive. Bérénice Didier, étudiante en histoire de l’art et archéologie, a travaillé sur le site de Tintigny, une nécropole à tombelles de l’âge du Fer, en Gaume, pendant que d’autres se rendaient au château Féodal de Moha, en Province de Liège.

Ce stage m’a beaucoup apporté. L’équipe sur le chantier était adorable. Nous avons d’abord appris les bases de la fouille, puis, petit à petit, exploré toutes les étapes de la discipline, ce qui était passionnant », raconte-t-elle. Marion Drabbé, étudiante en troisième année de bachelier en archéologie, appuie les propos de Bérénice en ajoutant : « J'avais quelques appréhensions, car les chantiers-écoles sont comme un petit examen dans notre cursus. Mais finalement, l'expérience a été formidable. Nous étions entourés de professionnels adorables, et j'ai été encadrée par Fanny Thirion, archéologue au Musée des Celtes. C'était génial ! Ces chantiers permettent de voir concrètement ce qu'on étudie, et on se rend compte à quel point l'archéologie est un travail précis et minutieux. Il y a aussi la satisfaction de découvrir des objets inédits : nous avons trouvé une urne avec des résidus osseux et une épingle de fibule, ce qui est assez rare dans les fouilles. Nous étions ravis ! ».

L'expérience des chantiers-écoles n'est pas seulement professionnelle. Pour Bérénice Didier, c’était aussi un moment de partage et de cohésion : « Cela faisait un peu colonie de vacances. C’était vraiment très chouette et j’ai eu l’occasion de créer beaucoup de liens ». En dehors des heures de fouille, les étudiants partagent leur quotidien, ce qui favorise des liens forts et développe leur capacité à travailler en équipe.

Ces chantiers, qui constituent des projets de recherche à part entière, demandent une importante organisation et des soutiens variés. « Nous avons choisi de travailler dans la région de Tintigny, en Gaume. Le site est en danger de conservation et nous bénéficions d'un financement de l’Agence wallonne du Patrimoine ainsi que d’un partenariat avec le Musée des Celtes de Libramont et de la Commune de Tintigny pour mener à bien les opérations. Ce type de projet exige de nombreuses collaborations pour gérer la logistique et l’étude », explique Fanny Martin. De plus, les soutiens des partenaires et de l’UNamur permettent la gratuité des stages, pour ne priver aucun étudiant de cette opportunité.

Une double mission et une ouverture sur le monde professionnel

Ces projets remplissent une double mission sociétale : préserver et transmettre le patrimoine à la société. Dans cette optique, les étudiants accueillent des visiteurs sur le site pour partager leurs découvertes, leur permettant d’acquérir des compétences en médiation culturelle. Bérénice témoigne d’ailleurs : « Faire des visites guidées m’a vraiment plu, au point de me donner envie d’explorer ce domaine à l’avenir ». Marion complète : « Les visites étaient vraiment enrichissantes. On se rend compte que pouvoir exprimer son savoir naissant face à des personnes intéressées par ce qu'on leur dit, c'est aussi très glorifiant ». Cette dimension fait de ces stages bien plus que des simples fouilles : ils sont également des lieux de transmission où les étudiants valorisent leur travail auprès de la société.

Les chantiers constituent aussi une première expérience dans le monde professionnel. « Ils leur offrent un premier bagage pour le futur », note Julian Richard. Les étudiants peuvent également participer à des missions internationales, comme celles organisées par Julian Richard à Ostie, le port antique de Rome, avec l’UCLouvain. Ces fouilles à l'étranger apportent une perspective complémentaire et enrichissent leur formation par l’étude d’autres contextes, notamment bâtis, ainsi que d’autres périodes.

Grâce à cette approche, les étudiants en archéologie de l’UNamur développent une compréhension plus approfondie de leur domaine tout en construisant un réseau professionnel utile pour le futur. Le chantier-école devient une expérience marquante, préparant les étudiants aussi bien sur le plan académique que personnel, pour la suite de leur parcours.

Un nouveau nom pour le département !

Le Département a récemment pris le nom de Département d’archéologie et sciences de l’art. Selon Mathieu Piavaux, professeur à l’UNamur et ancien directeur du département ayant contribué au projet, « ce changement visait deux objectifs. Premièrement, mettre en évidence une approche très pratique de l’archéologie, fortement mise en avant dans notre démarche pédagogique et dans l’activité scientifique du département. Que ce soit dans les cours dédiés aux méthodes de l’archéologie, à la technologie des objets et de l’architecture, mais aussi dans les travaux pratiques des étudiants comme dans les cours donnés en partie in situ. Deuxièmement, privilégier une appellation d’origine germanique, "sciences de l’art" (Kunstwissenschaft), qui recouvre un domaine beaucoup plus vaste que l’histoire de l’art stricto sensu et apparaissait donc mieux adaptée à la diversité des approches de nos disciplines, qui comptent par exemple la muséologie ou encore la conservation du patrimoine. Cette nouvelle appellation révèle aussi la polyvalence du département, impliqué dans des masters de spécialisation liés à la gestion et à la conservation du patrimoine. Enfin, le fait de mettre "sciences" dans le nom, est aussi un clin d’œil à la Faculté des sciences, avec laquelle nous collaborons régulièrement compte tenu de l’interdisciplinarité inhérente à nos disciplines. Tout cela représente un beau travail d’équipe, une belle dynamique collective qui permet ce genre d’évolution. Se redéfinir ensemble et faire évoluer notre identité est toujours enthousiasmant. »

Cet article est tiré de la rubrique "Tomorrow learn" du magazine Omalius #35 (Décembre 2024).

Événements

Démocratie, 2500 ans, recherche public(s) désespérément

Spectacle participatif de (et avec) Barbara STIEGLER et Christophe PÉBARTHE. Entrée gratuite mais inscription obligatoire.

Et si par le débat et la confrontation, nous pouvions faire advenir ensemble de nouveaux communs, politiques, parce que pensés et décidés ensemble, dans un théâtre, comme il y a 2500 ans ?

Une philosophe, Barbara Stiegler, et un historien, Christophe Pébarthe, décident de faire de la démocratie un spectacle. Ils la mettent en mots. Ils la jouent comme elle se joue dans leur propre vie, privée, professionnelle, intellectuelle et militante.

Discours, dialogues, débats contradictoires entre eux constituent autant d’occasions de comprendre la nature de la prétention contenue dans ce concept politique inventé par des Athéniens : démocratie, dêmos/kratos, pouvoir du peuple sur lui-même. Ils confrontent leurs réflexions aux bruits médiatiques, à ce sens commun dont la musique lancinante finit le plus souvent par faire oublier aux citoyens leur légitime désir de se gouverner eux-mêmes.

Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe partagent avec l’auditoire, en lui adressant cette première question qui ouvrait les assemblées athéniennes: «Qui veut prendre la parole ?».

Les départements de philosophie et d'histoire, les instituts ESPHIN et PaTHs, en collaboration avec le CAL (Centre d'Action Laïque) de Namur, vous offrent la possibilité d'assister gratuitement à ce spectacle des questions essentielles.

Inscription est obligatoire : contact@laicite.com ou 081 73 01 31

GRATUIT

Le spectacle sera suivi d’un drink.

Portes ouvertes d’été

Une occasion pour préparer votre rentrée avant de profiter de l’été

Save the date !

Le samedi 28 juin 2025, de 13h à 17h, l’UNamur vous ouvre une nouvelle fois ses portes avant les vacances d’été.

Au programme

Les professeurs, assistants, étudiants et membres du staff se réjouissent de vous accueillir pour

- répondre à toutes vos questions sur vos futures études ;

- partager avec vous leur expérience de la vie universitaire et ses nombreuses opportunités d’épanouissement ;

- vous guider dans vos dernières démarches pratiques : inscription, cours préparatoires, recherche de logement, aides financières et plus encore.

Informations à venir

Le programme détaillé de l’après-midi sera disponible une dizaine de jours avant l’évènement.

Cours préparatoires

Top départ pour une période de révisions

Un programme pour chaque discipline

Durant la fin du mois d’août et début septembre, l’UNamur propose aux élèves de rhéto des cours préparatoires adaptés à leur future formation.

Ces sessions de révisions sont spécialement conçues pour accompagner les élèves dans leur transition vers l’université. En renforçant leurs bases dans les matières clés de leur future discipline, elles leur permettent d’aborder leur première année avec confiance.

Ces cours préparatoires sont aussi une excellente opportunité pour découvrir le campus, rencontrer de futurs camarades et se familiariser avec les méthodes d’apprentissage propres à l’enseignement supérieur.

Une préparation au concours d’entrée en médecine

Pour les élèves qui souhaitent commencer les études de médecine, deux sessions sont également organisées selon un calendrier spécifique pour préparer le concours d’entrée.