L'institut naXys s'est spécialisé dans l'analyse des systèmes complexes, qu'il s'agisse d'astronomie et de cosmologie dynamique, de biologie mathématique, d'optimisation en optique, de complexité économique ou encore de l'étude de la stabilité et de la robustesse de ces systèmes.

Quel est le point commun entre le cerveau humain, les réseaux sociaux, les systèmes financiers, l'univers, les systèmes optiques, le métabolisme ou le génome ?

Ce sont des exemples classiques de systèmes complexes, c'est-à-dire des systèmes composés d'un grand nombre d'éléments simples en interaction et présentant des phénomènes émergents. L'objectif principal de l'Institut de recherche naXys est l'étude de ces systèmes complexes, à travers l'analyse de données réelles, leur modélisation par les mathématiques et les simulations numériques, leur contrôle et leur optimisation.

Notre conviction est qu'une bonne compréhension des systèmes nécessite une étape de modélisation, qui permet d'identifier les relations de cause à effet entre les différents paramètres et d'identifier les mécanismes par lesquels ils opèrent. Cette abstraction doit être basée sur une validation empirique, mais l'exploitation des données seules n'est ni suffisante ni satisfaisante. C'est pourquoi une connaissance du domaine spécifique et l'utilisation d'outils adéquats de modélisation, d'analyse et de simulation sont indispensables.

Les axes de recherche

- Astronomie dynamique, cosmologie et astrobiologie (SPACE)

- Biologie mathématique (BIO)

- Ingénierie optique et optique quantique (OPTICS)

- Algorithmes d'optimisation, intelligence artificielle et robotique (AI)

- Complexité socio-économique (ECO)

- Stabilité et robustesse (ROBUST)

À la une

Actualités

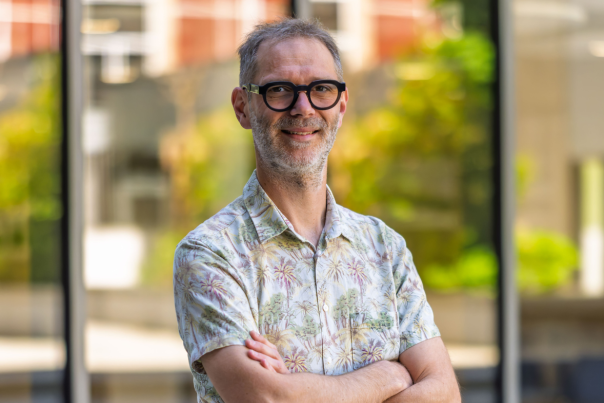

Alexandre Mauroy : « Les mathématiques sont partout ! »

Alexandre Mauroy : « Les mathématiques sont partout ! »

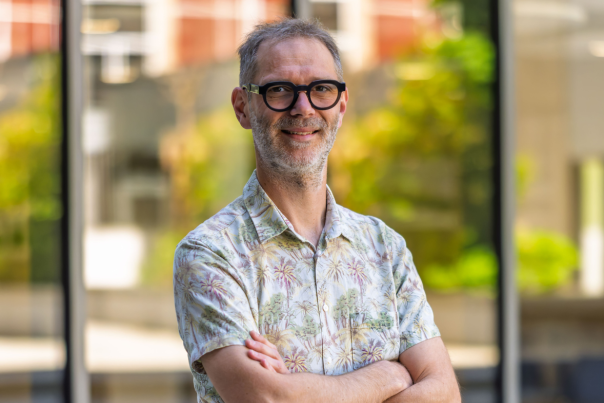

Alexandre Mauroy est professeur et chercheur au Département de mathématique depuis près de 10 ans, dans le domaine des systèmes dynamiques. Il est également le directeur de l’Institut de recherche naXys, qui met son expertise en systèmes complexes au service des chercheurs de l’UNamur, toutes disciplines confondues. Conscient de la réputation parfois austère des maths auprès du grand public, Alexandre Mauroy œuvre à démontrer que cette discipline est au cœur des défis technologiques et scientifiques actuels.

Alexandre Mauroy est ingénieur civil de formation. Passionné par les mathématiques, il se lance dans un parcours académique qui l’amène à se spécialiser dans l’étude des systèmes dynamiques. Un choix qui reflète son goût pour la résolution de problèmes complexes : « Les systèmes dynamiques sont des phénomènes qui évoluent dans le temps de manière non linéaire et qui ne répondent pas aux lois de la proportionnalité. Ils représentent donc un vrai défi pour les mathématiciens, car leurs équations ne se résolvent pas directement. Pourtant, les systèmes non-linéaires sont partout autour de nous, à commencer par la météo, notre horloge biologique, le trafic routier ou encore le mouvement d’un simple pendule. C’est donc un sujet très riche. »

L’opérateur de Koopman ou le coup de baguette magique mathématique

Dans ses travaux, Alexandre Mauroy développe des méthodes pour mieux comprendre ces systèmes dynamiques. Son passage à l’Université de Santa Barbara en Californie de 2011 à 2013 lui fait découvrir la théorie des opérateurs, et en particulier l’opérateur de Koopman, une méthode originale pour étudier ces équations insolubles : « L’idée peut sembler contre-intuitive, car on transforme un système de dimension finie en un système de dimension infinie. Il est alors décrit par une infinité de variables, mais il devient linéaire et on peut donc le résoudre plus facilement. Cela revient à une utiliser une sorte de baguette magique mathématique », explique-t-il.

L’opérateur de Koopman n’est pourtant pas neuf : il a été mis en évidence dans les années 1930 avant de tomber dans l’oubli. Il n’a été remis au goût du jour que dans les années 2000. « C’était le tout début de la renaissance de cette approche, nous étions des pionniers », se souvient Alexandre Mauroy. « Aujourd’hui, l’opérateur de Koopman est devenu très tendance dans la communauté scientifique. »

Et pour cause, de nombreuses applications sont possibles grâce à cette méthode. Parmi celles étudiées par Alexandre Mauroy :

- L’étude de stabilité globale des équilibres.

- L’identification de la structure d’un réseau à partir des données observées (par exemple les connexions entre les neurones dans le cerveau ou les interactions entre des personnes).

- La théorie du contrôle, à mi-chemin entre les mathématiques et les sciences de l’ingénieur, qui vise à imposer le comportement du système dynamique (par exemple le régulateur de vitesse de la voiture).

Dans ce dernier domaine, Alexandre Mauroy collabore avec Elio Tuci (Faculté d’informatique) dans le cadre du projet ARC « AUTOMATic », dont l’objectif est de développer un système intelligent de gestion du trafic urbain, grâce à des données collectées par des drones. Ce projet illustre la dimension interdisciplinaire des recherches de l’Institut naXys et la spécificité « maths appliquées » de l’enseignement au Département de mathématique de l’UNamur, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dépoussiérer l’image des mathématiques

Au-delà de ses activités de recherche, Alexandre Mauroy s’investit dans des activités de vulgarisation auprès des élèves du secondaire. L’objectif ? Montrer qu’un monde « sans maths » serait bien différent du nôtre.

Quand on utilise Google, ChatGPT, ou encore lorsqu’on regarde Netflix, on utilise des algorithmes mathématiques.

Son message est clair : les mathématiques sont partout et les mathématiciens ont un rôle à jouer aux côtés des ingénieurs et des informaticiens, notamment pour relever les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain.

La biodiversité des rivières américaines analysée pendant 30 ans

La biodiversité des rivières américaines analysée pendant 30 ans

Une équipe de chercheurs américains, avec l’aide de Frédérik De Laender, professeur au Département de biologie de l’UNamur, vient de publier dans la prestigieuse revue Nature. Leur étude décrit comment l’évolution des températures des cours d’eau et les introductions de poissons par l’humain peuvent modifier la biodiversité des rivières aux États-Unis.

En 2021, le professeur Frédérik De Laender a été contacté par des chercheurs américains pour contribuer à une étude sur l’évolution de la diversité aquatique des cours d’eau aux États-Unis. L’objectif : analyser son évolution et identifier les facteurs qui l’expliquent. Pour répondre à cette question, les chercheurs ont analysé des données collectées sur trente années, couvrant 389 espèces de poissons dans près de 3 000 rivières et ruisseaux.

« Il existait déjà de nombreuses données sur la diversité aquatique aux États-Unis, mais elles étaient dispersées, enregistrées dans des formats différents et produites selon des techniques et méthodologies variées », explique Frédérik De Laender. « Le défi a donc été de les harmoniser, afin de constituer un ensemble cohérent, capable de révéler des tendances sur plusieurs décennies et à l’échelle d’un continent. »

Les tendances observées

Dans cette étude intitulée « Diverging fish biodiversity trends in cold and warm rivers and streams » les chercheurs ont étudié 389 espèces de poissons dans 2 992 rivières et ruisseaux, entre 1993 et 2019. Les résultats montrent des évolutions contrastées selon la température de l’eau :

- Dans les eaux froides (< 15,4 °C), le nombre de poissons a chuté de 53 % et le nombre d’espèces de 32 %. Les petits poissons ont reculé, remplacés par des espèces plus grandes souvent introduites pour la pêche sportive.

- Dans les eaux chaudes (> 23,8 °C), à l’inverse, le nombre d’individus a augmenté de 70 % et la diversité de 16 %, avec une domination des petites espèces opportunistes.

- Les cours d’eau intermédiaires (15–24 °C) ont peu évolué.

Ces tendances montrent que les changements de température et les introductions de certaines espèces de poissons pour la pêche contribuent à transformer les communautés aquatiques locales.

La bonne nouvelle, c’est que nos résultats indiquent aussi que des actions de gestion ciblées, comme la restauration des cours d’eau, la limitation des introductions ou l’adaptation des pratiques de pêche, peuvent avoir un impact positif.

Frédérik De Laender – Mini CV

Frédérik De Laender est professeur au Département de biologie de l’Université de Namur, où il dirige le Laboratoire d’Écologie Environnementale des Écosystèmes. Il est directeur de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et Évolutive (URBE) et également membre des Instituts Life-Earth-Environment (ILEE) et système complexes (naXys) de l’UNamur.

Frédérik De Laender est un écologiste communautaire théorique qui étudie les liens entre changements environnementaux, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes. Principalement axé sur la modélisation, il a également mené des expériences sur le plancton et contribué à des méta-analyses. Ses travaux portent notamment sur la stabilité écologique et la coexistence, afin de mieux comprendre les mécanismes qui déterminent la composition des communautés.

La recherche au Département de biologie

Le Département de biologie, riche de ses professeurs permanents mène une recherche scientifique internationale de pointe. Celle-ci se répartit entre 5 unités de recherche abordant des thématiques variées de biologie cellulaire et moléculaire, de microbiologie moléculaire, de biologie environnementale et évolutive, de biologie végétale et de didactique.

Du jeu vidéo à l’intelligence artificielle, escale au Japon

Du jeu vidéo à l’intelligence artificielle, escale au Japon

Près de 10 000 kilomètres séparent la Belgique du Japon, un pays qui fascine, notamment pour sa culture riche et pleine de contrastes. Les chercheurs de l’UNamur entretiennent des liens étroits avec plusieurs institutions nipponnes, notamment dans les domaines de l’informatique, des mathématiques ou encore du jeu vidéo. Coup de projecteur sur quelques-unes de ces collaborations.

Le Japon est une référence mondiale en matière de jeu vidéo. Nintendo, Sony, Sega… autant d’entreprises qui ont marqué la culture populaire contemporaine. Cette industrie, Fanny Barnabé la connaît bien. Chargée de cours à la Faculté Économie Management Communication sciencesPo (EMCP) et chercheuse à l’Institut de recherche CRIDS/NaDI, elle est spécialisée en game studies, un champ de recherche consacré à l’étude des jeux. Après une thèse de doctorat dédiée au détournement vidéoludique dans l’univers fictionnel de Pokémon, défendue en 2017, elle a réalisé un séjour postdoctoral d’un an au Ritsumeikan Center For Game Studies (Ritsumeikan University, à Kyoto), le plus grand centre de recherche sur le jeu vidéo de l’archipel. Reconnu à l’international, celui-ci a notamment la chance d’accueillir un fonds d’archives exceptionnel et inédit, qu’il doit à une donation du géant Nintendo.

Le Japon : un terreau fertile pour les recherches en game studies

« Ce séjour m’a permis de nouer des contacts durables avec les chercheurs du Centre et de m’insérer un peu plus dans le champ un peu de niche du jeu vidéo japonais », explique Fanny Barnabé. « Le Japon compte des chercheurs et des chercheuses de premier plan, reconnus à l’international, mais également des figures de l’industrie facilement mobilisables, grâce à la place importante qu’occupe le pays en termes de production de jeux vidéo. »

Plusieurs années et travaux de recherche plus tard, Fanny Barnabé s’est rendue une nouvelle fois au Japon à la fin du mois de mai, à l’occasion d’une mission académique. Objectif : présenter les derniers travaux menés à l’UNamur, notamment en ludopédagogie ou « serious game » et, elle l’espère, jeter les bases de nouveaux partenariats et échanges étudiants.

L’IA verte en ligne de mire

La Faculté d’informatique entretient des liens de longue date avec le National Institute of Informatics (NII), un institut de recherche internationalement reconnu situé en plein cœur de Tokyo. Chaque année, des étudiants de Master et des doctorants de la faculté y sont accueillis pour une période de quatre à six mois afin d’y effectuer un stage et de mener à bien des projets de recherche, via un accord de collaboration spécifique (Memorandum Of Understanding agreement, ou MOU). Une expérience très appréciée par les étudiants et les doctorants, tant sur le plan scientifique qu’humain.

Gilles Perrouin, chercheur et président de la Commission de la recherche de la Faculté d’informatique, accompagne ces étudiants dans la présentation de leur sujet de recherche, souvent axé dans les domaines du génie logiciel, de l’intelligence artificielle (IA) ou, plus récemment, de l’IA verte. « Ce sont des domaines de recherche qui évoluent très vite », précise Gilles Perrouin. « Il existe beaucoup de débats actuellement autour de la consommation énergétique de l’IA. C’est un peu un oxymore de dire qu’on peut faire de l’IA verte. Mais on y travaille via l’exploration de techniques plus malignes lors de la recherche de solutions prometteuses afin d’éviter le recours à l’entraînement systématique du réseau de neurones, très coûteux en énergie », explique le chercheur. La collaboration a donné lieu à l’exploration d’autres domaines de l’IA, tels que la reconnaissance de la langue des signes (professeur Benoît Frénay), en plus des sujets en méthodes formelles et génie logiciel (professeurs Pierre-Yves Schobbens et Xavier Devroey).

La mission académique à laquelle a également pris part Gilles Perrouin en mai 2025, avait notamment pour objectif de renouveler l’accord de collaboration avec le NII, mais également de susciter de nouveaux partenariats prometteurs dans les domaines du génie logiciel, de l’IA, l’éthique ou la cybersécurité.

Les systèmes dynamiques sous la loupe

Au sein du Département de mathématique, Alexandre Mauroy, professeur et chercheur au Namur Institute for Complex Systems (naXys), travaille avec son collaborateur de longue date et ami Yoshihiko Susuki de la prestigieuse Université de Kyoto sur un projet co-financé par le F.N.R.S et le JSPS (Japon) visant à étudier les systèmes dynamiques. « Il s’agit de phénomènes dits “non-linéaires” qui ne respectent pas les règles de la proportionnalité. Les équations sont donc très difficiles, voire impossibles à résoudre en pratique », explique Alexandre Mauroy. « Pour contourner ce problème, on mobilise des techniques comme la théorie des opérateurs, que l’on étudie dans le cadre de ce projet. » Celui-ci a l’avantage de combiner les aspects théoriques et applications pratiques, notamment dans le domaine des réseaux de distribution électrique. « Ce sont des systèmes complexes, avec des dynamiques lentes et rapides. Un cas intéressant pour lequel les outils mathématiques doivent être adaptés. », poursuit Alexandre Mauroy. Ce premier partenariat positif a déjà permis des séjours de recherche entre les deux pays et promet de nouvelles collaborations dans le futur.

Dans un domaine voisin, Riccardo Muolo effectue depuis 2023 un postdoctorat à l'Institute of Science Tokyo, après avoir mené une thèse de doctorat à l’UNamur sous la supervision du professeur Timoteo Carletti. Dans la lignée des connaissances acquises lors de son doctorat sur la dynamique des réseaux, Riccardo Muolo s'intéresse aujourd’hui à la théorie de la synchronisation des réseaux, un modèle mathématique permettant de comprendre des systèmes très variés : des lucioles aux réseaux électriques en passant par le fonctionnement du cerveau humain : « Par exemple, dans le cerveau, une synchronisation anormale des réseaux neuronaux est associée à des pathologies comme l’épilepsie ou Parkinson. La récente faillite du réseau électrique en Espagne peut également s'analyser au travers de cette théorie », détaille le chercheur.

Mobilité étudiante

Les étudiants qui ont soif d’effectuer une partie de leur cursus au Japon ont la possibilité de le faire au moyen de différents accords que l’UNamur a conclus avec des établissements de l’Archipel. C’est le cas avec le National Institute of Informatics (NII), mais aussi avec la Soka University et la Sophia University (Chiyoda), avec lesquelles l’UNamur a signé des accords cadres.

Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #35 (Juillet 2025).

Let’s Twist (Light) Again : l’UNamur et Stanford University courbent les faisceaux dans les cristaux photoniques

Let’s Twist (Light) Again : l’UNamur et Stanford University courbent les faisceaux dans les cristaux photoniques

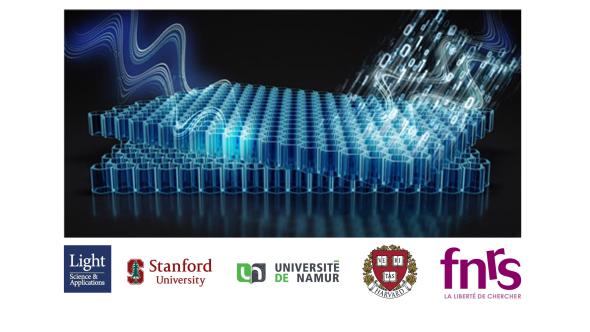

Une équipe internationale de chercheurs vient de publier dans la prestigieuse revue Light : Science & Applications (LSA) du groupe Nature. Les équipes des professeurs Michaël Lobet et Alexandre Mayer (Université de Namur) ont collaboré avec l’équipe du professeur Shanhui Fan, l’un des plus grands spécialistes en la matière, de la prestigieuse Université de Stanford, en Californie (USA). Le résultat : un article intitulé « Twist-Induced Beam Steering and Blazing Effects in Photonic Crystal Devices” ou l’étude de la déviation d’un faisceau par torsion dans les dispositifs à cristaux photoniques. Allez, on re-twiste à l’UNamur !

Tout a commencé par le voyage de Nicolas Roy à Stanford. Nicolas est doctorant au sein du Département de physique et membre des Instituts NISM et NaXys. La visite à Stanford avait pour objectif de développer une expertise à l’UNamur sur une méthode nouvelle de simulation de cristaux photoniques twistés, récemment publiée par la prestigieuse université. À la suite des discussions lors du séjour à Stanford, des pistes de collaborations sont apparues, notamment celle de poursuivre les recherches relatives à l’une de leurs publications afin de tenter de rendre un dispositif qui permet de manipuler la direction du faisceau lumineux le plus efficace et compact possible.

Pari réussi puisque l’étude théorique prévoit un dispositif de 6 microns (soit la taille d’un cheveu) ! De plus, il est très économe en énergie. Concrètement, il peut permettre de suivre des satellites par exemple, sans bouger l’émetteur ou le récepteur, ce qui est compliqué dans un circuit photonique. Une autre application concrète est à l’étude pour la société Meta, qui souhaite réduire la taille des casques de réalité virtuelle à une simple paire de lunettes…

Durant sa thèse de doctorat, et en s’appuyant sur une publication de l’équipe de Stanford intitulée “Theory for Twisted Bilayer Photonic Crystal Slabs”, Nicolas a reproduit la méthode de simulation et mis au point un modèle analytique des simulations numériques. L’emploi de ces simulations peu coûteuses a permis de trouver les structures photoniques les plus capables de dévier la lumière de manière contrôlée. Le modèle analytique quant à lui permet de fournir une explication à ce qui a été observé et donc de mieux comprendre ce qu’il se passe. En bref, cela donne des perspectives de fabrication plus simples pour les futurs dispositifs.

« L’intelligence computationnelle, combinant machine learning et optimisation/automatisation par des algorithmes, permet, en effectuant de très nombreux et rapides calculs d’économiser le temps humain. A titre de comparaison, les calculs qui étaient effectués sans l’utilisation de cette méthode mise au point par l’équipe de recherche de Stanford prenaient plusieurs jours. Nous avons maintenant des simulations durant 1h. Les méthodes de machine learning que j’ai mise au point permettent maintenant de les réaliser en moins d’une seconde ! »

Un modèle, mais pour quoi faire ?

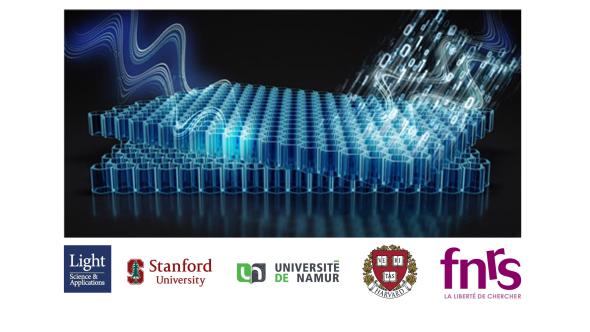

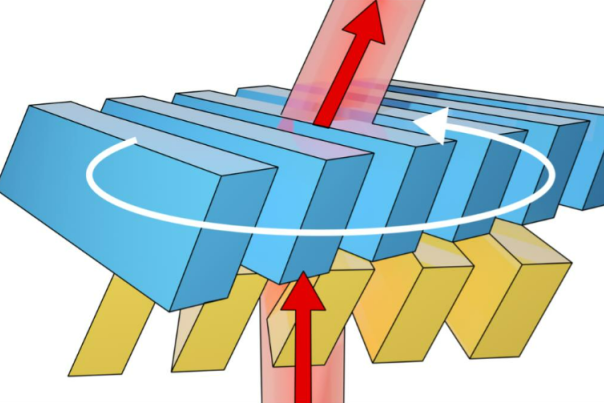

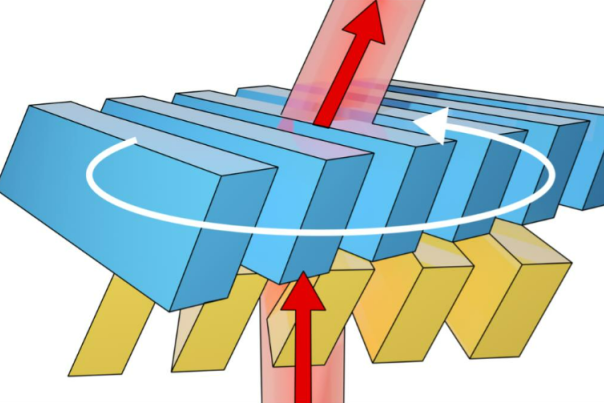

Les équipes de recherche qui collaborent dans cette étude travaillent sur les cristaux photoniques twistés, c’est-à-dire des matériaux bidimensionnels, formés, par exemple de 2 couches de silicium superposées et structurées, et leur interaction avec la lumière.

Un peu comme un sandwich constitué de 2 tranches de pain qu’on pourrait faire glisser l’une sur l’autre.

Légende de l’illustration : représentation schématique du dispositif photonique désorientée servant à modifier la direction de la lumière de manière dynamique.

Dans la conception d’un modèle analytique, Nicolas Roy s’est également servi d’une théorie connue depuis les années 60 : les réseaux échelette. Un réseau échelette est un réseau de diffraction plan ayant le profil en dents de scie. Concrètement, cela ressemble aux toits des anciennes usines. La nouveauté qu’il a apportée en utilisant cette notion, c’est de permettre de comprendre le mécanisme qui permet le contrôle de l’angle de sortie du faisceau lumineux grâce au twist entre les deux couches. Ce faisant, il a identifié que le système agissait similairement au réseau échelette. L’équipe, grâce à des méta-modèles, a permis de concentrer la lumière dans une direction bien précise avec une efficacité de 90%.

Maitriser la lumière

Le but de ce genre de structure twistée ? Devenir maître de la lumière et fabriquer in fine des systèmes qui permettent de la ralentir, voire de l’arrêter.

Une prouesse pour ce bolide, la lumière, qui se déplace à plus de 300 000 km/s ! C’est la vitesse la plus rapide que l’on puisse atteindre dans l’univers. La ralentir n’est donc pas une mince affaire. Dans ce genre de structures désorientées, la lumière est piégée mais son état est préservé : elle est mise « sur pause », en quelque sorte. On peut imaginer concrètement pouvoir améliorer les caractéristiques des lasers ou les performances des ordinateurs quantiques. Une application importante serait de créer des mémoires optiques, qui permettrait de stocker les bits lumineux sans les détruire et de les libérer à volonté. Ou tout du moins les ralentir le temps d’effectuer les opérations mathématiques nécessaires au calcul tout optique. Une autre application est de profiter du ralentissement de la lumière pour exalter les interactions lumière matière. Cela peut servir à augmenter le rendement de réactions chimiques en photocatalyse notamment. Ces réactions photocatalytiques sont utiles pour le traitement de l’eau ou le traitement de l’air par exemple, sujets sur lesquels travaillent les professeurs Olivier Deparis et Bao-Lian Su au sein de l’institut NISM.

Cette technique du twist ouvre donc bien des possibilités encore inexplorées en photonique en ajoutant un degré de contrôle de la lumière. Les chercheurs poursuivent leurs recherches dans ce sens, en continuant cette collaboration fructueuse avec l’équipe du professeur Fan, de l'Université de Stanford, USA.

Décidément, on n’a pas fini de twister à l’UNamur !

Les équipes de recherche impliquées

L'équipe belge

- Professeur Michael Lobet (UNamur, Harvard University)

- Professeur Alexandre Mayer (UNamur)

- Dr Nicolas Roy (UNamur)

L'équipe américaine

- Professeur Shanhui Fan (Université de Stanford)

- Dr Beicheng Lou

Remerciements

Les chercheurs remercient l’UNamur, et plus spécifiquement le Département de physique et l’Institut NISM pour avoir financé le voyage de Nicolas Roy, l’Institut naXys pour son soutien dans ce projet, la plateforme technologique PTCI, dont les supercalculateurs ont rendu cette étude possible ainsi que le FNRS pour le financement des mandats de recherche de Michaël Lobet et Alexandre Mayer.

Alexandre Mauroy : « Les mathématiques sont partout ! »

Alexandre Mauroy : « Les mathématiques sont partout ! »

Alexandre Mauroy est professeur et chercheur au Département de mathématique depuis près de 10 ans, dans le domaine des systèmes dynamiques. Il est également le directeur de l’Institut de recherche naXys, qui met son expertise en systèmes complexes au service des chercheurs de l’UNamur, toutes disciplines confondues. Conscient de la réputation parfois austère des maths auprès du grand public, Alexandre Mauroy œuvre à démontrer que cette discipline est au cœur des défis technologiques et scientifiques actuels.

Alexandre Mauroy est ingénieur civil de formation. Passionné par les mathématiques, il se lance dans un parcours académique qui l’amène à se spécialiser dans l’étude des systèmes dynamiques. Un choix qui reflète son goût pour la résolution de problèmes complexes : « Les systèmes dynamiques sont des phénomènes qui évoluent dans le temps de manière non linéaire et qui ne répondent pas aux lois de la proportionnalité. Ils représentent donc un vrai défi pour les mathématiciens, car leurs équations ne se résolvent pas directement. Pourtant, les systèmes non-linéaires sont partout autour de nous, à commencer par la météo, notre horloge biologique, le trafic routier ou encore le mouvement d’un simple pendule. C’est donc un sujet très riche. »

L’opérateur de Koopman ou le coup de baguette magique mathématique

Dans ses travaux, Alexandre Mauroy développe des méthodes pour mieux comprendre ces systèmes dynamiques. Son passage à l’Université de Santa Barbara en Californie de 2011 à 2013 lui fait découvrir la théorie des opérateurs, et en particulier l’opérateur de Koopman, une méthode originale pour étudier ces équations insolubles : « L’idée peut sembler contre-intuitive, car on transforme un système de dimension finie en un système de dimension infinie. Il est alors décrit par une infinité de variables, mais il devient linéaire et on peut donc le résoudre plus facilement. Cela revient à une utiliser une sorte de baguette magique mathématique », explique-t-il.

L’opérateur de Koopman n’est pourtant pas neuf : il a été mis en évidence dans les années 1930 avant de tomber dans l’oubli. Il n’a été remis au goût du jour que dans les années 2000. « C’était le tout début de la renaissance de cette approche, nous étions des pionniers », se souvient Alexandre Mauroy. « Aujourd’hui, l’opérateur de Koopman est devenu très tendance dans la communauté scientifique. »

Et pour cause, de nombreuses applications sont possibles grâce à cette méthode. Parmi celles étudiées par Alexandre Mauroy :

- L’étude de stabilité globale des équilibres.

- L’identification de la structure d’un réseau à partir des données observées (par exemple les connexions entre les neurones dans le cerveau ou les interactions entre des personnes).

- La théorie du contrôle, à mi-chemin entre les mathématiques et les sciences de l’ingénieur, qui vise à imposer le comportement du système dynamique (par exemple le régulateur de vitesse de la voiture).

Dans ce dernier domaine, Alexandre Mauroy collabore avec Elio Tuci (Faculté d’informatique) dans le cadre du projet ARC « AUTOMATic », dont l’objectif est de développer un système intelligent de gestion du trafic urbain, grâce à des données collectées par des drones. Ce projet illustre la dimension interdisciplinaire des recherches de l’Institut naXys et la spécificité « maths appliquées » de l’enseignement au Département de mathématique de l’UNamur, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dépoussiérer l’image des mathématiques

Au-delà de ses activités de recherche, Alexandre Mauroy s’investit dans des activités de vulgarisation auprès des élèves du secondaire. L’objectif ? Montrer qu’un monde « sans maths » serait bien différent du nôtre.

Quand on utilise Google, ChatGPT, ou encore lorsqu’on regarde Netflix, on utilise des algorithmes mathématiques.

Son message est clair : les mathématiques sont partout et les mathématiciens ont un rôle à jouer aux côtés des ingénieurs et des informaticiens, notamment pour relever les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain.

La biodiversité des rivières américaines analysée pendant 30 ans

La biodiversité des rivières américaines analysée pendant 30 ans

Une équipe de chercheurs américains, avec l’aide de Frédérik De Laender, professeur au Département de biologie de l’UNamur, vient de publier dans la prestigieuse revue Nature. Leur étude décrit comment l’évolution des températures des cours d’eau et les introductions de poissons par l’humain peuvent modifier la biodiversité des rivières aux États-Unis.

En 2021, le professeur Frédérik De Laender a été contacté par des chercheurs américains pour contribuer à une étude sur l’évolution de la diversité aquatique des cours d’eau aux États-Unis. L’objectif : analyser son évolution et identifier les facteurs qui l’expliquent. Pour répondre à cette question, les chercheurs ont analysé des données collectées sur trente années, couvrant 389 espèces de poissons dans près de 3 000 rivières et ruisseaux.

« Il existait déjà de nombreuses données sur la diversité aquatique aux États-Unis, mais elles étaient dispersées, enregistrées dans des formats différents et produites selon des techniques et méthodologies variées », explique Frédérik De Laender. « Le défi a donc été de les harmoniser, afin de constituer un ensemble cohérent, capable de révéler des tendances sur plusieurs décennies et à l’échelle d’un continent. »

Les tendances observées

Dans cette étude intitulée « Diverging fish biodiversity trends in cold and warm rivers and streams » les chercheurs ont étudié 389 espèces de poissons dans 2 992 rivières et ruisseaux, entre 1993 et 2019. Les résultats montrent des évolutions contrastées selon la température de l’eau :

- Dans les eaux froides (< 15,4 °C), le nombre de poissons a chuté de 53 % et le nombre d’espèces de 32 %. Les petits poissons ont reculé, remplacés par des espèces plus grandes souvent introduites pour la pêche sportive.

- Dans les eaux chaudes (> 23,8 °C), à l’inverse, le nombre d’individus a augmenté de 70 % et la diversité de 16 %, avec une domination des petites espèces opportunistes.

- Les cours d’eau intermédiaires (15–24 °C) ont peu évolué.

Ces tendances montrent que les changements de température et les introductions de certaines espèces de poissons pour la pêche contribuent à transformer les communautés aquatiques locales.

La bonne nouvelle, c’est que nos résultats indiquent aussi que des actions de gestion ciblées, comme la restauration des cours d’eau, la limitation des introductions ou l’adaptation des pratiques de pêche, peuvent avoir un impact positif.

Frédérik De Laender – Mini CV

Frédérik De Laender est professeur au Département de biologie de l’Université de Namur, où il dirige le Laboratoire d’Écologie Environnementale des Écosystèmes. Il est directeur de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et Évolutive (URBE) et également membre des Instituts Life-Earth-Environment (ILEE) et système complexes (naXys) de l’UNamur.

Frédérik De Laender est un écologiste communautaire théorique qui étudie les liens entre changements environnementaux, biodiversité et fonctionnement des écosystèmes. Principalement axé sur la modélisation, il a également mené des expériences sur le plancton et contribué à des méta-analyses. Ses travaux portent notamment sur la stabilité écologique et la coexistence, afin de mieux comprendre les mécanismes qui déterminent la composition des communautés.

La recherche au Département de biologie

Le Département de biologie, riche de ses professeurs permanents mène une recherche scientifique internationale de pointe. Celle-ci se répartit entre 5 unités de recherche abordant des thématiques variées de biologie cellulaire et moléculaire, de microbiologie moléculaire, de biologie environnementale et évolutive, de biologie végétale et de didactique.

Du jeu vidéo à l’intelligence artificielle, escale au Japon

Du jeu vidéo à l’intelligence artificielle, escale au Japon

Près de 10 000 kilomètres séparent la Belgique du Japon, un pays qui fascine, notamment pour sa culture riche et pleine de contrastes. Les chercheurs de l’UNamur entretiennent des liens étroits avec plusieurs institutions nipponnes, notamment dans les domaines de l’informatique, des mathématiques ou encore du jeu vidéo. Coup de projecteur sur quelques-unes de ces collaborations.

Le Japon est une référence mondiale en matière de jeu vidéo. Nintendo, Sony, Sega… autant d’entreprises qui ont marqué la culture populaire contemporaine. Cette industrie, Fanny Barnabé la connaît bien. Chargée de cours à la Faculté Économie Management Communication sciencesPo (EMCP) et chercheuse à l’Institut de recherche CRIDS/NaDI, elle est spécialisée en game studies, un champ de recherche consacré à l’étude des jeux. Après une thèse de doctorat dédiée au détournement vidéoludique dans l’univers fictionnel de Pokémon, défendue en 2017, elle a réalisé un séjour postdoctoral d’un an au Ritsumeikan Center For Game Studies (Ritsumeikan University, à Kyoto), le plus grand centre de recherche sur le jeu vidéo de l’archipel. Reconnu à l’international, celui-ci a notamment la chance d’accueillir un fonds d’archives exceptionnel et inédit, qu’il doit à une donation du géant Nintendo.

Le Japon : un terreau fertile pour les recherches en game studies

« Ce séjour m’a permis de nouer des contacts durables avec les chercheurs du Centre et de m’insérer un peu plus dans le champ un peu de niche du jeu vidéo japonais », explique Fanny Barnabé. « Le Japon compte des chercheurs et des chercheuses de premier plan, reconnus à l’international, mais également des figures de l’industrie facilement mobilisables, grâce à la place importante qu’occupe le pays en termes de production de jeux vidéo. »

Plusieurs années et travaux de recherche plus tard, Fanny Barnabé s’est rendue une nouvelle fois au Japon à la fin du mois de mai, à l’occasion d’une mission académique. Objectif : présenter les derniers travaux menés à l’UNamur, notamment en ludopédagogie ou « serious game » et, elle l’espère, jeter les bases de nouveaux partenariats et échanges étudiants.

L’IA verte en ligne de mire

La Faculté d’informatique entretient des liens de longue date avec le National Institute of Informatics (NII), un institut de recherche internationalement reconnu situé en plein cœur de Tokyo. Chaque année, des étudiants de Master et des doctorants de la faculté y sont accueillis pour une période de quatre à six mois afin d’y effectuer un stage et de mener à bien des projets de recherche, via un accord de collaboration spécifique (Memorandum Of Understanding agreement, ou MOU). Une expérience très appréciée par les étudiants et les doctorants, tant sur le plan scientifique qu’humain.

Gilles Perrouin, chercheur et président de la Commission de la recherche de la Faculté d’informatique, accompagne ces étudiants dans la présentation de leur sujet de recherche, souvent axé dans les domaines du génie logiciel, de l’intelligence artificielle (IA) ou, plus récemment, de l’IA verte. « Ce sont des domaines de recherche qui évoluent très vite », précise Gilles Perrouin. « Il existe beaucoup de débats actuellement autour de la consommation énergétique de l’IA. C’est un peu un oxymore de dire qu’on peut faire de l’IA verte. Mais on y travaille via l’exploration de techniques plus malignes lors de la recherche de solutions prometteuses afin d’éviter le recours à l’entraînement systématique du réseau de neurones, très coûteux en énergie », explique le chercheur. La collaboration a donné lieu à l’exploration d’autres domaines de l’IA, tels que la reconnaissance de la langue des signes (professeur Benoît Frénay), en plus des sujets en méthodes formelles et génie logiciel (professeurs Pierre-Yves Schobbens et Xavier Devroey).

La mission académique à laquelle a également pris part Gilles Perrouin en mai 2025, avait notamment pour objectif de renouveler l’accord de collaboration avec le NII, mais également de susciter de nouveaux partenariats prometteurs dans les domaines du génie logiciel, de l’IA, l’éthique ou la cybersécurité.

Les systèmes dynamiques sous la loupe

Au sein du Département de mathématique, Alexandre Mauroy, professeur et chercheur au Namur Institute for Complex Systems (naXys), travaille avec son collaborateur de longue date et ami Yoshihiko Susuki de la prestigieuse Université de Kyoto sur un projet co-financé par le F.N.R.S et le JSPS (Japon) visant à étudier les systèmes dynamiques. « Il s’agit de phénomènes dits “non-linéaires” qui ne respectent pas les règles de la proportionnalité. Les équations sont donc très difficiles, voire impossibles à résoudre en pratique », explique Alexandre Mauroy. « Pour contourner ce problème, on mobilise des techniques comme la théorie des opérateurs, que l’on étudie dans le cadre de ce projet. » Celui-ci a l’avantage de combiner les aspects théoriques et applications pratiques, notamment dans le domaine des réseaux de distribution électrique. « Ce sont des systèmes complexes, avec des dynamiques lentes et rapides. Un cas intéressant pour lequel les outils mathématiques doivent être adaptés. », poursuit Alexandre Mauroy. Ce premier partenariat positif a déjà permis des séjours de recherche entre les deux pays et promet de nouvelles collaborations dans le futur.

Dans un domaine voisin, Riccardo Muolo effectue depuis 2023 un postdoctorat à l'Institute of Science Tokyo, après avoir mené une thèse de doctorat à l’UNamur sous la supervision du professeur Timoteo Carletti. Dans la lignée des connaissances acquises lors de son doctorat sur la dynamique des réseaux, Riccardo Muolo s'intéresse aujourd’hui à la théorie de la synchronisation des réseaux, un modèle mathématique permettant de comprendre des systèmes très variés : des lucioles aux réseaux électriques en passant par le fonctionnement du cerveau humain : « Par exemple, dans le cerveau, une synchronisation anormale des réseaux neuronaux est associée à des pathologies comme l’épilepsie ou Parkinson. La récente faillite du réseau électrique en Espagne peut également s'analyser au travers de cette théorie », détaille le chercheur.

Mobilité étudiante

Les étudiants qui ont soif d’effectuer une partie de leur cursus au Japon ont la possibilité de le faire au moyen de différents accords que l’UNamur a conclus avec des établissements de l’Archipel. C’est le cas avec le National Institute of Informatics (NII), mais aussi avec la Soka University et la Sophia University (Chiyoda), avec lesquelles l’UNamur a signé des accords cadres.

Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #35 (Juillet 2025).

Let’s Twist (Light) Again : l’UNamur et Stanford University courbent les faisceaux dans les cristaux photoniques

Let’s Twist (Light) Again : l’UNamur et Stanford University courbent les faisceaux dans les cristaux photoniques

Une équipe internationale de chercheurs vient de publier dans la prestigieuse revue Light : Science & Applications (LSA) du groupe Nature. Les équipes des professeurs Michaël Lobet et Alexandre Mayer (Université de Namur) ont collaboré avec l’équipe du professeur Shanhui Fan, l’un des plus grands spécialistes en la matière, de la prestigieuse Université de Stanford, en Californie (USA). Le résultat : un article intitulé « Twist-Induced Beam Steering and Blazing Effects in Photonic Crystal Devices” ou l’étude de la déviation d’un faisceau par torsion dans les dispositifs à cristaux photoniques. Allez, on re-twiste à l’UNamur !

Tout a commencé par le voyage de Nicolas Roy à Stanford. Nicolas est doctorant au sein du Département de physique et membre des Instituts NISM et NaXys. La visite à Stanford avait pour objectif de développer une expertise à l’UNamur sur une méthode nouvelle de simulation de cristaux photoniques twistés, récemment publiée par la prestigieuse université. À la suite des discussions lors du séjour à Stanford, des pistes de collaborations sont apparues, notamment celle de poursuivre les recherches relatives à l’une de leurs publications afin de tenter de rendre un dispositif qui permet de manipuler la direction du faisceau lumineux le plus efficace et compact possible.

Pari réussi puisque l’étude théorique prévoit un dispositif de 6 microns (soit la taille d’un cheveu) ! De plus, il est très économe en énergie. Concrètement, il peut permettre de suivre des satellites par exemple, sans bouger l’émetteur ou le récepteur, ce qui est compliqué dans un circuit photonique. Une autre application concrète est à l’étude pour la société Meta, qui souhaite réduire la taille des casques de réalité virtuelle à une simple paire de lunettes…

Durant sa thèse de doctorat, et en s’appuyant sur une publication de l’équipe de Stanford intitulée “Theory for Twisted Bilayer Photonic Crystal Slabs”, Nicolas a reproduit la méthode de simulation et mis au point un modèle analytique des simulations numériques. L’emploi de ces simulations peu coûteuses a permis de trouver les structures photoniques les plus capables de dévier la lumière de manière contrôlée. Le modèle analytique quant à lui permet de fournir une explication à ce qui a été observé et donc de mieux comprendre ce qu’il se passe. En bref, cela donne des perspectives de fabrication plus simples pour les futurs dispositifs.

« L’intelligence computationnelle, combinant machine learning et optimisation/automatisation par des algorithmes, permet, en effectuant de très nombreux et rapides calculs d’économiser le temps humain. A titre de comparaison, les calculs qui étaient effectués sans l’utilisation de cette méthode mise au point par l’équipe de recherche de Stanford prenaient plusieurs jours. Nous avons maintenant des simulations durant 1h. Les méthodes de machine learning que j’ai mise au point permettent maintenant de les réaliser en moins d’une seconde ! »

Un modèle, mais pour quoi faire ?

Les équipes de recherche qui collaborent dans cette étude travaillent sur les cristaux photoniques twistés, c’est-à-dire des matériaux bidimensionnels, formés, par exemple de 2 couches de silicium superposées et structurées, et leur interaction avec la lumière.

Un peu comme un sandwich constitué de 2 tranches de pain qu’on pourrait faire glisser l’une sur l’autre.

Légende de l’illustration : représentation schématique du dispositif photonique désorientée servant à modifier la direction de la lumière de manière dynamique.

Dans la conception d’un modèle analytique, Nicolas Roy s’est également servi d’une théorie connue depuis les années 60 : les réseaux échelette. Un réseau échelette est un réseau de diffraction plan ayant le profil en dents de scie. Concrètement, cela ressemble aux toits des anciennes usines. La nouveauté qu’il a apportée en utilisant cette notion, c’est de permettre de comprendre le mécanisme qui permet le contrôle de l’angle de sortie du faisceau lumineux grâce au twist entre les deux couches. Ce faisant, il a identifié que le système agissait similairement au réseau échelette. L’équipe, grâce à des méta-modèles, a permis de concentrer la lumière dans une direction bien précise avec une efficacité de 90%.

Maitriser la lumière

Le but de ce genre de structure twistée ? Devenir maître de la lumière et fabriquer in fine des systèmes qui permettent de la ralentir, voire de l’arrêter.

Une prouesse pour ce bolide, la lumière, qui se déplace à plus de 300 000 km/s ! C’est la vitesse la plus rapide que l’on puisse atteindre dans l’univers. La ralentir n’est donc pas une mince affaire. Dans ce genre de structures désorientées, la lumière est piégée mais son état est préservé : elle est mise « sur pause », en quelque sorte. On peut imaginer concrètement pouvoir améliorer les caractéristiques des lasers ou les performances des ordinateurs quantiques. Une application importante serait de créer des mémoires optiques, qui permettrait de stocker les bits lumineux sans les détruire et de les libérer à volonté. Ou tout du moins les ralentir le temps d’effectuer les opérations mathématiques nécessaires au calcul tout optique. Une autre application est de profiter du ralentissement de la lumière pour exalter les interactions lumière matière. Cela peut servir à augmenter le rendement de réactions chimiques en photocatalyse notamment. Ces réactions photocatalytiques sont utiles pour le traitement de l’eau ou le traitement de l’air par exemple, sujets sur lesquels travaillent les professeurs Olivier Deparis et Bao-Lian Su au sein de l’institut NISM.

Cette technique du twist ouvre donc bien des possibilités encore inexplorées en photonique en ajoutant un degré de contrôle de la lumière. Les chercheurs poursuivent leurs recherches dans ce sens, en continuant cette collaboration fructueuse avec l’équipe du professeur Fan, de l'Université de Stanford, USA.

Décidément, on n’a pas fini de twister à l’UNamur !

Les équipes de recherche impliquées

L'équipe belge

- Professeur Michael Lobet (UNamur, Harvard University)

- Professeur Alexandre Mayer (UNamur)

- Dr Nicolas Roy (UNamur)

L'équipe américaine

- Professeur Shanhui Fan (Université de Stanford)

- Dr Beicheng Lou

Remerciements

Les chercheurs remercient l’UNamur, et plus spécifiquement le Département de physique et l’Institut NISM pour avoir financé le voyage de Nicolas Roy, l’Institut naXys pour son soutien dans ce projet, la plateforme technologique PTCI, dont les supercalculateurs ont rendu cette étude possible ainsi que le FNRS pour le financement des mandats de recherche de Michaël Lobet et Alexandre Mayer.

Ce contenu est en cours de migration. Nous vous invitons à consulter la page externe de l'institut de recherche naXys.