NARILIS cherche à stimuler les interactions bidirectionnelles entre les chercheurs fondamentaux et les médecins, et à établir des passerelles entre le laboratoire et le chevet du patient. NARILIS vise donc à faciliter la transposition des résultats de la recherche fondamentale en applications cliniques. Sa mission est de promouvoir la recherche multidisciplinaire afin d'améliorer la santé humaine et animale et la qualité de vie.

Un pont entre la science fondamentale et la médecine

NARILIS est fondé sur un partenariat entre l'UNamur et le complexe hospitalier CHU UCL Namur.

Grâce à ce partenariat, NARILIS favorise les interactions bidirectionnelles entre les chercheurs orientés vers la recherche fondamentale et ceux orientés vers la recherche clinique, et permet d'établir des passerelles entre le laboratoire et le chevet du patient. NARILIS offre ainsi aux scientifiques l'opportunité de mener des recherches qui ont un impact sur la santé, et finalement de participer au transfert des découvertes scientifiques fondamentales vers des applications cliniques.

Recherche multidisciplinaire et collaborative

NARILIS rassemble des scientifiques de diverses disciplines, notamment des biologistes, des physiciens, des chimistes, des géographes, des pharmaciens et des vétérinaires de l'UNamur, ainsi que des professionnels de la santé humaine du CHU UCL Namur. NARILIS encourage les groupes de recherche à passer du cloisonnement à la synergie et à travailler ensemble pour développer des projets innovants.

Six entités de recherche multidisciplinaires ont été créées au sein de NARILIS :

- Namur Thrombosis & Hemostasis Center (NTHC)

- Centre de Médecine et d'Innovation Médicamenteuse de Namur (NAMEDIC)

- Centre de Nanosécurité de Namur (NNC)

- Pôle de recherche en cancérologie de Namur

- Pôle de recherche en infectiologie de Namur (NaRePI)

- Omnibus Animalibus Studia Sanitatis (OASIS)

À la une

Actualités

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

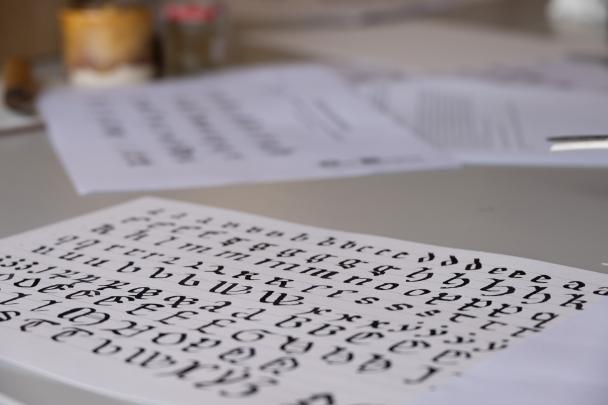

À l’UNamur, les parchemins sont bien plus qu’un objet de curiosité : ils sont au cœur d’une aventure scientifique interdisciplinaire. Partie des sciences historiques et de la conservation, la recherche a progressivement intégré les disciplines de la physique, la biologie, la chimie et l’archéologie. De cette convergence est née une activité de recherche en sciences du patrimoine, moteur de projets innovants, dont les travaux de doctorat de Marine Appart, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis. Cette recherche est aujourd’hui couronnée par une publication dans la prestigieuse revue Heritage Science (groupe d’éditions Nature).

Depuis plusieurs années, les sciences du patrimoine connaissent un essor particulièrement important. Profondément interdisciplinaire, ce champ de recherche vise à faire entrer en dialogue les sciences humaines et les sciences naturelles en vue d’améliorer la connaissance des objets patrimoniaux, qu’il s’agisse de parchemins, d’œuvres d’art ou d’artefacts découverts dans des fouilles.

Les parchemins témoignent de pratiques et savoir-faire ancestraux, malheureusement peu documentés. On ignore encore pourquoi exactement les documents juridiques ont été rédigés de préférence sur du parchemin de peau de mouton en Angleterre du XIIIe siècle jusqu’en 1925. Parmi les hypothèses avancées, le fait que la peau de mouton est plus blanche, donc plus belle, mais surtout que le document dont elle est le support était réputé infalsifiable en raison de la tendance de la peau de mouton à se délaminer (toute action mal intentionnée d’effacement du texte étant ainsi dévoilée). Cette propriété de délamination était exploitée car elle permettait la production de surfaces d’écriture de haute qualité. Elle servait en outre à la préparation de pièces de réparation solides utilisées pour combler les éventuelles déchirures qui apparaissaient lors du processus de fabrication du parchemin. Comprendre pourquoi la peau de mouton se délamine a un intérêt dans le cadre des techniques de préparation traditionnelles du parchemin, offrant des informations précieuses sur l'interaction entre la biologie animale, le travail des artisans et les besoins historiques.

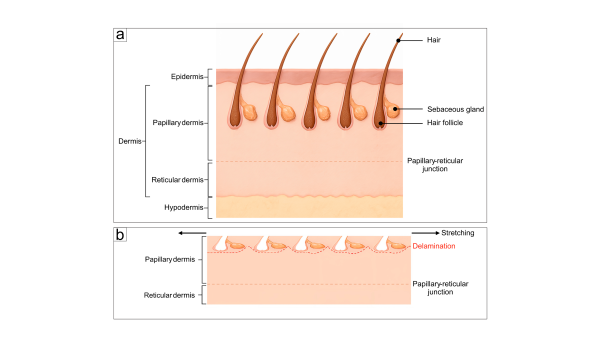

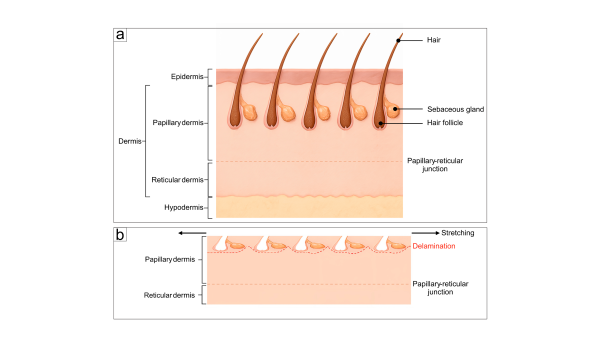

La délamination, quesako ?

La délamination est le phénomène par lequel les couches internes de la peau se séparent le long de leur interface à la suite d’une contrainte mécanique. Le schéma (a) ci-dessous représente la structure de la peau, composée principalement de l’épiderme, du derme et de l’hypoderme. Le derme se subdivise en deux couches, le derme papillaire et le derme réticulaire, où l’on retrouve notamment les poils, les follicules pileux et les glandes sébacées.

Au cours du processus de fabrication du parchemin, une étape postérieure au chaulage consiste à gratter la peau pour éliminer les poils. Cette étape écrase les glandes sébacées en libérant des graisses et crée un vide à l’endroit où se trouvait le poil (schéma b).

L’étude a démontré que la délamination se produit au sein même du derme papillaire, dans cette zone structurellement fragilisée, plutôt qu'à la jonction papillaire-réticulaire comme on le supposait auparavant.

La particularité du processus de délamination de la peau de mouton est mise en évidence par la structure cutanée, différente chez le mouton par rapport à d'autres animaux (veau, chèvre) utilisés pour fabriquer du parchemin, car elle possède une teneur élevée en graisse associée à un grand nombre de follicules pileux principaux et secondaires. Dans l’étude, la présence des graisses a été attesté via la spectroscopie Raman.

La fabrication expérimentale de parchemins - on vous explique en vidéo !

Cette étude combine l'archéologie expérimentale et des techniques d'analyse avancées, notamment la microscopie électronique à balayage (MEB) et la spectroscopie micro-Raman, afin de caractériser le processus de délamination et l'adhérence des pièces de réparation sur du parchemin de peau de mouton produit expérimentalement. Elle bénéficie de l’expertise en archéométrie, biologie, chimie et physique des chercheurs impliqués.

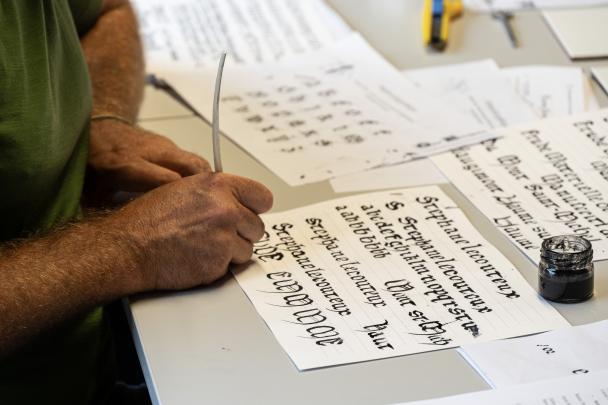

Au-delà de ses implications visuelles et structurelles, la délamination a contribué à promouvoir l'utilisation de la peau de mouton pour les documents prestigieux, améliorant les propriétés de surface du parchemin. L'étude de l’interaction entre l'encre métallo-gallique et la peau de mouton délaminée (expériences de mouillage) a montré que la diffusion de l'encre et la qualité d'écriture sont améliorées, un résultat clé qui renseigne sur la manière dont la morphologie et la composition de la surface influencent les performances d'écriture.

Une équipe internationale et multidisciplinaire

A l’UNamur, c’est Marine Appart, doctorante en physique, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis (Département de Physique, Institut NISM), qui mène cette recherche multidisciplinaire sur l’archéométrie de la délamination et des réparations sur un parchemin en peau de mouton ».

Font aussi partie de l’équipe de l’UNamur :

- La Professeure Francesca Cecchet (experte en spectroscopie Raman), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

- Le Professeur Yves Poumay (spécialiste de la peau), Département de médecine, Institut NARILIS

- Le Dr Caroline Canon (spécialiste en histologie), Département de médecine

- Nicolas Gros (doctorant en sciences du patrimoine), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

Les autres experts internationaux

- Le Professeur Matthew Collins (expert mondial en archéologie biomoléculaire, Department of Archaeology, The McDonald Institute, University of Cambridge, Cambridge, UK)

- Jiří Vnouček (conservateur et expert en production du parchemin, Preservation Department, Royal Danish Library, Copenhagen, Denmark)

- Marc Fourneau (biologiste)

Historique de l’étude des parchemins à l’UNamur

Cette étude et l’article qui en découle ont été motivés par les expériences de délamination menées en 2023 par Jiří Vnoučeklors d’un symposium à Klosterneuburg, Autriche, auquel le Prof. Olivier Deparis a participé. Ce symposium était organisé par le Professeur Matthew Collins dans le cadre des projets ABC et ERC Beast2Craft (B2C).

Mais tout a commencé en 2014, lorsque le projet Pergamenum21, consacré à l’étude transdisciplinaire des parchemins voit le jour. Pergamenum21 est un projet du programme Namur Transdisciplinary Research Impulse (NaTRIP) de l'Université de Namur. Le projet a reçu une subvention supplémentaire en 2016 du Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin (FRB).

Les projets et évènements s’enchainent, dont :

- Mai 2014 : un séminaire transdisciplinaire sur le parchemin, les techniques scientifiques utilisées pour la caractérisation de ce matériau et les questions historiques à la Bibliothèque Mauretus Plantin (BUMP)

- Mai 2017 : « Autopsie d’un scriptorium : les parchemins d’Orval à l’épreuve de la bio-archéologie », une recherche transdisciplinaire cofinancée par l’Université de Namur et le Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Avril 2019 : une publication dans Scientific Reports, groupe Nature - prix Jean-Jacques Comhaire : découverte d’une technique innovante qui repose sur la mesure de la lumière diffusée par des parchemins anciens. Celle-ci permet en effet de caractériser, de manière non-invasive, la nature des peaux utilisées au Moyen Âge pour fabriquer les parchemins

- Septembre 2020 : un atelier résidentiel de fabrication de parchemins à partir de peaux animales au Domaine d’Haugimont – une 1ère en Belgique

- Juillet 2022 : un nouveau projet portant sur les reliures en parchemin pour l’atelier de restauration de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (BUMP) grâce au Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Septembre 2024 : un colloque-atelier résidentiel au domaine d'Haugimont sur le thème de la physicochimie du parchemin et des encres selon des approches expérimentales et historiques

Dans l'ensemble, les travaux de Marine Appart et ses collègues clarifient les facteurs structurels et matériels qui rendent le parchemin de peau de mouton susceptible à la délamination et offrent de nouvelles perspectives sur les propriétés de surface de ce matériau d'écriture ancien. L’UNamur s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de la recherche sur les parchemins.

Le Professeur Olivier Deparis, ainsi que plusieurs des chercheurs impliqués dans cette recherche, travaillent également sur le projet ARC PHOENIX. Ce projet vise à renouveler la compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle est exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux. Cette étude conjointe permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

Des plantes contre la stéatose du foie, un projet HEPATANT !

Des plantes contre la stéatose du foie, un projet HEPATANT !

À l’UNamur, la recherche ne reste pas confinée aux laboratoires. De la physique aux sciences politiques, en passant par la robotique, la biodiversité, le droit, l’IA et la santé, les chercheurs collaborent chaque jour avec de nombreux acteurs de la société. Objectif ? Transformer les idées en solutions concrètes pour répondre aux enjeux actuels.

Focus #1 | Le projet HEPATANT

HEPATANT, c’est un projet du Pôle de compétitivité Wagralim porté et coordonné par les Laboratoires ORTIS, une entreprise pionnière dans le domaine de la phytosanté (compléments alimentaires à base de plantes) depuis 60 ans. Il vise à trouver un traitement naturel contre la stéatose du foie. Un projet auquel participent plusieurs partenaires, dont le Professeur Thierry Arnould (UNamur, URBC-Narilis).

Notre métabolisme conduit à accumuler ou synthétiser naturellement des graisses. Certaines cellules sont faites pour cela : ce sont les adipocytes. Le but principal est de pouvoir mobiliser la graisse et libérer des acides gras « en cas de besoin ». Le problème, c’est que s’il y a un excès en nutriments, certaines cellules de l’organisme, dont ce n’est pas le rôle, peuvent également accumuler des graisses dans des tissus comme le foie, le cœur ou les muscles, ce qui peut causer des soucis de santé. C’est ce qu’on appelle la « lipotoxicité ».

La maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD) est une accumulation de graisses dans le foie, liée à des dérégulations du métabolisme liée au syndrome métabolique, à l’obésité, au diabète ou encore à un excès d'alcool. Initialement, elle est souvent asymptomatique mais elle peut évoluer vers une inflammation, une fibrose, une cirrhose, voire un cancer du foie. Elle est cependant réversible à son stade primaire (stéatose). Son traitement repose sur la perte de poids, une alimentation saine (réduction sucres/graisses) et l'exercice physique, car à l’heure actuel, peu de médicaments spécifiques ont été approuvés par la FDA (Food and Drug Administration). Souvent, des compléments alimentaires - à base de végétaux réputés utiles - sont utilisés pour pallier ce type d’affection mais il existe peu ou pas de résultats scientifiques et mécanistiques sur les effets réels de ces produits.

Si l’efficacité d’un complément alimentaire ou d’une combinaison de compléments pouvait être démontrée, on pourrait alors intervenir au stade primaire de l’affection et sans doute prévenir ce trouble hépatique et donc empêcher, ou du moins en ralentir, l’évolution vers des stades avancés, voire irréversibles. C’est donc le pari de ce projet, dans lequel le professeur Thierry Arnould, a été choisi pour son expertise dans le métabolisme lipidique. Le Professeur Arnould et la chercheuse post-doctorante Célia Thomas testent in vitro des extraits de végétaux (parmi ceux-ci, le houblon) sur des cellules gorgées de graisses afin de rechercher les effets qui augmentent ou diminuent l’accumulation lipidique.

L’originalité et la faisabilité du projet tiennent de l’alliance d’experts scientifiques reconnus internationalement pour leurs compétences en sciences biomédicales et pharmaceutiques, et en sciences technologiques et agronomiques avec des industriels de renoms dans leur domaine d’expertise lié au besoin du projet.

Outre son objectif principal de créer une formulation efficace contre la stéatose hépatique en associant les meilleures plantes ou substances végétales, ce projet vise aussi à générer des leviers de croissances économiques, à créer et pérenniser des emplois en Wallonie et contribue également à la notoriété internationale des universités wallonnes partenaires : UCLouvain et UNamur.

Les partenaires du projet HEPATANT

- Prof. Thierry Arnould – UNamur, URBC, Narilis | Expertise : Le laboratoire URBC-NARILIS a une longue expertise et expérience de la différenciation cellulaire, du métabolisme et du métabolisme lipidique dans l’obésité et les cellules adipeuses. Il a également une excellente expertise dans le domaine des hépatocytes et de la différenciation hépatogénique à partir de précurseurs et cellules souches (collaboration avec la Professeure P. Renard, UNamur, URBC-NARILIS).

- Prof. Isabelle Leclercq - UCLouvain (IREC/GAEN) | Expertise : Pathogénèse de maladies hépatiques dans des modèles in vivo.

- Remi Desmet – UCLouvain (Fermes universitaires de Louvain - FERM) | Expertise : Recherches agronomiques - En tant que plateforme technologique de l’UCLouvain, les FERM travaillent avec des agriculteurs et partenaires afin de soutenir la transition des modèles agricoles vers plus de durabilité.

- Alexandre Dumont de Chassart - Yakima Chief Hops | Expertise : Production de houblon et produits dérivés.

- Caroline Devillers – Bel go Bio | Expertise : Coopérative Agricole

Les Pôles de compétitivité de la Région wallonne

Depuis leur création en 2006, les pôles de compétitivité rassemblent entreprises, centres de recherche agréés et universités autour de projets collaboratifs ambitieux. Soutenus et financés par la Région wallonne pour stimuler l'innovation et la croissance économique, les projets de Pôles de compétitivité sont organisés autour de 6 filières stratégiques : biotechnologie (BioWin), aérospatial (SkyWin Wallonie), logistique (Logistics in Wallonia), chimie verte (GreenWin), génie mécanique (Mecatech), transition du système alimentaire (Wagralim).

Les projets visent à développer des produits, services ou procédés innovants, créant de l'emploi et renforçant la compétitivité internationale. L’UNamur y est fortement impliquée.

Wagralim, le Pôle agroalimentaire wallon, est composé de plus de 300 membres pour stimuler l’innovation et la collaboration au sein de l’écosystème alimentaire et accompagner les acteurs dans leur développement responsable et leur transition durable.

De la recherche fondamentale à la recherche appliquée, l’UNamur démontre chaque jour que la recherche est un moteur de transformation. Grâce à l’engagement de ses chercheurs, au soutien de ses partenaires de tous horizons, aux bailleurs de fonds, aux partenaires industriels et à un solide écosystème de valorisation, l’UNamur participe activement à façonner une société ouverte sur le monde, plus innovante, plus responsable et plus durable.

Pour aller plus loin

Cet article complète notre publication "Recherche et innovation : des atouts majeurs pour le secteur de l’industrie" extraite de la rubrique Enjeux du magazine Omalius #39 (décembre 2025).

Un cadre multidisciplinaire pour le trafic des protéines : aborder les questions sans réponse

Un cadre multidisciplinaire pour le trafic des protéines : aborder les questions sans réponse

Alison Forrester est Chercheuse Qualifiée (CQ) du F.R.S.-FNRS. Ses recherches portent sur l'étude de composés susceptibles de modifier l'efficacité des processus de production des protéines à l'intérieur de nos cellules et d'ouvrir ainsi de nouvelles voies thérapeutiques. En collaboration avec un groupe de chercheurs internationaux de premier plan, elle a publié un article présentant une feuille de route dans la prestigieuse revue Nature Reviews Molecular Cell Biology.

Alison Forrester est également membre de la Faculté des sciences, Département de biologie (URBC), membre de l'Institut de recherche NARILIS, chercheuse au Namur Research College (NARC) et Investigatrice du WEL Research Institute.

L'importance du transport des protéines dans la santé cellulaire

Le corps des mammifères est composé de protéines, de lipides et d'eau, les protéines représentant 42 % de la masse sèche totale du corps humain. La synthèse des protéines est donc un processus essentiel pour l'organisme. La voie biosynthétique commence par des chaînes d'acides aminés dans le réticulum endoplasmique (RE). Elles sont modifiées, repliées, puis conditionnées dans des vésicules de transport au niveau des sites de sortie du RE (ERES), qui les acheminent vers le Golgi pour des modifications supplémentaires. De là, elles sont conditionnées dans des vésicules de transport post-Golgiennes afin d'acheminer les protéines entièrement repliées vers leur destination, soit à l'intérieur de la cellule, soit vers la membrane plasmique où elles restent. Elles peuvent aussi être sécrétées dans l'espace extracellulaire. Ainsi, une synthèse et un transport efficaces des protéines sont essentiels au maintien de l'homéostasie cellulaire.

Lorsque ce processus est perturbé, il peut entraîner de nombreuses maladies courantes et variées. Ce processus est hautement régulé afin de répondre rapidement aux besoins de la cellule et de l'organisme, par exemple en augmentant la sécrétion d'insuline en réponse au glucose ou en augmentant la sécrétion de collagène pendant la croissance postnatale, mais aussi pour garantir qu'aucune protéine mal fabriquée ne soit distribuée dans la cellule.

Lorsque ce processus ne fonctionne pas correctement, il peut être à l'origine de maladies telles que la fibrose, causée par une production excessive de protéines, ou l'ostéogenèse imparfaite, causée par une mutation dans l'une des protéines ERES.

Le groupe de recherche d'Alison Forrester étudie comment différents composés chimiques peuvent être utilisés pour modifier l'efficacité du processus de transport des protéines et comment cela affecte l'équilibre normal au sein de la cellule.

Un peu de biologie

Cet article offre une vue d'ensemble des sites de sortie du réticulum endoplasmique (ERES), sous-domaines spécialisés du RE où les protéines repliées sont sélectionnées et conditionnées dans des vésicules qui transportent les protéines naissantes lors de la première étape principale de leur voyage vers la sécrétion. La découverte des ERES n'est pas nouvelle, et les découvertes fondamentales sur le trafic des protéines et des lipides ont été récompensées par le prix Nobel en 2013. Cependant, les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de revisiter les hypothèses initiales et de faire progresser le domaine comme jamais auparavant. Cette renaissance a mis en lumière de nouvelles zones d’exploration passionnantes dans ce domaine, qui sont abordées dans cet article. Comment les ERES sont-ils réellement organisés ? Comment peuvent-ils adapter leur fonction à d'autres rôles physiologiques connus tels que l'autophagie et la formation de gouttelettes lipidiques ? Comment le processus de recrutement et de trafic des protéines peut-il être régulé pharmacologiquement ? C'est cette dernière question qui intéresse Alison Forrester.

Les dysfonctionnements du trafic protéique, notamment le mauvais repliement ou l'agrégation, le transport excessif ou réduit des protéines, et les réponses au stress liées à ces dysfonctionnements sont au cœur de nombreuses pathologies cellulaires. Celles-ci vont des maladies neurodégénératives (maladies d'Alzheimer ou de Parkinson), où l'accumulation de protéines toxiques perturbe la fonction neuronale et tue les cellules, au cancer, qui affecte la division, la migration et la survie des cellules. Elles incluent également les troubles du transport résultant de mutations dans la protéine-cargo, comme la mucoviscidose. Ces altérations entraînent une surcharge des systèmes de contrôle de la qualité (notamment le stress du RE et l'autophagie) et des pathologies graves, soulignant l'importance du transport des protéines pour la santé cellulaire.

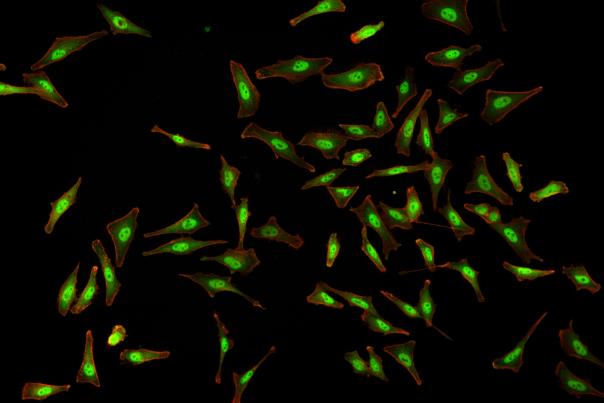

Des technologies de pointe

Dans l'article, publié dans Nature Reviews Molecular Cell Biology, les chercheurs proposent un cadre multidisciplinaire — s'appuyant sur les progrès récents de certaines technologies, notamment l'imagerie à haute ou super-résolution, la reconstitution synthétique et la modélisation — pour définir les principes qui régissent la fonction et la plasticité des ERES. À cet égard, l'Université de Namur est bien placée pour fournir les outils nécessaires à l'équipe du Dr Forrester.

La plateforme Morphologie et Imagerie (Morph-IM) – Microscopie optique

Cette plateforme abrite des microscopes de pointe que l'équipe utilise dans ces études. Les microscopes confocaux à débit moyen permettent de cribler des composés afin d'identifier leur effet sur la voie sécrétoire. L'imagerie 4D à grande vitesse utilisant le microscope à feuillets de lumière « en treillis » (‘lattice’ en anglais) permettra de suivre le mouvement 3D des protéines de transport à travers tout le volume cellulaire à des intervalles de 2 secondes, et l'imagerie de cellules vivantes à super-résolution permettra d'identifier les protéines impliquées dans un seul ERES à différents stades de la sortie du RE RE et pour différents types de transport.

Alison a obtenu un poste F.R.S.-FNRS en tant que Chercheuse Qualifiée (CQ) à l'Université de Namur, Département de biologie (URBC), et est devenue membre de l'Institut NARILIS en octobre 2022.

Alison Forrester | CV express

Alison Forrester a obtenu une licence en pharmacologie et un doctorat en toxicologie et dermatologie à l'Université de Newcastle, au Royaume-Uni. Intéressée par l'autophagie et la formation des maladies, elle a occupé un poste de post-doctorante dans le laboratoire de Carmine Settembre à l'Institut de génétique et de médecine Telethon (TIGEM) à Naples, en Italie, puis a rejoint le laboratoire de Ludger Johannes à l'Institut Curie à Paris, en France.

Depuis l'obtention de son doctorat, elle a développé son expertise dans les techniques d'imagerie avancées, notamment la microscopie confocale et la microscopie haute résolution, l'imagerie de cellules vivantes, en particulier la microscopie à feuillets de lumière « en treillis » (‘lattice’ en anglais), et la microscopie électronique.

Elle travaille dans un environnement hautement collaboratif et interdisciplinaire, combinant la biologie cellulaire, la biologie chimique, la microscopie avancée et l'analyse d'images pour mettre en place des projets de recherche fondamentale qui déboucheront sur des recherches translationnelles.

Alison Forrester est passionnée par la recherche créative et sans frontières, travaillant dans des environnements multidisciplinaires et collaboratifs. Elle aime également partager son enthousiasme pour la recherche au grand public grâce à des initiatives de sensibilisation et des collaborations, des séminaires et des conférences destinés à la communauté scientifique.

Alison Forrester organise une réunion mensuelle de la communauté des microscopistes, ouverte à tous les utilisateurs de microscopie optique de l'Université de Namur, ainsi qu'un certain nombre de conférences internationales prestigieuses, notamment le cours avancé FEBS-EMBO sur les membranes et leurs lipides et protéines dans la biogenèse des organites, qui se tiendra sur l'île grecque de Spetses en mai 2026.

Les études en biologie à l'UNamur

Le Département de biologie de l’UNamur vous offre une formation scientifique de pointe, moderne, diversifiée, et ouverte à l’international. Il propose des bacheliers ainsi que des masters à finalité approfondie ou spécialisée ainsi que des masters en enseignement de la biologie. Il est également possible de poursuivre votre formation par un doctorat dans l’une des unités de recherche.

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Dans les prochains mois, l’Université de Namur participera à une mission spatiale exceptionnelle à bord de la Station spatiale internationale (ISS), aux côtés de l’astronaute belge Raphaël Liégeois. Le projet BeBlob, porté par les chercheurs Boris Hespeels (Institut ILEE) et Anne-Catherine Heuskin (Institut NARILIS), vise à étudier les capacités de réparation de l’ADN d’un organisme fascinant : le blob (Physarum polycephalum).

Dans les valises de l’astronaute Raphaël Liégeois, se trouveront des passagers plutôt insolites : des échantillons de blob desséchés, dont certains préalablement irradiés par des rayons X à l’UNamur. Objectif des scientifiques namurois ? Observer comment cet organisme répond à l’environnement spatial et est capable de réparer son ADN en microgravité, et comparer ces résultats avec ceux obtenus lors d’une expérience similaire réalisée sur Terre. « Nous simulons, dans notre laboratoire, les stress que le blob pourrait subir dans l’espace, afin d’évaluer sa capacité de survie et de réparation », explique Anne-Catherine Heuskin, professeure au Département de physique.

Une préparation minutieuse et des tests rigoureux

En attendant le décollage de la fusée prévu courant de l’année 2027, les chercheurs de l’UNamur préparent déjà activement la mission. Depuis plusieurs mois, ils mènent une batterie de tests pour garantir la fiabilité de l’expérience : réaction à des variations de température, pannes électriques, transport vers le lieu de décollage en Floride, assemblage du mini-vaisseau qui abritera les échantillons, etc. « Chaque détail compte : même le choix des sachets qui protègent les échantillons de la lumière peut influencer les résultats », souligne Boris Hespeels.

Une fois dans l’ISS, Raphaël Liégeois procédera à la réhydratation des échantillons, à leur culture dans une cabine de la station et les placera enfin dans un congélateur à -80°C. « Cette manipulation, simple en apparence, devient complexe en apesanteur. Par ailleurs, nous devons aussi nous assurer de la stabilité de nos échantillons, peu importe le timing de l’expérience », poursuit Boris Hespeels. Au sein de l’ISS, Raphaël Liégeois va, en effet, devoir mener diverses expériences sélectionnées par le service public de la Politique scientifique fédérale (BELSPO). « Et l’ordre de leur réalisation n’est pas encore établi », précisent les deux chercheurs namurois.

Des retombées scientifiques et sociétales majeures

Les analyses post-mission permettront d’identifier les mécanismes de protection cellulaire en conditions extrêmes. Ces résultats pourraient inspirer le développement de molécules protectrices pour les astronautes ou les patients en radiothérapie. « L’espace reste un environnement hostile. Comprendre comment le vivant s’y adapte est essentiel pour préparer l’exploration future », rappelle Boris Hespeels.

Enfin, le projet BeBlob comporte aussi un volet pédagogique : des activités autour du blob seront proposées dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la recherche scientifique et à l’exploration spatiale. Un projet ambitieux est également à l’étude, afin de permettre à des élèves de 8 à 18 ans de travailler directement sur des échantillons ayant participé à la mission de Raphaël Liégeois à bord de l’ISS.

Qu'est-ce qu'un blob ?

Le blob (Physarum polycephalum) est un organisme unicellulaire hors norme. Ni animal, ni plante, ni champignon. Dépourvu de cerveau, il est pourtant capable d’apprendre, de mémoriser et de résoudre des problèmes complexes. Il peut se dessécher complètement et survivre dans des conditions extrêmes, ce qui en fait un modèle idéal pour étudier la résilience du vivant. Dans le cadre du projet BeBlob, les chercheurs de l’UNamur ont mis en évidence une capacité exceptionnelle de résistance aux rayonnements ionisants chez cet organisme, jusqu’à mille fois la dose de radiation léthale pour un être humain !

L’expertise de l’UNamur

L’Université de Namur s’impose comme un acteur clé dans l’étude du blob. Les chercheurs du LARN (Laboratoire d'Analyse par Réaction Nucléaire) et des Instituts ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) et NARILIS (Namur Research Institut for Life Sciences) mènent depuis plusieurs années des recherches sur la résistance aux radiations et la réparation de l’ADN. Le projet BeBlob s’appuie sur une expérience acquise lors de précédentes missions spatiales et sur une collaboration active avec l’ESA et BELSPO. Le projet BeBlob est l’une des trois expériences scientifiques belges sélectionnées parmi 29 projets, pour être réalisées lors de la mission de l’astronaute belge Raphaël Liégeois prévue en 2027. Cette compétence scientifique place l’UNamur au cœur des enjeux de la biologie spatiale et de la recherche fondamentale sur la vie en milieu extrême. Un projet qui s’inscrit dans la dynamique d’UNIVERSEH, l’alliance d’universités européennes ERASMUS+ qui vise à construire une « université européenne » axée sur le secteur spatial, et dont l’UNamur fait partie.

Cet article est tiré de la rubrique "Eurêka" du magazine Omalius #39 (Décembre 2025).

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

À l’UNamur, les parchemins sont bien plus qu’un objet de curiosité : ils sont au cœur d’une aventure scientifique interdisciplinaire. Partie des sciences historiques et de la conservation, la recherche a progressivement intégré les disciplines de la physique, la biologie, la chimie et l’archéologie. De cette convergence est née une activité de recherche en sciences du patrimoine, moteur de projets innovants, dont les travaux de doctorat de Marine Appart, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis. Cette recherche est aujourd’hui couronnée par une publication dans la prestigieuse revue Heritage Science (groupe d’éditions Nature).

Depuis plusieurs années, les sciences du patrimoine connaissent un essor particulièrement important. Profondément interdisciplinaire, ce champ de recherche vise à faire entrer en dialogue les sciences humaines et les sciences naturelles en vue d’améliorer la connaissance des objets patrimoniaux, qu’il s’agisse de parchemins, d’œuvres d’art ou d’artefacts découverts dans des fouilles.

Les parchemins témoignent de pratiques et savoir-faire ancestraux, malheureusement peu documentés. On ignore encore pourquoi exactement les documents juridiques ont été rédigés de préférence sur du parchemin de peau de mouton en Angleterre du XIIIe siècle jusqu’en 1925. Parmi les hypothèses avancées, le fait que la peau de mouton est plus blanche, donc plus belle, mais surtout que le document dont elle est le support était réputé infalsifiable en raison de la tendance de la peau de mouton à se délaminer (toute action mal intentionnée d’effacement du texte étant ainsi dévoilée). Cette propriété de délamination était exploitée car elle permettait la production de surfaces d’écriture de haute qualité. Elle servait en outre à la préparation de pièces de réparation solides utilisées pour combler les éventuelles déchirures qui apparaissaient lors du processus de fabrication du parchemin. Comprendre pourquoi la peau de mouton se délamine a un intérêt dans le cadre des techniques de préparation traditionnelles du parchemin, offrant des informations précieuses sur l'interaction entre la biologie animale, le travail des artisans et les besoins historiques.

La délamination, quesako ?

La délamination est le phénomène par lequel les couches internes de la peau se séparent le long de leur interface à la suite d’une contrainte mécanique. Le schéma (a) ci-dessous représente la structure de la peau, composée principalement de l’épiderme, du derme et de l’hypoderme. Le derme se subdivise en deux couches, le derme papillaire et le derme réticulaire, où l’on retrouve notamment les poils, les follicules pileux et les glandes sébacées.

Au cours du processus de fabrication du parchemin, une étape postérieure au chaulage consiste à gratter la peau pour éliminer les poils. Cette étape écrase les glandes sébacées en libérant des graisses et crée un vide à l’endroit où se trouvait le poil (schéma b).

L’étude a démontré que la délamination se produit au sein même du derme papillaire, dans cette zone structurellement fragilisée, plutôt qu'à la jonction papillaire-réticulaire comme on le supposait auparavant.

La particularité du processus de délamination de la peau de mouton est mise en évidence par la structure cutanée, différente chez le mouton par rapport à d'autres animaux (veau, chèvre) utilisés pour fabriquer du parchemin, car elle possède une teneur élevée en graisse associée à un grand nombre de follicules pileux principaux et secondaires. Dans l’étude, la présence des graisses a été attesté via la spectroscopie Raman.

La fabrication expérimentale de parchemins - on vous explique en vidéo !

Cette étude combine l'archéologie expérimentale et des techniques d'analyse avancées, notamment la microscopie électronique à balayage (MEB) et la spectroscopie micro-Raman, afin de caractériser le processus de délamination et l'adhérence des pièces de réparation sur du parchemin de peau de mouton produit expérimentalement. Elle bénéficie de l’expertise en archéométrie, biologie, chimie et physique des chercheurs impliqués.

Au-delà de ses implications visuelles et structurelles, la délamination a contribué à promouvoir l'utilisation de la peau de mouton pour les documents prestigieux, améliorant les propriétés de surface du parchemin. L'étude de l’interaction entre l'encre métallo-gallique et la peau de mouton délaminée (expériences de mouillage) a montré que la diffusion de l'encre et la qualité d'écriture sont améliorées, un résultat clé qui renseigne sur la manière dont la morphologie et la composition de la surface influencent les performances d'écriture.

Une équipe internationale et multidisciplinaire

A l’UNamur, c’est Marine Appart, doctorante en physique, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis (Département de Physique, Institut NISM), qui mène cette recherche multidisciplinaire sur l’archéométrie de la délamination et des réparations sur un parchemin en peau de mouton ».

Font aussi partie de l’équipe de l’UNamur :

- La Professeure Francesca Cecchet (experte en spectroscopie Raman), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

- Le Professeur Yves Poumay (spécialiste de la peau), Département de médecine, Institut NARILIS

- Le Dr Caroline Canon (spécialiste en histologie), Département de médecine

- Nicolas Gros (doctorant en sciences du patrimoine), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

Les autres experts internationaux

- Le Professeur Matthew Collins (expert mondial en archéologie biomoléculaire, Department of Archaeology, The McDonald Institute, University of Cambridge, Cambridge, UK)

- Jiří Vnouček (conservateur et expert en production du parchemin, Preservation Department, Royal Danish Library, Copenhagen, Denmark)

- Marc Fourneau (biologiste)

Historique de l’étude des parchemins à l’UNamur

Cette étude et l’article qui en découle ont été motivés par les expériences de délamination menées en 2023 par Jiří Vnoučeklors d’un symposium à Klosterneuburg, Autriche, auquel le Prof. Olivier Deparis a participé. Ce symposium était organisé par le Professeur Matthew Collins dans le cadre des projets ABC et ERC Beast2Craft (B2C).

Mais tout a commencé en 2014, lorsque le projet Pergamenum21, consacré à l’étude transdisciplinaire des parchemins voit le jour. Pergamenum21 est un projet du programme Namur Transdisciplinary Research Impulse (NaTRIP) de l'Université de Namur. Le projet a reçu une subvention supplémentaire en 2016 du Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin (FRB).

Les projets et évènements s’enchainent, dont :

- Mai 2014 : un séminaire transdisciplinaire sur le parchemin, les techniques scientifiques utilisées pour la caractérisation de ce matériau et les questions historiques à la Bibliothèque Mauretus Plantin (BUMP)

- Mai 2017 : « Autopsie d’un scriptorium : les parchemins d’Orval à l’épreuve de la bio-archéologie », une recherche transdisciplinaire cofinancée par l’Université de Namur et le Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Avril 2019 : une publication dans Scientific Reports, groupe Nature - prix Jean-Jacques Comhaire : découverte d’une technique innovante qui repose sur la mesure de la lumière diffusée par des parchemins anciens. Celle-ci permet en effet de caractériser, de manière non-invasive, la nature des peaux utilisées au Moyen Âge pour fabriquer les parchemins

- Septembre 2020 : un atelier résidentiel de fabrication de parchemins à partir de peaux animales au Domaine d’Haugimont – une 1ère en Belgique

- Juillet 2022 : un nouveau projet portant sur les reliures en parchemin pour l’atelier de restauration de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (BUMP) grâce au Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Septembre 2024 : un colloque-atelier résidentiel au domaine d'Haugimont sur le thème de la physicochimie du parchemin et des encres selon des approches expérimentales et historiques

Dans l'ensemble, les travaux de Marine Appart et ses collègues clarifient les facteurs structurels et matériels qui rendent le parchemin de peau de mouton susceptible à la délamination et offrent de nouvelles perspectives sur les propriétés de surface de ce matériau d'écriture ancien. L’UNamur s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de la recherche sur les parchemins.

Le Professeur Olivier Deparis, ainsi que plusieurs des chercheurs impliqués dans cette recherche, travaillent également sur le projet ARC PHOENIX. Ce projet vise à renouveler la compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle est exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux. Cette étude conjointe permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

Des plantes contre la stéatose du foie, un projet HEPATANT !

Des plantes contre la stéatose du foie, un projet HEPATANT !

À l’UNamur, la recherche ne reste pas confinée aux laboratoires. De la physique aux sciences politiques, en passant par la robotique, la biodiversité, le droit, l’IA et la santé, les chercheurs collaborent chaque jour avec de nombreux acteurs de la société. Objectif ? Transformer les idées en solutions concrètes pour répondre aux enjeux actuels.

Focus #1 | Le projet HEPATANT

HEPATANT, c’est un projet du Pôle de compétitivité Wagralim porté et coordonné par les Laboratoires ORTIS, une entreprise pionnière dans le domaine de la phytosanté (compléments alimentaires à base de plantes) depuis 60 ans. Il vise à trouver un traitement naturel contre la stéatose du foie. Un projet auquel participent plusieurs partenaires, dont le Professeur Thierry Arnould (UNamur, URBC-Narilis).

Notre métabolisme conduit à accumuler ou synthétiser naturellement des graisses. Certaines cellules sont faites pour cela : ce sont les adipocytes. Le but principal est de pouvoir mobiliser la graisse et libérer des acides gras « en cas de besoin ». Le problème, c’est que s’il y a un excès en nutriments, certaines cellules de l’organisme, dont ce n’est pas le rôle, peuvent également accumuler des graisses dans des tissus comme le foie, le cœur ou les muscles, ce qui peut causer des soucis de santé. C’est ce qu’on appelle la « lipotoxicité ».

La maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD) est une accumulation de graisses dans le foie, liée à des dérégulations du métabolisme liée au syndrome métabolique, à l’obésité, au diabète ou encore à un excès d'alcool. Initialement, elle est souvent asymptomatique mais elle peut évoluer vers une inflammation, une fibrose, une cirrhose, voire un cancer du foie. Elle est cependant réversible à son stade primaire (stéatose). Son traitement repose sur la perte de poids, une alimentation saine (réduction sucres/graisses) et l'exercice physique, car à l’heure actuel, peu de médicaments spécifiques ont été approuvés par la FDA (Food and Drug Administration). Souvent, des compléments alimentaires - à base de végétaux réputés utiles - sont utilisés pour pallier ce type d’affection mais il existe peu ou pas de résultats scientifiques et mécanistiques sur les effets réels de ces produits.

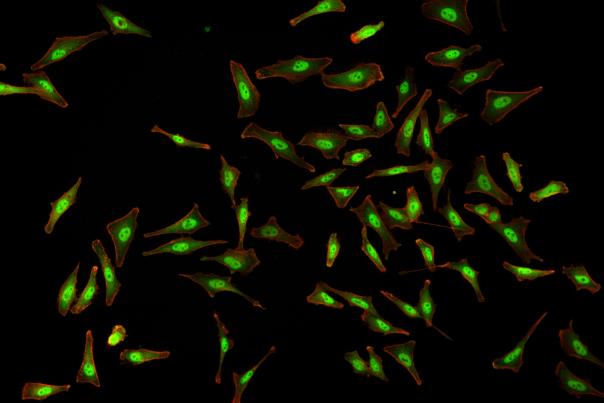

Si l’efficacité d’un complément alimentaire ou d’une combinaison de compléments pouvait être démontrée, on pourrait alors intervenir au stade primaire de l’affection et sans doute prévenir ce trouble hépatique et donc empêcher, ou du moins en ralentir, l’évolution vers des stades avancés, voire irréversibles. C’est donc le pari de ce projet, dans lequel le professeur Thierry Arnould, a été choisi pour son expertise dans le métabolisme lipidique. Le Professeur Arnould et la chercheuse post-doctorante Célia Thomas testent in vitro des extraits de végétaux (parmi ceux-ci, le houblon) sur des cellules gorgées de graisses afin de rechercher les effets qui augmentent ou diminuent l’accumulation lipidique.

L’originalité et la faisabilité du projet tiennent de l’alliance d’experts scientifiques reconnus internationalement pour leurs compétences en sciences biomédicales et pharmaceutiques, et en sciences technologiques et agronomiques avec des industriels de renoms dans leur domaine d’expertise lié au besoin du projet.

Outre son objectif principal de créer une formulation efficace contre la stéatose hépatique en associant les meilleures plantes ou substances végétales, ce projet vise aussi à générer des leviers de croissances économiques, à créer et pérenniser des emplois en Wallonie et contribue également à la notoriété internationale des universités wallonnes partenaires : UCLouvain et UNamur.

Les partenaires du projet HEPATANT

- Prof. Thierry Arnould – UNamur, URBC, Narilis | Expertise : Le laboratoire URBC-NARILIS a une longue expertise et expérience de la différenciation cellulaire, du métabolisme et du métabolisme lipidique dans l’obésité et les cellules adipeuses. Il a également une excellente expertise dans le domaine des hépatocytes et de la différenciation hépatogénique à partir de précurseurs et cellules souches (collaboration avec la Professeure P. Renard, UNamur, URBC-NARILIS).

- Prof. Isabelle Leclercq - UCLouvain (IREC/GAEN) | Expertise : Pathogénèse de maladies hépatiques dans des modèles in vivo.

- Remi Desmet – UCLouvain (Fermes universitaires de Louvain - FERM) | Expertise : Recherches agronomiques - En tant que plateforme technologique de l’UCLouvain, les FERM travaillent avec des agriculteurs et partenaires afin de soutenir la transition des modèles agricoles vers plus de durabilité.

- Alexandre Dumont de Chassart - Yakima Chief Hops | Expertise : Production de houblon et produits dérivés.

- Caroline Devillers – Bel go Bio | Expertise : Coopérative Agricole

Les Pôles de compétitivité de la Région wallonne

Depuis leur création en 2006, les pôles de compétitivité rassemblent entreprises, centres de recherche agréés et universités autour de projets collaboratifs ambitieux. Soutenus et financés par la Région wallonne pour stimuler l'innovation et la croissance économique, les projets de Pôles de compétitivité sont organisés autour de 6 filières stratégiques : biotechnologie (BioWin), aérospatial (SkyWin Wallonie), logistique (Logistics in Wallonia), chimie verte (GreenWin), génie mécanique (Mecatech), transition du système alimentaire (Wagralim).

Les projets visent à développer des produits, services ou procédés innovants, créant de l'emploi et renforçant la compétitivité internationale. L’UNamur y est fortement impliquée.

Wagralim, le Pôle agroalimentaire wallon, est composé de plus de 300 membres pour stimuler l’innovation et la collaboration au sein de l’écosystème alimentaire et accompagner les acteurs dans leur développement responsable et leur transition durable.

De la recherche fondamentale à la recherche appliquée, l’UNamur démontre chaque jour que la recherche est un moteur de transformation. Grâce à l’engagement de ses chercheurs, au soutien de ses partenaires de tous horizons, aux bailleurs de fonds, aux partenaires industriels et à un solide écosystème de valorisation, l’UNamur participe activement à façonner une société ouverte sur le monde, plus innovante, plus responsable et plus durable.

Pour aller plus loin

Cet article complète notre publication "Recherche et innovation : des atouts majeurs pour le secteur de l’industrie" extraite de la rubrique Enjeux du magazine Omalius #39 (décembre 2025).

Un cadre multidisciplinaire pour le trafic des protéines : aborder les questions sans réponse

Un cadre multidisciplinaire pour le trafic des protéines : aborder les questions sans réponse

Alison Forrester est Chercheuse Qualifiée (CQ) du F.R.S.-FNRS. Ses recherches portent sur l'étude de composés susceptibles de modifier l'efficacité des processus de production des protéines à l'intérieur de nos cellules et d'ouvrir ainsi de nouvelles voies thérapeutiques. En collaboration avec un groupe de chercheurs internationaux de premier plan, elle a publié un article présentant une feuille de route dans la prestigieuse revue Nature Reviews Molecular Cell Biology.

Alison Forrester est également membre de la Faculté des sciences, Département de biologie (URBC), membre de l'Institut de recherche NARILIS, chercheuse au Namur Research College (NARC) et Investigatrice du WEL Research Institute.

L'importance du transport des protéines dans la santé cellulaire

Le corps des mammifères est composé de protéines, de lipides et d'eau, les protéines représentant 42 % de la masse sèche totale du corps humain. La synthèse des protéines est donc un processus essentiel pour l'organisme. La voie biosynthétique commence par des chaînes d'acides aminés dans le réticulum endoplasmique (RE). Elles sont modifiées, repliées, puis conditionnées dans des vésicules de transport au niveau des sites de sortie du RE (ERES), qui les acheminent vers le Golgi pour des modifications supplémentaires. De là, elles sont conditionnées dans des vésicules de transport post-Golgiennes afin d'acheminer les protéines entièrement repliées vers leur destination, soit à l'intérieur de la cellule, soit vers la membrane plasmique où elles restent. Elles peuvent aussi être sécrétées dans l'espace extracellulaire. Ainsi, une synthèse et un transport efficaces des protéines sont essentiels au maintien de l'homéostasie cellulaire.

Lorsque ce processus est perturbé, il peut entraîner de nombreuses maladies courantes et variées. Ce processus est hautement régulé afin de répondre rapidement aux besoins de la cellule et de l'organisme, par exemple en augmentant la sécrétion d'insuline en réponse au glucose ou en augmentant la sécrétion de collagène pendant la croissance postnatale, mais aussi pour garantir qu'aucune protéine mal fabriquée ne soit distribuée dans la cellule.

Lorsque ce processus ne fonctionne pas correctement, il peut être à l'origine de maladies telles que la fibrose, causée par une production excessive de protéines, ou l'ostéogenèse imparfaite, causée par une mutation dans l'une des protéines ERES.

Le groupe de recherche d'Alison Forrester étudie comment différents composés chimiques peuvent être utilisés pour modifier l'efficacité du processus de transport des protéines et comment cela affecte l'équilibre normal au sein de la cellule.

Un peu de biologie

Cet article offre une vue d'ensemble des sites de sortie du réticulum endoplasmique (ERES), sous-domaines spécialisés du RE où les protéines repliées sont sélectionnées et conditionnées dans des vésicules qui transportent les protéines naissantes lors de la première étape principale de leur voyage vers la sécrétion. La découverte des ERES n'est pas nouvelle, et les découvertes fondamentales sur le trafic des protéines et des lipides ont été récompensées par le prix Nobel en 2013. Cependant, les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de revisiter les hypothèses initiales et de faire progresser le domaine comme jamais auparavant. Cette renaissance a mis en lumière de nouvelles zones d’exploration passionnantes dans ce domaine, qui sont abordées dans cet article. Comment les ERES sont-ils réellement organisés ? Comment peuvent-ils adapter leur fonction à d'autres rôles physiologiques connus tels que l'autophagie et la formation de gouttelettes lipidiques ? Comment le processus de recrutement et de trafic des protéines peut-il être régulé pharmacologiquement ? C'est cette dernière question qui intéresse Alison Forrester.

Les dysfonctionnements du trafic protéique, notamment le mauvais repliement ou l'agrégation, le transport excessif ou réduit des protéines, et les réponses au stress liées à ces dysfonctionnements sont au cœur de nombreuses pathologies cellulaires. Celles-ci vont des maladies neurodégénératives (maladies d'Alzheimer ou de Parkinson), où l'accumulation de protéines toxiques perturbe la fonction neuronale et tue les cellules, au cancer, qui affecte la division, la migration et la survie des cellules. Elles incluent également les troubles du transport résultant de mutations dans la protéine-cargo, comme la mucoviscidose. Ces altérations entraînent une surcharge des systèmes de contrôle de la qualité (notamment le stress du RE et l'autophagie) et des pathologies graves, soulignant l'importance du transport des protéines pour la santé cellulaire.

Des technologies de pointe

Dans l'article, publié dans Nature Reviews Molecular Cell Biology, les chercheurs proposent un cadre multidisciplinaire — s'appuyant sur les progrès récents de certaines technologies, notamment l'imagerie à haute ou super-résolution, la reconstitution synthétique et la modélisation — pour définir les principes qui régissent la fonction et la plasticité des ERES. À cet égard, l'Université de Namur est bien placée pour fournir les outils nécessaires à l'équipe du Dr Forrester.

La plateforme Morphologie et Imagerie (Morph-IM) – Microscopie optique

Cette plateforme abrite des microscopes de pointe que l'équipe utilise dans ces études. Les microscopes confocaux à débit moyen permettent de cribler des composés afin d'identifier leur effet sur la voie sécrétoire. L'imagerie 4D à grande vitesse utilisant le microscope à feuillets de lumière « en treillis » (‘lattice’ en anglais) permettra de suivre le mouvement 3D des protéines de transport à travers tout le volume cellulaire à des intervalles de 2 secondes, et l'imagerie de cellules vivantes à super-résolution permettra d'identifier les protéines impliquées dans un seul ERES à différents stades de la sortie du RE RE et pour différents types de transport.

Alison a obtenu un poste F.R.S.-FNRS en tant que Chercheuse Qualifiée (CQ) à l'Université de Namur, Département de biologie (URBC), et est devenue membre de l'Institut NARILIS en octobre 2022.

Alison Forrester | CV express

Alison Forrester a obtenu une licence en pharmacologie et un doctorat en toxicologie et dermatologie à l'Université de Newcastle, au Royaume-Uni. Intéressée par l'autophagie et la formation des maladies, elle a occupé un poste de post-doctorante dans le laboratoire de Carmine Settembre à l'Institut de génétique et de médecine Telethon (TIGEM) à Naples, en Italie, puis a rejoint le laboratoire de Ludger Johannes à l'Institut Curie à Paris, en France.

Depuis l'obtention de son doctorat, elle a développé son expertise dans les techniques d'imagerie avancées, notamment la microscopie confocale et la microscopie haute résolution, l'imagerie de cellules vivantes, en particulier la microscopie à feuillets de lumière « en treillis » (‘lattice’ en anglais), et la microscopie électronique.

Elle travaille dans un environnement hautement collaboratif et interdisciplinaire, combinant la biologie cellulaire, la biologie chimique, la microscopie avancée et l'analyse d'images pour mettre en place des projets de recherche fondamentale qui déboucheront sur des recherches translationnelles.

Alison Forrester est passionnée par la recherche créative et sans frontières, travaillant dans des environnements multidisciplinaires et collaboratifs. Elle aime également partager son enthousiasme pour la recherche au grand public grâce à des initiatives de sensibilisation et des collaborations, des séminaires et des conférences destinés à la communauté scientifique.

Alison Forrester organise une réunion mensuelle de la communauté des microscopistes, ouverte à tous les utilisateurs de microscopie optique de l'Université de Namur, ainsi qu'un certain nombre de conférences internationales prestigieuses, notamment le cours avancé FEBS-EMBO sur les membranes et leurs lipides et protéines dans la biogenèse des organites, qui se tiendra sur l'île grecque de Spetses en mai 2026.

Les études en biologie à l'UNamur

Le Département de biologie de l’UNamur vous offre une formation scientifique de pointe, moderne, diversifiée, et ouverte à l’international. Il propose des bacheliers ainsi que des masters à finalité approfondie ou spécialisée ainsi que des masters en enseignement de la biologie. Il est également possible de poursuivre votre formation par un doctorat dans l’une des unités de recherche.

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Dans les prochains mois, l’Université de Namur participera à une mission spatiale exceptionnelle à bord de la Station spatiale internationale (ISS), aux côtés de l’astronaute belge Raphaël Liégeois. Le projet BeBlob, porté par les chercheurs Boris Hespeels (Institut ILEE) et Anne-Catherine Heuskin (Institut NARILIS), vise à étudier les capacités de réparation de l’ADN d’un organisme fascinant : le blob (Physarum polycephalum).

Dans les valises de l’astronaute Raphaël Liégeois, se trouveront des passagers plutôt insolites : des échantillons de blob desséchés, dont certains préalablement irradiés par des rayons X à l’UNamur. Objectif des scientifiques namurois ? Observer comment cet organisme répond à l’environnement spatial et est capable de réparer son ADN en microgravité, et comparer ces résultats avec ceux obtenus lors d’une expérience similaire réalisée sur Terre. « Nous simulons, dans notre laboratoire, les stress que le blob pourrait subir dans l’espace, afin d’évaluer sa capacité de survie et de réparation », explique Anne-Catherine Heuskin, professeure au Département de physique.

Une préparation minutieuse et des tests rigoureux

En attendant le décollage de la fusée prévu courant de l’année 2027, les chercheurs de l’UNamur préparent déjà activement la mission. Depuis plusieurs mois, ils mènent une batterie de tests pour garantir la fiabilité de l’expérience : réaction à des variations de température, pannes électriques, transport vers le lieu de décollage en Floride, assemblage du mini-vaisseau qui abritera les échantillons, etc. « Chaque détail compte : même le choix des sachets qui protègent les échantillons de la lumière peut influencer les résultats », souligne Boris Hespeels.

Une fois dans l’ISS, Raphaël Liégeois procédera à la réhydratation des échantillons, à leur culture dans une cabine de la station et les placera enfin dans un congélateur à -80°C. « Cette manipulation, simple en apparence, devient complexe en apesanteur. Par ailleurs, nous devons aussi nous assurer de la stabilité de nos échantillons, peu importe le timing de l’expérience », poursuit Boris Hespeels. Au sein de l’ISS, Raphaël Liégeois va, en effet, devoir mener diverses expériences sélectionnées par le service public de la Politique scientifique fédérale (BELSPO). « Et l’ordre de leur réalisation n’est pas encore établi », précisent les deux chercheurs namurois.

Des retombées scientifiques et sociétales majeures

Les analyses post-mission permettront d’identifier les mécanismes de protection cellulaire en conditions extrêmes. Ces résultats pourraient inspirer le développement de molécules protectrices pour les astronautes ou les patients en radiothérapie. « L’espace reste un environnement hostile. Comprendre comment le vivant s’y adapte est essentiel pour préparer l’exploration future », rappelle Boris Hespeels.

Enfin, le projet BeBlob comporte aussi un volet pédagogique : des activités autour du blob seront proposées dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la recherche scientifique et à l’exploration spatiale. Un projet ambitieux est également à l’étude, afin de permettre à des élèves de 8 à 18 ans de travailler directement sur des échantillons ayant participé à la mission de Raphaël Liégeois à bord de l’ISS.

Qu'est-ce qu'un blob ?

Le blob (Physarum polycephalum) est un organisme unicellulaire hors norme. Ni animal, ni plante, ni champignon. Dépourvu de cerveau, il est pourtant capable d’apprendre, de mémoriser et de résoudre des problèmes complexes. Il peut se dessécher complètement et survivre dans des conditions extrêmes, ce qui en fait un modèle idéal pour étudier la résilience du vivant. Dans le cadre du projet BeBlob, les chercheurs de l’UNamur ont mis en évidence une capacité exceptionnelle de résistance aux rayonnements ionisants chez cet organisme, jusqu’à mille fois la dose de radiation léthale pour un être humain !

L’expertise de l’UNamur

L’Université de Namur s’impose comme un acteur clé dans l’étude du blob. Les chercheurs du LARN (Laboratoire d'Analyse par Réaction Nucléaire) et des Instituts ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) et NARILIS (Namur Research Institut for Life Sciences) mènent depuis plusieurs années des recherches sur la résistance aux radiations et la réparation de l’ADN. Le projet BeBlob s’appuie sur une expérience acquise lors de précédentes missions spatiales et sur une collaboration active avec l’ESA et BELSPO. Le projet BeBlob est l’une des trois expériences scientifiques belges sélectionnées parmi 29 projets, pour être réalisées lors de la mission de l’astronaute belge Raphaël Liégeois prévue en 2027. Cette compétence scientifique place l’UNamur au cœur des enjeux de la biologie spatiale et de la recherche fondamentale sur la vie en milieu extrême. Un projet qui s’inscrit dans la dynamique d’UNIVERSEH, l’alliance d’universités européennes ERASMUS+ qui vise à construire une « université européenne » axée sur le secteur spatial, et dont l’UNamur fait partie.

Cet article est tiré de la rubrique "Eurêka" du magazine Omalius #39 (Décembre 2025).

Événements

Conférence IBAF 2026

Seize ans après avoir accueilli l’édition 2010, l’UNamur est heureuse de renouer avec cette tradition scientifique et d’accueillir la 11e édition des Rencontres Ion Beam Applications Francophones (IBAF). L’organisation de cette édition sera portée par les scientifiques du Département de physique de l’UNamur actifs dans le domaine de la science des matériaux, de la biophysique et des applications interdisciplinaires des faisceaux d’ions.

Les Rencontres IBAF sont organisées depuis 2003, avec une périodicité de 2 ans depuis 2008, par la Division Faisceaux d’Ions de la Société Française du Vide (SFV), doyenne des sociétés nationales du vide dans le monde qui a célébré en 2025 son 80e anniversaire.

Comme lors des éditions précédentes, IBAF 2026 proposera un programme riche et varié avec des conférences invitées, des communications orales et posters et des sessions techniques. Le tout agrémenté d’une présence industrielle pour favoriser les échanges entre recherche et innovation.

La conférence couvrira un large éventail de thématiques, allant des instruments et techniques de faisceaux d’ions, à la physique des interactions ions-matière, en passant par l’analyse et la modification de matériaux, les applications aux sciences de la vie, aux sciences de la terre et de l’environnement, ainsi qu’aux sciences du patrimoine.

Ce contenu est en cours de migration. Retrouvez toutes les informations utiles sur le site web externe de l'Institut Narilis.