L’institut NISM fédère les activités de recherche des départements de chimie et de physique de l’Université de Namur. Les recherches au sein de l'institut NISM s’articulent autour de divers sujets de recherche en chimie organique, chimie-physique, chimie des (nano)-matériaux, sciences des surfaces, optique et photonique, physique du solide, tant d'un point de vue théorique qu’expérimental.

Les chercheurs et chercheuses de l’institut ont une expertise reconnue dans le domaine de la synthèse et de la fonctionnalisation de systèmes moléculaires et de matériaux innovants, de 0 à 3 dimensions. Ils et elles développent des outils de modélisation analytique et numérique pour la conception rationnelle de molécules et (nano)-matériaux ayant des architectures spécifiques qui confèrent des propriétés finales fonctionnelles.

Ils s’appuient d’un parc technologique de techniques expérimentales avancées pour l'étude des propriétés, chimiques et physiques, de ces systèmes à l’échelle micro- et nanométrique. Les recherches menées au sein de l’institut s’inscrivent dans le domaine de la recherche tant fondamentale, visant à la compréhension et la prédiction des propriétés de la matière structurée, qu’appliquée, ayant pour objectif le développement de matériaux et dispositifs fonctionnels.

Les axes de recherche de NISM sont actuellement regroupés en quatre pôles, dont les périmètres sont flexibles, à l’image de la transdisciplinarité des thématiques de recherche et de la dynamique collaborative entre pôles.

Chaque pôle est représenté par un(e) scientifique définitif(ve) et un(e) scientifique non-définitif(ve) qui, ensemble aux président(e) et vice-président(e) de l’institut, forment le bureau de l’institut.

Les pôles de recherche de NISM

À la une

Actualités

Produire de l’hydrogène « vert » à partir de l’eau de la Meuse ? C’est désormais possible !

Produire de l’hydrogène « vert » à partir de l’eau de la Meuse ? C’est désormais possible !

À l’UNamur, la recherche ne reste pas confinée aux laboratoires. De la physique aux sciences politiques, en passant par la robotique, la biodiversité, le droit, l’IA et la santé, les chercheurs collaborent chaque jour avec de nombreux acteurs de la société. Objectif ? Transformer les idées en solutions concrètes pour répondre aux enjeux actuels.

Focus #2 | Et si nos rivières devenaient une source d’énergie propre pour l’avenir ?

Une équipe internationale de chercheurs en chimie, menée notamment par le Dr. Laroussi Chaabane et le Prof. Bao-Lian Su, vient de démontrer qu’il est possible de produire de l’hydrogène « vert » en utilisant de l’eau naturelle et la lumière du soleil. Ces résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue Chemical Engineering Journal.

Quand la lumière du soleil devient une source d’énergie propre

Face au changement climatique, à la pollution et aux pénuries énergétiques, la recherche d’alternatives aux combustibles fossiles est devenue une priorité mondiale pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Parmi les solutions envisagées, l’hydrogène vert apparaît comme un vecteur énergétique particulièrement prometteur : il possède une densité énergétique élevée et peut être produit sans émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, la majorité de l’hydrogène mondial (environ 87 millions de tonnes produites en 2020) est obtenue par des procédés électrochimiques coûteux et polluants, principalement utilisés par l’industrie chimique ou les piles à combustible. D’où l’intérêt majeur de méthodes plus durables.

La photocatalyse de l’eau : le « Saint Graal » de la chimie

Produire de l’hydrogène et de l’oxygène directement à partir de l’eau grâce à la lumière un procédé, appelé photocatalyse de l’eau, est souvent qualifié de « Saint Graal de la chimie » tant il est complexe à maîtriser. Au sein de l’Université de Namur, les chercheurs du Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques (CMI), rattaché à l’Unité de Chimie des Nanomatériaux (UCNANO) et à l’Institut de recherche Namur Institute of Structured Matter (NISM), ont franchi une étape décisive. Ils ont démontré qu’il est possible d’utiliser de l’eau naturelle, et non plus uniquement de l’eau ultrapure, pour produire de l’hydrogène vert sous l’action de la lumière solaire.

Le cœur du procédé repose sur un photocatalyseur innovant, jouant le rôle de véritables « ciseaux chimiques » capables de scinder la molécule d’eau en hydrogène et en oxygène un domaine dans lequel le laboratoire CMI dispose d’une expertise reconnue.

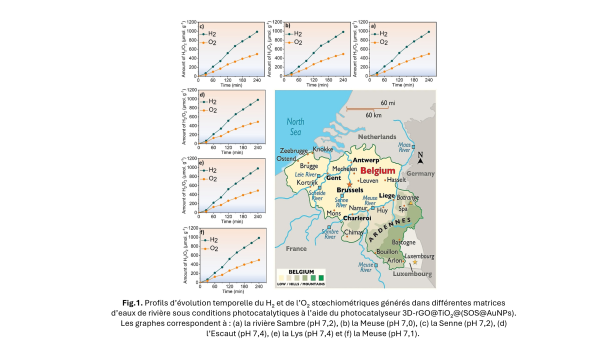

Un photocatalyseur 3D à base de graphène et d’or

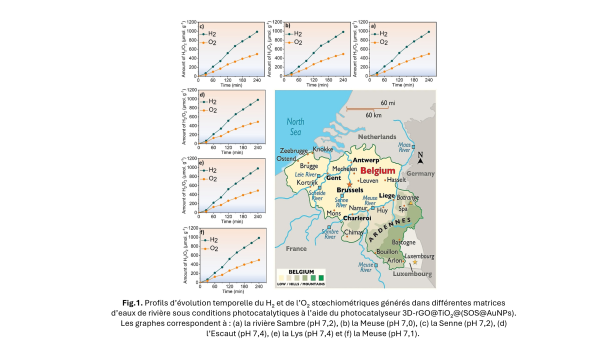

Le nouveau matériau développé est un photocatalyseur tridimensionnel (3D) à base d’oxide de titane, de graphène et de nanoparticules d’or. Cette architecture en 3D permet une meilleure absorption de la lumière et une génération plus efficace d’électrons libres, indispensables pour déclencher la réaction de dissociation de l’eau. L’un des principaux défis réside dans l’utilisation d’eau naturelle, qui contient des minéraux, des sels et des composés organiques susceptibles de perturber le processus. Pour relever ce défi, les chercheurs ont testé leur dispositif avec des eaux de plusieurs rivières belges : la Meuse, la Sambre, l’Escaut et l’Yser.

Un résultat remarquable et une première en Belgique !

Les performances obtenues sont quasi équivalentes à celles mesurées avec de l’eau pure.

Une première en Belgique, ouvrant des perspectives concrètes pour la valorisation durable des ressources naturelles locales !

L'article complet “Synergistic four physical phenomena in a 3D photocatalyst for unprecedented overall water splitting” est disponible en open access.

Une reconnaissance internationale

Cette avancée scientifique a également valu au Dr. Laroussi Chaabane le prix du meilleur poster lors de la 4th International Colloids Conference (San Sebastián, Espagne, juillet 2025), soulignant l’impact et l’originalité de ces travaux.

Une équipe de recherche internationale

- Université de Namur, Faculté des sciences, UCNANO, Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques (CMI) et Namur Institute of Structured Matter (NISM), Belgique | Promoteur (PI) | Professeur Bao Lian SU ; Chercheur post-doctorant | Docteur Laroussi Chaabane

- Institut de chimie organique, Centre de phytochimie, Académie des sciences, Bulgarie

- Département de chimie organique (MSc), Loyola Academy, Inde

- Université libre de Bruxelles (ULB) et Flanders Make, Département de physique appliquée et photonique, Brussels Photonics, Belgique

- Université du Québec à Montréal (UQAM), Département de chimie, Montréal, Québec, Canada

- Institut National de la Recherche Scientifique - Centre Énergie Matériaux Télécommunications (INRS-EMT), Varennes, Québec, Canada

- Université technologique de Wuhan, Laboratoire national de recherche en technologies avancées pour la synthèse et le traitement des matériaux, Chine

Et après ?

À ce stade, l’étude constitue une preuve de concept démontrant la faisabilité du procédé. Elle illustre l’excellence de la recherche en génie chimique et nanomatériaux à l’UNamur, ainsi que son potentiel pour des applications énergétiques durables. Une nouvelle étude est en cours afin d’évaluer les performances du procédé avec de l’eau de mer, une étape clé vers une production d’hydrogène vert à très grande échelle.

Des équipements de pointe

Les analyses réalisées ont notamment été possible grâce aux équipements des plateformes technologique Caractérisation Physico-Chimique (PC²), microscopie électronique et Synthèse, Irradiation et Analyse de Matériaux (SIAM) de l’UNamur. Les plateformes technologiques de l’UNamur abritent des équipements de pointe et sont accessibles à la communauté scientifique ainsi qu'aux industries et entreprises.

Les auteurs remercient le Service Public de Wallonie (SPW) pour son engagement constant en faveur de la recherche scientifique et de l’innovation en Wallonie, permettant à l’UNamur de développer des solutions technologiques à fort impact sociétal et environnemental.

De la recherche fondamentale à la recherche appliquée, l’UNamur démontre chaque jour que la recherche est un moteur de transformation. Grâce à l’engagement de ses chercheurs, au soutien de ses partenaires de tous horizons, aux bailleurs de fonds, aux partenaires industriels et à un solide écosystème de valorisation, l’UNamur participe activement à façonner une société ouverte sur le monde, plus innovante, plus responsable et plus durable.

Pour aller plus loin

Cet article complète notre publication "Recherche et innovation : des atouts majeurs pour le secteur de l’industrie" extraite de la rubrique Enjeux du magazine Omalius #39 (décembre 2025).

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

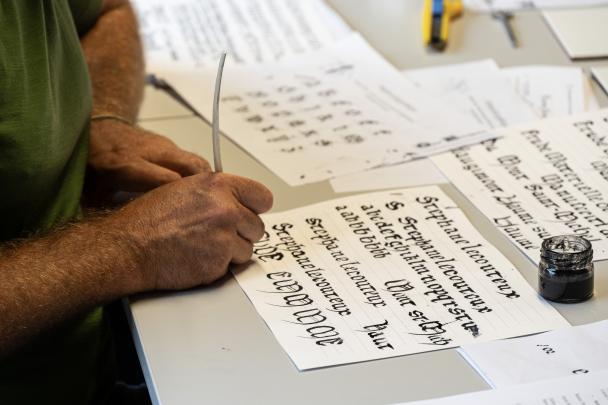

À l’UNamur, les parchemins sont bien plus qu’un objet de curiosité : ils sont au cœur d’une aventure scientifique interdisciplinaire. Partie des sciences historiques et de la conservation, la recherche a progressivement intégré les disciplines de la physique, la biologie, la chimie et l’archéologie. De cette convergence est née une activité de recherche en sciences du patrimoine, moteur de projets innovants, dont les travaux de doctorat de Marine Appart, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis. Cette recherche est aujourd’hui couronnée par une publication dans la prestigieuse revue Heritage Science (groupe d’éditions Nature).

Depuis plusieurs années, les sciences du patrimoine connaissent un essor particulièrement important. Profondément interdisciplinaire, ce champ de recherche vise à faire entrer en dialogue les sciences humaines et les sciences naturelles en vue d’améliorer la connaissance des objets patrimoniaux, qu’il s’agisse de parchemins, d’œuvres d’art ou d’artefacts découverts dans des fouilles.

Les parchemins témoignent de pratiques et savoir-faire ancestraux, malheureusement peu documentés. On ignore encore pourquoi exactement les documents juridiques ont été rédigés de préférence sur du parchemin de peau de mouton en Angleterre du XIIIe siècle jusqu’en 1925. Parmi les hypothèses avancées, le fait que la peau de mouton est plus blanche, donc plus belle, mais surtout que le document dont elle est le support était réputé infalsifiable en raison de la tendance de la peau de mouton à se délaminer (toute action mal intentionnée d’effacement du texte étant ainsi dévoilée). Cette propriété de délamination était exploitée car elle permettait la production de surfaces d’écriture de haute qualité. Elle servait en outre à la préparation de pièces de réparation solides utilisées pour combler les éventuelles déchirures qui apparaissaient lors du processus de fabrication du parchemin. Comprendre pourquoi la peau de mouton se délamine a un intérêt dans le cadre des techniques de préparation traditionnelles du parchemin, offrant des informations précieuses sur l'interaction entre la biologie animale, le travail des artisans et les besoins historiques.

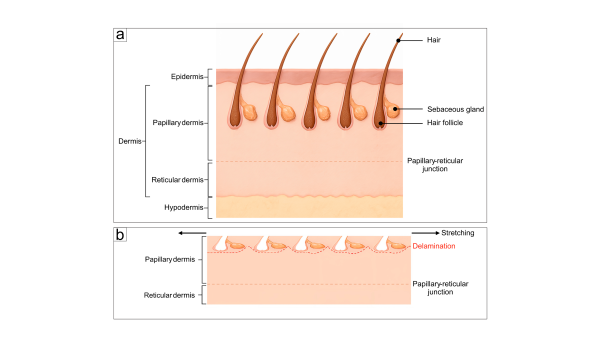

La délamination, quesako ?

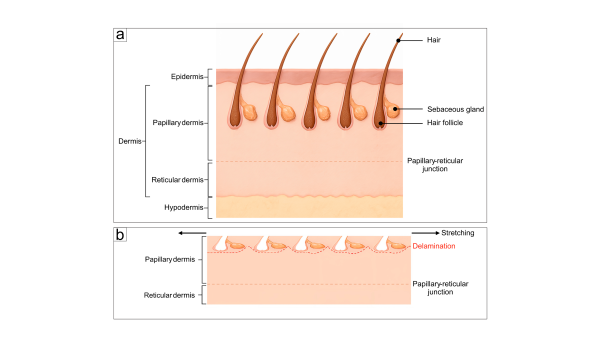

La délamination est le phénomène par lequel les couches internes de la peau se séparent le long de leur interface à la suite d’une contrainte mécanique. Le schéma (a) ci-dessous représente la structure de la peau, composée principalement de l’épiderme, du derme et de l’hypoderme. Le derme se subdivise en deux couches, le derme papillaire et le derme réticulaire, où l’on retrouve notamment les poils, les follicules pileux et les glandes sébacées.

Au cours du processus de fabrication du parchemin, une étape postérieure au chaulage consiste à gratter la peau pour éliminer les poils. Cette étape écrase les glandes sébacées en libérant des graisses et crée un vide à l’endroit où se trouvait le poil (schéma b).

L’étude a démontré que la délamination se produit au sein même du derme papillaire, dans cette zone structurellement fragilisée, plutôt qu'à la jonction papillaire-réticulaire comme on le supposait auparavant.

La particularité du processus de délamination de la peau de mouton est mise en évidence par la structure cutanée, différente chez le mouton par rapport à d'autres animaux (veau, chèvre) utilisés pour fabriquer du parchemin, car elle possède une teneur élevée en graisse associée à un grand nombre de follicules pileux principaux et secondaires. Dans l’étude, la présence des graisses a été attesté via la spectroscopie Raman.

La fabrication expérimentale de parchemins - on vous explique en vidéo !

Cette étude combine l'archéologie expérimentale et des techniques d'analyse avancées, notamment la microscopie électronique à balayage (MEB) et la spectroscopie micro-Raman, afin de caractériser le processus de délamination et l'adhérence des pièces de réparation sur du parchemin de peau de mouton produit expérimentalement. Elle bénéficie de l’expertise en archéométrie, biologie, chimie et physique des chercheurs impliqués.

Au-delà de ses implications visuelles et structurelles, la délamination a contribué à promouvoir l'utilisation de la peau de mouton pour les documents prestigieux, améliorant les propriétés de surface du parchemin. L'étude de l’interaction entre l'encre métallo-gallique et la peau de mouton délaminée (expériences de mouillage) a montré que la diffusion de l'encre et la qualité d'écriture sont améliorées, un résultat clé qui renseigne sur la manière dont la morphologie et la composition de la surface influencent les performances d'écriture.

Une équipe internationale et multidisciplinaire

A l’UNamur, c’est Marine Appart, doctorante en physique, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis (Département de Physique, Institut NISM), qui mène cette recherche multidisciplinaire sur l’archéométrie de la délamination et des réparations sur un parchemin en peau de mouton ».

Font aussi partie de l’équipe de l’UNamur :

- La Professeure Francesca Cecchet (experte en spectroscopie Raman), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

- Le Professeur Yves Poumay (spécialiste de la peau), Département de médecine, Institut NARILIS

- Le Dr Caroline Canon (spécialiste en histologie), Département de médecine

- Nicolas Gros (doctorant en sciences du patrimoine), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

Les autres experts internationaux

- Le Professeur Matthew Collins (expert mondial en archéologie biomoléculaire, Department of Archaeology, The McDonald Institute, University of Cambridge, Cambridge, UK)

- Jiří Vnouček (conservateur et expert en production du parchemin, Preservation Department, Royal Danish Library, Copenhagen, Denmark)

- Marc Fourneau (biologiste)

Historique de l’étude des parchemins à l’UNamur

Cette étude et l’article qui en découle ont été motivés par les expériences de délamination menées en 2023 par Jiří Vnoučeklors d’un symposium à Klosterneuburg, Autriche, auquel le Prof. Olivier Deparis a participé. Ce symposium était organisé par le Professeur Matthew Collins dans le cadre des projets ABC et ERC Beast2Craft (B2C).

Mais tout a commencé en 2014, lorsque le projet Pergamenum21, consacré à l’étude transdisciplinaire des parchemins voit le jour. Pergamenum21 est un projet du programme Namur Transdisciplinary Research Impulse (NaTRIP) de l'Université de Namur. Le projet a reçu une subvention supplémentaire en 2016 du Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin (FRB).

Les projets et évènements s’enchainent, dont :

- Mai 2014 : un séminaire transdisciplinaire sur le parchemin, les techniques scientifiques utilisées pour la caractérisation de ce matériau et les questions historiques à la Bibliothèque Mauretus Plantin (BUMP)

- Mai 2017 : « Autopsie d’un scriptorium : les parchemins d’Orval à l’épreuve de la bio-archéologie », une recherche transdisciplinaire cofinancée par l’Université de Namur et le Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Avril 2019 : une publication dans Scientific Reports, groupe Nature - prix Jean-Jacques Comhaire : découverte d’une technique innovante qui repose sur la mesure de la lumière diffusée par des parchemins anciens. Celle-ci permet en effet de caractériser, de manière non-invasive, la nature des peaux utilisées au Moyen Âge pour fabriquer les parchemins

- Septembre 2020 : un atelier résidentiel de fabrication de parchemins à partir de peaux animales au Domaine d’Haugimont – une 1ère en Belgique

- Juillet 2022 : un nouveau projet portant sur les reliures en parchemin pour l’atelier de restauration de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (BUMP) grâce au Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Septembre 2024 : un colloque-atelier résidentiel au domaine d'Haugimont sur le thème de la physicochimie du parchemin et des encres selon des approches expérimentales et historiques

Dans l'ensemble, les travaux de Marine Appart et ses collègues clarifient les facteurs structurels et matériels qui rendent le parchemin de peau de mouton susceptible à la délamination et offrent de nouvelles perspectives sur les propriétés de surface de ce matériau d'écriture ancien. L’UNamur s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de la recherche sur les parchemins.

Le Professeur Olivier Deparis, ainsi que plusieurs des chercheurs impliqués dans cette recherche, travaillent également sur le projet ARC PHOENIX. Ce projet vise à renouveler la compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle est exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux. Cette étude conjointe permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

10 ans de collaboration UNamur – STÛV : un levier d’innovation, d’attractivité et d’excellence

10 ans de collaboration UNamur – STÛV : un levier d’innovation, d’attractivité et d’excellence

L’Université de Namur et STÛV, entreprise namuroise spécialisée dans les solutions de chauffage au bois et aux pellets, célèbrent dix années d’une collaboration fructueuse. Ce partenariat illustre l’importance des synergies entre le monde académique et industriel pour améliorer la compétitivité et répondre aux défis environnementaux.

Depuis plus de 30 ans, l’UNamur, via son Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques (CMI) dirigé par le Professeur Bao-Lian Su, excelle en recherche fondamentale de solutions catalytiques capables de « nettoyer » l’air et l’eau. En 2014, STÛV s’est rapprochée de cette expertise pour concevoir un système d’épuration des fumées des poêles à bois, durable et peu coûteux, afin d’anticiper le durcissement des normes européennes.

Le projet R-PUR : une première étape décisive

De cette rencontre est né le projet de recherche appliquée R-PUR, financé par la Région wallonne et l’Union européenne dans le cadre du programme Beware, porté par Tarek Barakat (UNamur – CMI). Entre 2014 et 2017, un filtre catalytique innovant a ainsi été développé au sein du laboratoire, en collaboration étroite avec STÛV.

De 2018 à 2024, les technologies brevetées par STÛV et l’UNamur et les équipements de mesures des polluants ont été progressivement transférés vers STÛV, en même temps que des financements Win4Spin-off et Proof of Concept ont permis d’accroître les maturités technologiques et commerciales pour répondre aux besoins du marché. Ces étapes ont mené à poser les bases d’une nouvelle Business Unit chez STÛV, avec l’engagement de Tarek Barakat comme Project Manager et à lever des investissements pour produire les filtres catalytiques.

Et demain ? Vers une combustion zéro émission

La collaboration UNamur-STÛV se poursuit aujourd’hui avec le projet Win4Doc (doctorat en entreprise) DeCOVskite, mené par le doctorant Louis Garin (UNamur – CMI) et encadré par Tarek Barakat. Objectifs :

- Développer une deuxième génération de catalyseurs pour réduire complètement les émissions de particules fines.

- Limiter l’usage de métaux précieux.

- Pérenniser la combustion de biomasse et faire de STÛV le leader mondial du poêle zéro émission.

Un partenariat gagnant pour la région

Cette collaboration a permis :

- L’acquisition et le transfert de savoir-faire et d’équipements entre l’UNamur et STÛV pour valider les résultats en conditions industrielles.

- L’organisation de workshops multidisciplinaires, comme celui du 14 octobre, favorisant le partage d’expertises autour de la combustion de biomasse et du développement durable.

Success-Story : interview et témoignages

Fin octobre, des membres de l’UNamur et de STÛV se sont réunis pour participer à un workshop organisé par l’Administration de la recherche de l’UNamur et STÛV. Objectif ? Valoriser les bénéfices de la recherche collaborative entre entreprise et université autour des sujets touchant tant l’énergie, l’environnement, la rentabilité, l’éthique que la réglementation dans une logique de développement durable. Les deux partenaires y ont évoqué leur collaboration, leurs expertises et leurs perspectives de développement.

Découvrez les détails de cette success-story dans cette vidéo :

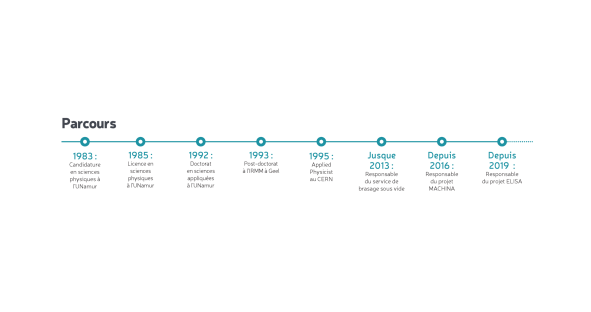

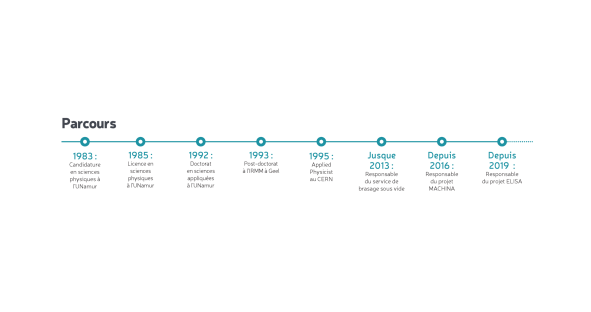

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

Un pied dans le passé, l’autre dans l’avenir. De la granulation étrusque à l’analyse PIXE, Serge Mathot a construit une carrière unique, entre patrimoine scientifique et accélérateurs de particules. Portrait d’un alumni passionné, à la croisée des disciplines.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre vos études puis votre doctorat en physique ?

J’étais fasciné par le domaine de recherche d’un de mes professeurs, Guy Demortier. Il travaillait sur la caractérisation de bijoux antiques. Il avait trouvé le moyen de différencier par analyse PIXE (Proton Induced X-ray Emission) les brasures antiques et modernes qui contiennent du Cadmium, la présence de cet élément dans les bijoux antiques étant controversée à l’époque. Il s’intéressait aux méthodes de brasage antiques en générale et à la technique de granulation en particulier. Il les étudiait au Laboratoire d’Analyses par Réaction Nucléaires (LARN). Le brasage est une opération d'assemblage qui s'obtient par fusion d'un métal d'apport (par exemple à base de cuivre ou d’argent) sans fusion du métal de base. Ce phénomène permet à un métal liquide de pénétrer d’abord par capillarité et ensuite par diffusion à l’interface des métaux à assembler et de rendre la jonction permanente après solidification. Parmi les bijoux antiques, on trouve des brasures faites avec une incroyable précision, les techniques antiques sont fascinantes.

L’étude de bijoux antiques ? On ne s’attend pas à cela en physique.

En effet, c’était l’un des domaines de recherche de l’époque à Namur : les sciences du patrimoine. Le professeur Demortier menait des études sur différents bijoux mais ceux fabriqués par les Étrusques en utilisant la technique dite de granulation, qui est apparue en Éturie au 8è siècle avant JC, est particulièrement incroyable. Elle consiste à déposer sur la surface à décorer des centaines de granules d'or minuscules pouvant atteindre jusqu'à deux dixièmes de millimètre de diamètre et de les fixer sur le bijou par une brasure sans en altérer la finesse. Je me suis donc ainsi formé aussi aux techniques de brasage et à la métallurgie physique.

La caractérisation des bijoux grâce à l’accélérateur de particules du LARN, qui permet une analyse non destructive, donne des informations précieuses pour les sciences du patrimoine.

C’est d’ailleurs un domaine de collaborations actuel entre le Département de physique et le Département d’histoire de l’UNamur (NDLR: notamment au travers du projet ARC Phoenix).

En quoi cela vous a-t-il permis d’obtenir un poste au CERN ?

J’ai postulé un poste de physicien au CERN dans le domaine du vide et des couches minces mais j’ai été invité pour le poste de responsable du service de brasage sous vide. Ce service est très important pour le CERN car il étudie les méthodes d’assemblage de pièces particulièrement délicates et précises pour les accélérateurs. Il fabrique également des prototypes et souvent des pièces uniques. Grosso modo, le brasage sous vide est la même technique que celle que nous étudions à Namur à part qu’elle s’effectue dans une chambre à vide. Cela permet de ne pas avoir d’oxydation, d’avoir un mouillage parfait des brasures sur les parties à assembler et de contrôler très précisément la température pour obtenir des assemblages très précis (on parle de microns !). Je n’avais jamais entendu parler de brasage sous vide mais mon expérience acquise sur la brasure des Etrusques, la métallurgie et mon cursus en physique appliquée telle qu’elle est enseignée à Namur à particulièrement intéressé le comité de sélection. Ils m’ont engagé tout de suite !

Parlez-nous du CERN et des projets qui vous occupent

Le CERN est principalement connu pour héberger des accélérateurs de particules dont le célèbre LHC (Grand Collisionneur de Hadrons), un accélérateur de 27 km de circonférence, enterré à environ 100 m sous terre, qui accélère les particules à 99,9999991% de la vitesse de la lumière ! Le CERN a plusieurs axes de recherche en technologie et innovation dans de nombreux domaines : la physique nucléaire, les rayons cosmiques et la formation des nuages, la recherche sur l’antimatière, la recherche de phénomènes rares (comme le boson de Higgs) et une contribution à la recherche sur les neutrinos. C’est aussi le berceau du World Wide Web (WWW). Il y a aussi des projets dans la thématique soins de santé, médecine et des partenariats avec l’industrie.

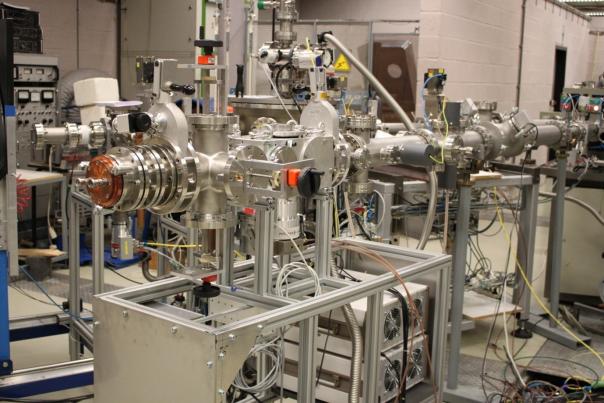

La physique nucléaire du CERN est bien différente de celle qu’on fait à l’UNamur avec l’accélérateur ALTAÏS. Mais ma formation en physique appliquée (namuroise) m’a permis de m’intégrer sans soucis dans différents projets de recherche.

Pour ma part, en plus du développement des méthodes de brasage sous vide, domaine dans lequel j’ai travaillé plus de 20 ans, j’ai beaucoup travaillé en parallèle pour l’expérience CLOUD. Pendant plus de 10 ans et jusque récemment j’en ai été le Coordinateur Technique. CLOUD est une petite mais fascinante expérience au CERN qui étudie la formation des nuages et utilise un faisceau de particules pour reproduire en laboratoire le bombardement atomique à la manière des rayonnements galactiques dans notre atmosphère. A l’aide d’une chambre à nuage ultra propre de 26 m³, de système d’injection de gaz très précis, de champs électriques, de systèmes de lumière UV et de multiples détecteurs, nous reproduisons et étudions l’atmosphère terrestres afin de comprendre si effectivement les rayons galactiques peuvent influencer le climat. Cette expérience fait appelle à différents domaines de physique appliquée et mon parcours à l’UNamur m’a encore bien aidé.

J’ai été aussi responsable pour le CERN du projet MACHINA –Movable Accelerator for Cultural Heritage In situ Non-destructive Analysis – réalisé en collaboration avec l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), section de Florence - Italie. Nous avons créé ensemble le premier accélérateur de protons portable pour l’analyse in-situ et non-destructive pour les sciences du patrimoine. MACHINA doit être utilisé prochainement à l’OPD (Opificio delle Pietre Dure), l’un des plus anciens et prestigieux centres de restauration d’œuvres d’art situé également à Florence. L’accélérateur est destiné à voyager aussi dans d’autres musées ou centres de restauration.

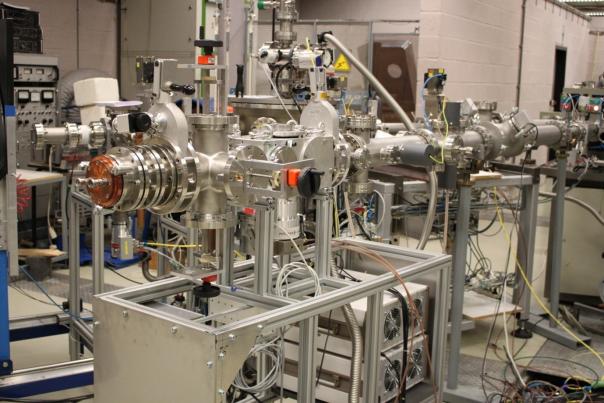

Actuellement, je m’occupe du projet ELISA (Experimental LInac for Surface Analysis). Avec ELISA, nous faisons fonctionner un véritable accélérateur de protons pour la première fois dans un lieu ouvert au public : le Portail de la Science (SGW – Science Gateway), le nouveau centre d'exposition permanent du CERN.

ELISA utilise la même cavité accélératrice que MACHINA. Le public peut observer un faisceau de protons extrait à quelques centimètres de leurs yeux. Des démonstrations sont organisées pour montrer différents phénomènes physiques, tels que la production de lumière dans les gaz ou la déviation du faisceau avec des dipôles ou des quadrupôles par exemple. La méthode d'analyse PIXE est également présentée. ELISA est aussi un accélérateur performant que nous utilisons pour des projets de recherche dans le domaine du patrimoine et d’autres comme les couches minces qui sont beaucoup utilisées au CERN. La particularité est que les scientifiques qui viennent travailler avec nous le font devant le public !

Une anecdote à raconter ?

Je me souviens qu’en 1989, je finissais de taper la veille de l’échéance et en pleine nuit mon rapport pour ma bourse IRSIA. Le dossier devait être remis le lendemain à minuit au plus tard. Il n’y avait que très peu d’ordinateurs à l’époque et j’ai donc tapé mon rapport en dernière minute sur le Mac d’une des secrétaires. Une fausse manœuvre et paf ! toutes mes données avaient disparu, grosse panique !!! Le lendemain, la secrétaire m’a aidé à restaurer mon fichier, nous avons imprimé le document et je suis allé le déposer directement dans la boîte aux lettres à Bruxelles, où je suis arrivé après 23h, in extremis, car à minuit, quelqu’un venait fermer la boîte aux lettres. Heureusement, la technologie bien a évolué depuis...

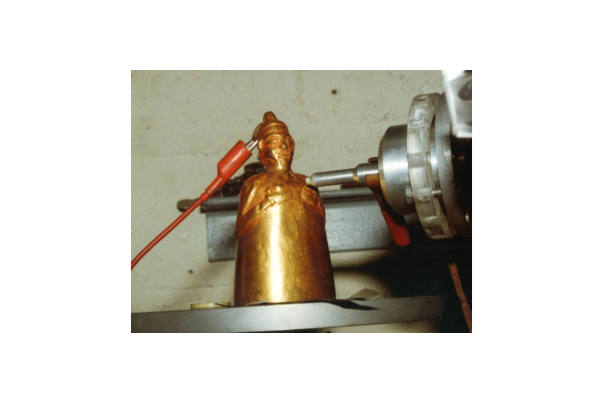

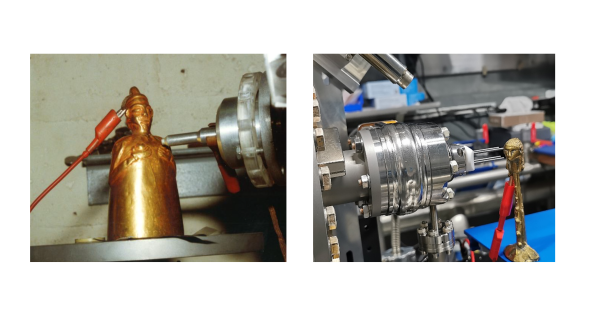

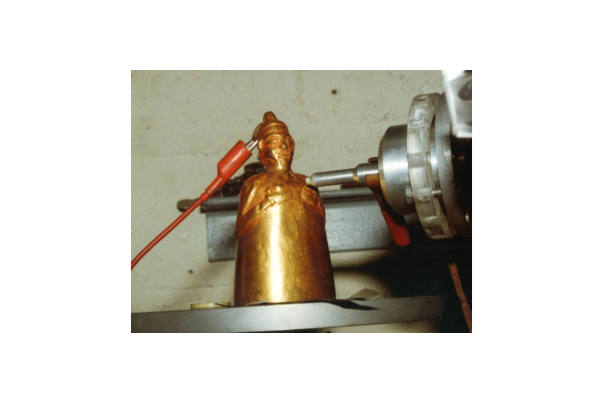

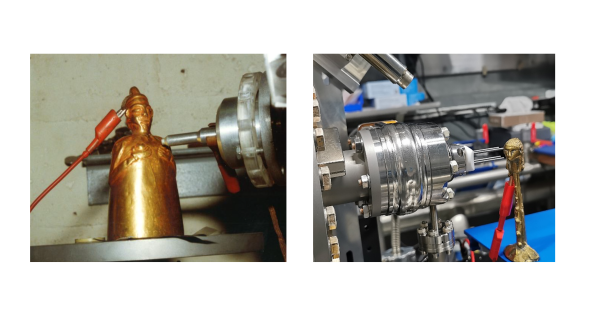

Et je ne résiste pas à vous partager deux images que 35 ans séparent !

A gauche, une statuette en Or (Egypte), env. 2000 ans av.J.C, analysée au LARN - UNamur (photo 1990) et à droite, copie (en Laiton) de la Dame de Brassempouy, analysée avec ELISA - CERN (2025).

Le « photographe » est le même, la boucle est bouclée…

La proximité entre enseignement et recherche inspire et questionne. Cela permet aux étudiants diplômés de s’orienter dans de multiples domaines de la vie active.

Venez-faire vos études à Namur !

Serge Mathot (mai 2025) - Interview par Karin Derochette

Pour aller plus loin

- Le complexe d’accélérateurs du CERN

- Le Portail de la science, centre d’éducation et de communication grand public du CERN

- Newsroom - juin 2025 | Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

- Nnewsroom et article Omalius Alumni - septembre 2022 | : François Briard

CERN - le portail de la science

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Produire de l’hydrogène « vert » à partir de l’eau de la Meuse ? C’est désormais possible !

Produire de l’hydrogène « vert » à partir de l’eau de la Meuse ? C’est désormais possible !

À l’UNamur, la recherche ne reste pas confinée aux laboratoires. De la physique aux sciences politiques, en passant par la robotique, la biodiversité, le droit, l’IA et la santé, les chercheurs collaborent chaque jour avec de nombreux acteurs de la société. Objectif ? Transformer les idées en solutions concrètes pour répondre aux enjeux actuels.

Focus #2 | Et si nos rivières devenaient une source d’énergie propre pour l’avenir ?

Une équipe internationale de chercheurs en chimie, menée notamment par le Dr. Laroussi Chaabane et le Prof. Bao-Lian Su, vient de démontrer qu’il est possible de produire de l’hydrogène « vert » en utilisant de l’eau naturelle et la lumière du soleil. Ces résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue Chemical Engineering Journal.

Quand la lumière du soleil devient une source d’énergie propre

Face au changement climatique, à la pollution et aux pénuries énergétiques, la recherche d’alternatives aux combustibles fossiles est devenue une priorité mondiale pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Parmi les solutions envisagées, l’hydrogène vert apparaît comme un vecteur énergétique particulièrement prometteur : il possède une densité énergétique élevée et peut être produit sans émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, la majorité de l’hydrogène mondial (environ 87 millions de tonnes produites en 2020) est obtenue par des procédés électrochimiques coûteux et polluants, principalement utilisés par l’industrie chimique ou les piles à combustible. D’où l’intérêt majeur de méthodes plus durables.

La photocatalyse de l’eau : le « Saint Graal » de la chimie

Produire de l’hydrogène et de l’oxygène directement à partir de l’eau grâce à la lumière un procédé, appelé photocatalyse de l’eau, est souvent qualifié de « Saint Graal de la chimie » tant il est complexe à maîtriser. Au sein de l’Université de Namur, les chercheurs du Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques (CMI), rattaché à l’Unité de Chimie des Nanomatériaux (UCNANO) et à l’Institut de recherche Namur Institute of Structured Matter (NISM), ont franchi une étape décisive. Ils ont démontré qu’il est possible d’utiliser de l’eau naturelle, et non plus uniquement de l’eau ultrapure, pour produire de l’hydrogène vert sous l’action de la lumière solaire.

Le cœur du procédé repose sur un photocatalyseur innovant, jouant le rôle de véritables « ciseaux chimiques » capables de scinder la molécule d’eau en hydrogène et en oxygène un domaine dans lequel le laboratoire CMI dispose d’une expertise reconnue.

Un photocatalyseur 3D à base de graphène et d’or

Le nouveau matériau développé est un photocatalyseur tridimensionnel (3D) à base d’oxide de titane, de graphène et de nanoparticules d’or. Cette architecture en 3D permet une meilleure absorption de la lumière et une génération plus efficace d’électrons libres, indispensables pour déclencher la réaction de dissociation de l’eau. L’un des principaux défis réside dans l’utilisation d’eau naturelle, qui contient des minéraux, des sels et des composés organiques susceptibles de perturber le processus. Pour relever ce défi, les chercheurs ont testé leur dispositif avec des eaux de plusieurs rivières belges : la Meuse, la Sambre, l’Escaut et l’Yser.

Un résultat remarquable et une première en Belgique !

Les performances obtenues sont quasi équivalentes à celles mesurées avec de l’eau pure.

Une première en Belgique, ouvrant des perspectives concrètes pour la valorisation durable des ressources naturelles locales !

L'article complet “Synergistic four physical phenomena in a 3D photocatalyst for unprecedented overall water splitting” est disponible en open access.

Une reconnaissance internationale

Cette avancée scientifique a également valu au Dr. Laroussi Chaabane le prix du meilleur poster lors de la 4th International Colloids Conference (San Sebastián, Espagne, juillet 2025), soulignant l’impact et l’originalité de ces travaux.

Une équipe de recherche internationale

- Université de Namur, Faculté des sciences, UCNANO, Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques (CMI) et Namur Institute of Structured Matter (NISM), Belgique | Promoteur (PI) | Professeur Bao Lian SU ; Chercheur post-doctorant | Docteur Laroussi Chaabane

- Institut de chimie organique, Centre de phytochimie, Académie des sciences, Bulgarie

- Département de chimie organique (MSc), Loyola Academy, Inde

- Université libre de Bruxelles (ULB) et Flanders Make, Département de physique appliquée et photonique, Brussels Photonics, Belgique

- Université du Québec à Montréal (UQAM), Département de chimie, Montréal, Québec, Canada

- Institut National de la Recherche Scientifique - Centre Énergie Matériaux Télécommunications (INRS-EMT), Varennes, Québec, Canada

- Université technologique de Wuhan, Laboratoire national de recherche en technologies avancées pour la synthèse et le traitement des matériaux, Chine

Et après ?

À ce stade, l’étude constitue une preuve de concept démontrant la faisabilité du procédé. Elle illustre l’excellence de la recherche en génie chimique et nanomatériaux à l’UNamur, ainsi que son potentiel pour des applications énergétiques durables. Une nouvelle étude est en cours afin d’évaluer les performances du procédé avec de l’eau de mer, une étape clé vers une production d’hydrogène vert à très grande échelle.

Des équipements de pointe

Les analyses réalisées ont notamment été possible grâce aux équipements des plateformes technologique Caractérisation Physico-Chimique (PC²), microscopie électronique et Synthèse, Irradiation et Analyse de Matériaux (SIAM) de l’UNamur. Les plateformes technologiques de l’UNamur abritent des équipements de pointe et sont accessibles à la communauté scientifique ainsi qu'aux industries et entreprises.

Les auteurs remercient le Service Public de Wallonie (SPW) pour son engagement constant en faveur de la recherche scientifique et de l’innovation en Wallonie, permettant à l’UNamur de développer des solutions technologiques à fort impact sociétal et environnemental.

De la recherche fondamentale à la recherche appliquée, l’UNamur démontre chaque jour que la recherche est un moteur de transformation. Grâce à l’engagement de ses chercheurs, au soutien de ses partenaires de tous horizons, aux bailleurs de fonds, aux partenaires industriels et à un solide écosystème de valorisation, l’UNamur participe activement à façonner une société ouverte sur le monde, plus innovante, plus responsable et plus durable.

Pour aller plus loin

Cet article complète notre publication "Recherche et innovation : des atouts majeurs pour le secteur de l’industrie" extraite de la rubrique Enjeux du magazine Omalius #39 (décembre 2025).

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

Délamination du parchemin de mouton : une découverte interdisciplinaire publiée dans Heritage Science

À l’UNamur, les parchemins sont bien plus qu’un objet de curiosité : ils sont au cœur d’une aventure scientifique interdisciplinaire. Partie des sciences historiques et de la conservation, la recherche a progressivement intégré les disciplines de la physique, la biologie, la chimie et l’archéologie. De cette convergence est née une activité de recherche en sciences du patrimoine, moteur de projets innovants, dont les travaux de doctorat de Marine Appart, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis. Cette recherche est aujourd’hui couronnée par une publication dans la prestigieuse revue Heritage Science (groupe d’éditions Nature).

Depuis plusieurs années, les sciences du patrimoine connaissent un essor particulièrement important. Profondément interdisciplinaire, ce champ de recherche vise à faire entrer en dialogue les sciences humaines et les sciences naturelles en vue d’améliorer la connaissance des objets patrimoniaux, qu’il s’agisse de parchemins, d’œuvres d’art ou d’artefacts découverts dans des fouilles.

Les parchemins témoignent de pratiques et savoir-faire ancestraux, malheureusement peu documentés. On ignore encore pourquoi exactement les documents juridiques ont été rédigés de préférence sur du parchemin de peau de mouton en Angleterre du XIIIe siècle jusqu’en 1925. Parmi les hypothèses avancées, le fait que la peau de mouton est plus blanche, donc plus belle, mais surtout que le document dont elle est le support était réputé infalsifiable en raison de la tendance de la peau de mouton à se délaminer (toute action mal intentionnée d’effacement du texte étant ainsi dévoilée). Cette propriété de délamination était exploitée car elle permettait la production de surfaces d’écriture de haute qualité. Elle servait en outre à la préparation de pièces de réparation solides utilisées pour combler les éventuelles déchirures qui apparaissaient lors du processus de fabrication du parchemin. Comprendre pourquoi la peau de mouton se délamine a un intérêt dans le cadre des techniques de préparation traditionnelles du parchemin, offrant des informations précieuses sur l'interaction entre la biologie animale, le travail des artisans et les besoins historiques.

La délamination, quesako ?

La délamination est le phénomène par lequel les couches internes de la peau se séparent le long de leur interface à la suite d’une contrainte mécanique. Le schéma (a) ci-dessous représente la structure de la peau, composée principalement de l’épiderme, du derme et de l’hypoderme. Le derme se subdivise en deux couches, le derme papillaire et le derme réticulaire, où l’on retrouve notamment les poils, les follicules pileux et les glandes sébacées.

Au cours du processus de fabrication du parchemin, une étape postérieure au chaulage consiste à gratter la peau pour éliminer les poils. Cette étape écrase les glandes sébacées en libérant des graisses et crée un vide à l’endroit où se trouvait le poil (schéma b).

L’étude a démontré que la délamination se produit au sein même du derme papillaire, dans cette zone structurellement fragilisée, plutôt qu'à la jonction papillaire-réticulaire comme on le supposait auparavant.

La particularité du processus de délamination de la peau de mouton est mise en évidence par la structure cutanée, différente chez le mouton par rapport à d'autres animaux (veau, chèvre) utilisés pour fabriquer du parchemin, car elle possède une teneur élevée en graisse associée à un grand nombre de follicules pileux principaux et secondaires. Dans l’étude, la présence des graisses a été attesté via la spectroscopie Raman.

La fabrication expérimentale de parchemins - on vous explique en vidéo !

Cette étude combine l'archéologie expérimentale et des techniques d'analyse avancées, notamment la microscopie électronique à balayage (MEB) et la spectroscopie micro-Raman, afin de caractériser le processus de délamination et l'adhérence des pièces de réparation sur du parchemin de peau de mouton produit expérimentalement. Elle bénéficie de l’expertise en archéométrie, biologie, chimie et physique des chercheurs impliqués.

Au-delà de ses implications visuelles et structurelles, la délamination a contribué à promouvoir l'utilisation de la peau de mouton pour les documents prestigieux, améliorant les propriétés de surface du parchemin. L'étude de l’interaction entre l'encre métallo-gallique et la peau de mouton délaminée (expériences de mouillage) a montré que la diffusion de l'encre et la qualité d'écriture sont améliorées, un résultat clé qui renseigne sur la manière dont la morphologie et la composition de la surface influencent les performances d'écriture.

Une équipe internationale et multidisciplinaire

A l’UNamur, c’est Marine Appart, doctorante en physique, sous la supervision du Professeur Olivier Deparis (Département de Physique, Institut NISM), qui mène cette recherche multidisciplinaire sur l’archéométrie de la délamination et des réparations sur un parchemin en peau de mouton ».

Font aussi partie de l’équipe de l’UNamur :

- La Professeure Francesca Cecchet (experte en spectroscopie Raman), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

- Le Professeur Yves Poumay (spécialiste de la peau), Département de médecine, Institut NARILIS

- Le Dr Caroline Canon (spécialiste en histologie), Département de médecine

- Nicolas Gros (doctorant en sciences du patrimoine), Département de physique, Instituts NARILIS et NISM

Les autres experts internationaux

- Le Professeur Matthew Collins (expert mondial en archéologie biomoléculaire, Department of Archaeology, The McDonald Institute, University of Cambridge, Cambridge, UK)

- Jiří Vnouček (conservateur et expert en production du parchemin, Preservation Department, Royal Danish Library, Copenhagen, Denmark)

- Marc Fourneau (biologiste)

Historique de l’étude des parchemins à l’UNamur

Cette étude et l’article qui en découle ont été motivés par les expériences de délamination menées en 2023 par Jiří Vnoučeklors d’un symposium à Klosterneuburg, Autriche, auquel le Prof. Olivier Deparis a participé. Ce symposium était organisé par le Professeur Matthew Collins dans le cadre des projets ABC et ERC Beast2Craft (B2C).

Mais tout a commencé en 2014, lorsque le projet Pergamenum21, consacré à l’étude transdisciplinaire des parchemins voit le jour. Pergamenum21 est un projet du programme Namur Transdisciplinary Research Impulse (NaTRIP) de l'Université de Namur. Le projet a reçu une subvention supplémentaire en 2016 du Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin (FRB).

Les projets et évènements s’enchainent, dont :

- Mai 2014 : un séminaire transdisciplinaire sur le parchemin, les techniques scientifiques utilisées pour la caractérisation de ce matériau et les questions historiques à la Bibliothèque Mauretus Plantin (BUMP)

- Mai 2017 : « Autopsie d’un scriptorium : les parchemins d’Orval à l’épreuve de la bio-archéologie », une recherche transdisciplinaire cofinancée par l’Université de Namur et le Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Avril 2019 : une publication dans Scientific Reports, groupe Nature - prix Jean-Jacques Comhaire : découverte d’une technique innovante qui repose sur la mesure de la lumière diffusée par des parchemins anciens. Celle-ci permet en effet de caractériser, de manière non-invasive, la nature des peaux utilisées au Moyen Âge pour fabriquer les parchemins

- Septembre 2020 : un atelier résidentiel de fabrication de parchemins à partir de peaux animales au Domaine d’Haugimont – une 1ère en Belgique

- Juillet 2022 : un nouveau projet portant sur les reliures en parchemin pour l’atelier de restauration de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin (BUMP) grâce au Fonds Jean-Jacques Comhaire de la Fondation Roi Baudouin

- Septembre 2024 : un colloque-atelier résidentiel au domaine d'Haugimont sur le thème de la physicochimie du parchemin et des encres selon des approches expérimentales et historiques

Dans l'ensemble, les travaux de Marine Appart et ses collègues clarifient les facteurs structurels et matériels qui rendent le parchemin de peau de mouton susceptible à la délamination et offrent de nouvelles perspectives sur les propriétés de surface de ce matériau d'écriture ancien. L’UNamur s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de la recherche sur les parchemins.

Le Professeur Olivier Deparis, ainsi que plusieurs des chercheurs impliqués dans cette recherche, travaillent également sur le projet ARC PHOENIX. Ce projet vise à renouveler la compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle est exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux. Cette étude conjointe permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

10 ans de collaboration UNamur – STÛV : un levier d’innovation, d’attractivité et d’excellence

10 ans de collaboration UNamur – STÛV : un levier d’innovation, d’attractivité et d’excellence

L’Université de Namur et STÛV, entreprise namuroise spécialisée dans les solutions de chauffage au bois et aux pellets, célèbrent dix années d’une collaboration fructueuse. Ce partenariat illustre l’importance des synergies entre le monde académique et industriel pour améliorer la compétitivité et répondre aux défis environnementaux.

Depuis plus de 30 ans, l’UNamur, via son Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques (CMI) dirigé par le Professeur Bao-Lian Su, excelle en recherche fondamentale de solutions catalytiques capables de « nettoyer » l’air et l’eau. En 2014, STÛV s’est rapprochée de cette expertise pour concevoir un système d’épuration des fumées des poêles à bois, durable et peu coûteux, afin d’anticiper le durcissement des normes européennes.

Le projet R-PUR : une première étape décisive

De cette rencontre est né le projet de recherche appliquée R-PUR, financé par la Région wallonne et l’Union européenne dans le cadre du programme Beware, porté par Tarek Barakat (UNamur – CMI). Entre 2014 et 2017, un filtre catalytique innovant a ainsi été développé au sein du laboratoire, en collaboration étroite avec STÛV.

De 2018 à 2024, les technologies brevetées par STÛV et l’UNamur et les équipements de mesures des polluants ont été progressivement transférés vers STÛV, en même temps que des financements Win4Spin-off et Proof of Concept ont permis d’accroître les maturités technologiques et commerciales pour répondre aux besoins du marché. Ces étapes ont mené à poser les bases d’une nouvelle Business Unit chez STÛV, avec l’engagement de Tarek Barakat comme Project Manager et à lever des investissements pour produire les filtres catalytiques.

Et demain ? Vers une combustion zéro émission

La collaboration UNamur-STÛV se poursuit aujourd’hui avec le projet Win4Doc (doctorat en entreprise) DeCOVskite, mené par le doctorant Louis Garin (UNamur – CMI) et encadré par Tarek Barakat. Objectifs :

- Développer une deuxième génération de catalyseurs pour réduire complètement les émissions de particules fines.

- Limiter l’usage de métaux précieux.

- Pérenniser la combustion de biomasse et faire de STÛV le leader mondial du poêle zéro émission.

Un partenariat gagnant pour la région

Cette collaboration a permis :

- L’acquisition et le transfert de savoir-faire et d’équipements entre l’UNamur et STÛV pour valider les résultats en conditions industrielles.

- L’organisation de workshops multidisciplinaires, comme celui du 14 octobre, favorisant le partage d’expertises autour de la combustion de biomasse et du développement durable.

Success-Story : interview et témoignages

Fin octobre, des membres de l’UNamur et de STÛV se sont réunis pour participer à un workshop organisé par l’Administration de la recherche de l’UNamur et STÛV. Objectif ? Valoriser les bénéfices de la recherche collaborative entre entreprise et université autour des sujets touchant tant l’énergie, l’environnement, la rentabilité, l’éthique que la réglementation dans une logique de développement durable. Les deux partenaires y ont évoqué leur collaboration, leurs expertises et leurs perspectives de développement.

Découvrez les détails de cette success-story dans cette vidéo :

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

Un pied dans le passé, l’autre dans l’avenir. De la granulation étrusque à l’analyse PIXE, Serge Mathot a construit une carrière unique, entre patrimoine scientifique et accélérateurs de particules. Portrait d’un alumni passionné, à la croisée des disciplines.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre vos études puis votre doctorat en physique ?

J’étais fasciné par le domaine de recherche d’un de mes professeurs, Guy Demortier. Il travaillait sur la caractérisation de bijoux antiques. Il avait trouvé le moyen de différencier par analyse PIXE (Proton Induced X-ray Emission) les brasures antiques et modernes qui contiennent du Cadmium, la présence de cet élément dans les bijoux antiques étant controversée à l’époque. Il s’intéressait aux méthodes de brasage antiques en générale et à la technique de granulation en particulier. Il les étudiait au Laboratoire d’Analyses par Réaction Nucléaires (LARN). Le brasage est une opération d'assemblage qui s'obtient par fusion d'un métal d'apport (par exemple à base de cuivre ou d’argent) sans fusion du métal de base. Ce phénomène permet à un métal liquide de pénétrer d’abord par capillarité et ensuite par diffusion à l’interface des métaux à assembler et de rendre la jonction permanente après solidification. Parmi les bijoux antiques, on trouve des brasures faites avec une incroyable précision, les techniques antiques sont fascinantes.

L’étude de bijoux antiques ? On ne s’attend pas à cela en physique.

En effet, c’était l’un des domaines de recherche de l’époque à Namur : les sciences du patrimoine. Le professeur Demortier menait des études sur différents bijoux mais ceux fabriqués par les Étrusques en utilisant la technique dite de granulation, qui est apparue en Éturie au 8è siècle avant JC, est particulièrement incroyable. Elle consiste à déposer sur la surface à décorer des centaines de granules d'or minuscules pouvant atteindre jusqu'à deux dixièmes de millimètre de diamètre et de les fixer sur le bijou par une brasure sans en altérer la finesse. Je me suis donc ainsi formé aussi aux techniques de brasage et à la métallurgie physique.

La caractérisation des bijoux grâce à l’accélérateur de particules du LARN, qui permet une analyse non destructive, donne des informations précieuses pour les sciences du patrimoine.

C’est d’ailleurs un domaine de collaborations actuel entre le Département de physique et le Département d’histoire de l’UNamur (NDLR: notamment au travers du projet ARC Phoenix).

En quoi cela vous a-t-il permis d’obtenir un poste au CERN ?

J’ai postulé un poste de physicien au CERN dans le domaine du vide et des couches minces mais j’ai été invité pour le poste de responsable du service de brasage sous vide. Ce service est très important pour le CERN car il étudie les méthodes d’assemblage de pièces particulièrement délicates et précises pour les accélérateurs. Il fabrique également des prototypes et souvent des pièces uniques. Grosso modo, le brasage sous vide est la même technique que celle que nous étudions à Namur à part qu’elle s’effectue dans une chambre à vide. Cela permet de ne pas avoir d’oxydation, d’avoir un mouillage parfait des brasures sur les parties à assembler et de contrôler très précisément la température pour obtenir des assemblages très précis (on parle de microns !). Je n’avais jamais entendu parler de brasage sous vide mais mon expérience acquise sur la brasure des Etrusques, la métallurgie et mon cursus en physique appliquée telle qu’elle est enseignée à Namur à particulièrement intéressé le comité de sélection. Ils m’ont engagé tout de suite !

Parlez-nous du CERN et des projets qui vous occupent

Le CERN est principalement connu pour héberger des accélérateurs de particules dont le célèbre LHC (Grand Collisionneur de Hadrons), un accélérateur de 27 km de circonférence, enterré à environ 100 m sous terre, qui accélère les particules à 99,9999991% de la vitesse de la lumière ! Le CERN a plusieurs axes de recherche en technologie et innovation dans de nombreux domaines : la physique nucléaire, les rayons cosmiques et la formation des nuages, la recherche sur l’antimatière, la recherche de phénomènes rares (comme le boson de Higgs) et une contribution à la recherche sur les neutrinos. C’est aussi le berceau du World Wide Web (WWW). Il y a aussi des projets dans la thématique soins de santé, médecine et des partenariats avec l’industrie.

La physique nucléaire du CERN est bien différente de celle qu’on fait à l’UNamur avec l’accélérateur ALTAÏS. Mais ma formation en physique appliquée (namuroise) m’a permis de m’intégrer sans soucis dans différents projets de recherche.

Pour ma part, en plus du développement des méthodes de brasage sous vide, domaine dans lequel j’ai travaillé plus de 20 ans, j’ai beaucoup travaillé en parallèle pour l’expérience CLOUD. Pendant plus de 10 ans et jusque récemment j’en ai été le Coordinateur Technique. CLOUD est une petite mais fascinante expérience au CERN qui étudie la formation des nuages et utilise un faisceau de particules pour reproduire en laboratoire le bombardement atomique à la manière des rayonnements galactiques dans notre atmosphère. A l’aide d’une chambre à nuage ultra propre de 26 m³, de système d’injection de gaz très précis, de champs électriques, de systèmes de lumière UV et de multiples détecteurs, nous reproduisons et étudions l’atmosphère terrestres afin de comprendre si effectivement les rayons galactiques peuvent influencer le climat. Cette expérience fait appelle à différents domaines de physique appliquée et mon parcours à l’UNamur m’a encore bien aidé.

J’ai été aussi responsable pour le CERN du projet MACHINA –Movable Accelerator for Cultural Heritage In situ Non-destructive Analysis – réalisé en collaboration avec l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), section de Florence - Italie. Nous avons créé ensemble le premier accélérateur de protons portable pour l’analyse in-situ et non-destructive pour les sciences du patrimoine. MACHINA doit être utilisé prochainement à l’OPD (Opificio delle Pietre Dure), l’un des plus anciens et prestigieux centres de restauration d’œuvres d’art situé également à Florence. L’accélérateur est destiné à voyager aussi dans d’autres musées ou centres de restauration.

Actuellement, je m’occupe du projet ELISA (Experimental LInac for Surface Analysis). Avec ELISA, nous faisons fonctionner un véritable accélérateur de protons pour la première fois dans un lieu ouvert au public : le Portail de la Science (SGW – Science Gateway), le nouveau centre d'exposition permanent du CERN.

ELISA utilise la même cavité accélératrice que MACHINA. Le public peut observer un faisceau de protons extrait à quelques centimètres de leurs yeux. Des démonstrations sont organisées pour montrer différents phénomènes physiques, tels que la production de lumière dans les gaz ou la déviation du faisceau avec des dipôles ou des quadrupôles par exemple. La méthode d'analyse PIXE est également présentée. ELISA est aussi un accélérateur performant que nous utilisons pour des projets de recherche dans le domaine du patrimoine et d’autres comme les couches minces qui sont beaucoup utilisées au CERN. La particularité est que les scientifiques qui viennent travailler avec nous le font devant le public !

Une anecdote à raconter ?

Je me souviens qu’en 1989, je finissais de taper la veille de l’échéance et en pleine nuit mon rapport pour ma bourse IRSIA. Le dossier devait être remis le lendemain à minuit au plus tard. Il n’y avait que très peu d’ordinateurs à l’époque et j’ai donc tapé mon rapport en dernière minute sur le Mac d’une des secrétaires. Une fausse manœuvre et paf ! toutes mes données avaient disparu, grosse panique !!! Le lendemain, la secrétaire m’a aidé à restaurer mon fichier, nous avons imprimé le document et je suis allé le déposer directement dans la boîte aux lettres à Bruxelles, où je suis arrivé après 23h, in extremis, car à minuit, quelqu’un venait fermer la boîte aux lettres. Heureusement, la technologie bien a évolué depuis...

Et je ne résiste pas à vous partager deux images que 35 ans séparent !

A gauche, une statuette en Or (Egypte), env. 2000 ans av.J.C, analysée au LARN - UNamur (photo 1990) et à droite, copie (en Laiton) de la Dame de Brassempouy, analysée avec ELISA - CERN (2025).

Le « photographe » est le même, la boucle est bouclée…

La proximité entre enseignement et recherche inspire et questionne. Cela permet aux étudiants diplômés de s’orienter dans de multiples domaines de la vie active.

Venez-faire vos études à Namur !

Serge Mathot (mai 2025) - Interview par Karin Derochette

Pour aller plus loin

- Le complexe d’accélérateurs du CERN

- Le Portail de la science, centre d’éducation et de communication grand public du CERN

- Newsroom - juin 2025 | Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

- Nnewsroom et article Omalius Alumni - septembre 2022 | : François Briard

CERN - le portail de la science

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Événements

15e Conférence internationale sur l'électroluminescence et les dispositifs optoélectroniques (ICEL 2026)

ICEL est reconnue comme une conférence de recherche de premier plan dans le domaine de l'électroluminescence organique et des dispositifs. Cet événement est organisé, généralement tous les deux ans, depuis sa création à Fukuoka, au Japon, en 1997, par le professeur Tetsuo Tsutsui.

En 2026, c'est le Département de chimie et les Professeurs Yoann Olivier et Benoît Champagne qui ont le plaisir d'accueillir cet évènement à l'Université de Namur.

Dans la lignée de ses prédécesseurs, l'ICEL 2026 offrira une excellente occasion d'échanges intellectuels et sociaux qui permettent à notre communauté de rester étroitement liée. Il réunira des participants du monde entier impliqués dans la recherche, le développement et la fabrication de matériaux émetteurs. Un large éventail de sujets sera exploré, offrant une perspective globale sur les avancées contemporaines dans ces domaines. Nous vous invitons chaleureusement à venir présenter les dernières avancées dans les domaines concernés, en mettant particulièrement l'accent sur la participation active de jeunes chercheurs motivés.

Nous espérons notamment aborder les thèmes suivants :

• Émetteurs à fluorescence retardée activée thermiquement

• Émetteurs radicaux

• Complexes organométalliques

• Pérovskites

• Lasers

• Luminescence polarisée circulairement

• Émission de lumière à partir d'exciplexes

• Green- et biophotonique

• Modélisation computationnelle des matériaux émettant de la lumière

Toutes les informations pratiques (inscriptions, dépôts d'abstract et logements) sont disponible sur le site internet d'ICEL2026.

Conférence IBAF 2026

Seize ans après avoir accueilli l’édition 2010, l’UNamur est heureuse de renouer avec cette tradition scientifique et d’accueillir la 11e édition des Rencontres Ion Beam Applications Francophones (IBAF). L’organisation de cette édition sera portée par les scientifiques du Département de physique de l’UNamur actifs dans le domaine de la science des matériaux, de la biophysique et des applications interdisciplinaires des faisceaux d’ions.

Les Rencontres IBAF sont organisées depuis 2003, avec une périodicité de 2 ans depuis 2008, par la Division Faisceaux d’Ions de la Société Française du Vide (SFV), doyenne des sociétés nationales du vide dans le monde qui a célébré en 2025 son 80e anniversaire.

Comme lors des éditions précédentes, IBAF 2026 proposera un programme riche et varié avec des conférences invitées, des communications orales et posters et des sessions techniques. Le tout agrémenté d’une présence industrielle pour favoriser les échanges entre recherche et innovation.

La conférence couvrira un large éventail de thématiques, allant des instruments et techniques de faisceaux d’ions, à la physique des interactions ions-matière, en passant par l’analyse et la modification de matériaux, les applications aux sciences de la vie, aux sciences de la terre et de l’environnement, ainsi qu’aux sciences du patrimoine.