Bienvenue à l'ILEE, l'Institut de la Vie, de la Terre et de l'Environnement de l'Université de Namur, qui s'engage à répondre aux questions environnementales urgentes.

Nous réunissons une équipe d'experts issus de divers horizons et disciplines pour travailler en collaboration en utilisant des technologies innovantes et des méthodes scientifiques rigoureuses afin d'apporter des contributions significatives au domaine des sciences de l'environnement.

L'institut ILEE est membre d'Alternet, le réseau européen de recherche sur les écosystèmes.

Notre institut se consacre à l'avancement de la recherche fondamentale et appliquée en vue d'une meilleure compréhension des processus sous-jacents qui régulent la vie sur terre, à la caractérisation des pressions anthropogéniques sur l'environnement et vice versa, et à la recherche d'alternatives durables pour gérer les ressources naturelles, réduire la pollution, conserver et restaurer la biodiversité.

En savoir plus

À la une

Actualités

La conservation de la biodiversité avec des données de terrain et des méthodes computationnelles

La conservation de la biodiversité avec des données de terrain et des méthodes computationnelles

Brendan Reid vient de rejoindre l’équipe de l'Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE), du Département de biologie de la Faculté des sciences. Cette unité fonctionne comme un écosystème collaboratif, rassemblant des compétences et expertises pour faire avancer la recherche sur les organismes et leurs interactions dynamiques avec l'environnement. Plongée dans des recherches aquatiques et semi-aquatiques !

Originaire du New Jersey, aux États-Unis Brendan Reid est devenu professeur de biologie à l'Université de Namur en septembre 2025 et membre de l'Institut de la vie, de la Terre et de l'environnement (ILEE). Ses recherches portent sur les changements chez les organismes et les communautés aquatiques et semi-aquatiques. Il s'intéresse particulièrement aux poissons, aux amphibiens et aux reptiles. Pour mener à bien ses recherches, il utilise la (méta)génomique et la recherche sur le terrain, ainsi que des données démographiques et génomiques. L'objectif ? La préservation et la gestion de la diversité.

Des solutions de conservation durables

Les recherches de Brendan Reid combinent le séquençage génomique de pointe dans l'espace et dans le temps avec l’analyse des données démographiques et sur l'habitat, à l’aide de méthodes computationnelles. L'objectif est de comprendre les réponses évolutives des espèces et des communautés aux changements environnementaux au fil du temps et de proposer des solutions de conservation pour assurer leur durabilité. Il s'intéresse particulièrement à l'utilisation de la génétique et des collections des musées pour comprendre les bases des réponses des espèces aux nouveaux stress et préserver la biodiversité à l'ère actuelle du changement climatique mondial.

Lors d'un séminaire en janvier 2026, Brendan Reid a présenté ses recherches à ses nouveaux collègues : les membres de l'Institut ILEE et les membres du Département de biologie de l'URBE.

Les questions de recherche

Comment la génétique peut-elle nous renseigner sur la diversité biologique ?

Il a mené un projet de recherche postdoctoral sur le codage génétique et l'identification des tortues marines et d'eau douce. Un autre projet de recherche lui a permis d'analyser l'ADN environnemental afin d'évaluer différentes communautés dans des environnements fortement impactés par l'activité humaine : surveillance des récifs, rivières en milieu urbain.

Photo : Tortue Blanding (Emydoidea blandingii) d'une des populations étudiées dans le Wisconsin © Brendan Reid

Comment la perte de diversité génétique et la consanguinité affectent-elles les petites populations ?

Il a étudié cette question dans le cadre de deux projets de recherche postdoctoraux : l'un sur la génétique des poissons d'eau douce et l'autre sur la consanguinité et la condition physique des serpents à sonnettes en voie de disparition.

Comment les populations réagissent-elles à l'impact croissant de l'activité humaine au fil du temps ?

Sa thèse de doctorat portait sur les tortues et les routes. Les travaux sur les tortues se poursuivent grâce à une subvention de l'USFWS. Il dirige actuellement un projet à grande échelle visant à créer une base de données génomiques pour la tortue Blanding, une espèce menacée, qui sera utilisée dans le cadre de la planification de la conservation et de la criminalistique aux États-Unis.

La génomique historique pour répondre aux questions

Il a mené des recherches postdoctorales sur la génomique historique des poissons afin d'étudier l'évolution de la diversité génétique au fil du temps. Le projet « Évolution du cabillaud induite par la pêche » a utilisé des échantillons historiques et contemporains provenant de Norvège et de Terre-Neuve, au Canada.

Photo : Brendan Reid dans les îles Lofoten, en Norvège, avec des séchoirs utilisés dans la pêche norvégienne à la morue - l'un des d'étude dans laquelle les chercheurs ont utilisé des échantillons de 1907 associés à des échantillons des années 2010 afin de comprendre comment la morue s'est adaptée à la surpêche. © Patrice Escandon

Les changements évolutifs en termes de taille et d’âge à la maturité étaient déjà connus, mais nous voulions savoir s’ils étaient oligogéniques (causés par des changements dans quelques gènes seulement) ou polygéniques (causés par des changements dans de nombreux gènes ayant des effets individuels minimes). Nous avons montré que c’était très probablement une évolution polygénique, qui était à l’origine des changements induits par la pêche. L’une des réalisations dont je suis le plus fier est la publication de cette étude dans Philosophical Transactions of the Royal Society, la plus ancienne revue scientifique au monde !

L’article « Détection d’une adaptation polygénique parallèle à une nouvelle pression évolutive dans les populations sauvages : une étude de cas sur le cabillaud de l’Atlantique (Gadus morhua) » est disponible en open accès.

Pour les échantillons historiques, c’est notamment au travers du projet ARC Albatros (aux Philippines) que cela a été possible. Ce projet fait référence à l'expédition de l'USS Albatros en 1908-1909, qui a rapporté une immense collection de spécimens conservés dans de l'éthanol (du rhum à haute teneur en alcool 😊) à la place du formol. Plus de 10.000 spécimens ont été associés à des échantillons contemporains prélevés sur 60 sites entre 2017 et 2022.

Le projet PIRE aux Philippines étudie les changements dans les régions tropicales, mais son objectif principal est de déterminer si les tendances sont similaires dans différentes zones climatiques. Il relie les spécimens de musée collectés au début des années 1900 aux populations contemporaines afin de comprendre comment les changements d'habitat ont influencé la diversité génétique neutre et adaptative des poissons.

Des pertes de diversité avérées

Toutes ces recherches ont permis de constater de manière générale que les populations d'insectes, d'oiseaux, de mammifères et de poissons ont diminué et perdu entre 6 et 16 % de leur diversité à ce jour. La génomique confirme un effondrement récent des populations, probablement lié au changement d'habitat lié à l’activité humaine. On constate également une perte de 4% de la diversité dans les zones à forte densité humaine, et une sélection plus forte à proximité des zones de développement plus importantes. Et enfin, les poissons tropicaux perdent globalement leur diversité génétique.

Les futurs projets de recherche à l'UNamur

Parmi les projets que Brendan souhaite développer, une recherche au Domaine d'Haugimont pour la gestion de l'habitat et la surveillance des amphibiens belges menacés. Il se dit impatient de commencer à travailler sur l'ADN environnemental et sur certains projets de surveillance des salamandres dans un avenir proche, notamment un projet du SPW Recherche. Haugimont est reconnu Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) par la Région wallonne.

Brendan aimerait également se pencher sur la génomique historique (principalement chez les insectes) pour identifier les signes de changement et d’adaptation des communautés à partir des données collectées sur des spécimens.

Et travailler à la renaturation de l’Europe en général, principalement des rivières et des canaux.

De l’importance de la conservation

Brendan aimerait déterminer les besoins et les questions de conservation des espèces en analysant les programmes d'élevage dans les zoos. Il souhaite également poursuivre les analyses génétiques des populations et collecter des données sur le terrain afin de maintenir la cohérence entre la théorie et la pratique et surtout, cibler de manière précise les espèces qui ont le plus besoin de protection.

J'ai choisi de rejoindre l'UNamur parce que je travaille beaucoup avec des organismes aquatiques ou semi-aquatiques, en combinant des techniques moléculaires et des données écologiques, et que les profils de recherche des autres membres de l'URBE m'intéressaient beaucoup. Je voyais là de nombreuses possibilités de collaboration et d'intersections. J'avais également beaucoup travaillé sur des projets de surveillance à long terme dans des réserves naturelles, et j'étais intéressé par le développement de la recherche de l'UNamur au Domaine d'Haugimont.

Outre le travail sur le terrain (qui est la raison d'être de la plupart des biologistes spécialisés dans la conservation), j'aime beaucoup travailler avec les étudiants et développer des idées pour des projets de recherche.

Je suis impatient de me lancer dans des travaux sur l'ADN environnemental et dans certains projets de surveillance des salamandres dans un avenir proche.

Brendan Reid - Mini CV

Brendan est originaire des États-Unis, né dans l'État du New Jersey, il a vécu à New York pendant des années avant de récemment déménager en Belgique. Il a obtenu une licence en biologie et en anglais au Williams College, un master en biologie de la conservation à l'Université Columbia et un doctorat en écologie de la faune sauvage à l'Université du Wisconsin-Madison. Après son doctorat (et avant de rejoindre l'UNamur), il a effectué des recherches postdoctorales à l'American Museum of Natural History, à la Michigan State University, à la Rutgers University et à l'Université de Californie à Santa Cruz.

Compte tenu de la richesse de ses recherches, de son expertise de pointe et de sa motivation, il n'est pas étonnant que Brendan Reid ait été choisi pour rejoindre l'équipe de l'URBE du Département de biologie.

Bienvenue, Brendan !

Institute of Life, Earth and Environment (ILEE)

L’Institut ILEE se consacre à l'avancement de la recherche fondamentale et appliquée en vue d'une meilleure compréhension des processus sous-jacents qui régulent la vie sur terre, à la caractérisation des pressions anthropogéniques sur l'environnement et vice versa, et à la recherche d'alternatives durables pour gérer les ressources naturelles, réduire la pollution, conserver et restaurer la biodiversité.

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

Bien cachées aux yeux des passants, les grottes recèlent pourtant des secrets particulièrement esthétiques. Depuis 4 ans, Martin Vlieghe, effectue un doctorat en géologie à l'UNamur. Il explore l’origine des colorations étonnamment variées de certaines concrétions nichées au cœur des grottes belges et françaises. Avec le Prof. Johan Yans et Gaëtan Rochez, il échantillonne, observe et analyse ces magnifiques objets dans le but de lever le voile sur les mystères qu’ils cachent.

Photo : Spéléothèmes verts dans l’Aven du Mont Marcou (Hérault, France) © Stéphane Pire, Gaëtan Rochez (UNamur)

Les spéléothèmes, qui comprennent notamment les stalactites et les stalagmites, sont communément composés de calcite ou d’aragonite (CaCO3). Ce composé minéral provient directement de la roche dans laquelle la grotte s’est formée, et arbore naturellement une teinte blanche à brunâtre. Cependant, il peut arriver que les spéléothèmes arborent des teintes uniques et particulières. Du jaune au noir en passant par le bleu, le rouge, le vert ou encore le mauve, il y en a pour tous les goûts !

Une telle diversité de colorations reflète les nombreuses causes possibles : origine minéralogique, chimique, biologique ou même physique. Un spéléothème, comme toute formation naturelle, n’est jamais parfaitement pur. Leur processus de dépôt, par précipitation du carbonate de calcium dissout dans l’eau, s’accompagne nécessairement du dépôt des nombreuses impuretés transportées avec l’eau qui circule sous terre. Même si ces impuretés sont parfois trop peu concentrées ou simplement non colorées, il arrive qu’elles aient un impact visible sur la couleur. Le spéléothème arborera alors une couleur modifiée.

OK, mais à quoi ça sert ?

La formation des spéléothèmes est très souvent liée aux impuretés dissoutes dans l’eau souterraine. Dès lors, l’étude des spéléothèmes colorés permet d’apporter des informations précieuses sur les potentielles contaminations en métaux lourds ou autres composés organiques nocifs des eaux de surface, qui peuvent dans certains cas être consommées par les habitants. C’est donc un moyen simple et direct d’identifier des zones aux eaux potentiellement contaminées, et de déterminer si ces contaminations présentent un risque environnemental ou sanitaire.

Et c’est l’objectif de la thèse de Martin Vlieghe : appliquer de nombreuses techniques analytiques de pointe sur des échantillons de ces spéléothèmes afin de déterminer ces causes, et proposer une explication quant à l’origine des éléments colorants.

Quelques exemples.

Vertes de l’Aven du Marcou : l’influence du nickel

Un premier projet a exploré les spéléothèmes verts de l’Aven du Marcou (voir photo ci-dessus). Situé dans l’Hérault (France), ce gouffre est très connu dans la région pour sa succession de puits impressionnants, dont le plus grand est profond de plus de 100 mètres. Il possède également une toute petite salle dissimulée en haut d’une paroi abrupte, qui abrite une impressionnante concentration de spéléothèmes d’un vert profond. Après tous les efforts pour descendre et remonter des cordes pour progresser dans cette grotte très verticale, quelle belle récompense de découvrir ce véritable joyau souterrain ! L’émerveillement initial passé, il est temps de se mettre au travail : on observe, on décrit, on interprète, et on récupère quelques fragments verts au sol tout en respectant au maximum l’intégrité des lieux. De retour en Belgique, il est temps de passer aux analyses.

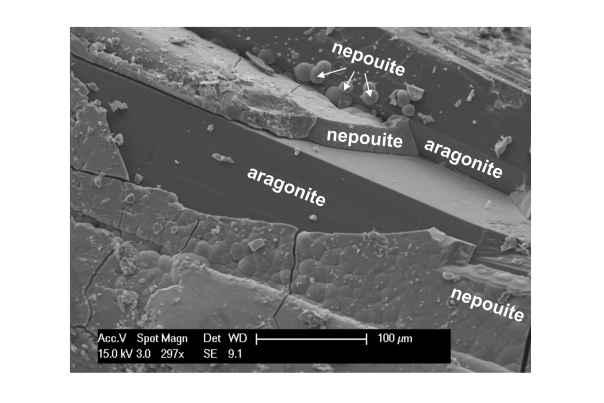

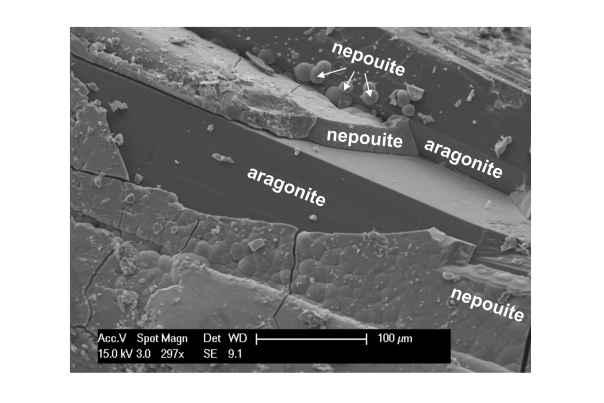

L’observation minutieuse des fragments récupérés montre rapidement la présence de minéraux verts dans la partie externe des spéléothèmes, qu’il n’est pas difficile d’associer à la couleur verte observée. Ces minéraux, qui se déposent en plaquettes parallèlement à l’aragonite blanche (CaCO3), se révèlent être des cristaux de népouite, un phyllosilicate de nickel ((Ni,Mg)3Si2O5(OH)4) habituellement trouvé dans les roches volcaniques marines.

La découverte est d’autant plus étonnante qu’il n’existe aucun gisement de nickel dans les environs de la grotte ! Une étude plus poussée de la composition des népouites révèle qu’elles contiennent une forte concentration de zinc, ce qui est aussi très inhabituel et qui suggère qu’elles sont en fait bien différentes de celles qui sont communément exploitées dans les gisements volcaniques. Finalement, ce mystère sera élucidé par l’examen approfondi des affleurements rocheux à proximité directe de l’aven. Juste au-dessus de la grotte se trouvent des riches siliceuses particulièrement riches en pyrites, un sulfure de fer communément trouvé dans ce genre de dépôts. L’analyse de ces sulfures révèle de fortes concentrations de nickel, qui se retrouve également dans la source d’eau naturelle en surface la plus proche de l’aven.

Résultat de cette « enquête » et explication finale : la népouite a pu se déposer sous terre par la dissolution des différents éléments chimiques contenus dans les pyrites des roches sus-jacentes, qui ont été transportés jusque dans la grotte par les eaux de surface et ont pu cristalliser sur place.

Bleues de Malaval : quand les métaux interagissent

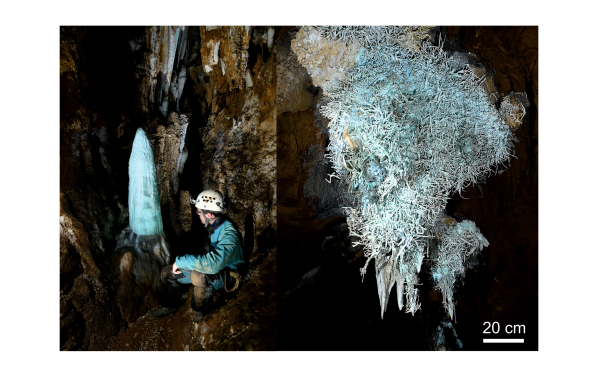

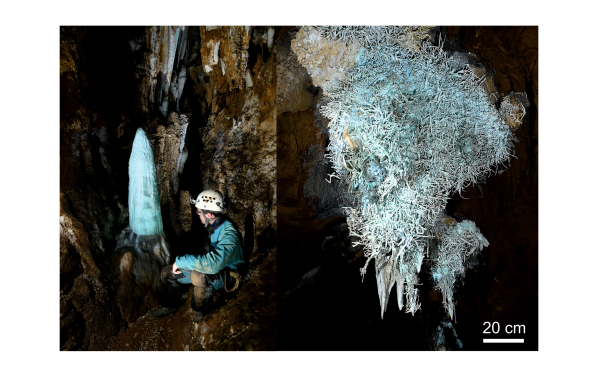

La grotte de Malaval est bien différente de l’aven du Marcou. Située en Lozère (France), elle s’étend en grand partie le long d’une haute rivière souterraine qui sinue sous le massif des Cévennes. Au détour d’un méandre, on peut y trouver des spéléothèmes d’un magnifique bleu azur.

Comme au Marcou, les spéléothèmes colorés ne se trouvent qu’à deux endroits bien précis de la grotte et nulle part ailleurs, ce qui suggère que l’origine des éléments chromophore est probablement très localisée.

Photos - Gauche : Stalagmite bleue de la Grotte de Malaval. Droite : Bouquet d’aragonite bleue de la Grotte de Malaval © Gaëtan Rochez (UNamur)

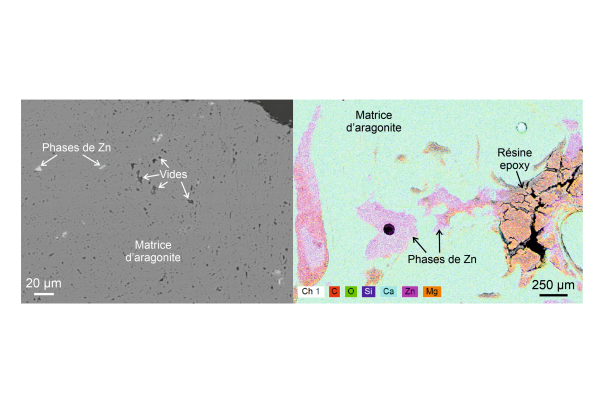

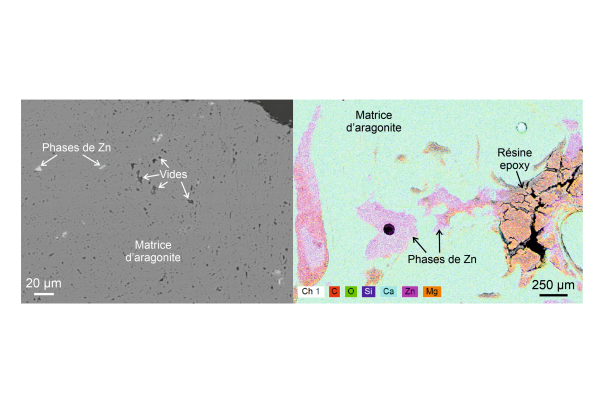

A nouveau, quelques fragments sont récoltés, qui comprennent une grande stalactite bleutée trouvée cassée à même le sol de la grotte. Une série d’observations microscopiques et d’analyses minéralogiques et géochimiques sont réalisées. La première constatation marquante est que plusieurs fragments bleus ne contiennent aucun autre minéral que l’aragonite, suggérant que contrairement aux vertes du Marcou, c’est l’aragonite elle-même qui est colorée par la présence d’éléments métalliques. Après examen des analyses, trois de ces éléments sortent du lot : le cuivre, très couramment cité comme cause de colorations bleutées dans l’aragonite, ainsi que le zinc et le plomb.

S’il apparait que le cuivre est bel et bien la cause principale de la coloration bleue, le zinc et le plomb jouent aussi un rôle.

Le zinc est présent en grand partie sous forme de phases amorphes d’un bleu profond, qui ne se retrouvent que dans certains des fragments bleus étudiés. La présence de ces phases, liées à l’oxydation des gisements riches en zinc proches, génère des variations de la couleur bleue à l’échelle microscopique mises en évidence par microspectrophotométrie optique.

Le plomb, quant à lui, a également un pouvoir colorant marqué, donnant des teintes vertes à bleues, mais l’analyse statistique des zones colorées et non colorées montre que ces colorations ne s’expriment qu’en l’absence de zinc, qui semble être un inhibiteur de la coloration induite par le plomb. Cette étude démontre bien que, même si un problème semble facile à expliquer de prime abord, il peut parfois cacher des subtilités insoupçonnées qu’il est nécessaire d’approfondir - pour en percer tous les secrets.

Gypses de la Cigalère : l’arc-en-ciel souterrain

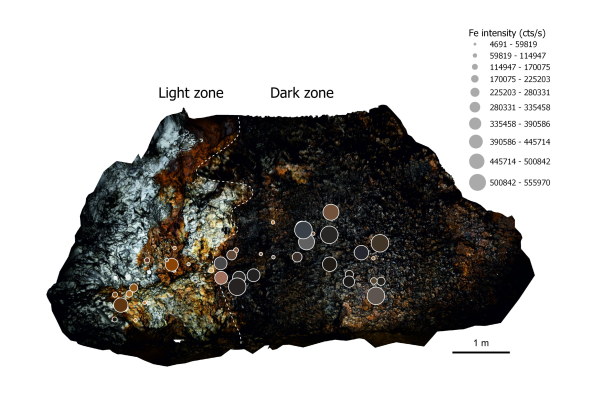

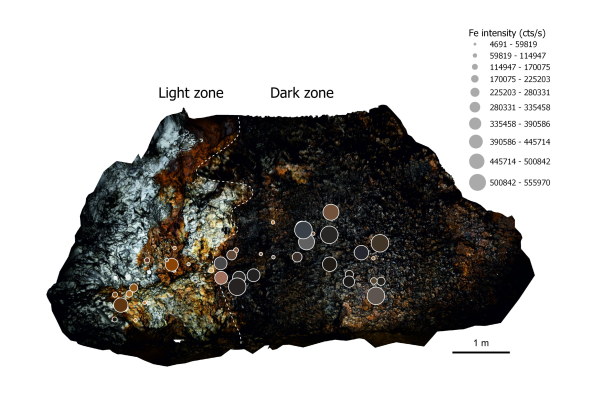

La Grotte de la Cigalère est unique en son genre. Non seulement elle recèle des quantités impressionnantes de gypse, un sulfate de calcium qu’on retrouve notamment dans certaines grottes. Cependant, ce gypse présente des colorations très variées et rarement observées dans la nature. En raison de cette rareté, cette grotte est particulièrement bien protégée, au point qu’il nous était interdit de récupérer le moindre fragment dans la grotte. Cette étude a donc été le moyen idéal de tester la nouvelle acquisition du Département de géologie : un spectromètre à fluorescence X portable (pXRF), qui permet une analyse rapide, in situ, et surtout totalement non-destructive des spéléothèmes colorés.

Photos - Analyse pXRF d’un coeur de stalactite bleu (gauche) et d’une coulée jaune (droite) dans la Grotte de la Cigalère © Stéphane Pire (UNamur)

Au total, cinq sites d’intérêt ont été choisis dans la Cigalère, pour la diversité de coloration qu’on y retrouvait. La pXRF a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs métaux.

Ainsi, à la Cascade Noire, une forte concentration de fer sous forme d’oxydes et de sulfates a été détectée, qui sont respectivement responsables d’une coloration noire et orangée du gypse.

On retrouve également du noir dans la Chapelle de Donnea, mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, aucun fer n’a été détecté. Ici, c’est bien le manganèse sous forme d’oxydes qui est responsable de la coloration. Cette observation est intéressante, car elle démontre bien que les colorations noires du gypse, deux phénomènes qui semblent similaires au premier abord, peuvent avoir des causes bien différentes, d’où l’intérêt de pouvoir réaliser des analyses directement sur le terrain.

Un peu plus en aval, c’est le bleu qui domine le long de la galerie principale, et les analyses réalisées ont montré de fortes similarités avec les spéléothèmes bleus de Malaval, avec une influence marquée du cuivre et potentiellement du zinc.

Tout ceci met en évidence que, malgré certaines limitations de l’appareil, ce type de méthode d’analyse non-destructive est un outil très précieux pour étudier des objets rares, fragiles, précieux ou protégés, dont la grotte de la Cigalère est un excellent exemple !

L'équipe de recherche

La thèse de doctorat de Martin Vlieghe sur « L'origine(s) des spéléothèmes colorés dans les grottes », réalisée sous la supervision du Professeur Johan Yans, et en collaboration avec Gaëtan Rochez a commencé en février 2022. Les chercheurs sont tous trois membres de la Faculté des sciences, Département de géologie de l’UNamur et de l'Institut de recherche ILEE.

ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) s’intéresse directement aux problématiques liées à l’étude et la préservation de l’environnement, auxquelles ce sujet se rattache directement.

Les différentes analyses ont été réalisées avec le soutien des plateformes technologiques de l’UNamur :

- Caractérisation physico-chimie (PC²)

- Lasers, optiques et spectroscopies (LOS)

- Microscopie électronique

- Synthèse, Irradiation et Analyse de Matériaux (SIAM)

Certaines analyses ont été réalisées en partenariat avec la KUL, le MRScNB et l’UMontpellier, et l’accès aux grottes a été assuré par l’Association Mont Marcou, l’Association de la grotte de Malaval et l’Association de Recherche souterraine du Haut Lez.

A l’origine, cette thèse a été financée par l’institut ILEE et les fonds institutionnels de l’UNamur, et par une bourse Aspirant F.R.S. - FNRS (FC 50205) depuis octobre 2023.

Elle est également étroitement liée au nouveau partenariat de recherche soutenu par le réseau RELIEF (Réseau d’Échanges et de Liaisons entre Institutions d’Enseignement supérieur Francophones), l’Institut de recherche ILEE de l’UNamur et l’EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne, Université Savoie Mont Blanc). Les programmes de mobilité entre ces entités renforceront un domaine de recherche commun : l’étude de la zone critique, la zone la plus superficielle de la Terre, où les roches, l'eau, l'air et les organismes vivants interagissent. La perspective est de développer d'autres domaines de recherche transdisciplinaires et des projets d'enseignement potentiels dans le domaine des sciences de l'environnement et du développement durable.

Avoir de la curiosité envers la Terre et le monde naturel : une clé pour relever les défis de demain !

Etudier la géologie, c’est développer des bases solides en physique, chimie et biologie pour comprendre la Terre, de sa dynamique interne aux processus de surface et leurs interactions avec notre environnement et les activités humaines.

Le géologue, grâce à sa formation interdisciplinaire, se positionne idéalement pour exercer des fonctions variées valorisant une approche scientifique rigoureuse à la résolution de problématiques complexes (recherche et développement, gestion de projet, consultance et éducation).

Les atouts de la formation à l’UNamur ?

- Une formation pratique et de nombreuses activités de terrain

- Des bases scientifiques fortes

- Une immersion dans la géologie dès le bloc 1

- Une possibilité d’ERASMUS dès le bloc 3

- Une grande proximité avec les enseignants

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Dans les prochains mois, l’Université de Namur participera à une mission spatiale exceptionnelle à bord de la Station spatiale internationale (ISS), aux côtés de l’astronaute belge Raphaël Liégeois. Le projet BeBlob, porté par les chercheurs Boris Hespeels (Institut ILEE) et Anne-Catherine Heuskin (Institut NARILIS), vise à étudier les capacités de réparation de l’ADN d’un organisme fascinant : le blob (Physarum polycephalum).

Dans les valises de l’astronaute Raphaël Liégeois, se trouveront des passagers plutôt insolites : des échantillons de blob desséchés, dont certains préalablement irradiés par des rayons X à l’UNamur. Objectif des scientifiques namurois ? Observer comment cet organisme répond à l’environnement spatial et est capable de réparer son ADN en microgravité, et comparer ces résultats avec ceux obtenus lors d’une expérience similaire réalisée sur Terre. « Nous simulons, dans notre laboratoire, les stress que le blob pourrait subir dans l’espace, afin d’évaluer sa capacité de survie et de réparation », explique Anne-Catherine Heuskin, professeure au Département de physique.

Une préparation minutieuse et des tests rigoureux

En attendant le décollage de la fusée prévu courant de l’année 2027, les chercheurs de l’UNamur préparent déjà activement la mission. Depuis plusieurs mois, ils mènent une batterie de tests pour garantir la fiabilité de l’expérience : réaction à des variations de température, pannes électriques, transport vers le lieu de décollage en Floride, assemblage du mini-vaisseau qui abritera les échantillons, etc. « Chaque détail compte : même le choix des sachets qui protègent les échantillons de la lumière peut influencer les résultats », souligne Boris Hespeels.

Une fois dans l’ISS, Raphaël Liégeois procédera à la réhydratation des échantillons, à leur culture dans une cabine de la station et les placera enfin dans un congélateur à -80°C. « Cette manipulation, simple en apparence, devient complexe en apesanteur. Par ailleurs, nous devons aussi nous assurer de la stabilité de nos échantillons, peu importe le timing de l’expérience », poursuit Boris Hespeels. Au sein de l’ISS, Raphaël Liégeois va, en effet, devoir mener diverses expériences sélectionnées par le service public de la Politique scientifique fédérale (BELSPO). « Et l’ordre de leur réalisation n’est pas encore établi », précisent les deux chercheurs namurois.

Des retombées scientifiques et sociétales majeures

Les analyses post-mission permettront d’identifier les mécanismes de protection cellulaire en conditions extrêmes. Ces résultats pourraient inspirer le développement de molécules protectrices pour les astronautes ou les patients en radiothérapie. « L’espace reste un environnement hostile. Comprendre comment le vivant s’y adapte est essentiel pour préparer l’exploration future », rappelle Boris Hespeels.

Enfin, le projet BeBlob comporte aussi un volet pédagogique : des activités autour du blob seront proposées dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la recherche scientifique et à l’exploration spatiale. Un projet ambitieux est également à l’étude, afin de permettre à des élèves de 8 à 18 ans de travailler directement sur des échantillons ayant participé à la mission de Raphaël Liégeois à bord de l’ISS.

Qu'est-ce qu'un blob ?

Le blob (Physarum polycephalum) est un organisme unicellulaire hors norme. Ni animal, ni plante, ni champignon. Dépourvu de cerveau, il est pourtant capable d’apprendre, de mémoriser et de résoudre des problèmes complexes. Il peut se dessécher complètement et survivre dans des conditions extrêmes, ce qui en fait un modèle idéal pour étudier la résilience du vivant. Dans le cadre du projet BeBlob, les chercheurs de l’UNamur ont mis en évidence une capacité exceptionnelle de résistance aux rayonnements ionisants chez cet organisme, jusqu’à mille fois la dose de radiation léthale pour un être humain !

L’expertise de l’UNamur

L’Université de Namur s’impose comme un acteur clé dans l’étude du blob. Les chercheurs du LARN (Laboratoire d'Analyse par Réaction Nucléaire) et des Instituts ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) et NARILIS (Namur Research Institut for Life Sciences) mènent depuis plusieurs années des recherches sur la résistance aux radiations et la réparation de l’ADN. Le projet BeBlob s’appuie sur une expérience acquise lors de précédentes missions spatiales et sur une collaboration active avec l’ESA et BELSPO. Le projet BeBlob est l’une des trois expériences scientifiques belges sélectionnées parmi 29 projets, pour être réalisées lors de la mission de l’astronaute belge Raphaël Liégeois prévue en 2027. Cette compétence scientifique place l’UNamur au cœur des enjeux de la biologie spatiale et de la recherche fondamentale sur la vie en milieu extrême. Un projet qui s’inscrit dans la dynamique d’UNIVERSEH, l’alliance d’universités européennes ERASMUS+ qui vise à construire une « université européenne » axée sur le secteur spatial, et dont l’UNamur fait partie.

Cet article est tiré de la rubrique "Eurêka" du magazine Omalius #39 (Décembre 2025).

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.

Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.

Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.

Les résultats en détail

Appel Equipement

- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain

- Luca Fusaro, Institut NISM

Appel Crédits de recherche (CDR)

- Marc Hennequart, Institut NARILIS

- Nicolas Gillet, Institut NARILIS

- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS

- Patricia Renard, Institut NARILIS

- Francesco Renzi, Institut NARILIS

- Stéphane Vincent, Institut NISM

- Laurence Meurant, Institut NaLTT

- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT

Appel Projets de recherche (PDR)

- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB

- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM

Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)

- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM

- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis

- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE

- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)

- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis

- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM

- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE

Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)

- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions

- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP

- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI

- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.

Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)

- Charlotte Beaudart, Institut Narilis

- Eli Thoré Institut ILEE

Appel WelCHANGE

- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain

- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP

Félicitations à tous et toutes !

La conservation de la biodiversité avec des données de terrain et des méthodes computationnelles

La conservation de la biodiversité avec des données de terrain et des méthodes computationnelles

Brendan Reid vient de rejoindre l’équipe de l'Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE), du Département de biologie de la Faculté des sciences. Cette unité fonctionne comme un écosystème collaboratif, rassemblant des compétences et expertises pour faire avancer la recherche sur les organismes et leurs interactions dynamiques avec l'environnement. Plongée dans des recherches aquatiques et semi-aquatiques !

Originaire du New Jersey, aux États-Unis Brendan Reid est devenu professeur de biologie à l'Université de Namur en septembre 2025 et membre de l'Institut de la vie, de la Terre et de l'environnement (ILEE). Ses recherches portent sur les changements chez les organismes et les communautés aquatiques et semi-aquatiques. Il s'intéresse particulièrement aux poissons, aux amphibiens et aux reptiles. Pour mener à bien ses recherches, il utilise la (méta)génomique et la recherche sur le terrain, ainsi que des données démographiques et génomiques. L'objectif ? La préservation et la gestion de la diversité.

Des solutions de conservation durables

Les recherches de Brendan Reid combinent le séquençage génomique de pointe dans l'espace et dans le temps avec l’analyse des données démographiques et sur l'habitat, à l’aide de méthodes computationnelles. L'objectif est de comprendre les réponses évolutives des espèces et des communautés aux changements environnementaux au fil du temps et de proposer des solutions de conservation pour assurer leur durabilité. Il s'intéresse particulièrement à l'utilisation de la génétique et des collections des musées pour comprendre les bases des réponses des espèces aux nouveaux stress et préserver la biodiversité à l'ère actuelle du changement climatique mondial.

Lors d'un séminaire en janvier 2026, Brendan Reid a présenté ses recherches à ses nouveaux collègues : les membres de l'Institut ILEE et les membres du Département de biologie de l'URBE.

Les questions de recherche

Comment la génétique peut-elle nous renseigner sur la diversité biologique ?

Il a mené un projet de recherche postdoctoral sur le codage génétique et l'identification des tortues marines et d'eau douce. Un autre projet de recherche lui a permis d'analyser l'ADN environnemental afin d'évaluer différentes communautés dans des environnements fortement impactés par l'activité humaine : surveillance des récifs, rivières en milieu urbain.

Photo : Tortue Blanding (Emydoidea blandingii) d'une des populations étudiées dans le Wisconsin © Brendan Reid

Comment la perte de diversité génétique et la consanguinité affectent-elles les petites populations ?

Il a étudié cette question dans le cadre de deux projets de recherche postdoctoraux : l'un sur la génétique des poissons d'eau douce et l'autre sur la consanguinité et la condition physique des serpents à sonnettes en voie de disparition.

Comment les populations réagissent-elles à l'impact croissant de l'activité humaine au fil du temps ?

Sa thèse de doctorat portait sur les tortues et les routes. Les travaux sur les tortues se poursuivent grâce à une subvention de l'USFWS. Il dirige actuellement un projet à grande échelle visant à créer une base de données génomiques pour la tortue Blanding, une espèce menacée, qui sera utilisée dans le cadre de la planification de la conservation et de la criminalistique aux États-Unis.

La génomique historique pour répondre aux questions

Il a mené des recherches postdoctorales sur la génomique historique des poissons afin d'étudier l'évolution de la diversité génétique au fil du temps. Le projet « Évolution du cabillaud induite par la pêche » a utilisé des échantillons historiques et contemporains provenant de Norvège et de Terre-Neuve, au Canada.

Photo : Brendan Reid dans les îles Lofoten, en Norvège, avec des séchoirs utilisés dans la pêche norvégienne à la morue - l'un des d'étude dans laquelle les chercheurs ont utilisé des échantillons de 1907 associés à des échantillons des années 2010 afin de comprendre comment la morue s'est adaptée à la surpêche. © Patrice Escandon

Les changements évolutifs en termes de taille et d’âge à la maturité étaient déjà connus, mais nous voulions savoir s’ils étaient oligogéniques (causés par des changements dans quelques gènes seulement) ou polygéniques (causés par des changements dans de nombreux gènes ayant des effets individuels minimes). Nous avons montré que c’était très probablement une évolution polygénique, qui était à l’origine des changements induits par la pêche. L’une des réalisations dont je suis le plus fier est la publication de cette étude dans Philosophical Transactions of the Royal Society, la plus ancienne revue scientifique au monde !

L’article « Détection d’une adaptation polygénique parallèle à une nouvelle pression évolutive dans les populations sauvages : une étude de cas sur le cabillaud de l’Atlantique (Gadus morhua) » est disponible en open accès.

Pour les échantillons historiques, c’est notamment au travers du projet ARC Albatros (aux Philippines) que cela a été possible. Ce projet fait référence à l'expédition de l'USS Albatros en 1908-1909, qui a rapporté une immense collection de spécimens conservés dans de l'éthanol (du rhum à haute teneur en alcool 😊) à la place du formol. Plus de 10.000 spécimens ont été associés à des échantillons contemporains prélevés sur 60 sites entre 2017 et 2022.

Le projet PIRE aux Philippines étudie les changements dans les régions tropicales, mais son objectif principal est de déterminer si les tendances sont similaires dans différentes zones climatiques. Il relie les spécimens de musée collectés au début des années 1900 aux populations contemporaines afin de comprendre comment les changements d'habitat ont influencé la diversité génétique neutre et adaptative des poissons.

Des pertes de diversité avérées

Toutes ces recherches ont permis de constater de manière générale que les populations d'insectes, d'oiseaux, de mammifères et de poissons ont diminué et perdu entre 6 et 16 % de leur diversité à ce jour. La génomique confirme un effondrement récent des populations, probablement lié au changement d'habitat lié à l’activité humaine. On constate également une perte de 4% de la diversité dans les zones à forte densité humaine, et une sélection plus forte à proximité des zones de développement plus importantes. Et enfin, les poissons tropicaux perdent globalement leur diversité génétique.

Les futurs projets de recherche à l'UNamur

Parmi les projets que Brendan souhaite développer, une recherche au Domaine d'Haugimont pour la gestion de l'habitat et la surveillance des amphibiens belges menacés. Il se dit impatient de commencer à travailler sur l'ADN environnemental et sur certains projets de surveillance des salamandres dans un avenir proche, notamment un projet du SPW Recherche. Haugimont est reconnu Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) par la Région wallonne.

Brendan aimerait également se pencher sur la génomique historique (principalement chez les insectes) pour identifier les signes de changement et d’adaptation des communautés à partir des données collectées sur des spécimens.

Et travailler à la renaturation de l’Europe en général, principalement des rivières et des canaux.

De l’importance de la conservation

Brendan aimerait déterminer les besoins et les questions de conservation des espèces en analysant les programmes d'élevage dans les zoos. Il souhaite également poursuivre les analyses génétiques des populations et collecter des données sur le terrain afin de maintenir la cohérence entre la théorie et la pratique et surtout, cibler de manière précise les espèces qui ont le plus besoin de protection.

J'ai choisi de rejoindre l'UNamur parce que je travaille beaucoup avec des organismes aquatiques ou semi-aquatiques, en combinant des techniques moléculaires et des données écologiques, et que les profils de recherche des autres membres de l'URBE m'intéressaient beaucoup. Je voyais là de nombreuses possibilités de collaboration et d'intersections. J'avais également beaucoup travaillé sur des projets de surveillance à long terme dans des réserves naturelles, et j'étais intéressé par le développement de la recherche de l'UNamur au Domaine d'Haugimont.

Outre le travail sur le terrain (qui est la raison d'être de la plupart des biologistes spécialisés dans la conservation), j'aime beaucoup travailler avec les étudiants et développer des idées pour des projets de recherche.

Je suis impatient de me lancer dans des travaux sur l'ADN environnemental et dans certains projets de surveillance des salamandres dans un avenir proche.

Brendan Reid - Mini CV

Brendan est originaire des États-Unis, né dans l'État du New Jersey, il a vécu à New York pendant des années avant de récemment déménager en Belgique. Il a obtenu une licence en biologie et en anglais au Williams College, un master en biologie de la conservation à l'Université Columbia et un doctorat en écologie de la faune sauvage à l'Université du Wisconsin-Madison. Après son doctorat (et avant de rejoindre l'UNamur), il a effectué des recherches postdoctorales à l'American Museum of Natural History, à la Michigan State University, à la Rutgers University et à l'Université de Californie à Santa Cruz.

Compte tenu de la richesse de ses recherches, de son expertise de pointe et de sa motivation, il n'est pas étonnant que Brendan Reid ait été choisi pour rejoindre l'équipe de l'URBE du Département de biologie.

Bienvenue, Brendan !

Institute of Life, Earth and Environment (ILEE)

L’Institut ILEE se consacre à l'avancement de la recherche fondamentale et appliquée en vue d'une meilleure compréhension des processus sous-jacents qui régulent la vie sur terre, à la caractérisation des pressions anthropogéniques sur l'environnement et vice versa, et à la recherche d'alternatives durables pour gérer les ressources naturelles, réduire la pollution, conserver et restaurer la biodiversité.

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

Bien cachées aux yeux des passants, les grottes recèlent pourtant des secrets particulièrement esthétiques. Depuis 4 ans, Martin Vlieghe, effectue un doctorat en géologie à l'UNamur. Il explore l’origine des colorations étonnamment variées de certaines concrétions nichées au cœur des grottes belges et françaises. Avec le Prof. Johan Yans et Gaëtan Rochez, il échantillonne, observe et analyse ces magnifiques objets dans le but de lever le voile sur les mystères qu’ils cachent.

Photo : Spéléothèmes verts dans l’Aven du Mont Marcou (Hérault, France) © Stéphane Pire, Gaëtan Rochez (UNamur)

Les spéléothèmes, qui comprennent notamment les stalactites et les stalagmites, sont communément composés de calcite ou d’aragonite (CaCO3). Ce composé minéral provient directement de la roche dans laquelle la grotte s’est formée, et arbore naturellement une teinte blanche à brunâtre. Cependant, il peut arriver que les spéléothèmes arborent des teintes uniques et particulières. Du jaune au noir en passant par le bleu, le rouge, le vert ou encore le mauve, il y en a pour tous les goûts !

Une telle diversité de colorations reflète les nombreuses causes possibles : origine minéralogique, chimique, biologique ou même physique. Un spéléothème, comme toute formation naturelle, n’est jamais parfaitement pur. Leur processus de dépôt, par précipitation du carbonate de calcium dissout dans l’eau, s’accompagne nécessairement du dépôt des nombreuses impuretés transportées avec l’eau qui circule sous terre. Même si ces impuretés sont parfois trop peu concentrées ou simplement non colorées, il arrive qu’elles aient un impact visible sur la couleur. Le spéléothème arborera alors une couleur modifiée.

OK, mais à quoi ça sert ?

La formation des spéléothèmes est très souvent liée aux impuretés dissoutes dans l’eau souterraine. Dès lors, l’étude des spéléothèmes colorés permet d’apporter des informations précieuses sur les potentielles contaminations en métaux lourds ou autres composés organiques nocifs des eaux de surface, qui peuvent dans certains cas être consommées par les habitants. C’est donc un moyen simple et direct d’identifier des zones aux eaux potentiellement contaminées, et de déterminer si ces contaminations présentent un risque environnemental ou sanitaire.

Et c’est l’objectif de la thèse de Martin Vlieghe : appliquer de nombreuses techniques analytiques de pointe sur des échantillons de ces spéléothèmes afin de déterminer ces causes, et proposer une explication quant à l’origine des éléments colorants.

Quelques exemples.

Vertes de l’Aven du Marcou : l’influence du nickel

Un premier projet a exploré les spéléothèmes verts de l’Aven du Marcou (voir photo ci-dessus). Situé dans l’Hérault (France), ce gouffre est très connu dans la région pour sa succession de puits impressionnants, dont le plus grand est profond de plus de 100 mètres. Il possède également une toute petite salle dissimulée en haut d’une paroi abrupte, qui abrite une impressionnante concentration de spéléothèmes d’un vert profond. Après tous les efforts pour descendre et remonter des cordes pour progresser dans cette grotte très verticale, quelle belle récompense de découvrir ce véritable joyau souterrain ! L’émerveillement initial passé, il est temps de se mettre au travail : on observe, on décrit, on interprète, et on récupère quelques fragments verts au sol tout en respectant au maximum l’intégrité des lieux. De retour en Belgique, il est temps de passer aux analyses.

L’observation minutieuse des fragments récupérés montre rapidement la présence de minéraux verts dans la partie externe des spéléothèmes, qu’il n’est pas difficile d’associer à la couleur verte observée. Ces minéraux, qui se déposent en plaquettes parallèlement à l’aragonite blanche (CaCO3), se révèlent être des cristaux de népouite, un phyllosilicate de nickel ((Ni,Mg)3Si2O5(OH)4) habituellement trouvé dans les roches volcaniques marines.

La découverte est d’autant plus étonnante qu’il n’existe aucun gisement de nickel dans les environs de la grotte ! Une étude plus poussée de la composition des népouites révèle qu’elles contiennent une forte concentration de zinc, ce qui est aussi très inhabituel et qui suggère qu’elles sont en fait bien différentes de celles qui sont communément exploitées dans les gisements volcaniques. Finalement, ce mystère sera élucidé par l’examen approfondi des affleurements rocheux à proximité directe de l’aven. Juste au-dessus de la grotte se trouvent des riches siliceuses particulièrement riches en pyrites, un sulfure de fer communément trouvé dans ce genre de dépôts. L’analyse de ces sulfures révèle de fortes concentrations de nickel, qui se retrouve également dans la source d’eau naturelle en surface la plus proche de l’aven.

Résultat de cette « enquête » et explication finale : la népouite a pu se déposer sous terre par la dissolution des différents éléments chimiques contenus dans les pyrites des roches sus-jacentes, qui ont été transportés jusque dans la grotte par les eaux de surface et ont pu cristalliser sur place.

Bleues de Malaval : quand les métaux interagissent

La grotte de Malaval est bien différente de l’aven du Marcou. Située en Lozère (France), elle s’étend en grand partie le long d’une haute rivière souterraine qui sinue sous le massif des Cévennes. Au détour d’un méandre, on peut y trouver des spéléothèmes d’un magnifique bleu azur.

Comme au Marcou, les spéléothèmes colorés ne se trouvent qu’à deux endroits bien précis de la grotte et nulle part ailleurs, ce qui suggère que l’origine des éléments chromophore est probablement très localisée.

Photos - Gauche : Stalagmite bleue de la Grotte de Malaval. Droite : Bouquet d’aragonite bleue de la Grotte de Malaval © Gaëtan Rochez (UNamur)

A nouveau, quelques fragments sont récoltés, qui comprennent une grande stalactite bleutée trouvée cassée à même le sol de la grotte. Une série d’observations microscopiques et d’analyses minéralogiques et géochimiques sont réalisées. La première constatation marquante est que plusieurs fragments bleus ne contiennent aucun autre minéral que l’aragonite, suggérant que contrairement aux vertes du Marcou, c’est l’aragonite elle-même qui est colorée par la présence d’éléments métalliques. Après examen des analyses, trois de ces éléments sortent du lot : le cuivre, très couramment cité comme cause de colorations bleutées dans l’aragonite, ainsi que le zinc et le plomb.

S’il apparait que le cuivre est bel et bien la cause principale de la coloration bleue, le zinc et le plomb jouent aussi un rôle.

Le zinc est présent en grand partie sous forme de phases amorphes d’un bleu profond, qui ne se retrouvent que dans certains des fragments bleus étudiés. La présence de ces phases, liées à l’oxydation des gisements riches en zinc proches, génère des variations de la couleur bleue à l’échelle microscopique mises en évidence par microspectrophotométrie optique.

Le plomb, quant à lui, a également un pouvoir colorant marqué, donnant des teintes vertes à bleues, mais l’analyse statistique des zones colorées et non colorées montre que ces colorations ne s’expriment qu’en l’absence de zinc, qui semble être un inhibiteur de la coloration induite par le plomb. Cette étude démontre bien que, même si un problème semble facile à expliquer de prime abord, il peut parfois cacher des subtilités insoupçonnées qu’il est nécessaire d’approfondir - pour en percer tous les secrets.

Gypses de la Cigalère : l’arc-en-ciel souterrain

La Grotte de la Cigalère est unique en son genre. Non seulement elle recèle des quantités impressionnantes de gypse, un sulfate de calcium qu’on retrouve notamment dans certaines grottes. Cependant, ce gypse présente des colorations très variées et rarement observées dans la nature. En raison de cette rareté, cette grotte est particulièrement bien protégée, au point qu’il nous était interdit de récupérer le moindre fragment dans la grotte. Cette étude a donc été le moyen idéal de tester la nouvelle acquisition du Département de géologie : un spectromètre à fluorescence X portable (pXRF), qui permet une analyse rapide, in situ, et surtout totalement non-destructive des spéléothèmes colorés.

Photos - Analyse pXRF d’un coeur de stalactite bleu (gauche) et d’une coulée jaune (droite) dans la Grotte de la Cigalère © Stéphane Pire (UNamur)

Au total, cinq sites d’intérêt ont été choisis dans la Cigalère, pour la diversité de coloration qu’on y retrouvait. La pXRF a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs métaux.

Ainsi, à la Cascade Noire, une forte concentration de fer sous forme d’oxydes et de sulfates a été détectée, qui sont respectivement responsables d’une coloration noire et orangée du gypse.

On retrouve également du noir dans la Chapelle de Donnea, mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, aucun fer n’a été détecté. Ici, c’est bien le manganèse sous forme d’oxydes qui est responsable de la coloration. Cette observation est intéressante, car elle démontre bien que les colorations noires du gypse, deux phénomènes qui semblent similaires au premier abord, peuvent avoir des causes bien différentes, d’où l’intérêt de pouvoir réaliser des analyses directement sur le terrain.

Un peu plus en aval, c’est le bleu qui domine le long de la galerie principale, et les analyses réalisées ont montré de fortes similarités avec les spéléothèmes bleus de Malaval, avec une influence marquée du cuivre et potentiellement du zinc.

Tout ceci met en évidence que, malgré certaines limitations de l’appareil, ce type de méthode d’analyse non-destructive est un outil très précieux pour étudier des objets rares, fragiles, précieux ou protégés, dont la grotte de la Cigalère est un excellent exemple !

L'équipe de recherche

La thèse de doctorat de Martin Vlieghe sur « L'origine(s) des spéléothèmes colorés dans les grottes », réalisée sous la supervision du Professeur Johan Yans, et en collaboration avec Gaëtan Rochez a commencé en février 2022. Les chercheurs sont tous trois membres de la Faculté des sciences, Département de géologie de l’UNamur et de l'Institut de recherche ILEE.

ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) s’intéresse directement aux problématiques liées à l’étude et la préservation de l’environnement, auxquelles ce sujet se rattache directement.

Les différentes analyses ont été réalisées avec le soutien des plateformes technologiques de l’UNamur :

- Caractérisation physico-chimie (PC²)

- Lasers, optiques et spectroscopies (LOS)

- Microscopie électronique

- Synthèse, Irradiation et Analyse de Matériaux (SIAM)

Certaines analyses ont été réalisées en partenariat avec la KUL, le MRScNB et l’UMontpellier, et l’accès aux grottes a été assuré par l’Association Mont Marcou, l’Association de la grotte de Malaval et l’Association de Recherche souterraine du Haut Lez.

A l’origine, cette thèse a été financée par l’institut ILEE et les fonds institutionnels de l’UNamur, et par une bourse Aspirant F.R.S. - FNRS (FC 50205) depuis octobre 2023.

Elle est également étroitement liée au nouveau partenariat de recherche soutenu par le réseau RELIEF (Réseau d’Échanges et de Liaisons entre Institutions d’Enseignement supérieur Francophones), l’Institut de recherche ILEE de l’UNamur et l’EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne, Université Savoie Mont Blanc). Les programmes de mobilité entre ces entités renforceront un domaine de recherche commun : l’étude de la zone critique, la zone la plus superficielle de la Terre, où les roches, l'eau, l'air et les organismes vivants interagissent. La perspective est de développer d'autres domaines de recherche transdisciplinaires et des projets d'enseignement potentiels dans le domaine des sciences de l'environnement et du développement durable.

Avoir de la curiosité envers la Terre et le monde naturel : une clé pour relever les défis de demain !

Etudier la géologie, c’est développer des bases solides en physique, chimie et biologie pour comprendre la Terre, de sa dynamique interne aux processus de surface et leurs interactions avec notre environnement et les activités humaines.

Le géologue, grâce à sa formation interdisciplinaire, se positionne idéalement pour exercer des fonctions variées valorisant une approche scientifique rigoureuse à la résolution de problématiques complexes (recherche et développement, gestion de projet, consultance et éducation).

Les atouts de la formation à l’UNamur ?

- Une formation pratique et de nombreuses activités de terrain

- Des bases scientifiques fortes

- Une immersion dans la géologie dès le bloc 1

- Une possibilité d’ERASMUS dès le bloc 3

- Une grande proximité avec les enseignants

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Du blob dans l’espace : une mission scientifique inédite

Dans les prochains mois, l’Université de Namur participera à une mission spatiale exceptionnelle à bord de la Station spatiale internationale (ISS), aux côtés de l’astronaute belge Raphaël Liégeois. Le projet BeBlob, porté par les chercheurs Boris Hespeels (Institut ILEE) et Anne-Catherine Heuskin (Institut NARILIS), vise à étudier les capacités de réparation de l’ADN d’un organisme fascinant : le blob (Physarum polycephalum).

Dans les valises de l’astronaute Raphaël Liégeois, se trouveront des passagers plutôt insolites : des échantillons de blob desséchés, dont certains préalablement irradiés par des rayons X à l’UNamur. Objectif des scientifiques namurois ? Observer comment cet organisme répond à l’environnement spatial et est capable de réparer son ADN en microgravité, et comparer ces résultats avec ceux obtenus lors d’une expérience similaire réalisée sur Terre. « Nous simulons, dans notre laboratoire, les stress que le blob pourrait subir dans l’espace, afin d’évaluer sa capacité de survie et de réparation », explique Anne-Catherine Heuskin, professeure au Département de physique.

Une préparation minutieuse et des tests rigoureux

En attendant le décollage de la fusée prévu courant de l’année 2027, les chercheurs de l’UNamur préparent déjà activement la mission. Depuis plusieurs mois, ils mènent une batterie de tests pour garantir la fiabilité de l’expérience : réaction à des variations de température, pannes électriques, transport vers le lieu de décollage en Floride, assemblage du mini-vaisseau qui abritera les échantillons, etc. « Chaque détail compte : même le choix des sachets qui protègent les échantillons de la lumière peut influencer les résultats », souligne Boris Hespeels.

Une fois dans l’ISS, Raphaël Liégeois procédera à la réhydratation des échantillons, à leur culture dans une cabine de la station et les placera enfin dans un congélateur à -80°C. « Cette manipulation, simple en apparence, devient complexe en apesanteur. Par ailleurs, nous devons aussi nous assurer de la stabilité de nos échantillons, peu importe le timing de l’expérience », poursuit Boris Hespeels. Au sein de l’ISS, Raphaël Liégeois va, en effet, devoir mener diverses expériences sélectionnées par le service public de la Politique scientifique fédérale (BELSPO). « Et l’ordre de leur réalisation n’est pas encore établi », précisent les deux chercheurs namurois.

Des retombées scientifiques et sociétales majeures

Les analyses post-mission permettront d’identifier les mécanismes de protection cellulaire en conditions extrêmes. Ces résultats pourraient inspirer le développement de molécules protectrices pour les astronautes ou les patients en radiothérapie. « L’espace reste un environnement hostile. Comprendre comment le vivant s’y adapte est essentiel pour préparer l’exploration future », rappelle Boris Hespeels.

Enfin, le projet BeBlob comporte aussi un volet pédagogique : des activités autour du blob seront proposées dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la recherche scientifique et à l’exploration spatiale. Un projet ambitieux est également à l’étude, afin de permettre à des élèves de 8 à 18 ans de travailler directement sur des échantillons ayant participé à la mission de Raphaël Liégeois à bord de l’ISS.

Qu'est-ce qu'un blob ?

Le blob (Physarum polycephalum) est un organisme unicellulaire hors norme. Ni animal, ni plante, ni champignon. Dépourvu de cerveau, il est pourtant capable d’apprendre, de mémoriser et de résoudre des problèmes complexes. Il peut se dessécher complètement et survivre dans des conditions extrêmes, ce qui en fait un modèle idéal pour étudier la résilience du vivant. Dans le cadre du projet BeBlob, les chercheurs de l’UNamur ont mis en évidence une capacité exceptionnelle de résistance aux rayonnements ionisants chez cet organisme, jusqu’à mille fois la dose de radiation léthale pour un être humain !

L’expertise de l’UNamur

L’Université de Namur s’impose comme un acteur clé dans l’étude du blob. Les chercheurs du LARN (Laboratoire d'Analyse par Réaction Nucléaire) et des Instituts ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) et NARILIS (Namur Research Institut for Life Sciences) mènent depuis plusieurs années des recherches sur la résistance aux radiations et la réparation de l’ADN. Le projet BeBlob s’appuie sur une expérience acquise lors de précédentes missions spatiales et sur une collaboration active avec l’ESA et BELSPO. Le projet BeBlob est l’une des trois expériences scientifiques belges sélectionnées parmi 29 projets, pour être réalisées lors de la mission de l’astronaute belge Raphaël Liégeois prévue en 2027. Cette compétence scientifique place l’UNamur au cœur des enjeux de la biologie spatiale et de la recherche fondamentale sur la vie en milieu extrême. Un projet qui s’inscrit dans la dynamique d’UNIVERSEH, l’alliance d’universités européennes ERASMUS+ qui vise à construire une « université européenne » axée sur le secteur spatial, et dont l’UNamur fait partie.

Cet article est tiré de la rubrique "Eurêka" du magazine Omalius #39 (Décembre 2025).

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.

Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.

Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.

Les résultats en détail

Appel Equipement

- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain

- Luca Fusaro, Institut NISM

Appel Crédits de recherche (CDR)

- Marc Hennequart, Institut NARILIS

- Nicolas Gillet, Institut NARILIS

- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS

- Patricia Renard, Institut NARILIS

- Francesco Renzi, Institut NARILIS

- Stéphane Vincent, Institut NISM

- Laurence Meurant, Institut NaLTT

- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT

Appel Projets de recherche (PDR)

- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB

- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM

Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)

- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM

- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis

- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE

- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)

- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis

- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM

- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE

Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)

- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions

- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP

- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI

- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.

Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)

- Charlotte Beaudart, Institut Narilis

- Eli Thoré Institut ILEE

Appel WelCHANGE

- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain

- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP

Félicitations à tous et toutes !

Événements

Soutenance publique de thèse de doctorat en sciences géographiques et biologiques : Setondé Constant Gnansounou

Enhancing the Sustainable Use and Resilience of Mangroves in the Anthropocene: An Integrative Social-Ecological Approach.

Jury

- Prof. Nicolas DENDONCKER (UNamur), Président

- Prof. Sabine HENRY (UNamur), Secrétaire

- Prof. Frédéric SILVESTRE (UNamur)

- Dr Sébastien DUJARDIN (UNamur)

- Prof. Kara PELLOWE (Stockholm University)

- Prof. Romain GLELE KAKAI (Université d’Abomey Calavi)

- Prof. Patrick KESTEMONT (UNamur)

- Prof. Eli THORE (UNamur)

Résumé

Mangroves play an important role in environmental conservation and livelihood provision yet remain one of the most threatened ecosystems on earth. This doctoral study assesses pathways to enhance coastal sustainability in the Anthropocene, by promoting the sustainable use of mangroves and strengthening their social-ecological resilience through an interdisciplinary approach.

The these is structured into four specific objectives:

- assessing the role of traditional beliefs and local deities in promoting the sustainable use of mangroves,

- analysing the synergies between legal frameworks and traditional beliefs in enhancing the social-ecological resilience of mangroves,

- developing a novel interdisciplinary framework to evaluate the social-ecological resilience of mangroves, and

- operationalizing the proposed framework in Benin’s mangroves, West Africa.

We collected field data using ethnobiological surveys, drone image analysis and document review, in-depth interviews, focus group discussions, plant and fish inventories across three coastal communities in Benin. The study draws insights from the seven principles of resilience to analyse mangrove sustainability. The interdisciplinarity methodology of this study links plant biology, fisheries sciences, and human geography to analyse mangroves as complex social-ecological systems.

Findings of the thesis show that traditional beliefs and local deities play a significant role in regulating the use of mangrove resources, while the overlapping of formal and informal institutions offer opportunities to enhance their social-ecological resilience.

The novel proposed framework called Mangrove Social Ecological Resilience Appraisal (MaSERA) outlines variables and indicators tailored to mangroves to assess their social-ecological resilience. Its application in Benin highlights its potential in identifying factors that enable or erode mangrove resilience, for informed decision making.

The study argues that promoting the sustainable use of mangroves and enhancing their social-ecological resilience represent dual imperatives for achieving coastal sustainability in the Anthropocene. It contributes to the growing body of knowledge on mangrove conservation and provides actionable insights for integrated coastal zone management.

Fish Physiology in support of Sustainable Aquaculture

During this international conference “Fish Physiology in Support to a Sustainable Aquaculture” we will emphasise recent achievements as well as constraints of research conducted in the domain of fish physiology. The overarching goal is to enhance the conditions for aquaculture farming and to ensure the sustainable development of aquaculture. A significant number of the world's leading scientific experts will convene in Namur, Belgium, to share their knowledge and latest discoveries in the field, which has been steadily growing for several decades.

Deadlines

- Opening of abstract submissions and registrations: 15 September 2025

- Deadline to submit indicative title and summary: 30 November 2025

- Deadline for final abstract submissions: 01 May 2026

- Early bird registration deadline: 01 March 2026

Conférence IBAF 2026

Seize ans après avoir accueilli l’édition 2010, l’UNamur est heureuse de renouer avec cette tradition scientifique et d’accueillir la 11e édition des Rencontres Ion Beam Applications Francophones (IBAF). L’organisation de cette édition sera portée par les scientifiques du Département de physique de l’UNamur actifs dans le domaine de la science des matériaux, de la biophysique et des applications interdisciplinaires des faisceaux d’ions.

Les Rencontres IBAF sont organisées depuis 2003, avec une périodicité de 2 ans depuis 2008, par la Division Faisceaux d’Ions de la Société Française du Vide (SFV), doyenne des sociétés nationales du vide dans le monde qui a célébré en 2025 son 80e anniversaire.

Comme lors des éditions précédentes, IBAF 2026 proposera un programme riche et varié avec des conférences invitées, des communications orales et posters et des sessions techniques. Le tout agrémenté d’une présence industrielle pour favoriser les échanges entre recherche et innovation.

La conférence couvrira un large éventail de thématiques, allant des instruments et techniques de faisceaux d’ions, à la physique des interactions ions-matière, en passant par l’analyse et la modification de matériaux, les applications aux sciences de la vie, aux sciences de la terre et de l’environnement, ainsi qu’aux sciences du patrimoine.

Ce contenu est en cours de migration. Nous vous invitons à consulter la page externe de l'institut de recherche.