La Faculté de droit inscrit sa formation dans une perspective de l'accompagnement de l'étudiant vers l'excellence et l'autonomie. Elle mène une recherche scientifique pointue et interdisciplinaire dans des domaines clés, notamment au travers de ses centres de recherche, le CRIDS et Vulnérabilités et Sociétés. Elle organise divers services à la société comme la formation continuée à l'attention des professionnels du droit.

Chaire Francqui 2025-2026 | Besoin d'environnement, besoin de droit ?

La Faculté de droit accueille la professeure Delphine Misonne à l’occasion d’une Chaire Francqui qui lui a été décernée par la Fondation Francqui : « Besoin d’environnement, besoin de droit ? ». L’organisation de cette chaire s’intègre pleinement dans le Fil Rouge de la Faculté de droit dédiée à ce substrat essentiel à la vie qu’est l’environnement, la nature, notre terre : « Réenchanter la terre »

Les études

La Faculté de droit offre une formation de bachelier en 3 ans, soit en horaire de jour, soit en horaire décalé. Les études de bachelier en droit à l’Université de Namur offrent une formation juridique de base complète, visant à faire des étudiantes et étudiants d’excellents juristes généralistes aptes à suivre le programme de Master en droit.

La recherche

La Faculté de droit mène une recherche scientifique pointue et interdisciplinaire. Ancrée dans la société actuelle, elle axe ses priorités de recherche, notamment, autour de ses deux centres de recherche : le CRIDS et le Centre Vulnérabilités et Sociétés. Une formation doctorale est proposée aux juristes désireux d’effectuer une thèse de doctorat.

Service à la société

À côté de l’enseignement et de la recherche, l’Université a une mission de service à la société. Dans ce cadre, la Faculté de droit propose diverses activités de formation continuée à l’attention des professionnels du droit. Le blog de la faculté est également disponible et partage l’actualité juridique belge et internationale. Enfin, l'Association des Anciens de la Faculté de droit est active : impossible d'oublier la Faculté après y être passé !

Organisation

La Faculté s'est organisée de manière optimale afin de gérer ses missions d'enseignement, de recherche et de service à la société.

Le fil rouge de droit

Depuis 2022, la Faculté de droit fait le choix d’un thème d’année qui réunit toute la Faculté, étudiants et enseignants, tous blocs et programmes confondus. Ce fil conducteur est exploité dans les cours, encadrements, travaux, tournois d'éloquence, et lors de conférences et activités pédagogiques et culturelles proposées au fil de l'année académique. Une dynamique enthousiaste et porteuse de valeurs qui rend toujours un peu plus unique l'encadrement de l'Université de Namur.

La Faculté de droit en quelques chiffres

Bibliothèque de la Faculté

La bibliothèque de la Faculté de droit possède environ 20.000 ouvrages et est abonnée à environ 150 périodiques couvrant les différentes branches du droit. Elle abrite également le Centre de documentation du CRIDS (Centre de Recherche Information, Droit, Société) mais aussi le centre de documentation de Vulnérabilités et Sociétés.

À la une

Événements

Conférence du REHNam | La « vérité » à l’ère numérique : entre lutte contre les manipulations de l’information et protection de l’information de qualité ?

Conférence donnée par Alexandra Michel, professeure à la Faculté de droit et membre du NADI (Namur Digital Institute) et du CRIDS (Centre de Recherche Information, Droit, Société).

Ces dernières années, le débat public se voit régulièrement malmené par diverses opérations de travestissement de « l'information ». Si le phénomène est aussi ancien que l’information elle-même, le numérique, la puissante interactivité offerte par les plateformes en ligne et les récents développements de l’intelligence artificielle générative confèrent une résonance tout autre au phénomène. Les manipulations de l’information en ligne circulent avec une viralité extrême et touchent en quelques minutes les internautes à travers le monde. Elles génèrent de sérieux risques pour la société et menacent la démocratie et l’État de droit. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler des évènements tels que les élections présidentielles américaine et française, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, l’attaque terroriste lors du festival Nova en 2023 et la guerre à Gaza.

Face à ce phénomène, les acteurs de tous les secteurs se mobilisent depuis quelques années. La présente conférence propose, sous l’angle du droit européen, un regard juridique sur les manipulations de l’information en ligne au regard de la liberté d’expression et du droit à l’information. Elle s’intéresse, d’une part, à la réponse du législateur de l’Union européenne pour lutter contre la désinformation en ligne et, d’autre part, aux mécanismes de protection de l’information de « qualité ».

Entrée libre.

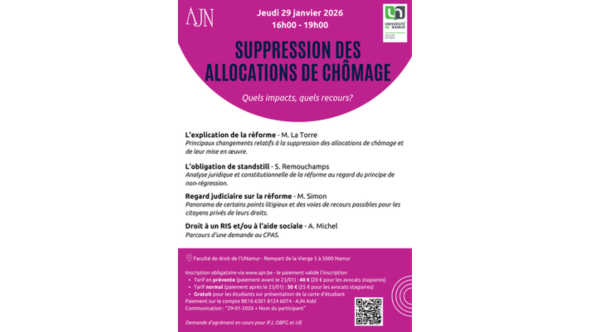

Conférence - La suppression des allocations de chômage : Quels impacts, quels recours ?

Conférence organisée par l'Association des Juristes Namurois.

Programme et orateurs

- L'explication de la réforme - M. La Torre

Principaux changements relatifs à la suppression des allocations de chômage et de leur mise en œuvre.

- L'obligation de standstill - S. Remouchamps

Analyse juridique et constitutionnelle de la réforme au regard du principe de non-régression.

- Regard judiciaire sur la réforme - M. Simon

Panorama de certains points litigieux et des voies de recours possibles pour les citoyens privés de leurs droits.

- Droit à un RIS et/ou à l'aide sociale - A. Michel

Parcours d'une demande au CPAS.

Inscriptions

Inscription obligatoire via https://www.ajn.be (le paiement valide l'inscription).

- Tarif en prévente (paiement avec le 23 janvier 2026) : 40€ (20€ pour les avocats stagiaires)

- Tarif normal appliqué aux paiements reçus après le 23 janvier 2026 : 50 € (25€ pour les avocats stagiaires)

- Gratuit pour les étudiants (encoder une adresse mail student ou envoyer une copie de la carte d'étudiant)

Paiement sur le compte bancaire BE16 6301 8124 6074 - AJN Asbl

Communication : "29-01-2026 + nom du participant".

Demande d’accréditation en cours pour IFJ, OBFG et IJE.

Informations complémentaires : ajn@unamur.be.

Chaire Francqui 2025-2026 en Faculté de droit | Besoin d'environnement, besoin de droit ?

Leçon 2 | Le droit de l’environnement menacé de disparition ?

Oratrice : Delphine Misonne, Maître de recherches FNRS, Professeure à l'UCLouvain, Directrice du CEDRE et membre de l'Académie royale de Belgique.

Cette Chaire Francqui offre un regard neuf sur les avancées mais aussi les tensions qui caractérisent aujourd’hui la manière dont le droit organise la relation de la société à l’environnement, en tant que substrat essentiel à la vie humaine et à l’équilibre des écosystèmes. Loin de présenter ce droit comme ayant atteint son paroxysme, ce sont de ses avancées récentes majeures dont il sera discuté, ainsi que des risques de régression qui le menacent. Si l’ambition de protéger l’environnement est bien devenue une question juridique, comment ses ressorts essentiels sont-ils en train d’évoluer, que ce soit en matière climatique, dans le rapport à la santé humaine ou encore au statut accordé à la nature ?

La conférence sera suivie d'un drink local proposé par le Cercle de Droit, la Régionale la Binchoise et la Régionale RTM.

Évènement gratuit. Inscription vivement souhaitée.

Accueil à partir de 17h30. Début de la leçon à 18h.