Depuis 2022, la Faculté de droit fait le choix d’un thème d’année qui réunit toute la Faculté, étudiants et enseignants, tous blocs et programmes confondus. Ce fil conducteur est exploité dans les cours, encadrements, travaux, tournois d'éloquences, conférences et activités pédagogiques et culturelles proposées au fil de l'année académique. Une dynamique enthousiasmante et porteuse de valeurs qui rend toujours un peu plus unique l'encadrement de l'Université de Namur.

Ainsi, en 2022-2023, nous nous sommes réunis autour de l’ENFANCE & la MIGRATION, en 2023-2024, autour du HARCELEMENT sous toutes ses formes, en 2024-2025, autour de l'INCLUSION, avec l'objectif de permettre à chacun.e de trouver sa place dans la société sans considération de race, sexe, classe sociale, génération, capacité, préférences amoureuses et/ou sexuelles,… Au fil de l'année, nous avons été sensibilisés au racisme, aux LGBTQIA+, aux moins valides, aux personnes âgées ou très jeunes, à la grossophobie, …

La thématique 2025-2026 : L'environnement, avec le slogan "Réenchantons la Terre"

Nous avons choisi cette année de mettre au centre de nos initiatives pédagogiques l'ENVIRONNEMENT, un des trois grands piliers du développement durable.

Objectifs

- Nous réunir (horaire décalé et horaire de jour ; BAC 1, BAC 2 et BAC 3, centres de recherches et masters spécialisés)

- Plonger dans la pratique et concrétiser les cours

- Conscientiser que le droit est un (bon) outil au service de valeurs

- Décloisonner les matières dans une approche transversale

- Devenir un juriste engagé

- S’enrichir la tête et le cœur !

Méthodologie

- Au travers des différents cours, TP, travaux (méthodo et TFC), par une concrétisation de la matière enseignée ;

- Dans le cadre d’activités complémentaires proposées : rencontre de professionnels du droit, pièces de théâtre, films, débats, ...

Les activités

Interventions externes dans les cours

- Jeudi 5 février 2026 - Cours de droit de l’environnement d’Amélie Lachapelle : présentation du Plan Climat 2030 de la Ville de Namur, suivi d’une discussion avec le service Air Climat Energie de la Ville de Namur.

- Jeudi 19 février 2026 - Cours de régulation et innovations technologiques d'Elise Degrave, visite de l'expo "Plus Vivant" au Delta suivie de la présentation du plan Climat 2030 de la Ville de Namur par Emma Wauthier, la coordinatrice du projet.

- Mercredi 25 février 2026 - Cours de droit économique d'Hervé Jacquemin, intervention de Jean-Marc Gollier, avocat spécialisé en droit de l'environnement, le greenwashing et la responsabilité des entreprises en matière d'environnement.

- Lundi 2 mars 2026 - Cours de droit pénal au D01, intervention de Léa Saussez, conseillère juridique à la Croix-Rouge de Belgique, sur les conséquences environnementales des conflits armés.

- Mercredi 18 mars 2026 - Cours English for Legal Professionals d’Aude Hansel intervention de Cirian Foulds, théologien et activiste.

- Mardi 24 mars 2026 - Cours de SPD d’Elise Degrave, intervention de Renaud Duterme, qui défend la géographie de combat

- Jeudi 7 mai 2026 - Cours de Droit des obligation, intervention de Carole Billiet, avocate spécialisée en droit de l’environnement intervenue dans Klimaatzaak.

Des activités facultaires en marge des cours

- Du 27 novembre 2025 au 2 avril 2026 - Chaire Francqui de la Faculté de droit – Delphine Misonne « Besoin d’environnement, besoin de droit »

- 17 février 2026 – Petit-déjeuner 100% local en collaboration avec le Kot-à-projets Koté Local.

- 16 février 2026 – Tournoi d’éloquence ouvert à toute la faculté

- 25 février 2026 – Atelier numérique durable

- 17 mars 2026 – Conférence sur le climat et la justice climatique

- 15 avril 2026 – Vide dressing à la Fac

Activités des partenaires

- 30 novembre 2025 - Procès fictif du Kot à projet « Les bras droit »

- 19 mars 2026 - Amélie Lachapelle éclaire nos futurs étudiants sur le droit et le développement durable

Au fil de l’année, de l’engagement citoyen

- Récolte de déchets en team building facultaire (printemps 2026)

Des activités facultaires initiées par les étudiants

- Repair café au Cercle

- Troc : « je cherche » & « je donne » au Cercle

- Atelier de confection de divers objets via recyclage

Activités créatives et ludiques

- Concours vidéo en collaboration avec la Ville de Namur (Plan Air Climat 2030)

- Lectures enrichissantes à la bibliothèque de la Faculté de droit

- 15 avril 2026 – Rencontre d’impro et Fête du Fil Rouge au profit d’une association qui défend l’environnement

À la une

Événements

Chaire Francqui 2025-2026 en Faculté de droit | Besoin d'environnement, besoin de droit ?

Leçon 3 | Délégaliser la pollution : la santé et le climat au cœur du propos

Oratrice : Delphine Misonne, Maître de recherches FNRS, Professeure à l'UCLouvain, Directrice du CEDRE et membre de l'Académie royale de Belgique.

Cette Chaire Francqui offre un regard neuf sur les avancées mais aussi les tensions qui caractérisent aujourd’hui la manière dont le droit organise la relation de la société à l’environnement, en tant que substrat essentiel à la vie humaine et à l’équilibre des écosystèmes. Loin de présenter ce droit comme ayant atteint son paroxysme, ce sont de ses avancées récentes majeures dont il sera discuté, ainsi que des risques de régression qui le menacent. Si l’ambition de protéger l’environnement est bien devenue une question juridique, comment ses ressorts essentiels sont-ils en train d’évoluer, que ce soit en matière climatique, dans le rapport à la santé humaine ou encore au statut accordé à la nature ?

La conférence sera suivie d'un drink local proposé par le Cercle de Droit, la Régionale la Binchoise et la Régionale RTM.

Évènement gratuit. Inscription vivement souhaitée.

Accueil à partir de 17h30. Début de la leçon à 18h.

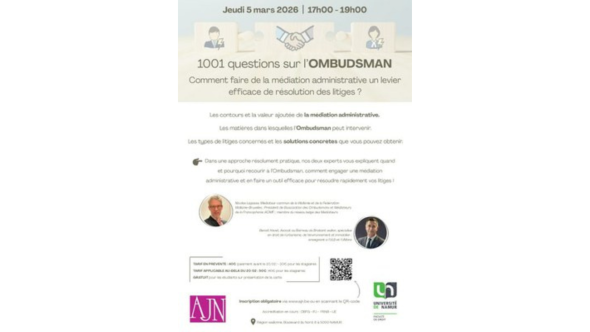

Conférence - L'Ombudsman : la médiation administrative

Conférence organisée par l'Association des Juristes Namurois.

Programme

1001 questions sur l'Ombudsman - Comment faire de la médiation administrative un levier efficace de résolution des litiges ?

- Les contours et la valeur ajoutée de la médiation administrative

- Les matières dans lesquelles l’Ombudsman peut intervenir

- Les types de litiges concernés et les solutions concrètes que vous pouvez obtenir.

Dans une approche résolument pratique, nos deux experts vous expliquent quand et pourquoi recourir à l’Ombudsman, comment engager une médiation administrative et en faire un outil efficace pour résoudre rapidement vos litiges !

Orateurs

Nicolas Lagasse | Médiateur commun de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; Président de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) ; membre du réseau belge des Médiateurs

Benoit Havet | Avocat au Barreau du Brabant wallon, spécialisé en droit de l’urbanisme, de l’environnement et immobilier ; enseignant à l’ULB et l’UMons

Inscriptions

Inscription obligatoire via https://www.ajn.be (le paiement valide l'inscription).

- Tarif en prévente (paiement avant le 20 février 2026) : 40€ (30€ pour les stagiaires)

- Tarif applicable au-delà du 20 février 2026 : 50 € (40€ pour les stagiaires)

- Gratuit pour les étudiants sur présentation de la carte étudiant

Demande d’accréditation en cours pour IFJ, OBFG, FRNB et IJE.

Informations complémentaires : ajn@unamur.be.

Chaire Francqui 2025-2026 en Faculté de droit | Besoin d'environnement, besoin de droit ?

Leçon 4 | L’abeille, l’humain et le glacier

Oratrice : Delphine Misonne, Maître de recherches FNRS, Professeure à l'UCLouvain, Directrice du CEDRE et membre de l'Académie royale de Belgique.

Cette Chaire Francqui offre un regard neuf sur les avancées mais aussi les tensions qui caractérisent aujourd’hui la manière dont le droit organise la relation de la société à l’environnement, en tant que substrat essentiel à la vie humaine et à l’équilibre des écosystèmes. Loin de présenter ce droit comme ayant atteint son paroxysme, ce sont de ses avancées récentes majeures dont il sera discuté, ainsi que des risques de régression qui le menacent. Si l’ambition de protéger l’environnement est bien devenue une question juridique, comment ses ressorts essentiels sont-ils en train d’évoluer, que ce soit en matière climatique, dans le rapport à la santé humaine ou encore au statut accordé à la nature ?

La conférence sera suivie d'un drink local proposé par le Cercle de Droit, la Régionale la Binchoise et la Régionale RTM.

Évènement gratuit. Inscription vivement souhaitée.

Accueil à partir de 17h30. Début de la leçon à 18h.