Au sein de NaDI, les chercheurs apportent des soutions innovantes aux nouveaux défis sociétaux posés par la révolution digitale (eGov, eHealth, eServices, Big data, etc.). Issus de différentes disciplines, les chercheurs croisent leurs expertises en informatique, technologie, éthique, droit, management ou sociologie. Regroupant six centres de recherche, le Namur Digital Institute offre une expertise multidisciplinaire unique dans tous les domaines de l'informatique, de ses applications et de son impact social.

Parmi ses principales compétences figurent les méthodes formelles, l'interface homme-machine, l'ingénierie des exigences, les techniques de modélisation pour concevoir des systèmes logiciels complexes, les tests, l'assurance qualité, les lignes de produits logiciels, les bases de données, le big data, l'apprentissage automatique et plus généralement l'intelligence artificielle, la sécurité, la vie privée, l'éthique, l'évaluation technologique et le raisonnement juridique.

En savoir plus

Ce contenu est en cours de migration. Nous vous invitons à consulter la page externe de l'institut de recherche.

À la une

Actualités

Vingt films pour comprendre le numérique : le pari ludique de deux experts de l’UNamur

Vingt films pour comprendre le numérique : le pari ludique de deux experts de l’UNamur

Terminator pour parler d’IA ? Wall-E pour parler de la dépendance technologique ? The Truman Show pour évoquer les réseaux sociaux ? Dans un nouvel ouvrage, deux professeurs de l’UNamur, Anthony Simonofski (transformation numérique- Faculté EMCP – Institut NaDI) et Benoît Vanderose (Génie logiciel – Faculté d’informatique – Institut NaDI), proposent un voyage à la croisée du numérique et de l’imaginaire cinématographique.

Leur ouvrage « Cinématech - Vingt œuvres pour comprendre le numérique » a une visée avant tout éducative puisqu’il permet au lecteur de mieux comprendre le numérique et ses enjeux. Mais l’originalité de l’approche choisie par les deux auteurs, en fait un outil aussi ludique qu’instructif.

« L’idée est simple : utiliser 20 films et séries pour illustrer l'histoire du numérique, trois technologies importantes (IA, Robotique, XR) et leurs enjeux. Pour ce faire, on part de Terminator, Her, Wall-E, Minority Report et bien d’autres pour rendre ces sujets accessibles », explique Anthony Simonofski Professeur au sein de la Faculté d’économie, management, sciences politiques et communication (EMCP).

Edité par l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, l’ouvrage est le prolongement du Podcast Pop-Code réalisé par les deux experts et cinéphiles. Ils y explorent l'utilisation de la Pop-Culture pour éduquer au numérique, tout en examinant ses enjeux et limites.

« Avec le livre, nous pouvons approfondir le propos du podcast, en fournissant davantage de cohérence et de références scientifiques », précise Benoit Vanderose, professeur au sein de la Faculté d’informatique.

Trois publics sont visés par ce nouvel ouvrage :

- Celles et ceux qui veulent mieux comprendre le numérique sans jargon

- Les cinéphiles curieux de voir leurs œuvres préférées sous un autre angle,

- Les enseignants et formateurs qui cherchent des supports concrets pour parler du numérique en classe

Des séances du numérique à l’UNamur et un projet de recherche

Outre le podcast Pop-Code et l’ouvrage « Cinématech », le projet de Benoit Vanderose et Anthony Simonofski se décline aussi sous la forme de « séances du numérique » organisées à l’UNamur. Au programme ? Des films suivis de débats avec des experts et expertes pour comprendre les défis du numérique et stimuler la réflexion collective. Dans ce projet, Anthony Simonofski, et Benoit Vanderose sont accompagnés d’Anne-Sophie Collard, et Fanny Barnabé. Prochain rendez-vous ? Le 12 février pour une diffusion de I, Daniel Blake (Ken Loach) pour parler d’inclusion numérique !

A noter aussi sur la même thématique : le projet de recherche en cours - https://arc-projects.unamur.be/di-fic

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.

Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.

Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.

Les résultats en détail

Appel Equipement

- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain

- Luca Fusaro, Institut NISM

Appel Crédits de recherche (CDR)

- Marc Hennequart, Institut NARILIS

- Nicolas Gillet, Institut NARILIS

- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS

- Patricia Renard, Institut NARILIS

- Francesco Renzi, Institut NARILIS

- Stéphane Vincent, Institut NISM

- Laurence Meurant, Institut NaLTT

- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT

Appel Projets de recherche (PDR)

- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB

- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM

Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)

- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM

- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis

- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE

- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)

- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis

- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM

- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE

Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)

- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions

- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP

- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI

- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.

Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)

- Charlotte Beaudart, Institut Narilis

- Eli Thoré Institut ILEE

Appel WelCHANGE

- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain

- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP

Félicitations à tous et toutes !

L’UNamur rejoint ERCIS, le réseau européen leader en systèmes d’information

L’UNamur rejoint ERCIS, le réseau européen leader en systèmes d’information

L’Université de Namur franchit une nouvelle étape dans son engagement pour accompagner la transformation numérique. Elle rejoint en effet le prestigieux réseau European Research Center for Information Systems (ERCIS) en tant que Partner Institution, via le centre de recherche MINDIT (Management de l’Information et Transformation Numérique).

Le réseau ERCIS fédère des universités et des entreprises issues de 25 pays – principalement européens – autour d’un objectif commun : faire progresser la recherche sur les systèmes d’information et relever les défis de la transformation numérique. Pour ce faire, le réseau ERCIS met l’accent sur la recherche collaborative, l’innovation et le partage de connaissances.

Rejoindre ERCIS est une belle marque de reconnaissance envers l’expertise développée par MINDIT et une formidable opportunité de nourrir nos recherches et nos enseignements avec une dimension internationale.

Concrètement, cette adhésion ouvre la voie à des opportunités de formation pour les chercheurs et doctorants de MINDIT : événements de réseautage, workshops annuels, summer school ou encore PhD Colloquium. Elle permet également de créer des ponts pour développer des partenariats au niveau des programmes académiques.

Enfin, ERCIS s’appuie sur un comité consultatif d’entreprises, garantissant une synergie entre recherche et pratiques de terrain.

Centre de recherche MINDIT

Le Centre de recherche MINDIT (NaDI) développe depuis 2024 une expertise dans les systèmes d’information, un domaine de recherche à l’intersection de l’informatique et du management. Les travaux de MINDIT explorent le potentiel des nouvelles technologies (IA, internet des objets, réalité augmentée, big data…) dans l’objectif de répondre aux besoins concrets du monde de l’entreprise et des organisations publiques. MINDIT rassemble plusieurs académiques comme Corentin Burnay (directeur), Isabelle Linden, Stéphane Faulkner ou Annick Castiaux.

Éduquer au numérique par la fiction : l’initiative interdisciplinaire du NaDI

Éduquer au numérique par la fiction : l’initiative interdisciplinaire du NaDI

Le Namur Digital Institute (NaDI) lance un cycle de rendez-vous originaux : « Les Séances du Numérique ». Des films suivis de débats avec des experts et expertes pour comprendre les défis du numérique et stimuler la réflexion collective. Un projet porté par Anthony Simonofski, Anne-Sophie Collard, Benoît Vanderose et Fanny Barnabé.

Les Séances du Numérique sont une initiative lancée par le NaDI, l’institut de recherche sur le numérique à l’UNamur. Ce dernier regroupe des chercheurs et chercheuses issues des Facultés de droit, d’informatique et EMCP.

Pour stimuler la collaboration interdisciplinaire, le NaDI a lancé un appel à projets. Un des projets retenus ? Les Séances du Numérique, format original où la fiction devient le point de départ d’un débat. Chaque rencontre commence par la projection d’un film, suivie d’une conférence interdisciplinaire sur une question de société liée au numérique.

Une première Séance du Numérique marquante

Pour inaugurer le cycle, l’équipe a choisi de projeter The Social Network en mai dernier. Le film retrace la création de Facebook par Mark Zuckerberg et le débat portait sur la modération des réseaux sociaux, un sujet brûlant depuis l’élection de Donald Trump. Deux experts ont animé la discussion : Julien Albert, expert du centre PReCISE, et Jérémy Grossman, expert au CRIDS.

Éduquer par la fiction

L’ambition de ces séances est simple : éduquer au numérique par la fiction et confronter des points de vue variés.

Ce format prolonge l’expérience du podcast Pop-Code déjà animé par Anthony Simonofski et Benoît Vanderose, mais avec une dimension supplémentaire : l’interdisciplinarité et l’échange direct avec le public. Après le film, chacun peut interpeller les experts et expertes et enrichir la réflexion.

Et la suite ?

Le numérique sera au cœur des prochaines projections, en s’inscrivant dans une dynamique à la fois collaborative et ancrée dans l’actualité :

- En favorisant la collaboration entre plusieurs centres du NaDI pour faire dialoguer les disciplines (comme ce fut le cas lors de la première séance avec le CRIDS et PReCISE).

- En rebondissant sur des thématiques liées à l’actualité pour garantir la pertinence des échanges.

Quatre séances seront proposées par an, ouvertes à toutes et tous, avec une priorité : toucher les citoyens et citoyennes. Les films sont là pour donner un rayonnement culturel et scientifique à l’événement.

À terme, l’équipe aimerait diversifier ses formats : projections dans des cinémas comme le Caméo, diffusion de séries, voire des playconférences où l’on joue à un jeu vidéo pendant le débat. L’idée : utiliser la fiction sous toutes ses formes pour lancer la discussion.

L’équipe derrière le projet

- Fanny Barnabé, chargée de cours au CRIDS / NaDI

- Anne-Sophie Collard, professeure à la Faculté EMCP

- Anthony Simonofski, professeur à la Faculté EMCP

- Benoît Vanderose, professeur à la Faculté d’informatique

En collaboration avec le Confluent des savoirs et l'Administration de la communication

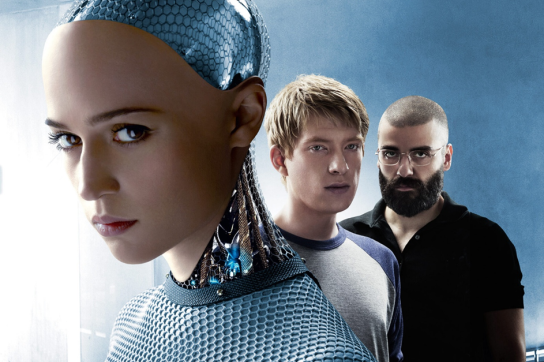

Prochaine séance : 4 novembre – “L’IA a-t-elle une conscience ?”

Projection du film Ex Machina suivie d’un débat avec Isabelle Linden et Benoît Frenay.

Penser, réfléchir : l’être humain est-il encore unique ?

Derrière la révolution de l’IA, une question se pose : l'IA a-t-elle une conscience ? Pour cette deuxième projection-débat des Séances du Numérique, nous vous invitons à plonger dans le film Ex_machina, un face-à-face troublant entre création et créateur, entre humain et machine, entre futur et humanité.

Programme :

- 17h : Accueil & présentation du film

- 17h15 : Projection du film Ex machina

- 19h05 : Débat « L’IA a-t-elle une conscience ? » (avec Isabelle Linden & Benoît Frenay)

- 19h45 : fin

Deux experts prendront part au débat :

- Benoît Frenay, qui apportera un éclairage sur les logiques d’apprentissage des intelligences artificielles actuelles et les limites de leur « autonomie ». Peut-on vraiment parler d’intelligence sans conscience ? Jusqu’où peut aller l’imitation ?

- Isabelle Linden, qui interrogera les fondements mêmes de ce que nous appelons « penser » dans une logique informatique. Peut-on créer une machine consciente ? Ou ne sommes-nous que face à des miroirs de nos propres désirs ?

Vingt films pour comprendre le numérique : le pari ludique de deux experts de l’UNamur

Vingt films pour comprendre le numérique : le pari ludique de deux experts de l’UNamur

Terminator pour parler d’IA ? Wall-E pour parler de la dépendance technologique ? The Truman Show pour évoquer les réseaux sociaux ? Dans un nouvel ouvrage, deux professeurs de l’UNamur, Anthony Simonofski (transformation numérique- Faculté EMCP – Institut NaDI) et Benoît Vanderose (Génie logiciel – Faculté d’informatique – Institut NaDI), proposent un voyage à la croisée du numérique et de l’imaginaire cinématographique.

Leur ouvrage « Cinématech - Vingt œuvres pour comprendre le numérique » a une visée avant tout éducative puisqu’il permet au lecteur de mieux comprendre le numérique et ses enjeux. Mais l’originalité de l’approche choisie par les deux auteurs, en fait un outil aussi ludique qu’instructif.

« L’idée est simple : utiliser 20 films et séries pour illustrer l'histoire du numérique, trois technologies importantes (IA, Robotique, XR) et leurs enjeux. Pour ce faire, on part de Terminator, Her, Wall-E, Minority Report et bien d’autres pour rendre ces sujets accessibles », explique Anthony Simonofski Professeur au sein de la Faculté d’économie, management, sciences politiques et communication (EMCP).

Edité par l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, l’ouvrage est le prolongement du Podcast Pop-Code réalisé par les deux experts et cinéphiles. Ils y explorent l'utilisation de la Pop-Culture pour éduquer au numérique, tout en examinant ses enjeux et limites.

« Avec le livre, nous pouvons approfondir le propos du podcast, en fournissant davantage de cohérence et de références scientifiques », précise Benoit Vanderose, professeur au sein de la Faculté d’informatique.

Trois publics sont visés par ce nouvel ouvrage :

- Celles et ceux qui veulent mieux comprendre le numérique sans jargon

- Les cinéphiles curieux de voir leurs œuvres préférées sous un autre angle,

- Les enseignants et formateurs qui cherchent des supports concrets pour parler du numérique en classe

Des séances du numérique à l’UNamur et un projet de recherche

Outre le podcast Pop-Code et l’ouvrage « Cinématech », le projet de Benoit Vanderose et Anthony Simonofski se décline aussi sous la forme de « séances du numérique » organisées à l’UNamur. Au programme ? Des films suivis de débats avec des experts et expertes pour comprendre les défis du numérique et stimuler la réflexion collective. Dans ce projet, Anthony Simonofski, et Benoit Vanderose sont accompagnés d’Anne-Sophie Collard, et Fanny Barnabé. Prochain rendez-vous ? Le 12 février pour une diffusion de I, Daniel Blake (Ken Loach) pour parler d’inclusion numérique !

A noter aussi sur la même thématique : le projet de recherche en cours - https://arc-projects.unamur.be/di-fic

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

28 nouveaux projets de recherche financés grâce au FNRS

Le F.R.S.-FNRS vient de publier les résultats de ses différents appels 2025. Il s’agit des appels « Crédits & Projets » et « WelCHANGE » ainsi que les appels « FRIA » (Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture) et « FRESH » (Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines) visant à soutenir des thèses de doctorat. Résultats pour l’UNamur ? 28 projets sélectionnés témoignant de la qualité et de la richesse de la recherche à l’UNamur.

L’appel « Crédits & Projets » a permis d’obtenir 12 financements pour de nouveaux projets ambitieux. Parmi ceux-ci, notons deux financements « équipement », huit financements « crédits de recherche (CDR) », deux financements « projets de recherche (PDR) » dont un en collaboration avec l’ULB. L’appel de soutien à la recherche doctorale FRIA financera onze bourses de doctorat et l’appel FRESH, trois.

Deux prestigieux Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS) ont également été obtenus. Ce financement de 3 ans permet de soutenir de jeunes chercheurs permanents désireux de développer un programme de recherche original et novateur en acquérant leur autonomie scientifique au sein de leur département.

Signalons également les deux projets financés dans le cadre de l’appel « WelCHANGE » ; instrument de financement de projets de recherche ayant des impacts sociétaux potentiels, portés par une promotrice principale ou un promoteur principal relevant des Sciences Humaines et Sociales.

Les résultats en détail

Appel Equipement

- Xavier De Bolle, Institut Narilis, Co-promoteur en collaboration avec l’UCLouvain

- Luca Fusaro, Institut NISM

Appel Crédits de recherche (CDR)

- Marc Hennequart, Institut NARILIS

- Nicolas Gillet, Institut NARILIS

- Jean-Yves Matroule, Institut NARILIS

- Patricia Renard, Institut NARILIS

- Francesco Renzi, Institut NARILIS

- Stéphane Vincent, Institut NISM

- Laurence Meurant, Institut NaLTT

- Emma-Louise Silva, Institut NaLTT

Appel Projets de recherche (PDR)

- Jérémy Dodeigne, Institut Transitions, Co-promoteur en collaboration avec l’ULB

- Luc Henrard, Institut NISM; Co-promoteur: Yoann Olivier, Institut NISM

Fonds pour la formation à la Recherche dans l’Industrie et dans l’Agriculture (FRIA)

- Emma Bongiovanni - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM

- Simon Chabot - Promotrice : Carine Michiels, Institut Narilis ; Co-promotrice : Anne-Catherine Heuskin, Institut Narilis

- Lee Denis - Promotrice : Muriel Lepère, Institut ILEE

- Maé Desclez - Promoteur : Johan Yans, Institut ILEE ; Co-promoteur : Hamed Pourkhorsandi (Université de Toulouse)

- Pierre Lombard - Promoteur : Benoît Muylkens, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Amandine Pecquet - Promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis ; Co-promoteur : Damien Coupeau, Institut Narilis

- Kilian Petit - Promoteur : Henri-François Renard, Institut Narilis ; Co-promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Simon Rouxhet - Promotrice : Catherine Michaux, Institut NISM ; Co-promoteur : Nicolas Gillet, Institut Narilis

- William Soulié - Promoteur : Yoann Olivier, Institut NISM

- Elisabeth Wanlin - Promoteur : Xavier De Bolle, Institut Narilis

- Laura Willam - Promoteur : Frédérik De Laender, Institut ILEE

Fonds pour la Recherche en Sciences Humaines (FRESH)

- Louis Droussin - Promoteur : Arthur Borriello, Institut Transitions ; Co-promoteur : Vincent Jacquet, Institut Transitions

- Nicolas Larrea Avila - Promoteur : Guilhem Cassan, Institut DeFIPP

- Victor Sluyters – Promotrice : Wafa Hammedi, Institut NADI

- Amandine Leboutte - Co-promotrice : Erika Wauthia (UMons) ; Co-promoteur : Cédric Vanhoolandt, Institut IRDENa.

Mandat d’Impulsion Scientifique (MIS)

- Charlotte Beaudart, Institut Narilis

- Eli Thoré Institut ILEE

Appel WelCHANGE

- Nathalie Burnay Institut Transitions, en collaboration avec l’UCLouvain

- Catherine Guirkinger Institut DeFIPP

Félicitations à tous et toutes !

L’UNamur rejoint ERCIS, le réseau européen leader en systèmes d’information

L’UNamur rejoint ERCIS, le réseau européen leader en systèmes d’information

L’Université de Namur franchit une nouvelle étape dans son engagement pour accompagner la transformation numérique. Elle rejoint en effet le prestigieux réseau European Research Center for Information Systems (ERCIS) en tant que Partner Institution, via le centre de recherche MINDIT (Management de l’Information et Transformation Numérique).

Le réseau ERCIS fédère des universités et des entreprises issues de 25 pays – principalement européens – autour d’un objectif commun : faire progresser la recherche sur les systèmes d’information et relever les défis de la transformation numérique. Pour ce faire, le réseau ERCIS met l’accent sur la recherche collaborative, l’innovation et le partage de connaissances.

Rejoindre ERCIS est une belle marque de reconnaissance envers l’expertise développée par MINDIT et une formidable opportunité de nourrir nos recherches et nos enseignements avec une dimension internationale.

Concrètement, cette adhésion ouvre la voie à des opportunités de formation pour les chercheurs et doctorants de MINDIT : événements de réseautage, workshops annuels, summer school ou encore PhD Colloquium. Elle permet également de créer des ponts pour développer des partenariats au niveau des programmes académiques.

Enfin, ERCIS s’appuie sur un comité consultatif d’entreprises, garantissant une synergie entre recherche et pratiques de terrain.

Centre de recherche MINDIT

Le Centre de recherche MINDIT (NaDI) développe depuis 2024 une expertise dans les systèmes d’information, un domaine de recherche à l’intersection de l’informatique et du management. Les travaux de MINDIT explorent le potentiel des nouvelles technologies (IA, internet des objets, réalité augmentée, big data…) dans l’objectif de répondre aux besoins concrets du monde de l’entreprise et des organisations publiques. MINDIT rassemble plusieurs académiques comme Corentin Burnay (directeur), Isabelle Linden, Stéphane Faulkner ou Annick Castiaux.

Éduquer au numérique par la fiction : l’initiative interdisciplinaire du NaDI

Éduquer au numérique par la fiction : l’initiative interdisciplinaire du NaDI

Le Namur Digital Institute (NaDI) lance un cycle de rendez-vous originaux : « Les Séances du Numérique ». Des films suivis de débats avec des experts et expertes pour comprendre les défis du numérique et stimuler la réflexion collective. Un projet porté par Anthony Simonofski, Anne-Sophie Collard, Benoît Vanderose et Fanny Barnabé.

Les Séances du Numérique sont une initiative lancée par le NaDI, l’institut de recherche sur le numérique à l’UNamur. Ce dernier regroupe des chercheurs et chercheuses issues des Facultés de droit, d’informatique et EMCP.

Pour stimuler la collaboration interdisciplinaire, le NaDI a lancé un appel à projets. Un des projets retenus ? Les Séances du Numérique, format original où la fiction devient le point de départ d’un débat. Chaque rencontre commence par la projection d’un film, suivie d’une conférence interdisciplinaire sur une question de société liée au numérique.

Une première Séance du Numérique marquante

Pour inaugurer le cycle, l’équipe a choisi de projeter The Social Network en mai dernier. Le film retrace la création de Facebook par Mark Zuckerberg et le débat portait sur la modération des réseaux sociaux, un sujet brûlant depuis l’élection de Donald Trump. Deux experts ont animé la discussion : Julien Albert, expert du centre PReCISE, et Jérémy Grossman, expert au CRIDS.

Éduquer par la fiction

L’ambition de ces séances est simple : éduquer au numérique par la fiction et confronter des points de vue variés.

Ce format prolonge l’expérience du podcast Pop-Code déjà animé par Anthony Simonofski et Benoît Vanderose, mais avec une dimension supplémentaire : l’interdisciplinarité et l’échange direct avec le public. Après le film, chacun peut interpeller les experts et expertes et enrichir la réflexion.

Et la suite ?

Le numérique sera au cœur des prochaines projections, en s’inscrivant dans une dynamique à la fois collaborative et ancrée dans l’actualité :

- En favorisant la collaboration entre plusieurs centres du NaDI pour faire dialoguer les disciplines (comme ce fut le cas lors de la première séance avec le CRIDS et PReCISE).

- En rebondissant sur des thématiques liées à l’actualité pour garantir la pertinence des échanges.

Quatre séances seront proposées par an, ouvertes à toutes et tous, avec une priorité : toucher les citoyens et citoyennes. Les films sont là pour donner un rayonnement culturel et scientifique à l’événement.

À terme, l’équipe aimerait diversifier ses formats : projections dans des cinémas comme le Caméo, diffusion de séries, voire des playconférences où l’on joue à un jeu vidéo pendant le débat. L’idée : utiliser la fiction sous toutes ses formes pour lancer la discussion.

L’équipe derrière le projet

- Fanny Barnabé, chargée de cours au CRIDS / NaDI

- Anne-Sophie Collard, professeure à la Faculté EMCP

- Anthony Simonofski, professeur à la Faculté EMCP

- Benoît Vanderose, professeur à la Faculté d’informatique

En collaboration avec le Confluent des savoirs et l'Administration de la communication

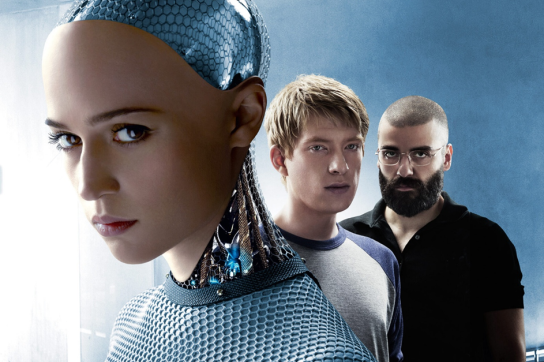

Prochaine séance : 4 novembre – “L’IA a-t-elle une conscience ?”

Projection du film Ex Machina suivie d’un débat avec Isabelle Linden et Benoît Frenay.

Penser, réfléchir : l’être humain est-il encore unique ?

Derrière la révolution de l’IA, une question se pose : l'IA a-t-elle une conscience ? Pour cette deuxième projection-débat des Séances du Numérique, nous vous invitons à plonger dans le film Ex_machina, un face-à-face troublant entre création et créateur, entre humain et machine, entre futur et humanité.

Programme :

- 17h : Accueil & présentation du film

- 17h15 : Projection du film Ex machina

- 19h05 : Débat « L’IA a-t-elle une conscience ? » (avec Isabelle Linden & Benoît Frenay)

- 19h45 : fin

Deux experts prendront part au débat :

- Benoît Frenay, qui apportera un éclairage sur les logiques d’apprentissage des intelligences artificielles actuelles et les limites de leur « autonomie ». Peut-on vraiment parler d’intelligence sans conscience ? Jusqu’où peut aller l’imitation ?

- Isabelle Linden, qui interrogera les fondements mêmes de ce que nous appelons « penser » dans une logique informatique. Peut-on créer une machine consciente ? Ou ne sommes-nous que face à des miroirs de nos propres désirs ?