La plateforme Synthèse, Irradiation et Analyse des Matériaux (SIAM) s'appuie sur sa capacité à utiliser et à combiner différentes spectroscopies (XPS, ToF-SIMS et IBA) pour caractériser les matériaux.

Ces techniques permettent une évaluation complète de presque tous les types d'échantillons, tels que : métaux, soudures, verre, polymères, poudres, liquides, matériaux biologiques in vivo, etc.

L'un des principaux atouts de SIAM est son expertise unique dans différentes techniques de spectroscopie (énergies élevées et faibles) qui peuvent être couplées à l'analyse nucléaire. Cela est rendu possible grâce à un équipement de pointe, une philosophie de développement constant et une équipe hautement qualifiée.

SIAM dispose de plusieurs installations pour la fonctionnalisation des matériaux et/ou la synthèse de films minces par traitements plasma.

L'expérience, acquise dans le cadre de plusieurs projets financés par la Commission européenne et des régions, qualifie la plateforme SIAM pour l'analyse d'échantillons complexes tels que : les nanoparticules dans des matrices complexes (aliments, milieux de culture, cellules issues d'expériences in vitro et organes issus d'expériences in vivo).

À la une

Actualités

Produire de l’hydrogène « vert » à partir de l’eau de la Meuse ? C’est désormais possible !

Produire de l’hydrogène « vert » à partir de l’eau de la Meuse ? C’est désormais possible !

À l’UNamur, la recherche ne reste pas confinée aux laboratoires. De la physique aux sciences politiques, en passant par la robotique, la biodiversité, le droit, l’IA et la santé, les chercheurs collaborent chaque jour avec de nombreux acteurs de la société. Objectif ? Transformer les idées en solutions concrètes pour répondre aux enjeux actuels.

Focus #2 | Et si nos rivières devenaient une source d’énergie propre pour l’avenir ?

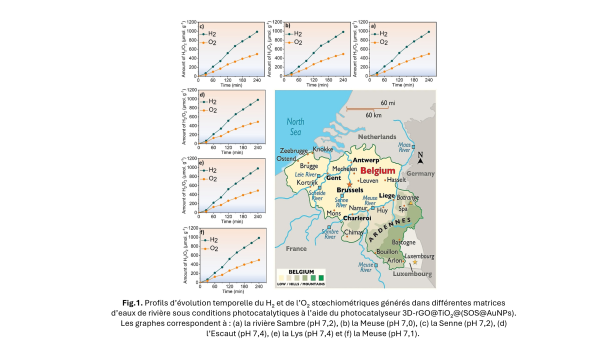

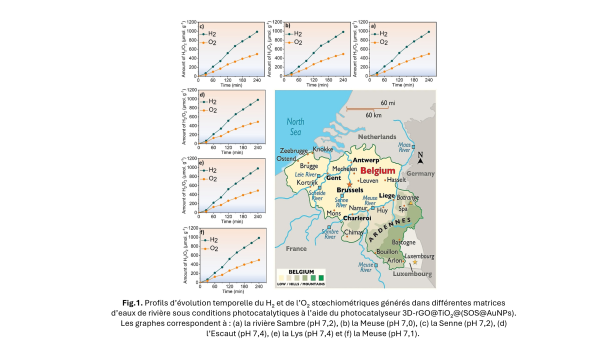

Une équipe internationale de chercheurs en chimie, menée notamment par le Dr. Laroussi Chaabane et le Prof. Bao-Lian Su, vient de démontrer qu’il est possible de produire de l’hydrogène « vert » en utilisant de l’eau naturelle et la lumière du soleil. Ces résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue Chemical Engineering Journal.

Quand la lumière du soleil devient une source d’énergie propre

Face au changement climatique, à la pollution et aux pénuries énergétiques, la recherche d’alternatives aux combustibles fossiles est devenue une priorité mondiale pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Parmi les solutions envisagées, l’hydrogène vert apparaît comme un vecteur énergétique particulièrement prometteur : il possède une densité énergétique élevée et peut être produit sans émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, la majorité de l’hydrogène mondial (environ 87 millions de tonnes produites en 2020) est obtenue par des procédés électrochimiques coûteux et polluants, principalement utilisés par l’industrie chimique ou les piles à combustible. D’où l’intérêt majeur de méthodes plus durables.

La photocatalyse de l’eau : le « Saint Graal » de la chimie

Produire de l’hydrogène et de l’oxygène directement à partir de l’eau grâce à la lumière un procédé, appelé photocatalyse de l’eau, est souvent qualifié de « Saint Graal de la chimie » tant il est complexe à maîtriser. Au sein de l’Université de Namur, les chercheurs du Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques (CMI), rattaché à l’Unité de Chimie des Nanomatériaux (UCNANO) et à l’Institut de recherche Namur Institute of Structured Matter (NISM), ont franchi une étape décisive. Ils ont démontré qu’il est possible d’utiliser de l’eau naturelle, et non plus uniquement de l’eau ultrapure, pour produire de l’hydrogène vert sous l’action de la lumière solaire.

Le cœur du procédé repose sur un photocatalyseur innovant, jouant le rôle de véritables « ciseaux chimiques » capables de scinder la molécule d’eau en hydrogène et en oxygène un domaine dans lequel le laboratoire CMI dispose d’une expertise reconnue.

Un photocatalyseur 3D à base de graphène et d’or

Le nouveau matériau développé est un photocatalyseur tridimensionnel (3D) à base d’oxide de titane, de graphène et de nanoparticules d’or. Cette architecture en 3D permet une meilleure absorption de la lumière et une génération plus efficace d’électrons libres, indispensables pour déclencher la réaction de dissociation de l’eau. L’un des principaux défis réside dans l’utilisation d’eau naturelle, qui contient des minéraux, des sels et des composés organiques susceptibles de perturber le processus. Pour relever ce défi, les chercheurs ont testé leur dispositif avec des eaux de plusieurs rivières belges : la Meuse, la Sambre, l’Escaut et l’Yser.

Un résultat remarquable et une première en Belgique !

Les performances obtenues sont quasi équivalentes à celles mesurées avec de l’eau pure.

Une première en Belgique, ouvrant des perspectives concrètes pour la valorisation durable des ressources naturelles locales !

L'article complet “Synergistic four physical phenomena in a 3D photocatalyst for unprecedented overall water splitting” est disponible en open access.

Une reconnaissance internationale

Cette avancée scientifique a également valu au Dr. Laroussi Chaabane le prix du meilleur poster lors de la 4th International Colloids Conference (San Sebastián, Espagne, juillet 2025), soulignant l’impact et l’originalité de ces travaux.

Une équipe de recherche internationale

- Université de Namur, Faculté des sciences, UCNANO, Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques (CMI) et Namur Institute of Structured Matter (NISM), Belgique | Promoteur (PI) | Professeur Bao Lian SU ; Chercheur post-doctorant | Docteur Laroussi Chaabane

- Institut de chimie organique, Centre de phytochimie, Académie des sciences, Bulgarie

- Département de chimie organique (MSc), Loyola Academy, Inde

- Université libre de Bruxelles (ULB) et Flanders Make, Département de physique appliquée et photonique, Brussels Photonics, Belgique

- Université du Québec à Montréal (UQAM), Département de chimie, Montréal, Québec, Canada

- Institut National de la Recherche Scientifique - Centre Énergie Matériaux Télécommunications (INRS-EMT), Varennes, Québec, Canada

- Université technologique de Wuhan, Laboratoire national de recherche en technologies avancées pour la synthèse et le traitement des matériaux, Chine

Et après ?

À ce stade, l’étude constitue une preuve de concept démontrant la faisabilité du procédé. Elle illustre l’excellence de la recherche en génie chimique et nanomatériaux à l’UNamur, ainsi que son potentiel pour des applications énergétiques durables. Une nouvelle étude est en cours afin d’évaluer les performances du procédé avec de l’eau de mer, une étape clé vers une production d’hydrogène vert à très grande échelle.

Des équipements de pointe

Les analyses réalisées ont notamment été possible grâce aux équipements des plateformes technologique Caractérisation Physico-Chimique (PC²), microscopie électronique et Synthèse, Irradiation et Analyse de Matériaux (SIAM) de l’UNamur. Les plateformes technologiques de l’UNamur abritent des équipements de pointe et sont accessibles à la communauté scientifique ainsi qu'aux industries et entreprises.

Les auteurs remercient le Service Public de Wallonie (SPW) pour son engagement constant en faveur de la recherche scientifique et de l’innovation en Wallonie, permettant à l’UNamur de développer des solutions technologiques à fort impact sociétal et environnemental.

De la recherche fondamentale à la recherche appliquée, l’UNamur démontre chaque jour que la recherche est un moteur de transformation. Grâce à l’engagement de ses chercheurs, au soutien de ses partenaires de tous horizons, aux bailleurs de fonds, aux partenaires industriels et à un solide écosystème de valorisation, l’UNamur participe activement à façonner une société ouverte sur le monde, plus innovante, plus responsable et plus durable.

Pour aller plus loin

Cet article complète notre publication "Recherche et innovation : des atouts majeurs pour le secteur de l’industrie" extraite de la rubrique Enjeux du magazine Omalius #39 (décembre 2025).

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

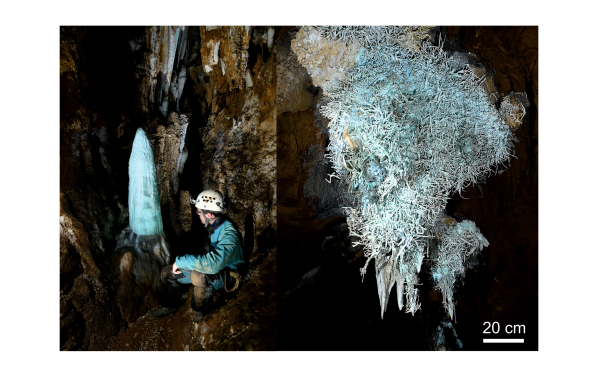

Bien cachées aux yeux des passants, les grottes recèlent pourtant des secrets particulièrement esthétiques. Depuis 4 ans, Martin Vlieghe, effectue un doctorat en géologie à l'UNamur. Il explore l’origine des colorations étonnamment variées de certaines concrétions nichées au cœur des grottes belges et françaises. Avec le Prof. Johan Yans et Gaëtan Rochez, il échantillonne, observe et analyse ces magnifiques objets dans le but de lever le voile sur les mystères qu’ils cachent.

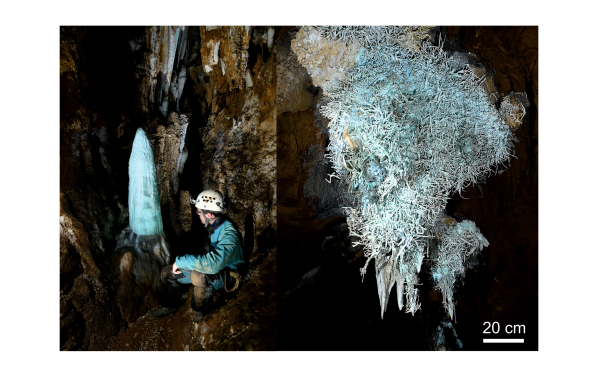

Photo : Spéléothèmes verts dans l’Aven du Mont Marcou (Hérault, France) © Stéphane Pire, Gaëtan Rochez (UNamur)

Les spéléothèmes, qui comprennent notamment les stalactites et les stalagmites, sont communément composés de calcite ou d’aragonite (CaCO3). Ce composé minéral provient directement de la roche dans laquelle la grotte s’est formée, et arbore naturellement une teinte blanche à brunâtre. Cependant, il peut arriver que les spéléothèmes arborent des teintes uniques et particulières. Du jaune au noir en passant par le bleu, le rouge, le vert ou encore le mauve, il y en a pour tous les goûts !

Une telle diversité de colorations reflète les nombreuses causes possibles : origine minéralogique, chimique, biologique ou même physique. Un spéléothème, comme toute formation naturelle, n’est jamais parfaitement pur. Leur processus de dépôt, par précipitation du carbonate de calcium dissout dans l’eau, s’accompagne nécessairement du dépôt des nombreuses impuretés transportées avec l’eau qui circule sous terre. Même si ces impuretés sont parfois trop peu concentrées ou simplement non colorées, il arrive qu’elles aient un impact visible sur la couleur. Le spéléothème arborera alors une couleur modifiée.

OK, mais à quoi ça sert ?

La formation des spéléothèmes est très souvent liée aux impuretés dissoutes dans l’eau souterraine. Dès lors, l’étude des spéléothèmes colorés permet d’apporter des informations précieuses sur les potentielles contaminations en métaux lourds ou autres composés organiques nocifs des eaux de surface, qui peuvent dans certains cas être consommées par les habitants. C’est donc un moyen simple et direct d’identifier des zones aux eaux potentiellement contaminées, et de déterminer si ces contaminations présentent un risque environnemental ou sanitaire.

Et c’est l’objectif de la thèse de Martin Vlieghe : appliquer de nombreuses techniques analytiques de pointe sur des échantillons de ces spéléothèmes afin de déterminer ces causes, et proposer une explication quant à l’origine des éléments colorants.

Quelques exemples.

Vertes de l’Aven du Marcou : l’influence du nickel

Un premier projet a exploré les spéléothèmes verts de l’Aven du Marcou (voir photo ci-dessus). Situé dans l’Hérault (France), ce gouffre est très connu dans la région pour sa succession de puits impressionnants, dont le plus grand est profond de plus de 100 mètres. Il possède également une toute petite salle dissimulée en haut d’une paroi abrupte, qui abrite une impressionnante concentration de spéléothèmes d’un vert profond. Après tous les efforts pour descendre et remonter des cordes pour progresser dans cette grotte très verticale, quelle belle récompense de découvrir ce véritable joyau souterrain ! L’émerveillement initial passé, il est temps de se mettre au travail : on observe, on décrit, on interprète, et on récupère quelques fragments verts au sol tout en respectant au maximum l’intégrité des lieux. De retour en Belgique, il est temps de passer aux analyses.

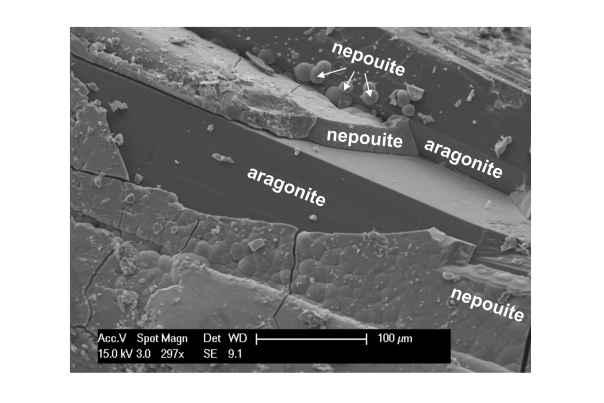

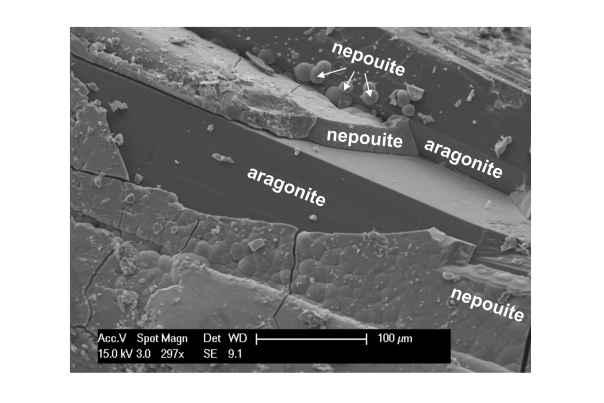

L’observation minutieuse des fragments récupérés montre rapidement la présence de minéraux verts dans la partie externe des spéléothèmes, qu’il n’est pas difficile d’associer à la couleur verte observée. Ces minéraux, qui se déposent en plaquettes parallèlement à l’aragonite blanche (CaCO3), se révèlent être des cristaux de népouite, un phyllosilicate de nickel ((Ni,Mg)3Si2O5(OH)4) habituellement trouvé dans les roches volcaniques marines.

La découverte est d’autant plus étonnante qu’il n’existe aucun gisement de nickel dans les environs de la grotte ! Une étude plus poussée de la composition des népouites révèle qu’elles contiennent une forte concentration de zinc, ce qui est aussi très inhabituel et qui suggère qu’elles sont en fait bien différentes de celles qui sont communément exploitées dans les gisements volcaniques. Finalement, ce mystère sera élucidé par l’examen approfondi des affleurements rocheux à proximité directe de l’aven. Juste au-dessus de la grotte se trouvent des riches siliceuses particulièrement riches en pyrites, un sulfure de fer communément trouvé dans ce genre de dépôts. L’analyse de ces sulfures révèle de fortes concentrations de nickel, qui se retrouve également dans la source d’eau naturelle en surface la plus proche de l’aven.

Résultat de cette « enquête » et explication finale : la népouite a pu se déposer sous terre par la dissolution des différents éléments chimiques contenus dans les pyrites des roches sus-jacentes, qui ont été transportés jusque dans la grotte par les eaux de surface et ont pu cristalliser sur place.

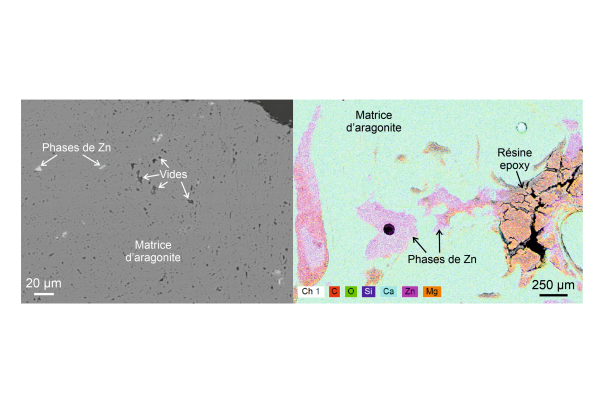

Bleues de Malaval : quand les métaux interagissent

La grotte de Malaval est bien différente de l’aven du Marcou. Située en Lozère (France), elle s’étend en grand partie le long d’une haute rivière souterraine qui sinue sous le massif des Cévennes. Au détour d’un méandre, on peut y trouver des spéléothèmes d’un magnifique bleu azur.

Comme au Marcou, les spéléothèmes colorés ne se trouvent qu’à deux endroits bien précis de la grotte et nulle part ailleurs, ce qui suggère que l’origine des éléments chromophore est probablement très localisée.

Photos - Gauche : Stalagmite bleue de la Grotte de Malaval. Droite : Bouquet d’aragonite bleue de la Grotte de Malaval © Gaëtan Rochez (UNamur)

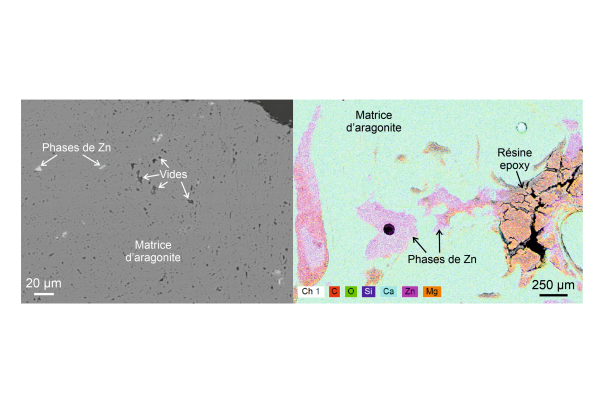

A nouveau, quelques fragments sont récoltés, qui comprennent une grande stalactite bleutée trouvée cassée à même le sol de la grotte. Une série d’observations microscopiques et d’analyses minéralogiques et géochimiques sont réalisées. La première constatation marquante est que plusieurs fragments bleus ne contiennent aucun autre minéral que l’aragonite, suggérant que contrairement aux vertes du Marcou, c’est l’aragonite elle-même qui est colorée par la présence d’éléments métalliques. Après examen des analyses, trois de ces éléments sortent du lot : le cuivre, très couramment cité comme cause de colorations bleutées dans l’aragonite, ainsi que le zinc et le plomb.

S’il apparait que le cuivre est bel et bien la cause principale de la coloration bleue, le zinc et le plomb jouent aussi un rôle.

Le zinc est présent en grand partie sous forme de phases amorphes d’un bleu profond, qui ne se retrouvent que dans certains des fragments bleus étudiés. La présence de ces phases, liées à l’oxydation des gisements riches en zinc proches, génère des variations de la couleur bleue à l’échelle microscopique mises en évidence par microspectrophotométrie optique.

Le plomb, quant à lui, a également un pouvoir colorant marqué, donnant des teintes vertes à bleues, mais l’analyse statistique des zones colorées et non colorées montre que ces colorations ne s’expriment qu’en l’absence de zinc, qui semble être un inhibiteur de la coloration induite par le plomb. Cette étude démontre bien que, même si un problème semble facile à expliquer de prime abord, il peut parfois cacher des subtilités insoupçonnées qu’il est nécessaire d’approfondir - pour en percer tous les secrets.

Gypses de la Cigalère : l’arc-en-ciel souterrain

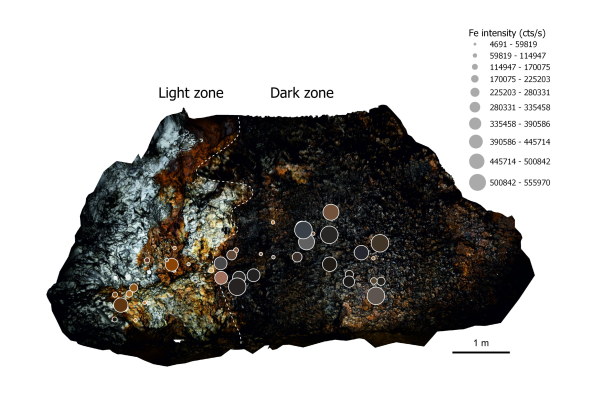

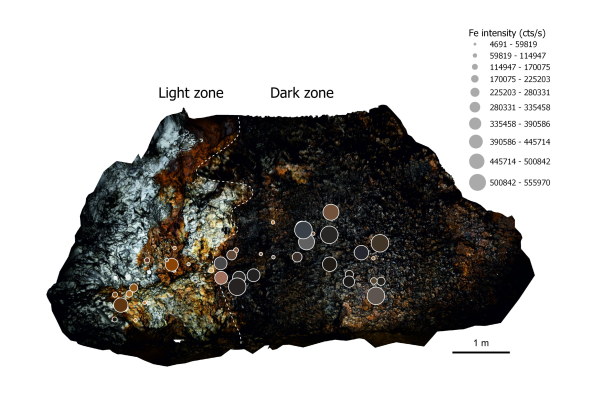

La Grotte de la Cigalère est unique en son genre. Non seulement elle recèle des quantités impressionnantes de gypse, un sulfate de calcium qu’on retrouve notamment dans certaines grottes. Cependant, ce gypse présente des colorations très variées et rarement observées dans la nature. En raison de cette rareté, cette grotte est particulièrement bien protégée, au point qu’il nous était interdit de récupérer le moindre fragment dans la grotte. Cette étude a donc été le moyen idéal de tester la nouvelle acquisition du Département de géologie : un spectromètre à fluorescence X portable (pXRF), qui permet une analyse rapide, in situ, et surtout totalement non-destructive des spéléothèmes colorés.

Photos - Analyse pXRF d’un coeur de stalactite bleu (gauche) et d’une coulée jaune (droite) dans la Grotte de la Cigalère © Stéphane Pire (UNamur)

Au total, cinq sites d’intérêt ont été choisis dans la Cigalère, pour la diversité de coloration qu’on y retrouvait. La pXRF a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs métaux.

Ainsi, à la Cascade Noire, une forte concentration de fer sous forme d’oxydes et de sulfates a été détectée, qui sont respectivement responsables d’une coloration noire et orangée du gypse.

On retrouve également du noir dans la Chapelle de Donnea, mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, aucun fer n’a été détecté. Ici, c’est bien le manganèse sous forme d’oxydes qui est responsable de la coloration. Cette observation est intéressante, car elle démontre bien que les colorations noires du gypse, deux phénomènes qui semblent similaires au premier abord, peuvent avoir des causes bien différentes, d’où l’intérêt de pouvoir réaliser des analyses directement sur le terrain.

Un peu plus en aval, c’est le bleu qui domine le long de la galerie principale, et les analyses réalisées ont montré de fortes similarités avec les spéléothèmes bleus de Malaval, avec une influence marquée du cuivre et potentiellement du zinc.

Tout ceci met en évidence que, malgré certaines limitations de l’appareil, ce type de méthode d’analyse non-destructive est un outil très précieux pour étudier des objets rares, fragiles, précieux ou protégés, dont la grotte de la Cigalère est un excellent exemple !

L'équipe de recherche

La thèse de doctorat de Martin Vlieghe sur « L'origine(s) des spéléothèmes colorés dans les grottes », réalisée sous la supervision du Professeur Johan Yans, et en collaboration avec Gaëtan Rochez a commencé en février 2022. Les chercheurs sont tous trois membres de la Faculté des sciences, Département de géologie de l’UNamur et de l'Institut de recherche ILEE.

ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) s’intéresse directement aux problématiques liées à l’étude et la préservation de l’environnement, auxquelles ce sujet se rattache directement.

Les différentes analyses ont été réalisées avec le soutien des plateformes technologiques de l’UNamur :

- Caractérisation physico-chimie (PC²)

- Lasers, optiques et spectroscopies (LOS)

- Microscopie électronique

- Synthèse, Irradiation et Analyse de Matériaux (SIAM)

Certaines analyses ont été réalisées en partenariat avec la KUL, le MRScNB et l’UMontpellier, et l’accès aux grottes a été assuré par l’Association Mont Marcou, l’Association de la grotte de Malaval et l’Association de Recherche souterraine du Haut Lez.

A l’origine, cette thèse a été financée par l’institut ILEE et les fonds institutionnels de l’UNamur, et par une bourse Aspirant F.R.S. - FNRS (FC 50205) depuis octobre 2023.

Elle est également étroitement liée au nouveau partenariat de recherche soutenu par le réseau RELIEF (Réseau d’Échanges et de Liaisons entre Institutions d’Enseignement supérieur Francophones), l’Institut de recherche ILEE de l’UNamur et l’EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne, Université Savoie Mont Blanc). Les programmes de mobilité entre ces entités renforceront un domaine de recherche commun : l’étude de la zone critique, la zone la plus superficielle de la Terre, où les roches, l'eau, l'air et les organismes vivants interagissent. La perspective est de développer d'autres domaines de recherche transdisciplinaires et des projets d'enseignement potentiels dans le domaine des sciences de l'environnement et du développement durable.

Avoir de la curiosité envers la Terre et le monde naturel : une clé pour relever les défis de demain !

Etudier la géologie, c’est développer des bases solides en physique, chimie et biologie pour comprendre la Terre, de sa dynamique interne aux processus de surface et leurs interactions avec notre environnement et les activités humaines.

Le géologue, grâce à sa formation interdisciplinaire, se positionne idéalement pour exercer des fonctions variées valorisant une approche scientifique rigoureuse à la résolution de problématiques complexes (recherche et développement, gestion de projet, consultance et éducation).

Les atouts de la formation à l’UNamur ?

- Une formation pratique et de nombreuses activités de terrain

- Des bases scientifiques fortes

- Une immersion dans la géologie dès le bloc 1

- Une possibilité d’ERASMUS dès le bloc 3

- Une grande proximité avec les enseignants

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

Un pied dans le passé, l’autre dans l’avenir. De la granulation étrusque à l’analyse PIXE, Serge Mathot a construit une carrière unique, entre patrimoine scientifique et accélérateurs de particules. Portrait d’un alumni passionné, à la croisée des disciplines.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre vos études puis votre doctorat en physique ?

J’étais fasciné par le domaine de recherche d’un de mes professeurs, Guy Demortier. Il travaillait sur la caractérisation de bijoux antiques. Il avait trouvé le moyen de différencier par analyse PIXE (Proton Induced X-ray Emission) les brasures antiques et modernes qui contiennent du Cadmium, la présence de cet élément dans les bijoux antiques étant controversée à l’époque. Il s’intéressait aux méthodes de brasage antiques en générale et à la technique de granulation en particulier. Il les étudiait au Laboratoire d’Analyses par Réaction Nucléaires (LARN). Le brasage est une opération d'assemblage qui s'obtient par fusion d'un métal d'apport (par exemple à base de cuivre ou d’argent) sans fusion du métal de base. Ce phénomène permet à un métal liquide de pénétrer d’abord par capillarité et ensuite par diffusion à l’interface des métaux à assembler et de rendre la jonction permanente après solidification. Parmi les bijoux antiques, on trouve des brasures faites avec une incroyable précision, les techniques antiques sont fascinantes.

L’étude de bijoux antiques ? On ne s’attend pas à cela en physique.

En effet, c’était l’un des domaines de recherche de l’époque à Namur : les sciences du patrimoine. Le professeur Demortier menait des études sur différents bijoux mais ceux fabriqués par les Étrusques en utilisant la technique dite de granulation, qui est apparue en Éturie au 8è siècle avant JC, est particulièrement incroyable. Elle consiste à déposer sur la surface à décorer des centaines de granules d'or minuscules pouvant atteindre jusqu'à deux dixièmes de millimètre de diamètre et de les fixer sur le bijou par une brasure sans en altérer la finesse. Je me suis donc ainsi formé aussi aux techniques de brasage et à la métallurgie physique.

La caractérisation des bijoux grâce à l’accélérateur de particules du LARN, qui permet une analyse non destructive, donne des informations précieuses pour les sciences du patrimoine.

C’est d’ailleurs un domaine de collaborations actuel entre le Département de physique et le Département d’histoire de l’UNamur (NDLR: notamment au travers du projet ARC Phoenix).

En quoi cela vous a-t-il permis d’obtenir un poste au CERN ?

J’ai postulé un poste de physicien au CERN dans le domaine du vide et des couches minces mais j’ai été invité pour le poste de responsable du service de brasage sous vide. Ce service est très important pour le CERN car il étudie les méthodes d’assemblage de pièces particulièrement délicates et précises pour les accélérateurs. Il fabrique également des prototypes et souvent des pièces uniques. Grosso modo, le brasage sous vide est la même technique que celle que nous étudions à Namur à part qu’elle s’effectue dans une chambre à vide. Cela permet de ne pas avoir d’oxydation, d’avoir un mouillage parfait des brasures sur les parties à assembler et de contrôler très précisément la température pour obtenir des assemblages très précis (on parle de microns !). Je n’avais jamais entendu parler de brasage sous vide mais mon expérience acquise sur la brasure des Etrusques, la métallurgie et mon cursus en physique appliquée telle qu’elle est enseignée à Namur à particulièrement intéressé le comité de sélection. Ils m’ont engagé tout de suite !

Parlez-nous du CERN et des projets qui vous occupent

Le CERN est principalement connu pour héberger des accélérateurs de particules dont le célèbre LHC (Grand Collisionneur de Hadrons), un accélérateur de 27 km de circonférence, enterré à environ 100 m sous terre, qui accélère les particules à 99,9999991% de la vitesse de la lumière ! Le CERN a plusieurs axes de recherche en technologie et innovation dans de nombreux domaines : la physique nucléaire, les rayons cosmiques et la formation des nuages, la recherche sur l’antimatière, la recherche de phénomènes rares (comme le boson de Higgs) et une contribution à la recherche sur les neutrinos. C’est aussi le berceau du World Wide Web (WWW). Il y a aussi des projets dans la thématique soins de santé, médecine et des partenariats avec l’industrie.

La physique nucléaire du CERN est bien différente de celle qu’on fait à l’UNamur avec l’accélérateur ALTAÏS. Mais ma formation en physique appliquée (namuroise) m’a permis de m’intégrer sans soucis dans différents projets de recherche.

Pour ma part, en plus du développement des méthodes de brasage sous vide, domaine dans lequel j’ai travaillé plus de 20 ans, j’ai beaucoup travaillé en parallèle pour l’expérience CLOUD. Pendant plus de 10 ans et jusque récemment j’en ai été le Coordinateur Technique. CLOUD est une petite mais fascinante expérience au CERN qui étudie la formation des nuages et utilise un faisceau de particules pour reproduire en laboratoire le bombardement atomique à la manière des rayonnements galactiques dans notre atmosphère. A l’aide d’une chambre à nuage ultra propre de 26 m³, de système d’injection de gaz très précis, de champs électriques, de systèmes de lumière UV et de multiples détecteurs, nous reproduisons et étudions l’atmosphère terrestres afin de comprendre si effectivement les rayons galactiques peuvent influencer le climat. Cette expérience fait appelle à différents domaines de physique appliquée et mon parcours à l’UNamur m’a encore bien aidé.

J’ai été aussi responsable pour le CERN du projet MACHINA –Movable Accelerator for Cultural Heritage In situ Non-destructive Analysis – réalisé en collaboration avec l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), section de Florence - Italie. Nous avons créé ensemble le premier accélérateur de protons portable pour l’analyse in-situ et non-destructive pour les sciences du patrimoine. MACHINA doit être utilisé prochainement à l’OPD (Opificio delle Pietre Dure), l’un des plus anciens et prestigieux centres de restauration d’œuvres d’art situé également à Florence. L’accélérateur est destiné à voyager aussi dans d’autres musées ou centres de restauration.

Actuellement, je m’occupe du projet ELISA (Experimental LInac for Surface Analysis). Avec ELISA, nous faisons fonctionner un véritable accélérateur de protons pour la première fois dans un lieu ouvert au public : le Portail de la Science (SGW – Science Gateway), le nouveau centre d'exposition permanent du CERN.

ELISA utilise la même cavité accélératrice que MACHINA. Le public peut observer un faisceau de protons extrait à quelques centimètres de leurs yeux. Des démonstrations sont organisées pour montrer différents phénomènes physiques, tels que la production de lumière dans les gaz ou la déviation du faisceau avec des dipôles ou des quadrupôles par exemple. La méthode d'analyse PIXE est également présentée. ELISA est aussi un accélérateur performant que nous utilisons pour des projets de recherche dans le domaine du patrimoine et d’autres comme les couches minces qui sont beaucoup utilisées au CERN. La particularité est que les scientifiques qui viennent travailler avec nous le font devant le public !

Une anecdote à raconter ?

Je me souviens qu’en 1989, je finissais de taper la veille de l’échéance et en pleine nuit mon rapport pour ma bourse IRSIA. Le dossier devait être remis le lendemain à minuit au plus tard. Il n’y avait que très peu d’ordinateurs à l’époque et j’ai donc tapé mon rapport en dernière minute sur le Mac d’une des secrétaires. Une fausse manœuvre et paf ! toutes mes données avaient disparu, grosse panique !!! Le lendemain, la secrétaire m’a aidé à restaurer mon fichier, nous avons imprimé le document et je suis allé le déposer directement dans la boîte aux lettres à Bruxelles, où je suis arrivé après 23h, in extremis, car à minuit, quelqu’un venait fermer la boîte aux lettres. Heureusement, la technologie bien a évolué depuis...

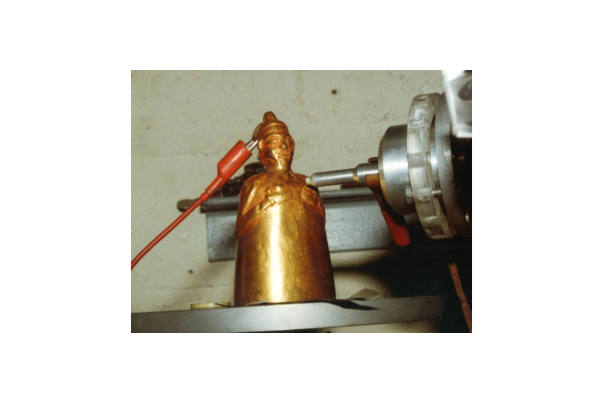

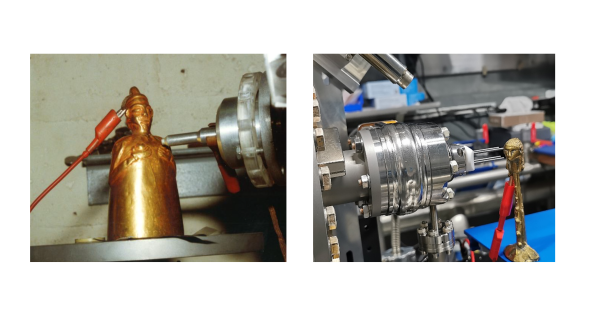

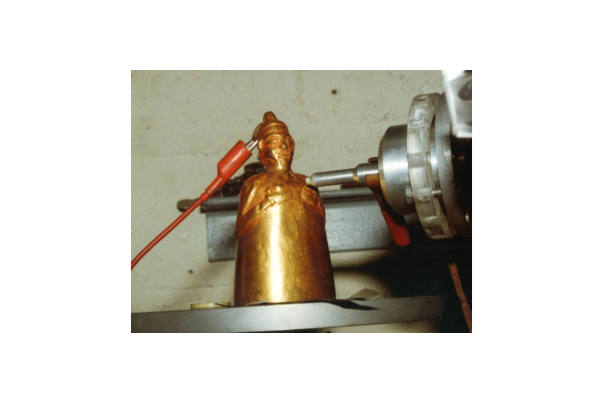

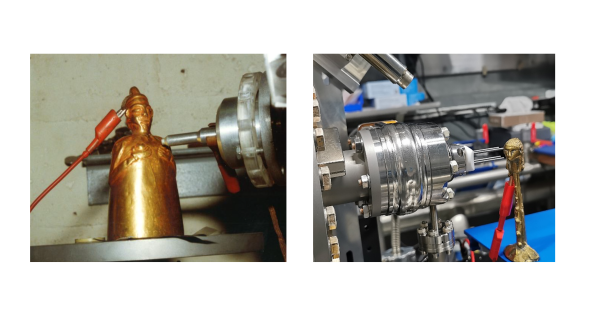

Et je ne résiste pas à vous partager deux images que 35 ans séparent !

A gauche, une statuette en Or (Egypte), env. 2000 ans av.J.C, analysée au LARN - UNamur (photo 1990) et à droite, copie (en Laiton) de la Dame de Brassempouy, analysée avec ELISA - CERN (2025).

Le « photographe » est le même, la boucle est bouclée…

La proximité entre enseignement et recherche inspire et questionne. Cela permet aux étudiants diplômés de s’orienter dans de multiples domaines de la vie active.

Venez-faire vos études à Namur !

Serge Mathot (mai 2025) - Interview par Karin Derochette

Pour aller plus loin

- Le complexe d’accélérateurs du CERN

- Le Portail de la science, centre d’éducation et de communication grand public du CERN

- Newsroom - juin 2025 | Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

- Nnewsroom et article Omalius Alumni - septembre 2022 | : François Briard

CERN - le portail de la science

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

En mai 2025, le Département de physique recevait des visiteurs particuliers : deux namurois, Serge Mathot et François Briard, alumni de l’UNamur et membres du CERN. Plusieurs activités étaient au programme, allant de la visite de l’accélérateur à particules, en passant par la vulgarisation scientifique et les séminaires thématiques notamment en sciences du patrimoine. Objectif ? Identifier les domaines ou activités dans lesquels l’UNamur et le CERN pourraient renforcer leur collaboration.

Sur la photo, de gauche à droite : (en haut) Pierre Louette, Directeur du Département de physique ; François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN) ; Julien Colaux, spécialiste IBA, chercheur en physique ; Boris Hespeels, chercheur en biologie ; Alexandre Mayer, chercheur en physique ; Anne-Catherine Heuskin, chercheuse en physique et biophysique. (en bas) André Füzfa, astrophysicien et chercheur en mathématiques ; Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et Michaël Lobet; chercheur en physique.

L’histoire d’amour entre le CERN et l’UNamur ne date pas d’hier. Le complexe d’accélérateurs et le programme expérimental du CERN sont très différents et bien plus grands que ceux du Département de physique de l’UNamur mais les domaines dans lesquels les deux institutions travaillent ont beaucoup de points communs.

De plus, les deux invités ont une histoire personnelle avec l’UNamur. Le Département de physique a eu le plaisir d’accueillir Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et alumni du Département de physique de l’UNamur (1992) ainsi que François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN), et alumni de la Faculté d’informatique de l’UNamur (1994).

Les activités ont débuté par une rencontre entre les invités, la Rectrice Annick Castiaux, la Vice-rectrice à la recherche Carine Michiels, le Directeur du Département de physique Pierre Louette et plusieurs autres membres du Département de physique et de biologie. Après une présentation générale de l’Université, les participants ont pointé les missions communes aux deux institutions : la recherche et le transfert de technologies et de connaissances, le service à la société, la vulgarisation scientifique ou encore l’éducation et la formation.

Focus sur les rencontres

Lunch de la physique – Présentation du CERN

Le lunch de la physique est la rencontre mensuelle entre les étudiants et membres du département de physique et un professionnel, alumni ou non, venant expliquer son parcours et ce qu’il fait au quotidien en tant que physicien.

Durant cette rencontre à laquelle participaient environ 80 personnes, François Briard et Serge Mathot ont présenté le CERN, le plus grand laboratoire pour la physique des particules du monde. La mission du CERN est de comprendre les particules les plus élémentaires et les lois de notre univers.

A l’issue de ce séminaire, les étudiants sont ressortis avec des étoiles plein les yeux. En effet, les possibilités de stages ou même de premier emploi au CERN sont possibles pour les physiciens mais aussi dans de nombreux autres domaines.

Votre formation en physique à l’UNamur est votre meilleur sésame pour être engagé au CERN. C’est plus qu’un diplôme en physique des particules !

Certains programmes de stage au CERN répondent particulièrement bien aux demandes des jeunes étudiant-e-s belges.

La grande majorité des physiciens qui travaillent avec le CERN (plus de 13 000) sont en fait envoyés au CERN pour une période plus ou moins longue par leurs instituts de recherche nationaux qui les emploient. Le CERN offre une opportunité exceptionnelle de développer une expérience internationale avec d'excellentes conditions et dans un environnement unique au monde ! De quoi inspirer nos jeunes étudiants !

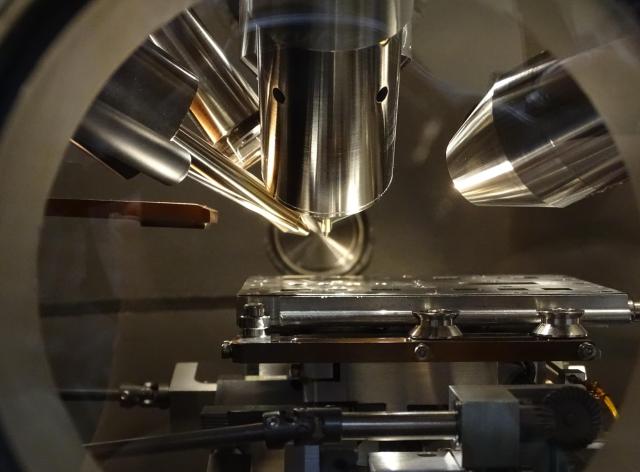

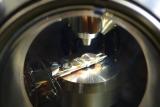

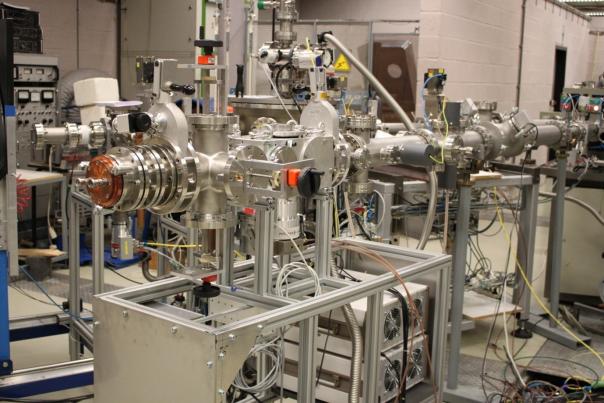

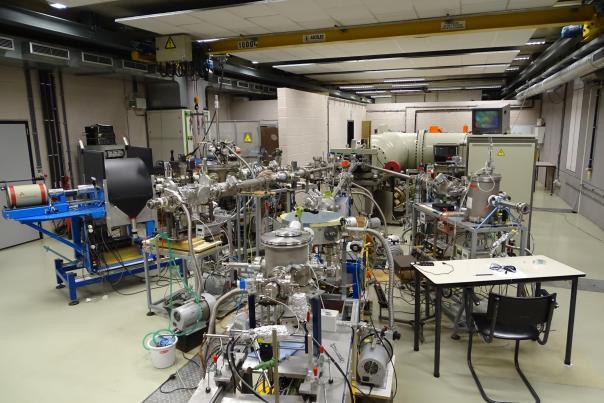

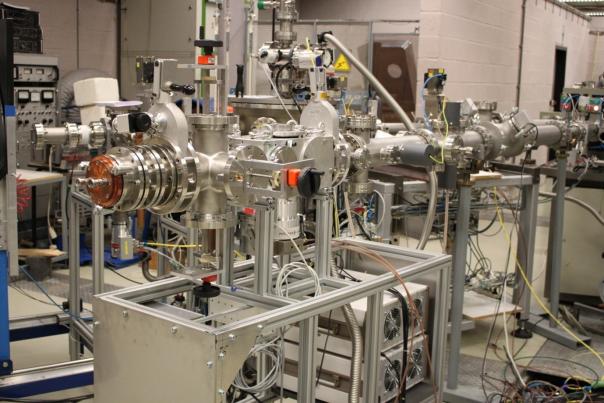

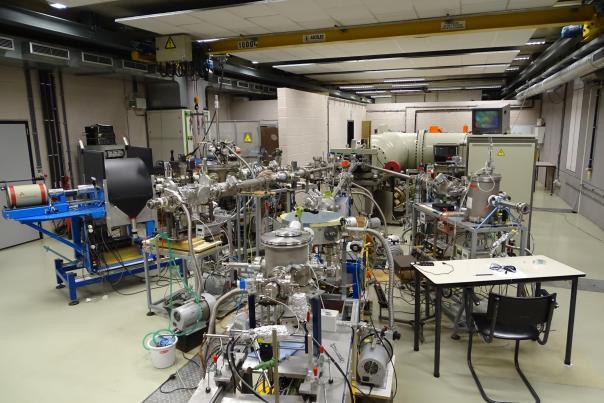

La visite de l’accélérateur de particules ALTAÏS et des équipements de la plateforme SIAM

Capable de générer des faisceaux d'ions constitués de n’importe quel élément stable avec des énergies allant jusqu'à 16 Mega electron-Volt (MeV), l’accélérateur de particules ALTAÏS est utilisé dans divers domaines de recherche fondamentale ou recherche appliquée, notamment au travers de partenariats industriels. Le plus gros accélérateur linéaire actuel du CERN permet de produire des faisceaux de particules allant jusqu’à 160 MeV.

Rencontre avec les membres du projet ARC PHOENIX complété par un séminaire en sciences du patrimoine donné par Serge Mathot.

Le projet d'Action Recherche Concertée (ARC) PHOENIX vise à renouveler notre compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle sera exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux.

Cette étude conjointe entre le Département de physique et le Namur Institute of Structured Matter (NISM) et le Département d’histoire et l'Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

En parallèle, Serge Mathot a présenté un séminaire en sciences du patrimoine auquel une cinquantaine de personnes ont participé. Il a notamment présenté sa recherche et le tout nouvel accélérateur ELISA: un accélérateur miniaturisé permettant de délivrer un faisceau de protons de 2 MeV utilisé pour réaliser de véritables mesures au Portail de la science.

Rencontre avec François Briard autour de la vulgarisation scientifique

Avoir l'opportunité d'échanger avec François Briard, Chef de groupe du Portail de la science du CERN est une chance rare. Comparer les activités de vulgarisation a permis d'ouvrir de nouvelles pistes, de découvrir et de partager les approches, d'évaluer ce qui fonctionne ou non, en fonction du public cible. Un enrichissement fort satisfaisant pour les membres présents du Confluent des Savoirs (CDS), le service de sensibilisation et de diffusion de la recherche de l’Université de Namur.

Le Portail de la science du CERN est un lieu où l'on peut partir à la découverte du CERN et de la science en vivant des expériences authentiques et innovantes : expositions multimédia immersives, ateliers pratiques en labo, spectacles scientifiques, événements mariant science et culture, ateliers de prototypages sur le thème de l'innovation, visites de sites du CERN, le tout accompagné par du personnel du CERN.

BD Physix - L'énergie

Les professeurs André Füzfa et Michaël Lobet ont pu présenter le projet de bande dessinée réalisée avec l’auteur Jean-Marc Dubois.

Le thème? L’énergie !

Quoi de plus normal que d’en parler avec François Briard, vulgarisateur en chef au CERN, qui est intéressé par ce projet de vulgarisation sur un support accessible aux personnes de 7 à 77 ans !

Rencontre sur la thématique de la biophysique

La professeure Anne-Catherine Heuskin et le docteur Boris Hespeels travaillent actuellement sur le projet BEBLOB, un projet Belspo avec le soutien de l’ESA, dans le cadre de l’alliance UNIVERSEH (European Space University for Earth and Humanity). Ils s’intéressent notamment à ses étonnantes capacités à résister à de fortes doses de radiation.

Anne-Catherine Heuskin travaille également en radiobiologie. Les particules sont utilisées pour irradier des cellules cancéreuses afin de détruire leur matériel génétique et les empêcher de proliférer : c’est la base de la radiothérapie et de la protonthérapie.

Rencontre avec la FaSEF en ce qui concerne les opportunités de formation des enseignants.

La rencontre a permis d’asseoir la volonté de la FaSEF et de l’UNamur de s’impliquer dans la coordination en Belgique francophone du « Belgian National Teacher Programme » que le CERN souhaite relancer dès 2026. Une réflexion a aussi été initiée concernant d’autres pistes en formation d’enseignants Telle qu’ une intervention prochaine du CERN à la « Salle des Pros », le lieu rassemblant la formation aux différents acteurs de la formation à l'enseignement à l’UNamur.

Une visite du TRAKK

Le TRAKK est le hub créatif namurois porté par 3 partenaires complémentaires sur le terrain : le BEP, le KIKK, et l'UNamur. Outre le lieu, François Briard a pu visiter le ProtoLab , qui fait le lien entre les idées et l'industrie en étant un pôle de recherche et développement décentralisé accessibles aux PME et porteurs de projet en proposant des accompagnements poussés dans le prototypage de produits ou de services.

Les invités du CERN

François Briard - Chef de groupe Portail de la science du CERN, alumni UNamur 1994

Ses spécialités :

- Les systèmes d’information, les applications administratives et les base de données (Oracle)

- La communication grand public

- La logistique d’accueil des visiteurs

- L’organisation d’évènements jusqu’à 80 000 participants.

Diplômé en droit et gestion des technologies de l’information (DGTIC) en 1994 après sa licence et maîtrise en informatique obtenue en 1993, François Briard travaille au CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire de Genève, le plus grand laboratoire en physique des particules au monde.

Durant son cursus scolaire, effectué 100% à l'UNamur, il a été vice-président de la Régionale namuroise et délégué des étudiants durant ses années de candidatures en sciences économiques et sociales, option informatique.

Grâce à la formation pluridisciplinaire dispensée à l’UNamur, il a pu saisir plusieurs occasions de réorienter sa carrière au sein du CERN où il a été ingénieur systèmes d’information à partir de 1994 puis, à partir de 2014, , a redirigé sa carrière vers la communication grand-public, jusqu’à devenir Chef de groupe du Portail de la science, qui est le centre de communication grand public du CERN.

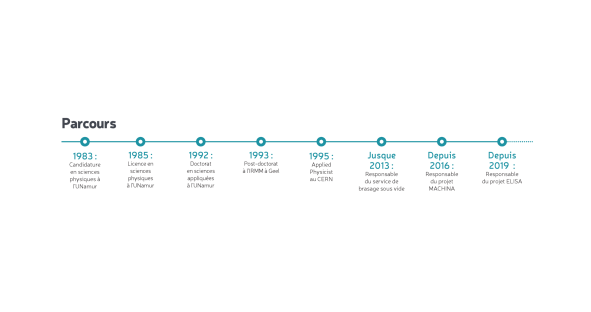

Serge Mathot - Referent Applied Physicist au CERN, alumni UNamur 1992

Ses spécialités

- Ion Beam Analysis (IBA)

- Métallurgie, brasage sous vide

- Radio-Frequency Quadrupole (RFQ) linacs, sources d’ions

Serge Mathot obtient son doctorat en sciences appliquées à l’UNamur en 1992, après sa licence en sciences physique en obtenue en 1985.

Il effectue ensuite un post-doctorat au Joint Research Center (EU science hub) de Geel, qui a pour vocation de rassembler des compétences pluridisciplinaires pour développer de nouvelles méthodes de mesure et des outils tels que des matériaux de référence.

Il parfait son expertise en métallurgie physique avant d’être engagé au CERN en 1995 comme Referent Applied Physicist. Il a travaillé sur de nombreux projets de recherche (CLOUD, MACHINA, ELISA…) et a développé de nombreuses pièces pour la fabrication des accélérateurs du CERN.

Le CERN

Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l’Univers. Il utilise des instruments scientifiques très complexes pour sonder les constituants ultimes de la matière : les particules fondamentales. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent en collision, les physiciens appréhendent les lois de la Nature.

Les instruments qu’utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des faisceaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres faisceaux ou avec des cibles fixes. Les détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat de ces collisions.

Fondé en 1954, le CERN est situé de part et d’autre de la frontière franco-suisse, près de Genève. Il a été l’une des premières organisations à l'échelle européenne et compte aujourd’hui 25 États membres, dont la Belgique.

Les programmes d’études en physique à l'UNamur

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, des particules élémentaires aux galaxies, vous avez soif de comprendre le pourquoi et le comment des phénomènes naturels que vous observez ? La physique répond à toutes vos questions.

Produire de l’hydrogène « vert » à partir de l’eau de la Meuse ? C’est désormais possible !

Produire de l’hydrogène « vert » à partir de l’eau de la Meuse ? C’est désormais possible !

À l’UNamur, la recherche ne reste pas confinée aux laboratoires. De la physique aux sciences politiques, en passant par la robotique, la biodiversité, le droit, l’IA et la santé, les chercheurs collaborent chaque jour avec de nombreux acteurs de la société. Objectif ? Transformer les idées en solutions concrètes pour répondre aux enjeux actuels.

Focus #2 | Et si nos rivières devenaient une source d’énergie propre pour l’avenir ?

Une équipe internationale de chercheurs en chimie, menée notamment par le Dr. Laroussi Chaabane et le Prof. Bao-Lian Su, vient de démontrer qu’il est possible de produire de l’hydrogène « vert » en utilisant de l’eau naturelle et la lumière du soleil. Ces résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue Chemical Engineering Journal.

Quand la lumière du soleil devient une source d’énergie propre

Face au changement climatique, à la pollution et aux pénuries énergétiques, la recherche d’alternatives aux combustibles fossiles est devenue une priorité mondiale pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Parmi les solutions envisagées, l’hydrogène vert apparaît comme un vecteur énergétique particulièrement prometteur : il possède une densité énergétique élevée et peut être produit sans émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, la majorité de l’hydrogène mondial (environ 87 millions de tonnes produites en 2020) est obtenue par des procédés électrochimiques coûteux et polluants, principalement utilisés par l’industrie chimique ou les piles à combustible. D’où l’intérêt majeur de méthodes plus durables.

La photocatalyse de l’eau : le « Saint Graal » de la chimie

Produire de l’hydrogène et de l’oxygène directement à partir de l’eau grâce à la lumière un procédé, appelé photocatalyse de l’eau, est souvent qualifié de « Saint Graal de la chimie » tant il est complexe à maîtriser. Au sein de l’Université de Namur, les chercheurs du Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques (CMI), rattaché à l’Unité de Chimie des Nanomatériaux (UCNANO) et à l’Institut de recherche Namur Institute of Structured Matter (NISM), ont franchi une étape décisive. Ils ont démontré qu’il est possible d’utiliser de l’eau naturelle, et non plus uniquement de l’eau ultrapure, pour produire de l’hydrogène vert sous l’action de la lumière solaire.

Le cœur du procédé repose sur un photocatalyseur innovant, jouant le rôle de véritables « ciseaux chimiques » capables de scinder la molécule d’eau en hydrogène et en oxygène un domaine dans lequel le laboratoire CMI dispose d’une expertise reconnue.

Un photocatalyseur 3D à base de graphène et d’or

Le nouveau matériau développé est un photocatalyseur tridimensionnel (3D) à base d’oxide de titane, de graphène et de nanoparticules d’or. Cette architecture en 3D permet une meilleure absorption de la lumière et une génération plus efficace d’électrons libres, indispensables pour déclencher la réaction de dissociation de l’eau. L’un des principaux défis réside dans l’utilisation d’eau naturelle, qui contient des minéraux, des sels et des composés organiques susceptibles de perturber le processus. Pour relever ce défi, les chercheurs ont testé leur dispositif avec des eaux de plusieurs rivières belges : la Meuse, la Sambre, l’Escaut et l’Yser.

Un résultat remarquable et une première en Belgique !

Les performances obtenues sont quasi équivalentes à celles mesurées avec de l’eau pure.

Une première en Belgique, ouvrant des perspectives concrètes pour la valorisation durable des ressources naturelles locales !

L'article complet “Synergistic four physical phenomena in a 3D photocatalyst for unprecedented overall water splitting” est disponible en open access.

Une reconnaissance internationale

Cette avancée scientifique a également valu au Dr. Laroussi Chaabane le prix du meilleur poster lors de la 4th International Colloids Conference (San Sebastián, Espagne, juillet 2025), soulignant l’impact et l’originalité de ces travaux.

Une équipe de recherche internationale

- Université de Namur, Faculté des sciences, UCNANO, Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques (CMI) et Namur Institute of Structured Matter (NISM), Belgique | Promoteur (PI) | Professeur Bao Lian SU ; Chercheur post-doctorant | Docteur Laroussi Chaabane

- Institut de chimie organique, Centre de phytochimie, Académie des sciences, Bulgarie

- Département de chimie organique (MSc), Loyola Academy, Inde

- Université libre de Bruxelles (ULB) et Flanders Make, Département de physique appliquée et photonique, Brussels Photonics, Belgique

- Université du Québec à Montréal (UQAM), Département de chimie, Montréal, Québec, Canada

- Institut National de la Recherche Scientifique - Centre Énergie Matériaux Télécommunications (INRS-EMT), Varennes, Québec, Canada

- Université technologique de Wuhan, Laboratoire national de recherche en technologies avancées pour la synthèse et le traitement des matériaux, Chine

Et après ?

À ce stade, l’étude constitue une preuve de concept démontrant la faisabilité du procédé. Elle illustre l’excellence de la recherche en génie chimique et nanomatériaux à l’UNamur, ainsi que son potentiel pour des applications énergétiques durables. Une nouvelle étude est en cours afin d’évaluer les performances du procédé avec de l’eau de mer, une étape clé vers une production d’hydrogène vert à très grande échelle.

Des équipements de pointe

Les analyses réalisées ont notamment été possible grâce aux équipements des plateformes technologique Caractérisation Physico-Chimique (PC²), microscopie électronique et Synthèse, Irradiation et Analyse de Matériaux (SIAM) de l’UNamur. Les plateformes technologiques de l’UNamur abritent des équipements de pointe et sont accessibles à la communauté scientifique ainsi qu'aux industries et entreprises.

Les auteurs remercient le Service Public de Wallonie (SPW) pour son engagement constant en faveur de la recherche scientifique et de l’innovation en Wallonie, permettant à l’UNamur de développer des solutions technologiques à fort impact sociétal et environnemental.

De la recherche fondamentale à la recherche appliquée, l’UNamur démontre chaque jour que la recherche est un moteur de transformation. Grâce à l’engagement de ses chercheurs, au soutien de ses partenaires de tous horizons, aux bailleurs de fonds, aux partenaires industriels et à un solide écosystème de valorisation, l’UNamur participe activement à façonner une société ouverte sur le monde, plus innovante, plus responsable et plus durable.

Pour aller plus loin

Cet article complète notre publication "Recherche et innovation : des atouts majeurs pour le secteur de l’industrie" extraite de la rubrique Enjeux du magazine Omalius #39 (décembre 2025).

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

Spéléothèmes colorés : trésors cachés au plus profond de la terre

Bien cachées aux yeux des passants, les grottes recèlent pourtant des secrets particulièrement esthétiques. Depuis 4 ans, Martin Vlieghe, effectue un doctorat en géologie à l'UNamur. Il explore l’origine des colorations étonnamment variées de certaines concrétions nichées au cœur des grottes belges et françaises. Avec le Prof. Johan Yans et Gaëtan Rochez, il échantillonne, observe et analyse ces magnifiques objets dans le but de lever le voile sur les mystères qu’ils cachent.

Photo : Spéléothèmes verts dans l’Aven du Mont Marcou (Hérault, France) © Stéphane Pire, Gaëtan Rochez (UNamur)

Les spéléothèmes, qui comprennent notamment les stalactites et les stalagmites, sont communément composés de calcite ou d’aragonite (CaCO3). Ce composé minéral provient directement de la roche dans laquelle la grotte s’est formée, et arbore naturellement une teinte blanche à brunâtre. Cependant, il peut arriver que les spéléothèmes arborent des teintes uniques et particulières. Du jaune au noir en passant par le bleu, le rouge, le vert ou encore le mauve, il y en a pour tous les goûts !

Une telle diversité de colorations reflète les nombreuses causes possibles : origine minéralogique, chimique, biologique ou même physique. Un spéléothème, comme toute formation naturelle, n’est jamais parfaitement pur. Leur processus de dépôt, par précipitation du carbonate de calcium dissout dans l’eau, s’accompagne nécessairement du dépôt des nombreuses impuretés transportées avec l’eau qui circule sous terre. Même si ces impuretés sont parfois trop peu concentrées ou simplement non colorées, il arrive qu’elles aient un impact visible sur la couleur. Le spéléothème arborera alors une couleur modifiée.

OK, mais à quoi ça sert ?

La formation des spéléothèmes est très souvent liée aux impuretés dissoutes dans l’eau souterraine. Dès lors, l’étude des spéléothèmes colorés permet d’apporter des informations précieuses sur les potentielles contaminations en métaux lourds ou autres composés organiques nocifs des eaux de surface, qui peuvent dans certains cas être consommées par les habitants. C’est donc un moyen simple et direct d’identifier des zones aux eaux potentiellement contaminées, et de déterminer si ces contaminations présentent un risque environnemental ou sanitaire.

Et c’est l’objectif de la thèse de Martin Vlieghe : appliquer de nombreuses techniques analytiques de pointe sur des échantillons de ces spéléothèmes afin de déterminer ces causes, et proposer une explication quant à l’origine des éléments colorants.

Quelques exemples.

Vertes de l’Aven du Marcou : l’influence du nickel

Un premier projet a exploré les spéléothèmes verts de l’Aven du Marcou (voir photo ci-dessus). Situé dans l’Hérault (France), ce gouffre est très connu dans la région pour sa succession de puits impressionnants, dont le plus grand est profond de plus de 100 mètres. Il possède également une toute petite salle dissimulée en haut d’une paroi abrupte, qui abrite une impressionnante concentration de spéléothèmes d’un vert profond. Après tous les efforts pour descendre et remonter des cordes pour progresser dans cette grotte très verticale, quelle belle récompense de découvrir ce véritable joyau souterrain ! L’émerveillement initial passé, il est temps de se mettre au travail : on observe, on décrit, on interprète, et on récupère quelques fragments verts au sol tout en respectant au maximum l’intégrité des lieux. De retour en Belgique, il est temps de passer aux analyses.

L’observation minutieuse des fragments récupérés montre rapidement la présence de minéraux verts dans la partie externe des spéléothèmes, qu’il n’est pas difficile d’associer à la couleur verte observée. Ces minéraux, qui se déposent en plaquettes parallèlement à l’aragonite blanche (CaCO3), se révèlent être des cristaux de népouite, un phyllosilicate de nickel ((Ni,Mg)3Si2O5(OH)4) habituellement trouvé dans les roches volcaniques marines.

La découverte est d’autant plus étonnante qu’il n’existe aucun gisement de nickel dans les environs de la grotte ! Une étude plus poussée de la composition des népouites révèle qu’elles contiennent une forte concentration de zinc, ce qui est aussi très inhabituel et qui suggère qu’elles sont en fait bien différentes de celles qui sont communément exploitées dans les gisements volcaniques. Finalement, ce mystère sera élucidé par l’examen approfondi des affleurements rocheux à proximité directe de l’aven. Juste au-dessus de la grotte se trouvent des riches siliceuses particulièrement riches en pyrites, un sulfure de fer communément trouvé dans ce genre de dépôts. L’analyse de ces sulfures révèle de fortes concentrations de nickel, qui se retrouve également dans la source d’eau naturelle en surface la plus proche de l’aven.

Résultat de cette « enquête » et explication finale : la népouite a pu se déposer sous terre par la dissolution des différents éléments chimiques contenus dans les pyrites des roches sus-jacentes, qui ont été transportés jusque dans la grotte par les eaux de surface et ont pu cristalliser sur place.

Bleues de Malaval : quand les métaux interagissent

La grotte de Malaval est bien différente de l’aven du Marcou. Située en Lozère (France), elle s’étend en grand partie le long d’une haute rivière souterraine qui sinue sous le massif des Cévennes. Au détour d’un méandre, on peut y trouver des spéléothèmes d’un magnifique bleu azur.

Comme au Marcou, les spéléothèmes colorés ne se trouvent qu’à deux endroits bien précis de la grotte et nulle part ailleurs, ce qui suggère que l’origine des éléments chromophore est probablement très localisée.

Photos - Gauche : Stalagmite bleue de la Grotte de Malaval. Droite : Bouquet d’aragonite bleue de la Grotte de Malaval © Gaëtan Rochez (UNamur)

A nouveau, quelques fragments sont récoltés, qui comprennent une grande stalactite bleutée trouvée cassée à même le sol de la grotte. Une série d’observations microscopiques et d’analyses minéralogiques et géochimiques sont réalisées. La première constatation marquante est que plusieurs fragments bleus ne contiennent aucun autre minéral que l’aragonite, suggérant que contrairement aux vertes du Marcou, c’est l’aragonite elle-même qui est colorée par la présence d’éléments métalliques. Après examen des analyses, trois de ces éléments sortent du lot : le cuivre, très couramment cité comme cause de colorations bleutées dans l’aragonite, ainsi que le zinc et le plomb.

S’il apparait que le cuivre est bel et bien la cause principale de la coloration bleue, le zinc et le plomb jouent aussi un rôle.

Le zinc est présent en grand partie sous forme de phases amorphes d’un bleu profond, qui ne se retrouvent que dans certains des fragments bleus étudiés. La présence de ces phases, liées à l’oxydation des gisements riches en zinc proches, génère des variations de la couleur bleue à l’échelle microscopique mises en évidence par microspectrophotométrie optique.

Le plomb, quant à lui, a également un pouvoir colorant marqué, donnant des teintes vertes à bleues, mais l’analyse statistique des zones colorées et non colorées montre que ces colorations ne s’expriment qu’en l’absence de zinc, qui semble être un inhibiteur de la coloration induite par le plomb. Cette étude démontre bien que, même si un problème semble facile à expliquer de prime abord, il peut parfois cacher des subtilités insoupçonnées qu’il est nécessaire d’approfondir - pour en percer tous les secrets.

Gypses de la Cigalère : l’arc-en-ciel souterrain

La Grotte de la Cigalère est unique en son genre. Non seulement elle recèle des quantités impressionnantes de gypse, un sulfate de calcium qu’on retrouve notamment dans certaines grottes. Cependant, ce gypse présente des colorations très variées et rarement observées dans la nature. En raison de cette rareté, cette grotte est particulièrement bien protégée, au point qu’il nous était interdit de récupérer le moindre fragment dans la grotte. Cette étude a donc été le moyen idéal de tester la nouvelle acquisition du Département de géologie : un spectromètre à fluorescence X portable (pXRF), qui permet une analyse rapide, in situ, et surtout totalement non-destructive des spéléothèmes colorés.

Photos - Analyse pXRF d’un coeur de stalactite bleu (gauche) et d’une coulée jaune (droite) dans la Grotte de la Cigalère © Stéphane Pire (UNamur)

Au total, cinq sites d’intérêt ont été choisis dans la Cigalère, pour la diversité de coloration qu’on y retrouvait. La pXRF a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs métaux.

Ainsi, à la Cascade Noire, une forte concentration de fer sous forme d’oxydes et de sulfates a été détectée, qui sont respectivement responsables d’une coloration noire et orangée du gypse.

On retrouve également du noir dans la Chapelle de Donnea, mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, aucun fer n’a été détecté. Ici, c’est bien le manganèse sous forme d’oxydes qui est responsable de la coloration. Cette observation est intéressante, car elle démontre bien que les colorations noires du gypse, deux phénomènes qui semblent similaires au premier abord, peuvent avoir des causes bien différentes, d’où l’intérêt de pouvoir réaliser des analyses directement sur le terrain.

Un peu plus en aval, c’est le bleu qui domine le long de la galerie principale, et les analyses réalisées ont montré de fortes similarités avec les spéléothèmes bleus de Malaval, avec une influence marquée du cuivre et potentiellement du zinc.

Tout ceci met en évidence que, malgré certaines limitations de l’appareil, ce type de méthode d’analyse non-destructive est un outil très précieux pour étudier des objets rares, fragiles, précieux ou protégés, dont la grotte de la Cigalère est un excellent exemple !

L'équipe de recherche

La thèse de doctorat de Martin Vlieghe sur « L'origine(s) des spéléothèmes colorés dans les grottes », réalisée sous la supervision du Professeur Johan Yans, et en collaboration avec Gaëtan Rochez a commencé en février 2022. Les chercheurs sont tous trois membres de la Faculté des sciences, Département de géologie de l’UNamur et de l'Institut de recherche ILEE.

ILEE (Institute of Life, Earth and Environment) s’intéresse directement aux problématiques liées à l’étude et la préservation de l’environnement, auxquelles ce sujet se rattache directement.

Les différentes analyses ont été réalisées avec le soutien des plateformes technologiques de l’UNamur :

- Caractérisation physico-chimie (PC²)

- Lasers, optiques et spectroscopies (LOS)

- Microscopie électronique

- Synthèse, Irradiation et Analyse de Matériaux (SIAM)

Certaines analyses ont été réalisées en partenariat avec la KUL, le MRScNB et l’UMontpellier, et l’accès aux grottes a été assuré par l’Association Mont Marcou, l’Association de la grotte de Malaval et l’Association de Recherche souterraine du Haut Lez.

A l’origine, cette thèse a été financée par l’institut ILEE et les fonds institutionnels de l’UNamur, et par une bourse Aspirant F.R.S. - FNRS (FC 50205) depuis octobre 2023.

Elle est également étroitement liée au nouveau partenariat de recherche soutenu par le réseau RELIEF (Réseau d’Échanges et de Liaisons entre Institutions d’Enseignement supérieur Francophones), l’Institut de recherche ILEE de l’UNamur et l’EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne, Université Savoie Mont Blanc). Les programmes de mobilité entre ces entités renforceront un domaine de recherche commun : l’étude de la zone critique, la zone la plus superficielle de la Terre, où les roches, l'eau, l'air et les organismes vivants interagissent. La perspective est de développer d'autres domaines de recherche transdisciplinaires et des projets d'enseignement potentiels dans le domaine des sciences de l'environnement et du développement durable.

Avoir de la curiosité envers la Terre et le monde naturel : une clé pour relever les défis de demain !

Etudier la géologie, c’est développer des bases solides en physique, chimie et biologie pour comprendre la Terre, de sa dynamique interne aux processus de surface et leurs interactions avec notre environnement et les activités humaines.

Le géologue, grâce à sa formation interdisciplinaire, se positionne idéalement pour exercer des fonctions variées valorisant une approche scientifique rigoureuse à la résolution de problématiques complexes (recherche et développement, gestion de projet, consultance et éducation).

Les atouts de la formation à l’UNamur ?

- Une formation pratique et de nombreuses activités de terrain

- Des bases scientifiques fortes

- Une immersion dans la géologie dès le bloc 1

- Une possibilité d’ERASMUS dès le bloc 3

- Une grande proximité avec les enseignants

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

Un pied dans le passé, l’autre dans l’avenir. De la granulation étrusque à l’analyse PIXE, Serge Mathot a construit une carrière unique, entre patrimoine scientifique et accélérateurs de particules. Portrait d’un alumni passionné, à la croisée des disciplines.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre vos études puis votre doctorat en physique ?

J’étais fasciné par le domaine de recherche d’un de mes professeurs, Guy Demortier. Il travaillait sur la caractérisation de bijoux antiques. Il avait trouvé le moyen de différencier par analyse PIXE (Proton Induced X-ray Emission) les brasures antiques et modernes qui contiennent du Cadmium, la présence de cet élément dans les bijoux antiques étant controversée à l’époque. Il s’intéressait aux méthodes de brasage antiques en générale et à la technique de granulation en particulier. Il les étudiait au Laboratoire d’Analyses par Réaction Nucléaires (LARN). Le brasage est une opération d'assemblage qui s'obtient par fusion d'un métal d'apport (par exemple à base de cuivre ou d’argent) sans fusion du métal de base. Ce phénomène permet à un métal liquide de pénétrer d’abord par capillarité et ensuite par diffusion à l’interface des métaux à assembler et de rendre la jonction permanente après solidification. Parmi les bijoux antiques, on trouve des brasures faites avec une incroyable précision, les techniques antiques sont fascinantes.

L’étude de bijoux antiques ? On ne s’attend pas à cela en physique.

En effet, c’était l’un des domaines de recherche de l’époque à Namur : les sciences du patrimoine. Le professeur Demortier menait des études sur différents bijoux mais ceux fabriqués par les Étrusques en utilisant la technique dite de granulation, qui est apparue en Éturie au 8è siècle avant JC, est particulièrement incroyable. Elle consiste à déposer sur la surface à décorer des centaines de granules d'or minuscules pouvant atteindre jusqu'à deux dixièmes de millimètre de diamètre et de les fixer sur le bijou par une brasure sans en altérer la finesse. Je me suis donc ainsi formé aussi aux techniques de brasage et à la métallurgie physique.

La caractérisation des bijoux grâce à l’accélérateur de particules du LARN, qui permet une analyse non destructive, donne des informations précieuses pour les sciences du patrimoine.

C’est d’ailleurs un domaine de collaborations actuel entre le Département de physique et le Département d’histoire de l’UNamur (NDLR: notamment au travers du projet ARC Phoenix).

En quoi cela vous a-t-il permis d’obtenir un poste au CERN ?

J’ai postulé un poste de physicien au CERN dans le domaine du vide et des couches minces mais j’ai été invité pour le poste de responsable du service de brasage sous vide. Ce service est très important pour le CERN car il étudie les méthodes d’assemblage de pièces particulièrement délicates et précises pour les accélérateurs. Il fabrique également des prototypes et souvent des pièces uniques. Grosso modo, le brasage sous vide est la même technique que celle que nous étudions à Namur à part qu’elle s’effectue dans une chambre à vide. Cela permet de ne pas avoir d’oxydation, d’avoir un mouillage parfait des brasures sur les parties à assembler et de contrôler très précisément la température pour obtenir des assemblages très précis (on parle de microns !). Je n’avais jamais entendu parler de brasage sous vide mais mon expérience acquise sur la brasure des Etrusques, la métallurgie et mon cursus en physique appliquée telle qu’elle est enseignée à Namur à particulièrement intéressé le comité de sélection. Ils m’ont engagé tout de suite !

Parlez-nous du CERN et des projets qui vous occupent

Le CERN est principalement connu pour héberger des accélérateurs de particules dont le célèbre LHC (Grand Collisionneur de Hadrons), un accélérateur de 27 km de circonférence, enterré à environ 100 m sous terre, qui accélère les particules à 99,9999991% de la vitesse de la lumière ! Le CERN a plusieurs axes de recherche en technologie et innovation dans de nombreux domaines : la physique nucléaire, les rayons cosmiques et la formation des nuages, la recherche sur l’antimatière, la recherche de phénomènes rares (comme le boson de Higgs) et une contribution à la recherche sur les neutrinos. C’est aussi le berceau du World Wide Web (WWW). Il y a aussi des projets dans la thématique soins de santé, médecine et des partenariats avec l’industrie.

La physique nucléaire du CERN est bien différente de celle qu’on fait à l’UNamur avec l’accélérateur ALTAÏS. Mais ma formation en physique appliquée (namuroise) m’a permis de m’intégrer sans soucis dans différents projets de recherche.

Pour ma part, en plus du développement des méthodes de brasage sous vide, domaine dans lequel j’ai travaillé plus de 20 ans, j’ai beaucoup travaillé en parallèle pour l’expérience CLOUD. Pendant plus de 10 ans et jusque récemment j’en ai été le Coordinateur Technique. CLOUD est une petite mais fascinante expérience au CERN qui étudie la formation des nuages et utilise un faisceau de particules pour reproduire en laboratoire le bombardement atomique à la manière des rayonnements galactiques dans notre atmosphère. A l’aide d’une chambre à nuage ultra propre de 26 m³, de système d’injection de gaz très précis, de champs électriques, de systèmes de lumière UV et de multiples détecteurs, nous reproduisons et étudions l’atmosphère terrestres afin de comprendre si effectivement les rayons galactiques peuvent influencer le climat. Cette expérience fait appelle à différents domaines de physique appliquée et mon parcours à l’UNamur m’a encore bien aidé.

J’ai été aussi responsable pour le CERN du projet MACHINA –Movable Accelerator for Cultural Heritage In situ Non-destructive Analysis – réalisé en collaboration avec l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), section de Florence - Italie. Nous avons créé ensemble le premier accélérateur de protons portable pour l’analyse in-situ et non-destructive pour les sciences du patrimoine. MACHINA doit être utilisé prochainement à l’OPD (Opificio delle Pietre Dure), l’un des plus anciens et prestigieux centres de restauration d’œuvres d’art situé également à Florence. L’accélérateur est destiné à voyager aussi dans d’autres musées ou centres de restauration.

Actuellement, je m’occupe du projet ELISA (Experimental LInac for Surface Analysis). Avec ELISA, nous faisons fonctionner un véritable accélérateur de protons pour la première fois dans un lieu ouvert au public : le Portail de la Science (SGW – Science Gateway), le nouveau centre d'exposition permanent du CERN.

ELISA utilise la même cavité accélératrice que MACHINA. Le public peut observer un faisceau de protons extrait à quelques centimètres de leurs yeux. Des démonstrations sont organisées pour montrer différents phénomènes physiques, tels que la production de lumière dans les gaz ou la déviation du faisceau avec des dipôles ou des quadrupôles par exemple. La méthode d'analyse PIXE est également présentée. ELISA est aussi un accélérateur performant que nous utilisons pour des projets de recherche dans le domaine du patrimoine et d’autres comme les couches minces qui sont beaucoup utilisées au CERN. La particularité est que les scientifiques qui viennent travailler avec nous le font devant le public !

Une anecdote à raconter ?

Je me souviens qu’en 1989, je finissais de taper la veille de l’échéance et en pleine nuit mon rapport pour ma bourse IRSIA. Le dossier devait être remis le lendemain à minuit au plus tard. Il n’y avait que très peu d’ordinateurs à l’époque et j’ai donc tapé mon rapport en dernière minute sur le Mac d’une des secrétaires. Une fausse manœuvre et paf ! toutes mes données avaient disparu, grosse panique !!! Le lendemain, la secrétaire m’a aidé à restaurer mon fichier, nous avons imprimé le document et je suis allé le déposer directement dans la boîte aux lettres à Bruxelles, où je suis arrivé après 23h, in extremis, car à minuit, quelqu’un venait fermer la boîte aux lettres. Heureusement, la technologie bien a évolué depuis...

Et je ne résiste pas à vous partager deux images que 35 ans séparent !

A gauche, une statuette en Or (Egypte), env. 2000 ans av.J.C, analysée au LARN - UNamur (photo 1990) et à droite, copie (en Laiton) de la Dame de Brassempouy, analysée avec ELISA - CERN (2025).

Le « photographe » est le même, la boucle est bouclée…

La proximité entre enseignement et recherche inspire et questionne. Cela permet aux étudiants diplômés de s’orienter dans de multiples domaines de la vie active.

Venez-faire vos études à Namur !

Serge Mathot (mai 2025) - Interview par Karin Derochette

Pour aller plus loin

- Le complexe d’accélérateurs du CERN

- Le Portail de la science, centre d’éducation et de communication grand public du CERN

- Newsroom - juin 2025 | Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

- Nnewsroom et article Omalius Alumni - septembre 2022 | : François Briard

CERN - le portail de la science

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

En mai 2025, le Département de physique recevait des visiteurs particuliers : deux namurois, Serge Mathot et François Briard, alumni de l’UNamur et membres du CERN. Plusieurs activités étaient au programme, allant de la visite de l’accélérateur à particules, en passant par la vulgarisation scientifique et les séminaires thématiques notamment en sciences du patrimoine. Objectif ? Identifier les domaines ou activités dans lesquels l’UNamur et le CERN pourraient renforcer leur collaboration.

Sur la photo, de gauche à droite : (en haut) Pierre Louette, Directeur du Département de physique ; François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN) ; Julien Colaux, spécialiste IBA, chercheur en physique ; Boris Hespeels, chercheur en biologie ; Alexandre Mayer, chercheur en physique ; Anne-Catherine Heuskin, chercheuse en physique et biophysique. (en bas) André Füzfa, astrophysicien et chercheur en mathématiques ; Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et Michaël Lobet; chercheur en physique.

L’histoire d’amour entre le CERN et l’UNamur ne date pas d’hier. Le complexe d’accélérateurs et le programme expérimental du CERN sont très différents et bien plus grands que ceux du Département de physique de l’UNamur mais les domaines dans lesquels les deux institutions travaillent ont beaucoup de points communs.

De plus, les deux invités ont une histoire personnelle avec l’UNamur. Le Département de physique a eu le plaisir d’accueillir Serge Mathot, Referent Applied Physicist (CERN) et alumni du Département de physique de l’UNamur (1992) ainsi que François Briard, Chef de groupe Portail de la science (CERN), et alumni de la Faculté d’informatique de l’UNamur (1994).

Les activités ont débuté par une rencontre entre les invités, la Rectrice Annick Castiaux, la Vice-rectrice à la recherche Carine Michiels, le Directeur du Département de physique Pierre Louette et plusieurs autres membres du Département de physique et de biologie. Après une présentation générale de l’Université, les participants ont pointé les missions communes aux deux institutions : la recherche et le transfert de technologies et de connaissances, le service à la société, la vulgarisation scientifique ou encore l’éducation et la formation.

Focus sur les rencontres

Lunch de la physique – Présentation du CERN

Le lunch de la physique est la rencontre mensuelle entre les étudiants et membres du département de physique et un professionnel, alumni ou non, venant expliquer son parcours et ce qu’il fait au quotidien en tant que physicien.

Durant cette rencontre à laquelle participaient environ 80 personnes, François Briard et Serge Mathot ont présenté le CERN, le plus grand laboratoire pour la physique des particules du monde. La mission du CERN est de comprendre les particules les plus élémentaires et les lois de notre univers.

A l’issue de ce séminaire, les étudiants sont ressortis avec des étoiles plein les yeux. En effet, les possibilités de stages ou même de premier emploi au CERN sont possibles pour les physiciens mais aussi dans de nombreux autres domaines.

Votre formation en physique à l’UNamur est votre meilleur sésame pour être engagé au CERN. C’est plus qu’un diplôme en physique des particules !

Certains programmes de stage au CERN répondent particulièrement bien aux demandes des jeunes étudiant-e-s belges.

La grande majorité des physiciens qui travaillent avec le CERN (plus de 13 000) sont en fait envoyés au CERN pour une période plus ou moins longue par leurs instituts de recherche nationaux qui les emploient. Le CERN offre une opportunité exceptionnelle de développer une expérience internationale avec d'excellentes conditions et dans un environnement unique au monde ! De quoi inspirer nos jeunes étudiants !

La visite de l’accélérateur de particules ALTAÏS et des équipements de la plateforme SIAM

Capable de générer des faisceaux d'ions constitués de n’importe quel élément stable avec des énergies allant jusqu'à 16 Mega electron-Volt (MeV), l’accélérateur de particules ALTAÏS est utilisé dans divers domaines de recherche fondamentale ou recherche appliquée, notamment au travers de partenariats industriels. Le plus gros accélérateur linéaire actuel du CERN permet de produire des faisceaux de particules allant jusqu’à 160 MeV.

Rencontre avec les membres du projet ARC PHOENIX complété par un séminaire en sciences du patrimoine donné par Serge Mathot.

Le projet d'Action Recherche Concertée (ARC) PHOENIX vise à renouveler notre compréhension des parchemins médiévaux et des pièces de monnaie antiques. L'intelligence artificielle sera exploitée pour analyser les données générées par la caractérisation des matériaux.

Cette étude conjointe entre le Département de physique et le Namur Institute of Structured Matter (NISM) et le Département d’histoire et l'Institut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) permettra d'aborder les questions relatives à la chaîne de production et à l'utilisation de ces objets et matériaux dans les sociétés passées.

En parallèle, Serge Mathot a présenté un séminaire en sciences du patrimoine auquel une cinquantaine de personnes ont participé. Il a notamment présenté sa recherche et le tout nouvel accélérateur ELISA: un accélérateur miniaturisé permettant de délivrer un faisceau de protons de 2 MeV utilisé pour réaliser de véritables mesures au Portail de la science.

Rencontre avec François Briard autour de la vulgarisation scientifique

Avoir l'opportunité d'échanger avec François Briard, Chef de groupe du Portail de la science du CERN est une chance rare. Comparer les activités de vulgarisation a permis d'ouvrir de nouvelles pistes, de découvrir et de partager les approches, d'évaluer ce qui fonctionne ou non, en fonction du public cible. Un enrichissement fort satisfaisant pour les membres présents du Confluent des Savoirs (CDS), le service de sensibilisation et de diffusion de la recherche de l’Université de Namur.

Le Portail de la science du CERN est un lieu où l'on peut partir à la découverte du CERN et de la science en vivant des expériences authentiques et innovantes : expositions multimédia immersives, ateliers pratiques en labo, spectacles scientifiques, événements mariant science et culture, ateliers de prototypages sur le thème de l'innovation, visites de sites du CERN, le tout accompagné par du personnel du CERN.

BD Physix - L'énergie

Les professeurs André Füzfa et Michaël Lobet ont pu présenter le projet de bande dessinée réalisée avec l’auteur Jean-Marc Dubois.

Le thème? L’énergie !

Quoi de plus normal que d’en parler avec François Briard, vulgarisateur en chef au CERN, qui est intéressé par ce projet de vulgarisation sur un support accessible aux personnes de 7 à 77 ans !

Rencontre sur la thématique de la biophysique

La professeure Anne-Catherine Heuskin et le docteur Boris Hespeels travaillent actuellement sur le projet BEBLOB, un projet Belspo avec le soutien de l’ESA, dans le cadre de l’alliance UNIVERSEH (European Space University for Earth and Humanity). Ils s’intéressent notamment à ses étonnantes capacités à résister à de fortes doses de radiation.