Les mathématiques sont un outil indispensable pour comprendre et résoudre plusieurs problèmes de la vie quotidienne, elles forment le langage formel pour nombreuses disciplines et définissent une science, avec ses méthodes et ses lois, à laquelle une recherche véritable est associée. Le Département de mathématique a voulu concilier ces aspects en se spécialisant en mathématiques appliquées depuis sa création, en enseignement comme en recherche.

Le Département de mathématique est situé dans le bâtiment Sciences-Arrupe, dont il occupe une aile des troisième et quatrième étages.

Il est responsable des cursus de premier (bachelier), deuxième (master) et troisième (doctorat) cycles en mathématique. Il assure également des enseignements dans d'autres sections et facultés.

En savoir plus sur le Département de mathématique

À la une

Actualités

Alexandre Mauroy : « Les mathématiques sont partout ! »

Alexandre Mauroy : « Les mathématiques sont partout ! »

Alexandre Mauroy est professeur et chercheur au Département de mathématique depuis près de 10 ans, dans le domaine des systèmes dynamiques. Il est également le directeur de l’Institut de recherche naXys, qui met son expertise en systèmes complexes au service des chercheurs de l’UNamur, toutes disciplines confondues. Conscient de la réputation parfois austère des maths auprès du grand public, Alexandre Mauroy œuvre à démontrer que cette discipline est au cœur des défis technologiques et scientifiques actuels.

Alexandre Mauroy est ingénieur civil de formation. Passionné par les mathématiques, il se lance dans un parcours académique qui l’amène à se spécialiser dans l’étude des systèmes dynamiques. Un choix qui reflète son goût pour la résolution de problèmes complexes : « Les systèmes dynamiques sont des phénomènes qui évoluent dans le temps de manière non linéaire et qui ne répondent pas aux lois de la proportionnalité. Ils représentent donc un vrai défi pour les mathématiciens, car leurs équations ne se résolvent pas directement. Pourtant, les systèmes non-linéaires sont partout autour de nous, à commencer par la météo, notre horloge biologique, le trafic routier ou encore le mouvement d’un simple pendule. C’est donc un sujet très riche. »

L’opérateur de Koopman ou le coup de baguette magique mathématique

Dans ses travaux, Alexandre Mauroy développe des méthodes pour mieux comprendre ces systèmes dynamiques. Son passage à l’Université de Santa Barbara en Californie de 2011 à 2013 lui fait découvrir la théorie des opérateurs, et en particulier l’opérateur de Koopman, une méthode originale pour étudier ces équations insolubles : « L’idée peut sembler contre-intuitive, car on transforme un système de dimension finie en un système de dimension infinie. Il est alors décrit par une infinité de variables, mais il devient linéaire et on peut donc le résoudre plus facilement. Cela revient à une utiliser une sorte de baguette magique mathématique », explique-t-il.

L’opérateur de Koopman n’est pourtant pas neuf : il a été mis en évidence dans les années 1930 avant de tomber dans l’oubli. Il n’a été remis au goût du jour que dans les années 2000. « C’était le tout début de la renaissance de cette approche, nous étions des pionniers », se souvient Alexandre Mauroy. « Aujourd’hui, l’opérateur de Koopman est devenu très tendance dans la communauté scientifique. »

Et pour cause, de nombreuses applications sont possibles grâce à cette méthode. Parmi celles étudiées par Alexandre Mauroy :

- L’étude de stabilité globale des équilibres.

- L’identification de la structure d’un réseau à partir des données observées (par exemple les connexions entre les neurones dans le cerveau ou les interactions entre des personnes).

- La théorie du contrôle, à mi-chemin entre les mathématiques et les sciences de l’ingénieur, qui vise à imposer le comportement du système dynamique (par exemple le régulateur de vitesse de la voiture).

Dans ce dernier domaine, Alexandre Mauroy collabore avec Elio Tuci (Faculté d’informatique) dans le cadre du projet ARC « AUTOMATic », dont l’objectif est de développer un système intelligent de gestion du trafic urbain, grâce à des données collectées par des drones. Ce projet illustre la dimension interdisciplinaire des recherches de l’Institut naXys et la spécificité « maths appliquées » de l’enseignement au Département de mathématique de l’UNamur, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dépoussiérer l’image des mathématiques

Au-delà de ses activités de recherche, Alexandre Mauroy s’investit dans des activités de vulgarisation auprès des élèves du secondaire. L’objectif ? Montrer qu’un monde « sans maths » serait bien différent du nôtre.

Quand on utilise Google, ChatGPT, ou encore lorsqu’on regarde Netflix, on utilise des algorithmes mathématiques.

Son message est clair : les mathématiques sont partout et les mathématiciens ont un rôle à jouer aux côtés des ingénieurs et des informaticiens, notamment pour relever les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain.

Du jeu vidéo à l’intelligence artificielle, escale au Japon

Du jeu vidéo à l’intelligence artificielle, escale au Japon

Près de 10 000 kilomètres séparent la Belgique du Japon, un pays qui fascine, notamment pour sa culture riche et pleine de contrastes. Les chercheurs de l’UNamur entretiennent des liens étroits avec plusieurs institutions nipponnes, notamment dans les domaines de l’informatique, des mathématiques ou encore du jeu vidéo. Coup de projecteur sur quelques-unes de ces collaborations.

Le Japon est une référence mondiale en matière de jeu vidéo. Nintendo, Sony, Sega… autant d’entreprises qui ont marqué la culture populaire contemporaine. Cette industrie, Fanny Barnabé la connaît bien. Chargée de cours à la Faculté Économie Management Communication sciencesPo (EMCP) et chercheuse à l’Institut de recherche CRIDS/NaDI, elle est spécialisée en game studies, un champ de recherche consacré à l’étude des jeux. Après une thèse de doctorat dédiée au détournement vidéoludique dans l’univers fictionnel de Pokémon, défendue en 2017, elle a réalisé un séjour postdoctoral d’un an au Ritsumeikan Center For Game Studies (Ritsumeikan University, à Kyoto), le plus grand centre de recherche sur le jeu vidéo de l’archipel. Reconnu à l’international, celui-ci a notamment la chance d’accueillir un fonds d’archives exceptionnel et inédit, qu’il doit à une donation du géant Nintendo.

Le Japon : un terreau fertile pour les recherches en game studies

« Ce séjour m’a permis de nouer des contacts durables avec les chercheurs du Centre et de m’insérer un peu plus dans le champ un peu de niche du jeu vidéo japonais », explique Fanny Barnabé. « Le Japon compte des chercheurs et des chercheuses de premier plan, reconnus à l’international, mais également des figures de l’industrie facilement mobilisables, grâce à la place importante qu’occupe le pays en termes de production de jeux vidéo. »

Plusieurs années et travaux de recherche plus tard, Fanny Barnabé s’est rendue une nouvelle fois au Japon à la fin du mois de mai, à l’occasion d’une mission académique. Objectif : présenter les derniers travaux menés à l’UNamur, notamment en ludopédagogie ou « serious game » et, elle l’espère, jeter les bases de nouveaux partenariats et échanges étudiants.

L’IA verte en ligne de mire

La Faculté d’informatique entretient des liens de longue date avec le National Institute of Informatics (NII), un institut de recherche internationalement reconnu situé en plein cœur de Tokyo. Chaque année, des étudiants de Master et des doctorants de la faculté y sont accueillis pour une période de quatre à six mois afin d’y effectuer un stage et de mener à bien des projets de recherche, via un accord de collaboration spécifique (Memorandum Of Understanding agreement, ou MOU). Une expérience très appréciée par les étudiants et les doctorants, tant sur le plan scientifique qu’humain.

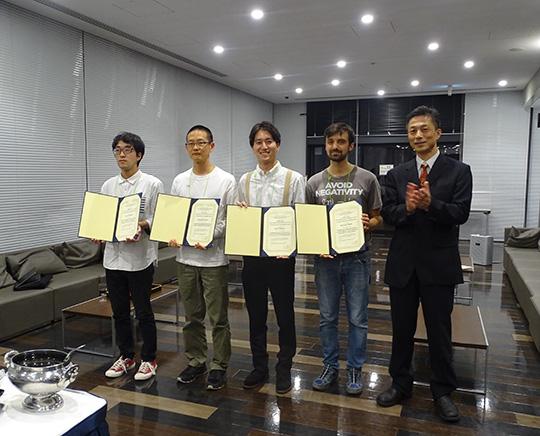

Gilles Perrouin, chercheur et président de la Commission de la recherche de la Faculté d’informatique, accompagne ces étudiants dans la présentation de leur sujet de recherche, souvent axé dans les domaines du génie logiciel, de l’intelligence artificielle (IA) ou, plus récemment, de l’IA verte. « Ce sont des domaines de recherche qui évoluent très vite », précise Gilles Perrouin. « Il existe beaucoup de débats actuellement autour de la consommation énergétique de l’IA. C’est un peu un oxymore de dire qu’on peut faire de l’IA verte. Mais on y travaille via l’exploration de techniques plus malignes lors de la recherche de solutions prometteuses afin d’éviter le recours à l’entraînement systématique du réseau de neurones, très coûteux en énergie », explique le chercheur. La collaboration a donné lieu à l’exploration d’autres domaines de l’IA, tels que la reconnaissance de la langue des signes (professeur Benoît Frénay), en plus des sujets en méthodes formelles et génie logiciel (professeurs Pierre-Yves Schobbens et Xavier Devroey).

La mission académique à laquelle a également pris part Gilles Perrouin en mai 2025, avait notamment pour objectif de renouveler l’accord de collaboration avec le NII, mais également de susciter de nouveaux partenariats prometteurs dans les domaines du génie logiciel, de l’IA, l’éthique ou la cybersécurité.

Les systèmes dynamiques sous la loupe

Au sein du Département de mathématique, Alexandre Mauroy, professeur et chercheur au Namur Institute for Complex Systems (naXys), travaille avec son collaborateur de longue date et ami Yoshihiko Susuki de la prestigieuse Université de Kyoto sur un projet co-financé par le F.N.R.S et le JSPS (Japon) visant à étudier les systèmes dynamiques. « Il s’agit de phénomènes dits “non-linéaires” qui ne respectent pas les règles de la proportionnalité. Les équations sont donc très difficiles, voire impossibles à résoudre en pratique », explique Alexandre Mauroy. « Pour contourner ce problème, on mobilise des techniques comme la théorie des opérateurs, que l’on étudie dans le cadre de ce projet. » Celui-ci a l’avantage de combiner les aspects théoriques et applications pratiques, notamment dans le domaine des réseaux de distribution électrique. « Ce sont des systèmes complexes, avec des dynamiques lentes et rapides. Un cas intéressant pour lequel les outils mathématiques doivent être adaptés. », poursuit Alexandre Mauroy. Ce premier partenariat positif a déjà permis des séjours de recherche entre les deux pays et promet de nouvelles collaborations dans le futur.

Dans un domaine voisin, Riccardo Muolo effectue depuis 2023 un postdoctorat à l'Institute of Science Tokyo, après avoir mené une thèse de doctorat à l’UNamur sous la supervision du professeur Timoteo Carletti. Dans la lignée des connaissances acquises lors de son doctorat sur la dynamique des réseaux, Riccardo Muolo s'intéresse aujourd’hui à la théorie de la synchronisation des réseaux, un modèle mathématique permettant de comprendre des systèmes très variés : des lucioles aux réseaux électriques en passant par le fonctionnement du cerveau humain : « Par exemple, dans le cerveau, une synchronisation anormale des réseaux neuronaux est associée à des pathologies comme l’épilepsie ou Parkinson. La récente faillite du réseau électrique en Espagne peut également s'analyser au travers de cette théorie », détaille le chercheur.

Mobilité étudiante

Les étudiants qui ont soif d’effectuer une partie de leur cursus au Japon ont la possibilité de le faire au moyen de différents accords que l’UNamur a conclus avec des établissements de l’Archipel. C’est le cas avec le National Institute of Informatics (NII), mais aussi avec la Soka University et la Sophia University (Chiyoda), avec lesquelles l’UNamur a signé des accords cadres.

Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #35 (Juillet 2025).

Deux publications prestigieuses pour nos chercheurs en dynamique des réseaux

Deux publications prestigieuses pour nos chercheurs en dynamique des réseaux

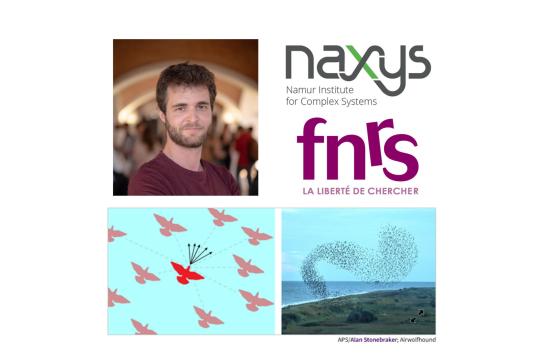

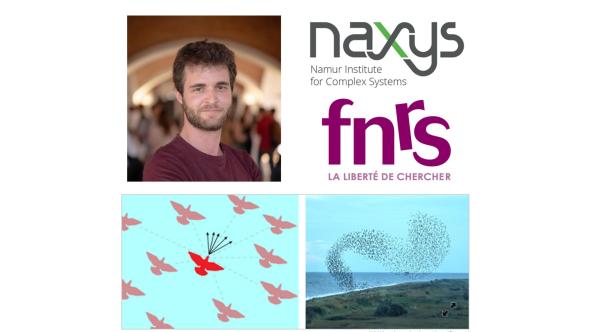

Maxime Lucas est Chargé de recherche FNRS au Département de mathématiques et membre de l’Institut naXys. Il travaille sur les systèmes complexes au sein du pôle « Dynamique des réseaux » dirigé par le Professeur Timoteo Carletti. Il est co-auteur de deux articles sur les systèmes complexes, récemment publiés dans des revues prestigieuses : Nature Physics et Physical Reviews Letters.

Analyse du comportement collectif dans les systèmes complexes

L’étude sur les systèmes complexes publiée dans Physical Reviews Letters soutient une tendance croissante qui se concentre davantage sur l'analyse du comportement collectif d'un système plutôt que sur la découverte des mécanismes d'interaction sous-jacents.

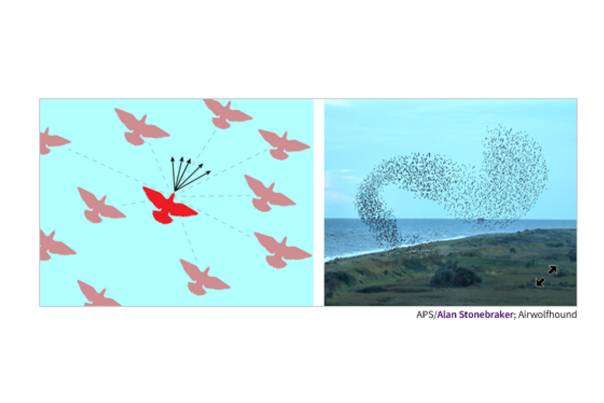

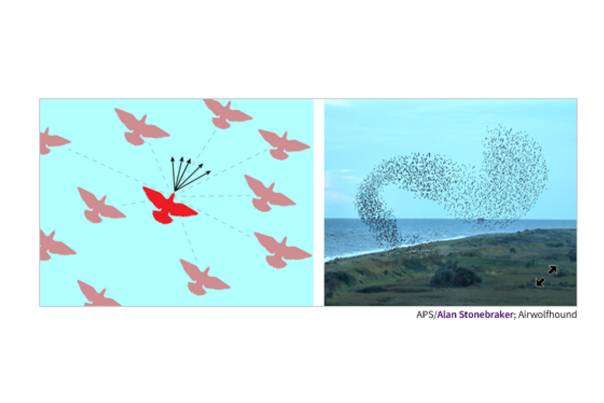

Lorsqu'on observe une volée d'étourneaux tourbillonnant dans le ciel en parfaite coordination - un phénomène connu sous le nom de murmuration - on assiste à l'interaction élégante d'actions individuelles créant un comportement collectif. En essayant de comprendre ces motifs fascinants, les chercheurs peuvent isoler des règles simples basées sur le champ de vision d'un oiseau individuel et la distance qui le sépare de ses voisins, mais il faut toujours se demander si le modèle capture réellement les processus à l'origine des interactions entre les oiseaux (Fig. 1).

Il s'agit d'un problème général dans la recherche sur les systèmes complexes, qui revient à distinguer les mécanismes (les règles régissant les interactions) des comportements (les modèles observables qui émergent).

Figure 1 : Dans les volées d'oiseaux, chaque oiseau choisit son mouvement en fonction de la distance de séparation et de l'orientation de vol de ses voisins (à gauche). Ces règles simples peuvent produire des schémas complexes, tels que les «murmurations» d'étourneaux (à droite). De nouvelles recherches explorent la manière dont les mécanismes (règles individuelles) sont liés aux comportements (modèles collectifs) dans les réseaux qui représentent des systèmes complexes.

Les réseaux représentatifs d'individus en interaction, ou nœuds, constituent un bon moyen d'étudier les mécanismes par rapport aux comportements. Jusqu’à présent, les chercheurs se sont concentrés sur les interactions par paire, mais de nombreux systèmes comprennent également des interactions d'ordre supérieur entre plusieurs nœuds. L'impact de ces mécanismes d'ordre supérieur sur les comportements n'a pas été clairement établi. Thomas Robiglio, de l'Université d'Europe centrale de Vienne, et ses collègues, dont Maxime Lucas (CR FNRS – UNamur) ont abordé cette question. Ils ont considéré des réseaux avec des interactions d'ordre supérieur et évalué les comportements qui en résultent en termes de dépendances statistiques entre les valeurs des nœuds.

Les chercheurs ont identifié des signatures comportementales d'ordre supérieur qui, contrairement à leurs équivalents par paire, révèlent la présence de mécanismes d'ordre supérieur. Leurs conclusions ouvrent de nouvelles voies pour distinguer les mécanismes et les comportements lors de l'étude de systèmes complexes - une distinction qui est cruciale pour l’étude de l'inférence dans la science des réseaux, les neurosciences, les sciences sociales et au-delà.

Cette étude fait aussi l’objet d’un article "Featured in Physics" et "Editor's suggestion", et d'un article « commentaire » à la demande du journal, disponible sur leur site internet en anglais en version intégrale.

Namur Institute for Complex Systems (naXys)

L'institut naXys s'est spécialisé dans l'analyse des systèmes complexes, qu'il s'agisse d'astronomie et de cosmologie dynamique, de biologie mathématique, d'optimisation en optique, de complexité économique ou encore de l'étude de la stabilité et de la robustesse de ces systèmes.

Des chercheurs de l’UNamur publiés dans Nature Physics

Des chercheurs de l’UNamur publiés dans Nature Physics

Le Professeur Timoteo Carletti de l’Université de Namur vient de publier dans la prestigieuse revue Nature Physics en collaboration avec la Professeure Ginestra Bianconi de l’Université Queen Mary de Londres et huit autres chercheurs internationaux. Cette étude révolutionnaire pourrait conduire au développement de nouveaux algorithmes d’IA, à de nouvelles façons d’étudier le fonctionnement du cerveau ou encore à des percées dans des disciplines telles que la physique, la science du climat, la finance et bien d’autres.

L’étude, intitulée « Topology shapes dynamics of higher-order networks » propose un cadre théorique spécialement conçu pour comprendre les réseaux complexes d’ordre supérieur où plusieurs agents interagissent au même temps et donc qui généralisent les réseaux avec leurs interactions en couples. Plus précisément, l’étude montre la manière dont la topologie façonne la dynamique, la manière dont la dynamique apprend la topologie et de la manière dont la topologie évolue de manière dynamique.

L’objectif de ce travail est d’initier les physiciens, les mathématiciens, les informaticiens et les chercheurs en science des réseaux à ce domaine de recherche émergeant, ainsi que de définir les futurs défis de la recherche où la topologie discrète et la dynamique non linéaire se mélangent.

Avec les des données en leur possession, les chercheurs montrent que des systèmes complexes réels tels que le cerveau, les réactions chimiques et les réseaux neuronaux peuvent être facilement modélisés comme des réseaux d’ordre supérieur, caractérisés par des connexions multi-corps indiquant le fait que plusieurs éléments du système interagissent simultanément.

Cette équipe internationale est convaincue que la visibilité de leur travail au travers de cette publication dans Nature Physics permettra d’ouvrir la porte à des nouvelles collaborations avec d’autres disciplines qui s’appuient sur l’analyse des réseaux pour étudier des systèmes complexes réels.

Bravo à l’équipe pour cette publication !

Timoteo Carletti - Mini CV

Après une maîtrise en physique (université de Florence, juin 1995), Timoteo Carletti a poursuivi ses études doctorales à Florence (Italie) et à Paris (France) à l'IMCCE, et a finalement soutenu sa thèse de doctorat en mathématiques en février 2000.

Il s’installe en Belgique en 2005, et est engagé à l'Université de Namur comme chargé de cours, puis comme professeur (2008), et enfin comme professeur titulaire (2011) au Département de mathématique de la Faculté des sciences. En 2010, il a fait partie des créateurs du Namur Center for Complex Systems (devenu l’Institut Namur Institute for Complex Systems – naXys) dont il a assumé la direction jusqu'en décembre 2014.

Alexandre Mauroy : « Les mathématiques sont partout ! »

Alexandre Mauroy : « Les mathématiques sont partout ! »

Alexandre Mauroy est professeur et chercheur au Département de mathématique depuis près de 10 ans, dans le domaine des systèmes dynamiques. Il est également le directeur de l’Institut de recherche naXys, qui met son expertise en systèmes complexes au service des chercheurs de l’UNamur, toutes disciplines confondues. Conscient de la réputation parfois austère des maths auprès du grand public, Alexandre Mauroy œuvre à démontrer que cette discipline est au cœur des défis technologiques et scientifiques actuels.

Alexandre Mauroy est ingénieur civil de formation. Passionné par les mathématiques, il se lance dans un parcours académique qui l’amène à se spécialiser dans l’étude des systèmes dynamiques. Un choix qui reflète son goût pour la résolution de problèmes complexes : « Les systèmes dynamiques sont des phénomènes qui évoluent dans le temps de manière non linéaire et qui ne répondent pas aux lois de la proportionnalité. Ils représentent donc un vrai défi pour les mathématiciens, car leurs équations ne se résolvent pas directement. Pourtant, les systèmes non-linéaires sont partout autour de nous, à commencer par la météo, notre horloge biologique, le trafic routier ou encore le mouvement d’un simple pendule. C’est donc un sujet très riche. »

L’opérateur de Koopman ou le coup de baguette magique mathématique

Dans ses travaux, Alexandre Mauroy développe des méthodes pour mieux comprendre ces systèmes dynamiques. Son passage à l’Université de Santa Barbara en Californie de 2011 à 2013 lui fait découvrir la théorie des opérateurs, et en particulier l’opérateur de Koopman, une méthode originale pour étudier ces équations insolubles : « L’idée peut sembler contre-intuitive, car on transforme un système de dimension finie en un système de dimension infinie. Il est alors décrit par une infinité de variables, mais il devient linéaire et on peut donc le résoudre plus facilement. Cela revient à une utiliser une sorte de baguette magique mathématique », explique-t-il.

L’opérateur de Koopman n’est pourtant pas neuf : il a été mis en évidence dans les années 1930 avant de tomber dans l’oubli. Il n’a été remis au goût du jour que dans les années 2000. « C’était le tout début de la renaissance de cette approche, nous étions des pionniers », se souvient Alexandre Mauroy. « Aujourd’hui, l’opérateur de Koopman est devenu très tendance dans la communauté scientifique. »

Et pour cause, de nombreuses applications sont possibles grâce à cette méthode. Parmi celles étudiées par Alexandre Mauroy :

- L’étude de stabilité globale des équilibres.

- L’identification de la structure d’un réseau à partir des données observées (par exemple les connexions entre les neurones dans le cerveau ou les interactions entre des personnes).

- La théorie du contrôle, à mi-chemin entre les mathématiques et les sciences de l’ingénieur, qui vise à imposer le comportement du système dynamique (par exemple le régulateur de vitesse de la voiture).

Dans ce dernier domaine, Alexandre Mauroy collabore avec Elio Tuci (Faculté d’informatique) dans le cadre du projet ARC « AUTOMATic », dont l’objectif est de développer un système intelligent de gestion du trafic urbain, grâce à des données collectées par des drones. Ce projet illustre la dimension interdisciplinaire des recherches de l’Institut naXys et la spécificité « maths appliquées » de l’enseignement au Département de mathématique de l’UNamur, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dépoussiérer l’image des mathématiques

Au-delà de ses activités de recherche, Alexandre Mauroy s’investit dans des activités de vulgarisation auprès des élèves du secondaire. L’objectif ? Montrer qu’un monde « sans maths » serait bien différent du nôtre.

Quand on utilise Google, ChatGPT, ou encore lorsqu’on regarde Netflix, on utilise des algorithmes mathématiques.

Son message est clair : les mathématiques sont partout et les mathématiciens ont un rôle à jouer aux côtés des ingénieurs et des informaticiens, notamment pour relever les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain.

Du jeu vidéo à l’intelligence artificielle, escale au Japon

Du jeu vidéo à l’intelligence artificielle, escale au Japon

Près de 10 000 kilomètres séparent la Belgique du Japon, un pays qui fascine, notamment pour sa culture riche et pleine de contrastes. Les chercheurs de l’UNamur entretiennent des liens étroits avec plusieurs institutions nipponnes, notamment dans les domaines de l’informatique, des mathématiques ou encore du jeu vidéo. Coup de projecteur sur quelques-unes de ces collaborations.

Le Japon est une référence mondiale en matière de jeu vidéo. Nintendo, Sony, Sega… autant d’entreprises qui ont marqué la culture populaire contemporaine. Cette industrie, Fanny Barnabé la connaît bien. Chargée de cours à la Faculté Économie Management Communication sciencesPo (EMCP) et chercheuse à l’Institut de recherche CRIDS/NaDI, elle est spécialisée en game studies, un champ de recherche consacré à l’étude des jeux. Après une thèse de doctorat dédiée au détournement vidéoludique dans l’univers fictionnel de Pokémon, défendue en 2017, elle a réalisé un séjour postdoctoral d’un an au Ritsumeikan Center For Game Studies (Ritsumeikan University, à Kyoto), le plus grand centre de recherche sur le jeu vidéo de l’archipel. Reconnu à l’international, celui-ci a notamment la chance d’accueillir un fonds d’archives exceptionnel et inédit, qu’il doit à une donation du géant Nintendo.

Le Japon : un terreau fertile pour les recherches en game studies

« Ce séjour m’a permis de nouer des contacts durables avec les chercheurs du Centre et de m’insérer un peu plus dans le champ un peu de niche du jeu vidéo japonais », explique Fanny Barnabé. « Le Japon compte des chercheurs et des chercheuses de premier plan, reconnus à l’international, mais également des figures de l’industrie facilement mobilisables, grâce à la place importante qu’occupe le pays en termes de production de jeux vidéo. »

Plusieurs années et travaux de recherche plus tard, Fanny Barnabé s’est rendue une nouvelle fois au Japon à la fin du mois de mai, à l’occasion d’une mission académique. Objectif : présenter les derniers travaux menés à l’UNamur, notamment en ludopédagogie ou « serious game » et, elle l’espère, jeter les bases de nouveaux partenariats et échanges étudiants.

L’IA verte en ligne de mire

La Faculté d’informatique entretient des liens de longue date avec le National Institute of Informatics (NII), un institut de recherche internationalement reconnu situé en plein cœur de Tokyo. Chaque année, des étudiants de Master et des doctorants de la faculté y sont accueillis pour une période de quatre à six mois afin d’y effectuer un stage et de mener à bien des projets de recherche, via un accord de collaboration spécifique (Memorandum Of Understanding agreement, ou MOU). Une expérience très appréciée par les étudiants et les doctorants, tant sur le plan scientifique qu’humain.

Gilles Perrouin, chercheur et président de la Commission de la recherche de la Faculté d’informatique, accompagne ces étudiants dans la présentation de leur sujet de recherche, souvent axé dans les domaines du génie logiciel, de l’intelligence artificielle (IA) ou, plus récemment, de l’IA verte. « Ce sont des domaines de recherche qui évoluent très vite », précise Gilles Perrouin. « Il existe beaucoup de débats actuellement autour de la consommation énergétique de l’IA. C’est un peu un oxymore de dire qu’on peut faire de l’IA verte. Mais on y travaille via l’exploration de techniques plus malignes lors de la recherche de solutions prometteuses afin d’éviter le recours à l’entraînement systématique du réseau de neurones, très coûteux en énergie », explique le chercheur. La collaboration a donné lieu à l’exploration d’autres domaines de l’IA, tels que la reconnaissance de la langue des signes (professeur Benoît Frénay), en plus des sujets en méthodes formelles et génie logiciel (professeurs Pierre-Yves Schobbens et Xavier Devroey).

La mission académique à laquelle a également pris part Gilles Perrouin en mai 2025, avait notamment pour objectif de renouveler l’accord de collaboration avec le NII, mais également de susciter de nouveaux partenariats prometteurs dans les domaines du génie logiciel, de l’IA, l’éthique ou la cybersécurité.

Les systèmes dynamiques sous la loupe

Au sein du Département de mathématique, Alexandre Mauroy, professeur et chercheur au Namur Institute for Complex Systems (naXys), travaille avec son collaborateur de longue date et ami Yoshihiko Susuki de la prestigieuse Université de Kyoto sur un projet co-financé par le F.N.R.S et le JSPS (Japon) visant à étudier les systèmes dynamiques. « Il s’agit de phénomènes dits “non-linéaires” qui ne respectent pas les règles de la proportionnalité. Les équations sont donc très difficiles, voire impossibles à résoudre en pratique », explique Alexandre Mauroy. « Pour contourner ce problème, on mobilise des techniques comme la théorie des opérateurs, que l’on étudie dans le cadre de ce projet. » Celui-ci a l’avantage de combiner les aspects théoriques et applications pratiques, notamment dans le domaine des réseaux de distribution électrique. « Ce sont des systèmes complexes, avec des dynamiques lentes et rapides. Un cas intéressant pour lequel les outils mathématiques doivent être adaptés. », poursuit Alexandre Mauroy. Ce premier partenariat positif a déjà permis des séjours de recherche entre les deux pays et promet de nouvelles collaborations dans le futur.

Dans un domaine voisin, Riccardo Muolo effectue depuis 2023 un postdoctorat à l'Institute of Science Tokyo, après avoir mené une thèse de doctorat à l’UNamur sous la supervision du professeur Timoteo Carletti. Dans la lignée des connaissances acquises lors de son doctorat sur la dynamique des réseaux, Riccardo Muolo s'intéresse aujourd’hui à la théorie de la synchronisation des réseaux, un modèle mathématique permettant de comprendre des systèmes très variés : des lucioles aux réseaux électriques en passant par le fonctionnement du cerveau humain : « Par exemple, dans le cerveau, une synchronisation anormale des réseaux neuronaux est associée à des pathologies comme l’épilepsie ou Parkinson. La récente faillite du réseau électrique en Espagne peut également s'analyser au travers de cette théorie », détaille le chercheur.

Mobilité étudiante

Les étudiants qui ont soif d’effectuer une partie de leur cursus au Japon ont la possibilité de le faire au moyen de différents accords que l’UNamur a conclus avec des établissements de l’Archipel. C’est le cas avec le National Institute of Informatics (NII), mais aussi avec la Soka University et la Sophia University (Chiyoda), avec lesquelles l’UNamur a signé des accords cadres.

Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #35 (Juillet 2025).

Deux publications prestigieuses pour nos chercheurs en dynamique des réseaux

Deux publications prestigieuses pour nos chercheurs en dynamique des réseaux

Maxime Lucas est Chargé de recherche FNRS au Département de mathématiques et membre de l’Institut naXys. Il travaille sur les systèmes complexes au sein du pôle « Dynamique des réseaux » dirigé par le Professeur Timoteo Carletti. Il est co-auteur de deux articles sur les systèmes complexes, récemment publiés dans des revues prestigieuses : Nature Physics et Physical Reviews Letters.

Analyse du comportement collectif dans les systèmes complexes

L’étude sur les systèmes complexes publiée dans Physical Reviews Letters soutient une tendance croissante qui se concentre davantage sur l'analyse du comportement collectif d'un système plutôt que sur la découverte des mécanismes d'interaction sous-jacents.

Lorsqu'on observe une volée d'étourneaux tourbillonnant dans le ciel en parfaite coordination - un phénomène connu sous le nom de murmuration - on assiste à l'interaction élégante d'actions individuelles créant un comportement collectif. En essayant de comprendre ces motifs fascinants, les chercheurs peuvent isoler des règles simples basées sur le champ de vision d'un oiseau individuel et la distance qui le sépare de ses voisins, mais il faut toujours se demander si le modèle capture réellement les processus à l'origine des interactions entre les oiseaux (Fig. 1).

Il s'agit d'un problème général dans la recherche sur les systèmes complexes, qui revient à distinguer les mécanismes (les règles régissant les interactions) des comportements (les modèles observables qui émergent).

Figure 1 : Dans les volées d'oiseaux, chaque oiseau choisit son mouvement en fonction de la distance de séparation et de l'orientation de vol de ses voisins (à gauche). Ces règles simples peuvent produire des schémas complexes, tels que les «murmurations» d'étourneaux (à droite). De nouvelles recherches explorent la manière dont les mécanismes (règles individuelles) sont liés aux comportements (modèles collectifs) dans les réseaux qui représentent des systèmes complexes.

Les réseaux représentatifs d'individus en interaction, ou nœuds, constituent un bon moyen d'étudier les mécanismes par rapport aux comportements. Jusqu’à présent, les chercheurs se sont concentrés sur les interactions par paire, mais de nombreux systèmes comprennent également des interactions d'ordre supérieur entre plusieurs nœuds. L'impact de ces mécanismes d'ordre supérieur sur les comportements n'a pas été clairement établi. Thomas Robiglio, de l'Université d'Europe centrale de Vienne, et ses collègues, dont Maxime Lucas (CR FNRS – UNamur) ont abordé cette question. Ils ont considéré des réseaux avec des interactions d'ordre supérieur et évalué les comportements qui en résultent en termes de dépendances statistiques entre les valeurs des nœuds.

Les chercheurs ont identifié des signatures comportementales d'ordre supérieur qui, contrairement à leurs équivalents par paire, révèlent la présence de mécanismes d'ordre supérieur. Leurs conclusions ouvrent de nouvelles voies pour distinguer les mécanismes et les comportements lors de l'étude de systèmes complexes - une distinction qui est cruciale pour l’étude de l'inférence dans la science des réseaux, les neurosciences, les sciences sociales et au-delà.

Cette étude fait aussi l’objet d’un article "Featured in Physics" et "Editor's suggestion", et d'un article « commentaire » à la demande du journal, disponible sur leur site internet en anglais en version intégrale.

Namur Institute for Complex Systems (naXys)

L'institut naXys s'est spécialisé dans l'analyse des systèmes complexes, qu'il s'agisse d'astronomie et de cosmologie dynamique, de biologie mathématique, d'optimisation en optique, de complexité économique ou encore de l'étude de la stabilité et de la robustesse de ces systèmes.

Des chercheurs de l’UNamur publiés dans Nature Physics

Des chercheurs de l’UNamur publiés dans Nature Physics

Le Professeur Timoteo Carletti de l’Université de Namur vient de publier dans la prestigieuse revue Nature Physics en collaboration avec la Professeure Ginestra Bianconi de l’Université Queen Mary de Londres et huit autres chercheurs internationaux. Cette étude révolutionnaire pourrait conduire au développement de nouveaux algorithmes d’IA, à de nouvelles façons d’étudier le fonctionnement du cerveau ou encore à des percées dans des disciplines telles que la physique, la science du climat, la finance et bien d’autres.

L’étude, intitulée « Topology shapes dynamics of higher-order networks » propose un cadre théorique spécialement conçu pour comprendre les réseaux complexes d’ordre supérieur où plusieurs agents interagissent au même temps et donc qui généralisent les réseaux avec leurs interactions en couples. Plus précisément, l’étude montre la manière dont la topologie façonne la dynamique, la manière dont la dynamique apprend la topologie et de la manière dont la topologie évolue de manière dynamique.

L’objectif de ce travail est d’initier les physiciens, les mathématiciens, les informaticiens et les chercheurs en science des réseaux à ce domaine de recherche émergeant, ainsi que de définir les futurs défis de la recherche où la topologie discrète et la dynamique non linéaire se mélangent.

Avec les des données en leur possession, les chercheurs montrent que des systèmes complexes réels tels que le cerveau, les réactions chimiques et les réseaux neuronaux peuvent être facilement modélisés comme des réseaux d’ordre supérieur, caractérisés par des connexions multi-corps indiquant le fait que plusieurs éléments du système interagissent simultanément.

Cette équipe internationale est convaincue que la visibilité de leur travail au travers de cette publication dans Nature Physics permettra d’ouvrir la porte à des nouvelles collaborations avec d’autres disciplines qui s’appuient sur l’analyse des réseaux pour étudier des systèmes complexes réels.

Bravo à l’équipe pour cette publication !

Timoteo Carletti - Mini CV

Après une maîtrise en physique (université de Florence, juin 1995), Timoteo Carletti a poursuivi ses études doctorales à Florence (Italie) et à Paris (France) à l'IMCCE, et a finalement soutenu sa thèse de doctorat en mathématiques en février 2000.

Il s’installe en Belgique en 2005, et est engagé à l'Université de Namur comme chargé de cours, puis comme professeur (2008), et enfin comme professeur titulaire (2011) au Département de mathématique de la Faculté des sciences. En 2010, il a fait partie des créateurs du Namur Center for Complex Systems (devenu l’Institut Namur Institute for Complex Systems – naXys) dont il a assumé la direction jusqu'en décembre 2014.

Événements

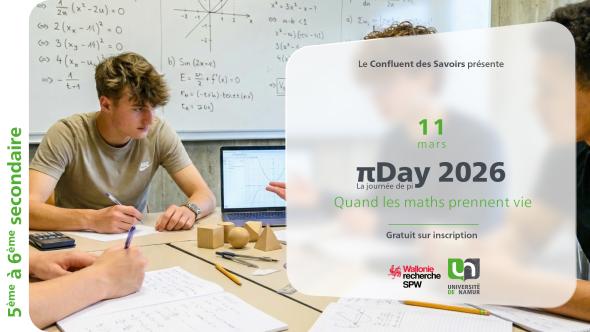

πDay 2026

À l'occasion du Pi Day, l'UNamur invite les élèves de 5ème et 6ème secondaire pour célébrer l’une des constantes mathématiques les plus célèbres au monde autour d'une matinée d'activités.

Infos pratiques :

- Quand : Mercredi 11 mars 2026 de 8h30 à 12h

- Combien : Gratuit

- Langue : Français

- Public : 5ème et 6ème secondaire

- Lieu de RDV : Université de Namur (L'adresse exacte sera communiquée ultérieurement)

Au programme :

Articulé sur une matinée, cet événement se déroule en plusieurs temps forts :

- Accueil convivial des groupes pour bien démarrer la journée.

- Session de conférences introductives : Des mini-conférences en plénière permettent d'aborder des sujets variés et percutants, posant le cadre et éveillant la curiosité sur des thématiques mathématiques actuelles.

- Ateliers pratiques en parallèle et successifs : Après une courte pause, les élèves sont invités à participer activement. Ils tournent sur trois ateliers différents, proposés en parallèle. Ces sessions favorisent l'expérimentation et la manipulation en petits groupes sur des sujets précis.

Offrez à vos élèves une matinée gratuite et enrichissante pour (re)découvrir le plaisir de faire des mathématiques !

Cette activité est organisée avec le soutien de la Wallonie Recherche