Bienvenue au Département de physique !

Comment produire de l’énergie sans épuiser la planète ? Qu’est-ce que l’exploration de l’espace peut encore nous apprendre ? Comment soigner plus efficacement par protonthérapie ? L’intelligence artificielle, amie ou ennemie ? Et le chat de Schrödinger, finalement, comment va-t-il ?

Vous vous posez ce type de questions et vous aimeriez pouvoir y répondre. Vous aimeriez comprendre, connaître, résoudre, expérimenter, tester, coder, appliquer. Vous aimeriez vous engager pour préserver la planète, pour la santé, pour la société. Vous aimeriez relever le défi de la recherche en entreprise, ou vous préférez mettre vos compétences au service de la connaissance plus fondamentale. En rejoignant le Département de physique de l’Université de Namur, vous serez rassasié et nous vous accueillons avec enthousiasme.

En savoir plus sur le Département de physique

Le service à la société au Département de physique

À la une

Actualités

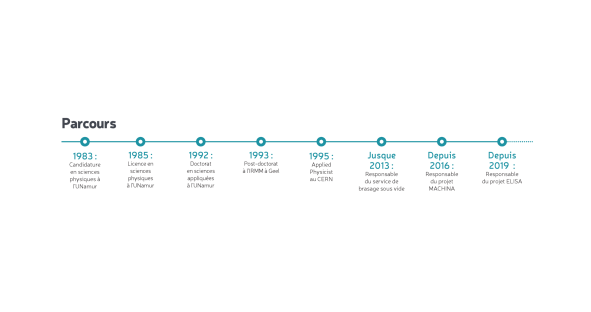

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

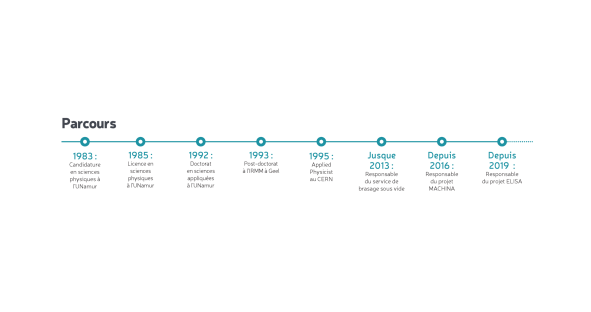

Un pied dans le passé, l’autre dans l’avenir. De la granulation étrusque à l’analyse PIXE, Serge Mathot a construit une carrière unique, entre patrimoine scientifique et accélérateurs de particules. Portrait d’un alumni passionné, à la croisée des disciplines.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre vos études puis votre doctorat en physique ?

J’étais fasciné par le domaine de recherche d’un de mes professeurs, Guy Demortier. Il travaillait sur la caractérisation de bijoux antiques. Il avait trouvé le moyen de différencier par analyse PIXE (Proton Induced X-ray Emission) les brasures antiques et modernes qui contiennent du Cadmium, la présence de cet élément dans les bijoux antiques étant controversée à l’époque. Il s’intéressait aux méthodes de brasage antiques en générale et à la technique de granulation en particulier. Il les étudiait au Laboratoire d’Analyses par Réaction Nucléaires (LARN). Le brasage est une opération d'assemblage qui s'obtient par fusion d'un métal d'apport (par exemple à base de cuivre ou d’argent) sans fusion du métal de base. Ce phénomène permet à un métal liquide de pénétrer d’abord par capillarité et ensuite par diffusion à l’interface des métaux à assembler et de rendre la jonction permanente après solidification. Parmi les bijoux antiques, on trouve des brasures faites avec une incroyable précision, les techniques antiques sont fascinantes.

L’étude de bijoux antiques ? On ne s’attend pas à cela en physique.

En effet, c’était l’un des domaines de recherche de l’époque à Namur : les sciences du patrimoine. Le professeur Demortier menait des études sur différents bijoux mais ceux fabriqués par les Étrusques en utilisant la technique dite de granulation, qui est apparue en Éturie au 8è siècle avant JC, est particulièrement incroyable. Elle consiste à déposer sur la surface à décorer des centaines de granules d'or minuscules pouvant atteindre jusqu'à deux dixièmes de millimètre de diamètre et de les fixer sur le bijou par une brasure sans en altérer la finesse. Je me suis donc ainsi formé aussi aux techniques de brasage et à la métallurgie physique.

La caractérisation des bijoux grâce à l’accélérateur de particules du LARN, qui permet une analyse non destructive, donne des informations précieuses pour les sciences du patrimoine.

C’est d’ailleurs un domaine de collaborations actuel entre le Département de physique et le Département d’histoire de l’UNamur (NDLR: notamment au travers du projet ARC Phoenix).

En quoi cela vous a-t-il permis d’obtenir un poste au CERN ?

J’ai postulé un poste de physicien au CERN dans le domaine du vide et des couches minces mais j’ai été invité pour le poste de responsable du service de brasage sous vide. Ce service est très important pour le CERN car il étudie les méthodes d’assemblage de pièces particulièrement délicates et précises pour les accélérateurs. Il fabrique également des prototypes et souvent des pièces uniques. Grosso modo, le brasage sous vide est la même technique que celle que nous étudions à Namur à part qu’elle s’effectue dans une chambre à vide. Cela permet de ne pas avoir d’oxydation, d’avoir un mouillage parfait des brasures sur les parties à assembler et de contrôler très précisément la température pour obtenir des assemblages très précis (on parle de microns !). Je n’avais jamais entendu parler de brasage sous vide mais mon expérience acquise sur la brasure des Etrusques, la métallurgie et mon cursus en physique appliquée telle qu’elle est enseignée à Namur à particulièrement intéressé le comité de sélection. Ils m’ont engagé tout de suite !

Parlez-nous du CERN et des projets qui vous occupent

Le CERN est principalement connu pour héberger des accélérateurs de particules dont le célèbre LHC (Grand Collisionneur de Hadrons), un accélérateur de 27 km de circonférence, enterré à environ 100 m sous terre, qui accélère les particules à 99,9999991% de la vitesse de la lumière ! Le CERN a plusieurs axes de recherche en technologie et innovation dans de nombreux domaines : la physique nucléaire, les rayons cosmiques et la formation des nuages, la recherche sur l’antimatière, la recherche de phénomènes rares (comme le boson de Higgs) et une contribution à la recherche sur les neutrinos. C’est aussi le berceau du World Wide Web (WWW). Il y a aussi des projets dans la thématique soins de santé, médecine et des partenariats avec l’industrie.

La physique nucléaire du CERN est bien différente de celle qu’on fait à l’UNamur avec l’accélérateur ALTAÏS. Mais ma formation en physique appliquée (namuroise) m’a permis de m’intégrer sans soucis dans différents projets de recherche.

Pour ma part, en plus du développement des méthodes de brasage sous vide, domaine dans lequel j’ai travaillé plus de 20 ans, j’ai beaucoup travaillé en parallèle pour l’expérience CLOUD. Pendant plus de 10 ans et jusque récemment j’en ai été le Coordinateur Technique. CLOUD est une petite mais fascinante expérience au CERN qui étudie la formation des nuages et utilise un faisceau de particules pour reproduire en laboratoire le bombardement atomique à la manière des rayonnements galactiques dans notre atmosphère. A l’aide d’une chambre à nuage ultra propre de 26 m³, de système d’injection de gaz très précis, de champs électriques, de systèmes de lumière UV et de multiples détecteurs, nous reproduisons et étudions l’atmosphère terrestres afin de comprendre si effectivement les rayons galactiques peuvent influencer le climat. Cette expérience fait appelle à différents domaines de physique appliquée et mon parcours à l’UNamur m’a encore bien aidé.

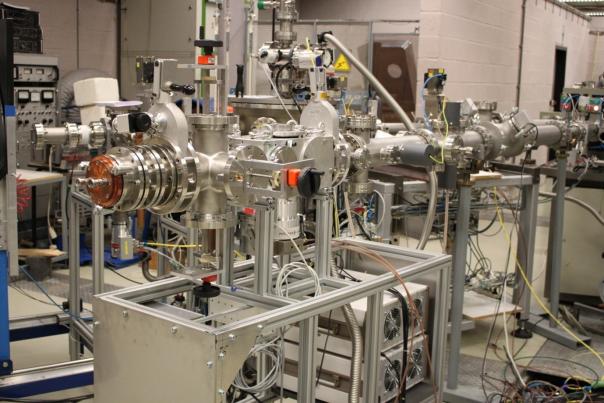

J’ai été aussi responsable pour le CERN du projet MACHINA –Movable Accelerator for Cultural Heritage In situ Non-destructive Analysis – réalisé en collaboration avec l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), section de Florence - Italie. Nous avons créé ensemble le premier accélérateur de protons portable pour l’analyse in-situ et non-destructive pour les sciences du patrimoine. MACHINA doit être utilisé prochainement à l’OPD (Opificio delle Pietre Dure), l’un des plus anciens et prestigieux centres de restauration d’œuvres d’art situé également à Florence. L’accélérateur est destiné à voyager aussi dans d’autres musées ou centres de restauration.

Actuellement, je m’occupe du projet ELISA (Experimental LInac for Surface Analysis). Avec ELISA, nous faisons fonctionner un véritable accélérateur de protons pour la première fois dans un lieu ouvert au public : le Portail de la Science (SGW – Science Gateway), le nouveau centre d'exposition permanent du CERN.

ELISA utilise la même cavité accélératrice que MACHINA. Le public peut observer un faisceau de protons extrait à quelques centimètres de leurs yeux. Des démonstrations sont organisées pour montrer différents phénomènes physiques, tels que la production de lumière dans les gaz ou la déviation du faisceau avec des dipôles ou des quadrupôles par exemple. La méthode d'analyse PIXE est également présentée. ELISA est aussi un accélérateur performant que nous utilisons pour des projets de recherche dans le domaine du patrimoine et d’autres comme les couches minces qui sont beaucoup utilisées au CERN. La particularité est que les scientifiques qui viennent travailler avec nous le font devant le public !

Une anecdote à raconter ?

Je me souviens qu’en 1989, je finissais de taper la veille de l’échéance et en pleine nuit mon rapport pour ma bourse IRSIA. Le dossier devait être remis le lendemain à minuit au plus tard. Il n’y avait que très peu d’ordinateurs à l’époque et j’ai donc tapé mon rapport en dernière minute sur le Mac d’une des secrétaires. Une fausse manœuvre et paf ! toutes mes données avaient disparu, grosse panique !!! Le lendemain, la secrétaire m’a aidé à restaurer mon fichier, nous avons imprimé le document et je suis allé le déposer directement dans la boîte aux lettres à Bruxelles, où je suis arrivé après 23h, in extremis, car à minuit, quelqu’un venait fermer la boîte aux lettres. Heureusement, la technologie bien a évolué depuis...

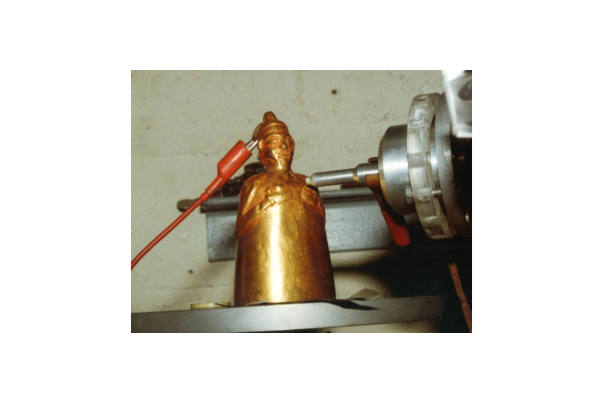

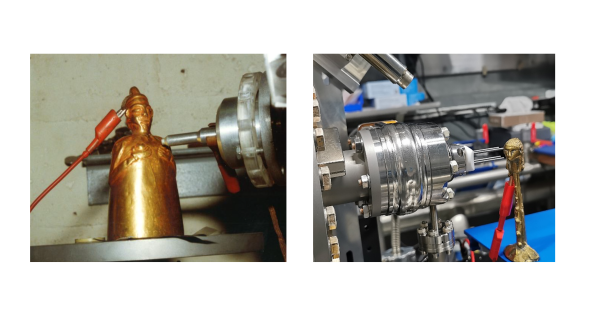

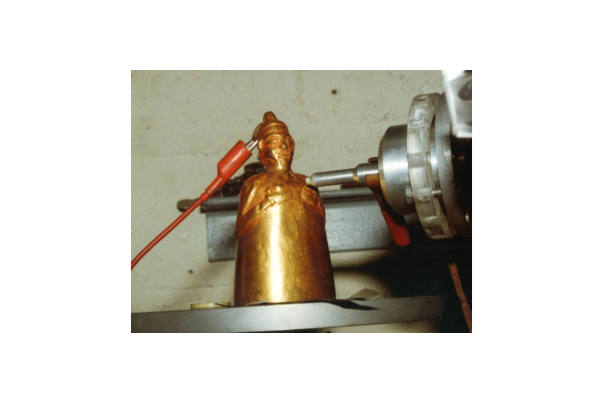

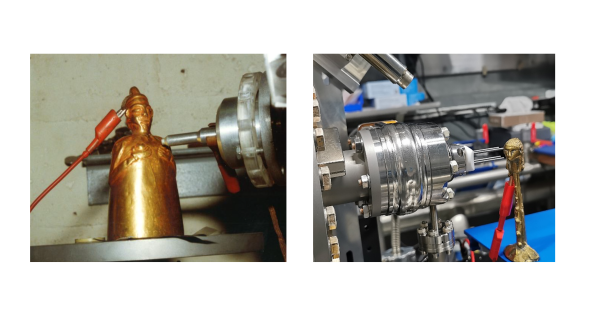

Et je ne résiste pas à vous partager deux images que 35 ans séparent !

A gauche, une statuette en Or (Egypte), env. 2000 ans av.J.C, analysée au LARN - UNamur (photo 1990) et à droite, copie (en Laiton) de la Dame de Brassempouy, analysée avec ELISA - CERN (2025).

Le « photographe » est le même, la boucle est bouclée…

La proximité entre enseignement et recherche inspire et questionne. Cela permet aux étudiants diplômés de s’orienter dans de multiples domaines de la vie active.

Venez-faire vos études à Namur !

Serge Mathot (mai 2025) - Interview par Karin Derochette

Pour aller plus loin

- Le complexe d’accélérateurs du CERN

- Le Portail de la science, centre d’éducation et de communication grand public du CERN

- Newsroom - juin 2025 | Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

- Nnewsroom et article Omalius Alumni - septembre 2022 | : François Briard

CERN - le portail de la science

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

L’UNamur en Amérique du Sud

L’UNamur en Amérique du Sud

L’Amérique du Sud est un sous-continent d’une grande richesse naturelle et culturelle. Entre préservation de la biodiversité et coopération au développement, l’UNamur entretient des partenariats précieux pour répondre aux défis de l’érosion de la biodiversité et comprendre les transformations socio-économiques actuelles. Immersion en Équateur et au Pérou.

Stratégiquement situé à l’intersection de la cordillère des Andes, de la forêt amazonienne et des Îles Galápagos (rendues célèbres par un certain Charles Darwin), l’Équateur est un haut lieu de biodiversité. Plus de 150 ans après les observations du naturaliste, ce pays reste un terrain d’étude prisé des scientifiques pour étudier l’adaptation des organismes sauvages aux changements de leur environnement.

L’Équateur comme laboratoire à ciel ouvert

Dans le cadre d’un projet de deux ans financé par la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI), les professeurs Frédéric Silvestre et Alice Dennis de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE) de l’UNamur, ont noué un partenariat avec la Universidad Central Del Ecuador. L’objectif ? Appliquer les techniques de génétiques et d’épigénétiques développées dans les laboratoires namurois à des poissons et macro-invertébrés de ruisseaux équatoriens.

« Les marques génétiques et épigénétiques présentes sur les gènes permettent d’obtenir des informations précieuses sur les stress environnementaux subis par les populations sauvages »

Une première campagne d’échantillonnage a été menée cet été et une autre est prévue au printemps prochain, à laquelle participeront Frédéric Silvestre et Alice Dennis. Cette collaboration a également permis d’accueillir au sein de l’URBE une chercheuse équatorienne venue se former aux techniques de séquençage nanopore, utilisées dans le cadre de ce projet, et réaliser des tests sur des échantillons des espèces étudiées. Le séquençage nanopore est une méthode consistant à séquencer des brins d’ADN de longue taille grâce à un signal électrique. « Cette technique est très avantageuse car elle facilite l’assemblage des génomes et permet de travailler à la fois sur la séquence de l’ADN et les modifications de celles-ci. Le séquençage nanopore est en outre un appareillage très petit et portable, facilement utilisable sur le terrain », poursuit le chercheur. L’utilisation de cette technologie a pour but de montrer la faisabilité de ce procédé et, à terme, contribuer à l’élaboration de politiques de conservation plus efficaces de la biodiversité, en s’appuyant sur des données génétiques concrètes.

Pérou : comprendre les dynamiques d’un pays en pleine mutation

Fraîchement désigné Vice-recteur aux relations internationales et extérieures de l’UNamur, Stéphane Leyens est impliqué dans pas moins de 4 projets au Pérou, en collaboration étroite avec l’Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Située dans la cordillère des Andes à près de 3500m d’altitude, cette université bénéficie depuis 2009 d’un soutien de la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI) destiné à améliorer la qualité de son enseignement et à renforcer ses capacités de recherche. Ces projets ont pour toile de fond la nouvelle « loi universitaire », qui a profondément bouleversé le paysage de l’enseignement supérieur en mettant l’accent sur la formation des enseignants et la responsabilité sociale des universités, désormais invitées à intégrer des enjeux comme l’interculturalité, l’environnement et le genre dans une perspective de développement rural local.

Il faut dire que le contexte culturel, politique et socio-économique du pays est en pleine mutation. Conséquence : les communautés paysannes sont tiraillées entre un attachement identitaire aux modes de vie traditionnels et l’attrait pour les possibilités économiques offertes par la modernisation de l’agriculture ou de l’essor du tourisme.

C’est cette tension qu’étudie Stéphane Leyens, dans le district d’Ocongate (département de Cuzco), situé sur le tracé de la Route Interocéanique Sud. « Cette route asphaltée, reliant Lima à Sao Paulo et achevée en 2006, a complètement transformé la dynamique communautaire et socio-économique des populations Quechua des hautes Andes, rendant possible l’accès aux mines de l’Amazonie, aux marchés de centres urbains, aux institutions d’enseignement supérieur, et ouvrant la région au tourisme. L’idée était donc d’étudier ce changement de dynamique, via le prisme de la prise de décision familiale et communautaire, avec un point d’attention particulier à l’éducation, aux activités agricoles et aux questions de genre », explique Stéphane Leyens. Ces questionnements – qui résonnent particulièrement avec les réalités vécues par la population – ont débouché sur deux recherches doctorales menées par des chercheuses péruviennes.

Dans la même perspective, et dans un tout nouveau projet, le chercheur s’intéresse à l’impact du développement des exploitations minières informelles sur l’économie locale à travers un angle original : l’épistémologie quechua. Ce projet s’appuie sur un partenariat avec une équipe de l’Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), spécialiste de cette approche.

« L’essor des mines informelles a déstabilisé les équilibres familiaux, avec une masculinisation des activités minières délocalisées et une féminisation du travail agricole au sein des communautés. Pour analyser ces mutations, nous partons du cadre de pensée des communautés paysannes s’exprimant en langue quechua : de leurs mythologies, leurs conceptions du rapport à la terre et à la nature, à la communauté, etc. »

Retour d’expérience d'une étudiante

« Dans le cadre du Master en physique, on a l’obligation de faire un stage en Belgique ou ailleurs. J’ai choisi de m’envoler vers le Brésil car des chercheurs locaux réalisent des recherches en lien avec mon sujet de mémoire. C’était aussi l’occasion de sortir de ma zone de confort et de vivre une expérience dans un pays éloigné.

Cela s’est très bien passé, tant sur le plan académique que personnel. J’ai eu la chance de prendre part à la rédaction d’un article et de suivre tout le parcours de publication. L’organisation du travail était très libre et j’ai pu mener ma recherche en toute autonomie. J’ai rapidement forgé des amitiés durables, notamment en participant à des cours de forró, une danse brésilienne.

Si j’avais un conseil à donner : foncez ! Partir loin peut faire peur mais cela nous apprend beaucoup de choses et notamment le fait qu’on est capable de rebondir dans des situations parfois imprévisibles. »

- Thaïs Nivaille, étudiante en physique

Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

« Physique pour les sciences médicales » : un ouvrage de référence pour accompagner les étudiants tout au long de leur parcours

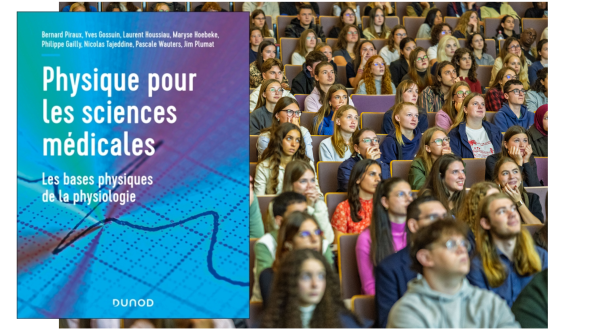

« Physique pour les sciences médicales » : un ouvrage de référence pour accompagner les étudiants tout au long de leur parcours

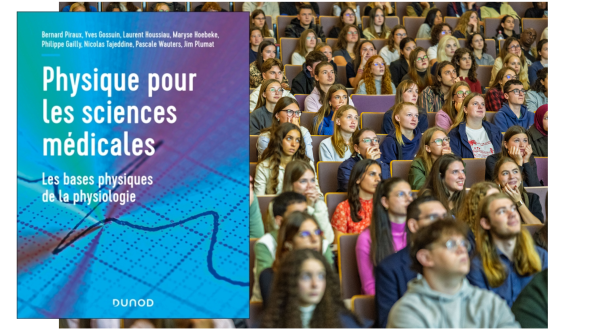

Initié et coordonné par Bernard Pireaux (UCLouvain), cet ouvrage collectif — co-écrit notamment par les professeurs Laurent Houssiau et Jim Plumat (UNamur) —, propose un manuel de référence qui accompagne les étudiants en médecine, sciences biomédicales et sciences de la vie tout au long de leur parcours. Conçu comme un outil clair, progressif et concret, il illustre combien la physique est essentielle à la compréhension du vivant et à la pratique médicale.

En France comme en Belgique, les étudiants en médecine reçoivent généralement peu d’enseignements de physique au cours de leur cursus. Cette situation trouve ses racines dans l’histoire : jusqu’au XIXᵉ siècle, le vitalisme – courant scientifique issu du XVIIIᵉ – postulait que les êtres vivants étaient animés par une « force vitale » échappant aux lois physiques et chimiques. Peu à peu, cette vision céda la place au mécanisme, qui affirme que les phénomènes biologiques, même les plus complexes, obéissent aux mêmes lois universelles que la matière inanimée. Cette transition a marqué une étape décisive dans l’histoire des sciences, consacrant le rôle fondamental de la physique dans la compréhension du vivant.

C’est dans cet esprit que s’inscrit l’ouvrage Physique pour les sciences médicales, coordonné par Bernard Pireaux, professeur de physique à l’Université catholique de Louvain. Véritable outil de formation, il rassemble l’ensemble des notions essentielles de physique utiles aux étudiants en médecine, sciences de la vie ou sciences biomédicales.

Des objectifs clairs et ambitieux

- Réconcilier les étudiants avec la physique en soulignant son rôle central dans les sciences de la santé.

- Initier dès le début du parcours aux lois fondamentales de la physique, indispensables à leur formation.

- Comprendre en profondeur les mécanismes physiques sous-jacents aux phénomènes physiologiques, jusque dans leurs dimensions cellulaires.

- Modéliser des systèmes physiologiques plus complexes.

- Accompagner les étudiants tout au long de leur cursus, et même au-delà.

Plus d’un an de travail collaboratif

Avec plus de 600 pages, cet ouvrage est bien plus qu’un simple syllabus : il se veut une véritable « bible » de la physique appliquée aux sciences médicales. Sa rédaction a mobilisé plusieurs enseignants-chercheurs pendant plus d’un an.

À l’UNamur, deux professeurs de physique ont joué un rôle clé :

- Jim Plumat, professeur de physique émérite de l’UNamur, a signé le chapitre 11 consacré à la lumière, à l’œil et à la vision.

Cet ouvrage rappelle que la physique n’est pas une science froide et abstraite, mais une clé essentielle pour comprendre le vivant et le soigner. C’est une véritable invitation à redécouvrir la beauté du lien entre la matière, la vie et la médecine.

- Laurent Houssiau, professeur de physique à l’UNamur, a rédigé les chapitres 2 et 3 sur la cinématique et la dynamique, et a contribué au chapitre 4 sur les solides déformables.

Fort de 25 ans d’expérience d’enseignement de la physique aux étudiants en médecine, il explique :

C’est un véritable défi d’enseigner la physique aux étudiants en médecine. J’aime cela et je le fais chaque année depuis 25 ans. Je connais leurs problématiques et leurs questions, que j’ai apprises à leur contact. Et chaque année est différente, ce qui me permet aussi d’apprendre de nouvelles choses.

Basé sur des exemples médicaux concrets et clairement orienté vers la physique médicale, le livre offre une approche progressive et pragmatique. Comme le souligne Laurent Houssiau : « Ce livre est parfaitement adapté à nos étudiants en médecine, sciences biomédicales et sciences pharmaceutiques, car tous ses auteurs l’ont rédigé dans le même esprit. »

Une approche pédagogique innovante

Conçu comme un véritable cours de biophysique, l’ouvrage s’adresse aussi bien aux étudiants français et belges en médecine qu’à ceux inscrits dans les programmes de sciences de la vie et de la santé. Chaque chapitre propose :

- une introduction pour situer et contextualiser le sujet,

- de nombreux exercices et QCM corrigés,

- un ou plusieurs cas d’étude en médecine, en particulier en physiologie.

Le projet constitue une première en la matière. Avec cette publication, les étudiants disposent enfin d’un outil de référence solide et adapté à leurs besoins, pour mieux comprendre les bases physiques indispensables à la pratique médicale.

Les études en médecine à l'UNamur

Manipuler la lumière pour révolutionner l’informatique quantique

Manipuler la lumière pour révolutionner l’informatique quantique

Deux chercheurs du Département de physique de l’UNamur, le professeur Michaël Lobet et son doctorant Adrien Debacq, s’intéressent de près à un sujet qui fascine la communauté scientifique : celui de la superradiance dans les milieux à indice de réfraction proche de zéro. Dans un article publié cet été dans la prestigieuse revue Light : science & applications du groupe Nature, en collaboration avec l’Université de Harvard (USA), la Michigan Technological University (MTU) et Sparrow Quantum, ils contribuent ainsi aux développements de l’informatique quantique.

Depuis une vingtaine d’année, un phénomène physique attire particulièrement l’attention des scientifiques du monde entier : celui de la superradiance dans les milieux à indice de réfraction proche de zéro. Parmi eux, Michaël Lobet, professeur au Département de physique de l’UNamur, chercheur qualifié FNRS et chercheur associé à la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS). « C’est un des gros axes que j’étudie depuis dix ans maintenant et pour lequel j’ai réalisé un post-doctorat dans l’équipe du professeur Eric Mazur, à Harvard », explique Michaël Lobet.

La superradiance est un phénomène connu depuis plus d’un demi-siècle. Il a été théorisé mathématiquement dès 1954 par Robert Dicke, qui a montré que lorsque des éléments comme des atomes interagissent, ils peuvent se synchroniser pour émettre ensemble une lumière plus puissante, comme dans un laser par exemple. Un peu comme dans une chorale qui chante à l’unisson, le son produit est bien plus fort que chaque voix prise séparément. Mais, pour que cela fonctionne, il est impératif que les émetteurs soient très proches l’un de l’autre.

Un indice qui change tout

Les scientifiques ont cependant découvert qu’un élément pouvait changer la donne : lorsque les émetteurs sont plongés dans un matériau dont l’indice de réfraction est proche de zéro, plutôt que dans le vide, la position des émetteurs n’est alors plus un problème. L’indice de réfraction est une grandeur qui permet de décrire le comportement de la lumière dans un matériau. Dans un matériau ordinaire, la lumière se comporte un peu comme des vagues sur la mer : elle avance en formant des crêtes et des creux qui se déplacent. Mais dans un milieu à indice proche de zéro, c’est comme si la mer devenait parfaitement plate, sans vagues, et se mettait à monter et descendre en bloc. Tout bouge à l’unisson : la mer devient uniforme, et la vague s’étire à l’infini.

Quand le champ lumineux devient plus uniforme, tous les atomes se retrouvent alors optiquement proches les uns des autres, même s’ils sont spatialement éloignés. Autrement dit, l'indice de réfraction proche de zéro "ambiant" permet de relâcher l'écart strict entre les positions des atomes, condition indispensable pour permettre "l'intrication" des particules quantiques. L'intrication quantique correspond à des corrélations entre les particules, essentielles au développement de l'information et des ordinateurs quantiques.

De l’électrodynamique à l’informatique quantique

C’est là qu’intervient la contribution prometteuse d’une équipe composée de chercheurs de l’UNamur, d’Harvard et de la Michigan Technological University (MTU), soutenue par la Dr Larissa Vertchenko de la société danoise Sparrow Quantum, spécialisée en technologie quantique. Adrien Debacq, chercheur aspirant FNRS au Namur Institute of Structured Matter (NISM) et co-auteur de l’article, aidé d’Olivia Mello, doctorante à Harvard, et de la Dr Larissa Vertchenko, ont développé ensemble une puce photonique capable d'améliorer radicalement la portée de l'intrication entre des émetteurs, jusqu’à 17 fois plus que dans le vide. Ces émetteurs ont été réalisés à partir de diamant à vacance d'azote (NV), des structures bien connues en optique quantique.

C’est la première fois qu’un écart aussi long a pu être atteint grâce à un système compact facilement implémentable dans des puces photoniques.

« Cet article montre comment ce travail peut passer de l'électrodynamique classique au régime quantique avec les matériaux à faible indice de réfraction », résume Eric Mazur, professeur à la Harvard School of Engineering and Applied Sciences, qui est à la pointe de ces matériaux innovants depuis une dizaine d’années. L’intrication, propriété purement quantique, permet de réaliser le transfert d’informations quantiques, un concept déjà soulevé par Einstein dans les années 1930 dans le cadre de ses travaux sur la mécanique quantique. Le présent travail s’inscrit dans cette suite, et plus globalement dans la “seconde révolution quantique”, qui vise à utiliser les découvertes fondamentales d’Einstein et autres pères fondateurs de la mécanique quantique.

Des applications très concrètes

Cette perspective confirme l’ouverture entamée ces dernières années à des applications potentiellement révolutionnaires : des lasers plus efficaces, des capteurs optiques plus sensibles et, surtout, des outils de télécommunication plus rapides et ultra-sécurisés notamment grâce aux ordinateurs quantiques. La cybersécurité est par exemple sur le point d’être bouleversée par ces découvertes, garantissant la sécurité des messages par des lois physiques plutôt que des calculs complexes.

Préserver un haut degré d'intrication sur puce sur de plus longues distances pourrait ouvrir la voie à une intrication multipartite impliquant de nombreux qubits. Ce serait utile, par exemple, à la construction d'états de cluster – ressource-clé pour l'informatique quantique unidirectionnelle universelle – ainsi que pour l'informatique quantique distribuée à grande échelle et les réseaux de communication quantique, susceptibles d’offrir une augmentation drastique des capacités de calcul et de transmission.

Durdu Güney, avec le Dr. Seth Nelson, ont contribué à étudier la réponse dynamique du système quantique en présence de faisceau laser pompe.

Tout l'enjeu de la future recherche consiste maintenant à transformer ce projet théorique, mêlant modèles analytiques et simulations numériques, vers une réalisation expérimentale concrète. L'objectif : se rapprocher encore un peu plus de systèmes quantiques pratiques, qui tiennent dans des dimensions aussi fines que l'épaisseur d'un cheveu. Nous aurons peut-être un jour, qui sait, un ordinateur quantique dans notre poche ?

Remerciements

Les chercheurs remercient le Département de physique et l’Institut NISM, le FNRS pour le financement des mandats de recherche de Michaël Lobet et Adrien Debacq, la plateforme technologique PTCI, dont les supercalculateurs ont rendu cette étude possible, et, enfin, le financement partiel du United States Army Research Office dans le cadre du programme MURI (W911NF2420195).

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

35 ans entre deux accélérateurs – Le voyage de Serge Mathot, ou l’art de souder l’histoire à la physique

Un pied dans le passé, l’autre dans l’avenir. De la granulation étrusque à l’analyse PIXE, Serge Mathot a construit une carrière unique, entre patrimoine scientifique et accélérateurs de particules. Portrait d’un alumni passionné, à la croisée des disciplines.

Qu’est-ce qui vous a poussé à entreprendre vos études puis votre doctorat en physique ?

J’étais fasciné par le domaine de recherche d’un de mes professeurs, Guy Demortier. Il travaillait sur la caractérisation de bijoux antiques. Il avait trouvé le moyen de différencier par analyse PIXE (Proton Induced X-ray Emission) les brasures antiques et modernes qui contiennent du Cadmium, la présence de cet élément dans les bijoux antiques étant controversée à l’époque. Il s’intéressait aux méthodes de brasage antiques en générale et à la technique de granulation en particulier. Il les étudiait au Laboratoire d’Analyses par Réaction Nucléaires (LARN). Le brasage est une opération d'assemblage qui s'obtient par fusion d'un métal d'apport (par exemple à base de cuivre ou d’argent) sans fusion du métal de base. Ce phénomène permet à un métal liquide de pénétrer d’abord par capillarité et ensuite par diffusion à l’interface des métaux à assembler et de rendre la jonction permanente après solidification. Parmi les bijoux antiques, on trouve des brasures faites avec une incroyable précision, les techniques antiques sont fascinantes.

L’étude de bijoux antiques ? On ne s’attend pas à cela en physique.

En effet, c’était l’un des domaines de recherche de l’époque à Namur : les sciences du patrimoine. Le professeur Demortier menait des études sur différents bijoux mais ceux fabriqués par les Étrusques en utilisant la technique dite de granulation, qui est apparue en Éturie au 8è siècle avant JC, est particulièrement incroyable. Elle consiste à déposer sur la surface à décorer des centaines de granules d'or minuscules pouvant atteindre jusqu'à deux dixièmes de millimètre de diamètre et de les fixer sur le bijou par une brasure sans en altérer la finesse. Je me suis donc ainsi formé aussi aux techniques de brasage et à la métallurgie physique.

La caractérisation des bijoux grâce à l’accélérateur de particules du LARN, qui permet une analyse non destructive, donne des informations précieuses pour les sciences du patrimoine.

C’est d’ailleurs un domaine de collaborations actuel entre le Département de physique et le Département d’histoire de l’UNamur (NDLR: notamment au travers du projet ARC Phoenix).

En quoi cela vous a-t-il permis d’obtenir un poste au CERN ?

J’ai postulé un poste de physicien au CERN dans le domaine du vide et des couches minces mais j’ai été invité pour le poste de responsable du service de brasage sous vide. Ce service est très important pour le CERN car il étudie les méthodes d’assemblage de pièces particulièrement délicates et précises pour les accélérateurs. Il fabrique également des prototypes et souvent des pièces uniques. Grosso modo, le brasage sous vide est la même technique que celle que nous étudions à Namur à part qu’elle s’effectue dans une chambre à vide. Cela permet de ne pas avoir d’oxydation, d’avoir un mouillage parfait des brasures sur les parties à assembler et de contrôler très précisément la température pour obtenir des assemblages très précis (on parle de microns !). Je n’avais jamais entendu parler de brasage sous vide mais mon expérience acquise sur la brasure des Etrusques, la métallurgie et mon cursus en physique appliquée telle qu’elle est enseignée à Namur à particulièrement intéressé le comité de sélection. Ils m’ont engagé tout de suite !

Parlez-nous du CERN et des projets qui vous occupent

Le CERN est principalement connu pour héberger des accélérateurs de particules dont le célèbre LHC (Grand Collisionneur de Hadrons), un accélérateur de 27 km de circonférence, enterré à environ 100 m sous terre, qui accélère les particules à 99,9999991% de la vitesse de la lumière ! Le CERN a plusieurs axes de recherche en technologie et innovation dans de nombreux domaines : la physique nucléaire, les rayons cosmiques et la formation des nuages, la recherche sur l’antimatière, la recherche de phénomènes rares (comme le boson de Higgs) et une contribution à la recherche sur les neutrinos. C’est aussi le berceau du World Wide Web (WWW). Il y a aussi des projets dans la thématique soins de santé, médecine et des partenariats avec l’industrie.

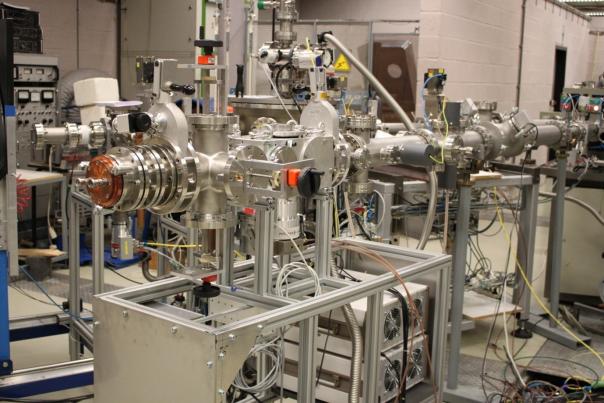

La physique nucléaire du CERN est bien différente de celle qu’on fait à l’UNamur avec l’accélérateur ALTAÏS. Mais ma formation en physique appliquée (namuroise) m’a permis de m’intégrer sans soucis dans différents projets de recherche.

Pour ma part, en plus du développement des méthodes de brasage sous vide, domaine dans lequel j’ai travaillé plus de 20 ans, j’ai beaucoup travaillé en parallèle pour l’expérience CLOUD. Pendant plus de 10 ans et jusque récemment j’en ai été le Coordinateur Technique. CLOUD est une petite mais fascinante expérience au CERN qui étudie la formation des nuages et utilise un faisceau de particules pour reproduire en laboratoire le bombardement atomique à la manière des rayonnements galactiques dans notre atmosphère. A l’aide d’une chambre à nuage ultra propre de 26 m³, de système d’injection de gaz très précis, de champs électriques, de systèmes de lumière UV et de multiples détecteurs, nous reproduisons et étudions l’atmosphère terrestres afin de comprendre si effectivement les rayons galactiques peuvent influencer le climat. Cette expérience fait appelle à différents domaines de physique appliquée et mon parcours à l’UNamur m’a encore bien aidé.

J’ai été aussi responsable pour le CERN du projet MACHINA –Movable Accelerator for Cultural Heritage In situ Non-destructive Analysis – réalisé en collaboration avec l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), section de Florence - Italie. Nous avons créé ensemble le premier accélérateur de protons portable pour l’analyse in-situ et non-destructive pour les sciences du patrimoine. MACHINA doit être utilisé prochainement à l’OPD (Opificio delle Pietre Dure), l’un des plus anciens et prestigieux centres de restauration d’œuvres d’art situé également à Florence. L’accélérateur est destiné à voyager aussi dans d’autres musées ou centres de restauration.

Actuellement, je m’occupe du projet ELISA (Experimental LInac for Surface Analysis). Avec ELISA, nous faisons fonctionner un véritable accélérateur de protons pour la première fois dans un lieu ouvert au public : le Portail de la Science (SGW – Science Gateway), le nouveau centre d'exposition permanent du CERN.

ELISA utilise la même cavité accélératrice que MACHINA. Le public peut observer un faisceau de protons extrait à quelques centimètres de leurs yeux. Des démonstrations sont organisées pour montrer différents phénomènes physiques, tels que la production de lumière dans les gaz ou la déviation du faisceau avec des dipôles ou des quadrupôles par exemple. La méthode d'analyse PIXE est également présentée. ELISA est aussi un accélérateur performant que nous utilisons pour des projets de recherche dans le domaine du patrimoine et d’autres comme les couches minces qui sont beaucoup utilisées au CERN. La particularité est que les scientifiques qui viennent travailler avec nous le font devant le public !

Une anecdote à raconter ?

Je me souviens qu’en 1989, je finissais de taper la veille de l’échéance et en pleine nuit mon rapport pour ma bourse IRSIA. Le dossier devait être remis le lendemain à minuit au plus tard. Il n’y avait que très peu d’ordinateurs à l’époque et j’ai donc tapé mon rapport en dernière minute sur le Mac d’une des secrétaires. Une fausse manœuvre et paf ! toutes mes données avaient disparu, grosse panique !!! Le lendemain, la secrétaire m’a aidé à restaurer mon fichier, nous avons imprimé le document et je suis allé le déposer directement dans la boîte aux lettres à Bruxelles, où je suis arrivé après 23h, in extremis, car à minuit, quelqu’un venait fermer la boîte aux lettres. Heureusement, la technologie bien a évolué depuis...

Et je ne résiste pas à vous partager deux images que 35 ans séparent !

A gauche, une statuette en Or (Egypte), env. 2000 ans av.J.C, analysée au LARN - UNamur (photo 1990) et à droite, copie (en Laiton) de la Dame de Brassempouy, analysée avec ELISA - CERN (2025).

Le « photographe » est le même, la boucle est bouclée…

La proximité entre enseignement et recherche inspire et questionne. Cela permet aux étudiants diplômés de s’orienter dans de multiples domaines de la vie active.

Venez-faire vos études à Namur !

Serge Mathot (mai 2025) - Interview par Karin Derochette

Pour aller plus loin

- Le complexe d’accélérateurs du CERN

- Le Portail de la science, centre d’éducation et de communication grand public du CERN

- Newsroom - juin 2025 | Le Département de physique reçoit une délégation du CERN

- Nnewsroom et article Omalius Alumni - septembre 2022 | : François Briard

CERN - le portail de la science

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

L’UNamur en Amérique du Sud

L’UNamur en Amérique du Sud

L’Amérique du Sud est un sous-continent d’une grande richesse naturelle et culturelle. Entre préservation de la biodiversité et coopération au développement, l’UNamur entretient des partenariats précieux pour répondre aux défis de l’érosion de la biodiversité et comprendre les transformations socio-économiques actuelles. Immersion en Équateur et au Pérou.

Stratégiquement situé à l’intersection de la cordillère des Andes, de la forêt amazonienne et des Îles Galápagos (rendues célèbres par un certain Charles Darwin), l’Équateur est un haut lieu de biodiversité. Plus de 150 ans après les observations du naturaliste, ce pays reste un terrain d’étude prisé des scientifiques pour étudier l’adaptation des organismes sauvages aux changements de leur environnement.

L’Équateur comme laboratoire à ciel ouvert

Dans le cadre d’un projet de deux ans financé par la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI), les professeurs Frédéric Silvestre et Alice Dennis de l’Unité de Recherche en Biologie Environnementale et évolutive (URBE) de l’UNamur, ont noué un partenariat avec la Universidad Central Del Ecuador. L’objectif ? Appliquer les techniques de génétiques et d’épigénétiques développées dans les laboratoires namurois à des poissons et macro-invertébrés de ruisseaux équatoriens.

« Les marques génétiques et épigénétiques présentes sur les gènes permettent d’obtenir des informations précieuses sur les stress environnementaux subis par les populations sauvages »

Une première campagne d’échantillonnage a été menée cet été et une autre est prévue au printemps prochain, à laquelle participeront Frédéric Silvestre et Alice Dennis. Cette collaboration a également permis d’accueillir au sein de l’URBE une chercheuse équatorienne venue se former aux techniques de séquençage nanopore, utilisées dans le cadre de ce projet, et réaliser des tests sur des échantillons des espèces étudiées. Le séquençage nanopore est une méthode consistant à séquencer des brins d’ADN de longue taille grâce à un signal électrique. « Cette technique est très avantageuse car elle facilite l’assemblage des génomes et permet de travailler à la fois sur la séquence de l’ADN et les modifications de celles-ci. Le séquençage nanopore est en outre un appareillage très petit et portable, facilement utilisable sur le terrain », poursuit le chercheur. L’utilisation de cette technologie a pour but de montrer la faisabilité de ce procédé et, à terme, contribuer à l’élaboration de politiques de conservation plus efficaces de la biodiversité, en s’appuyant sur des données génétiques concrètes.

Pérou : comprendre les dynamiques d’un pays en pleine mutation

Fraîchement désigné Vice-recteur aux relations internationales et extérieures de l’UNamur, Stéphane Leyens est impliqué dans pas moins de 4 projets au Pérou, en collaboration étroite avec l’Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Située dans la cordillère des Andes à près de 3500m d’altitude, cette université bénéficie depuis 2009 d’un soutien de la Commission de la coopération internationale de l’ARES (ARES-CCI) destiné à améliorer la qualité de son enseignement et à renforcer ses capacités de recherche. Ces projets ont pour toile de fond la nouvelle « loi universitaire », qui a profondément bouleversé le paysage de l’enseignement supérieur en mettant l’accent sur la formation des enseignants et la responsabilité sociale des universités, désormais invitées à intégrer des enjeux comme l’interculturalité, l’environnement et le genre dans une perspective de développement rural local.

Il faut dire que le contexte culturel, politique et socio-économique du pays est en pleine mutation. Conséquence : les communautés paysannes sont tiraillées entre un attachement identitaire aux modes de vie traditionnels et l’attrait pour les possibilités économiques offertes par la modernisation de l’agriculture ou de l’essor du tourisme.

C’est cette tension qu’étudie Stéphane Leyens, dans le district d’Ocongate (département de Cuzco), situé sur le tracé de la Route Interocéanique Sud. « Cette route asphaltée, reliant Lima à Sao Paulo et achevée en 2006, a complètement transformé la dynamique communautaire et socio-économique des populations Quechua des hautes Andes, rendant possible l’accès aux mines de l’Amazonie, aux marchés de centres urbains, aux institutions d’enseignement supérieur, et ouvrant la région au tourisme. L’idée était donc d’étudier ce changement de dynamique, via le prisme de la prise de décision familiale et communautaire, avec un point d’attention particulier à l’éducation, aux activités agricoles et aux questions de genre », explique Stéphane Leyens. Ces questionnements – qui résonnent particulièrement avec les réalités vécues par la population – ont débouché sur deux recherches doctorales menées par des chercheuses péruviennes.

Dans la même perspective, et dans un tout nouveau projet, le chercheur s’intéresse à l’impact du développement des exploitations minières informelles sur l’économie locale à travers un angle original : l’épistémologie quechua. Ce projet s’appuie sur un partenariat avec une équipe de l’Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), spécialiste de cette approche.

« L’essor des mines informelles a déstabilisé les équilibres familiaux, avec une masculinisation des activités minières délocalisées et une féminisation du travail agricole au sein des communautés. Pour analyser ces mutations, nous partons du cadre de pensée des communautés paysannes s’exprimant en langue quechua : de leurs mythologies, leurs conceptions du rapport à la terre et à la nature, à la communauté, etc. »

Retour d’expérience d'une étudiante

« Dans le cadre du Master en physique, on a l’obligation de faire un stage en Belgique ou ailleurs. J’ai choisi de m’envoler vers le Brésil car des chercheurs locaux réalisent des recherches en lien avec mon sujet de mémoire. C’était aussi l’occasion de sortir de ma zone de confort et de vivre une expérience dans un pays éloigné.

Cela s’est très bien passé, tant sur le plan académique que personnel. J’ai eu la chance de prendre part à la rédaction d’un article et de suivre tout le parcours de publication. L’organisation du travail était très libre et j’ai pu mener ma recherche en toute autonomie. J’ai rapidement forgé des amitiés durables, notamment en participant à des cours de forró, une danse brésilienne.

Si j’avais un conseil à donner : foncez ! Partir loin peut faire peur mais cela nous apprend beaucoup de choses et notamment le fait qu’on est capable de rebondir dans des situations parfois imprévisibles. »

- Thaïs Nivaille, étudiante en physique

Cet article est tiré de la rubrique "Far away" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

« Physique pour les sciences médicales » : un ouvrage de référence pour accompagner les étudiants tout au long de leur parcours

« Physique pour les sciences médicales » : un ouvrage de référence pour accompagner les étudiants tout au long de leur parcours

Initié et coordonné par Bernard Pireaux (UCLouvain), cet ouvrage collectif — co-écrit notamment par les professeurs Laurent Houssiau et Jim Plumat (UNamur) —, propose un manuel de référence qui accompagne les étudiants en médecine, sciences biomédicales et sciences de la vie tout au long de leur parcours. Conçu comme un outil clair, progressif et concret, il illustre combien la physique est essentielle à la compréhension du vivant et à la pratique médicale.

En France comme en Belgique, les étudiants en médecine reçoivent généralement peu d’enseignements de physique au cours de leur cursus. Cette situation trouve ses racines dans l’histoire : jusqu’au XIXᵉ siècle, le vitalisme – courant scientifique issu du XVIIIᵉ – postulait que les êtres vivants étaient animés par une « force vitale » échappant aux lois physiques et chimiques. Peu à peu, cette vision céda la place au mécanisme, qui affirme que les phénomènes biologiques, même les plus complexes, obéissent aux mêmes lois universelles que la matière inanimée. Cette transition a marqué une étape décisive dans l’histoire des sciences, consacrant le rôle fondamental de la physique dans la compréhension du vivant.

C’est dans cet esprit que s’inscrit l’ouvrage Physique pour les sciences médicales, coordonné par Bernard Pireaux, professeur de physique à l’Université catholique de Louvain. Véritable outil de formation, il rassemble l’ensemble des notions essentielles de physique utiles aux étudiants en médecine, sciences de la vie ou sciences biomédicales.

Des objectifs clairs et ambitieux

- Réconcilier les étudiants avec la physique en soulignant son rôle central dans les sciences de la santé.

- Initier dès le début du parcours aux lois fondamentales de la physique, indispensables à leur formation.

- Comprendre en profondeur les mécanismes physiques sous-jacents aux phénomènes physiologiques, jusque dans leurs dimensions cellulaires.

- Modéliser des systèmes physiologiques plus complexes.

- Accompagner les étudiants tout au long de leur cursus, et même au-delà.

Plus d’un an de travail collaboratif

Avec plus de 600 pages, cet ouvrage est bien plus qu’un simple syllabus : il se veut une véritable « bible » de la physique appliquée aux sciences médicales. Sa rédaction a mobilisé plusieurs enseignants-chercheurs pendant plus d’un an.

À l’UNamur, deux professeurs de physique ont joué un rôle clé :

- Jim Plumat, professeur de physique émérite de l’UNamur, a signé le chapitre 11 consacré à la lumière, à l’œil et à la vision.

Cet ouvrage rappelle que la physique n’est pas une science froide et abstraite, mais une clé essentielle pour comprendre le vivant et le soigner. C’est une véritable invitation à redécouvrir la beauté du lien entre la matière, la vie et la médecine.

- Laurent Houssiau, professeur de physique à l’UNamur, a rédigé les chapitres 2 et 3 sur la cinématique et la dynamique, et a contribué au chapitre 4 sur les solides déformables.

Fort de 25 ans d’expérience d’enseignement de la physique aux étudiants en médecine, il explique :

C’est un véritable défi d’enseigner la physique aux étudiants en médecine. J’aime cela et je le fais chaque année depuis 25 ans. Je connais leurs problématiques et leurs questions, que j’ai apprises à leur contact. Et chaque année est différente, ce qui me permet aussi d’apprendre de nouvelles choses.

Basé sur des exemples médicaux concrets et clairement orienté vers la physique médicale, le livre offre une approche progressive et pragmatique. Comme le souligne Laurent Houssiau : « Ce livre est parfaitement adapté à nos étudiants en médecine, sciences biomédicales et sciences pharmaceutiques, car tous ses auteurs l’ont rédigé dans le même esprit. »

Une approche pédagogique innovante

Conçu comme un véritable cours de biophysique, l’ouvrage s’adresse aussi bien aux étudiants français et belges en médecine qu’à ceux inscrits dans les programmes de sciences de la vie et de la santé. Chaque chapitre propose :

- une introduction pour situer et contextualiser le sujet,

- de nombreux exercices et QCM corrigés,

- un ou plusieurs cas d’étude en médecine, en particulier en physiologie.

Le projet constitue une première en la matière. Avec cette publication, les étudiants disposent enfin d’un outil de référence solide et adapté à leurs besoins, pour mieux comprendre les bases physiques indispensables à la pratique médicale.

Les études en médecine à l'UNamur

Manipuler la lumière pour révolutionner l’informatique quantique

Manipuler la lumière pour révolutionner l’informatique quantique

Deux chercheurs du Département de physique de l’UNamur, le professeur Michaël Lobet et son doctorant Adrien Debacq, s’intéressent de près à un sujet qui fascine la communauté scientifique : celui de la superradiance dans les milieux à indice de réfraction proche de zéro. Dans un article publié cet été dans la prestigieuse revue Light : science & applications du groupe Nature, en collaboration avec l’Université de Harvard (USA), la Michigan Technological University (MTU) et Sparrow Quantum, ils contribuent ainsi aux développements de l’informatique quantique.

Depuis une vingtaine d’année, un phénomène physique attire particulièrement l’attention des scientifiques du monde entier : celui de la superradiance dans les milieux à indice de réfraction proche de zéro. Parmi eux, Michaël Lobet, professeur au Département de physique de l’UNamur, chercheur qualifié FNRS et chercheur associé à la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS). « C’est un des gros axes que j’étudie depuis dix ans maintenant et pour lequel j’ai réalisé un post-doctorat dans l’équipe du professeur Eric Mazur, à Harvard », explique Michaël Lobet.

La superradiance est un phénomène connu depuis plus d’un demi-siècle. Il a été théorisé mathématiquement dès 1954 par Robert Dicke, qui a montré que lorsque des éléments comme des atomes interagissent, ils peuvent se synchroniser pour émettre ensemble une lumière plus puissante, comme dans un laser par exemple. Un peu comme dans une chorale qui chante à l’unisson, le son produit est bien plus fort que chaque voix prise séparément. Mais, pour que cela fonctionne, il est impératif que les émetteurs soient très proches l’un de l’autre.

Un indice qui change tout

Les scientifiques ont cependant découvert qu’un élément pouvait changer la donne : lorsque les émetteurs sont plongés dans un matériau dont l’indice de réfraction est proche de zéro, plutôt que dans le vide, la position des émetteurs n’est alors plus un problème. L’indice de réfraction est une grandeur qui permet de décrire le comportement de la lumière dans un matériau. Dans un matériau ordinaire, la lumière se comporte un peu comme des vagues sur la mer : elle avance en formant des crêtes et des creux qui se déplacent. Mais dans un milieu à indice proche de zéro, c’est comme si la mer devenait parfaitement plate, sans vagues, et se mettait à monter et descendre en bloc. Tout bouge à l’unisson : la mer devient uniforme, et la vague s’étire à l’infini.

Quand le champ lumineux devient plus uniforme, tous les atomes se retrouvent alors optiquement proches les uns des autres, même s’ils sont spatialement éloignés. Autrement dit, l'indice de réfraction proche de zéro "ambiant" permet de relâcher l'écart strict entre les positions des atomes, condition indispensable pour permettre "l'intrication" des particules quantiques. L'intrication quantique correspond à des corrélations entre les particules, essentielles au développement de l'information et des ordinateurs quantiques.

De l’électrodynamique à l’informatique quantique

C’est là qu’intervient la contribution prometteuse d’une équipe composée de chercheurs de l’UNamur, d’Harvard et de la Michigan Technological University (MTU), soutenue par la Dr Larissa Vertchenko de la société danoise Sparrow Quantum, spécialisée en technologie quantique. Adrien Debacq, chercheur aspirant FNRS au Namur Institute of Structured Matter (NISM) et co-auteur de l’article, aidé d’Olivia Mello, doctorante à Harvard, et de la Dr Larissa Vertchenko, ont développé ensemble une puce photonique capable d'améliorer radicalement la portée de l'intrication entre des émetteurs, jusqu’à 17 fois plus que dans le vide. Ces émetteurs ont été réalisés à partir de diamant à vacance d'azote (NV), des structures bien connues en optique quantique.

C’est la première fois qu’un écart aussi long a pu être atteint grâce à un système compact facilement implémentable dans des puces photoniques.

« Cet article montre comment ce travail peut passer de l'électrodynamique classique au régime quantique avec les matériaux à faible indice de réfraction », résume Eric Mazur, professeur à la Harvard School of Engineering and Applied Sciences, qui est à la pointe de ces matériaux innovants depuis une dizaine d’années. L’intrication, propriété purement quantique, permet de réaliser le transfert d’informations quantiques, un concept déjà soulevé par Einstein dans les années 1930 dans le cadre de ses travaux sur la mécanique quantique. Le présent travail s’inscrit dans cette suite, et plus globalement dans la “seconde révolution quantique”, qui vise à utiliser les découvertes fondamentales d’Einstein et autres pères fondateurs de la mécanique quantique.

Des applications très concrètes

Cette perspective confirme l’ouverture entamée ces dernières années à des applications potentiellement révolutionnaires : des lasers plus efficaces, des capteurs optiques plus sensibles et, surtout, des outils de télécommunication plus rapides et ultra-sécurisés notamment grâce aux ordinateurs quantiques. La cybersécurité est par exemple sur le point d’être bouleversée par ces découvertes, garantissant la sécurité des messages par des lois physiques plutôt que des calculs complexes.

Préserver un haut degré d'intrication sur puce sur de plus longues distances pourrait ouvrir la voie à une intrication multipartite impliquant de nombreux qubits. Ce serait utile, par exemple, à la construction d'états de cluster – ressource-clé pour l'informatique quantique unidirectionnelle universelle – ainsi que pour l'informatique quantique distribuée à grande échelle et les réseaux de communication quantique, susceptibles d’offrir une augmentation drastique des capacités de calcul et de transmission.

Durdu Güney, avec le Dr. Seth Nelson, ont contribué à étudier la réponse dynamique du système quantique en présence de faisceau laser pompe.

Tout l'enjeu de la future recherche consiste maintenant à transformer ce projet théorique, mêlant modèles analytiques et simulations numériques, vers une réalisation expérimentale concrète. L'objectif : se rapprocher encore un peu plus de systèmes quantiques pratiques, qui tiennent dans des dimensions aussi fines que l'épaisseur d'un cheveu. Nous aurons peut-être un jour, qui sait, un ordinateur quantique dans notre poche ?

Remerciements

Les chercheurs remercient le Département de physique et l’Institut NISM, le FNRS pour le financement des mandats de recherche de Michaël Lobet et Adrien Debacq, la plateforme technologique PTCI, dont les supercalculateurs ont rendu cette étude possible, et, enfin, le financement partiel du United States Army Research Office dans le cadre du programme MURI (W911NF2420195).

Événements

Soutenance publique de thèse de doctorat en sciences physiques - Emile Ducreux

Étude de la vapeur d'eau et de ses isotopologues deutérés dans les atmosphères riches en CO2

Résumé

Dans les atmosphères riches en CO2 comme celle de Vénus, l’étude de la vapeur d’eau exige l’utilisation de paramètres collisionnels de H2O par le CO2. Toutefois, en raison du manque de données, les modèles utilisent encore des paramètres collisionnels par l’air pour estimer l’abondance de vapeur d’eau dans ce type d'atmosphères. Dans cette thèse, de nouvelles mesures expérimentales en laboratoire des paramètres collisionnels de H2O, HDO et D2O par CO2 ont été réalisées. Elles ont ensuite servi de base à des calculs théoriques dédiés. Leur impact a été évalué au moyen de simulations de transfert radiatif appliquées à l’atmosphère de Vénus, dans des conditions proches des futures observations de la mission européenne EnVision. Les résultats montrent clairement que l’utilisation de paramètres collisionnels par l’air à la place de paramètres par CO2 peut conduire à une surestimation de près de 40 % de l’abondance de vapeur d’eau dans la mésosphère et à des difficultés d’inversion dans la troposphère. Ces travaux fournissent ainsi des éléments essentiels pour améliorer l’analyse spectrale des atmosphères riches en CO2.

Jury

- Dr Ha TRAN (Sorbonne Université), Présidente

- Prof. Muriel LEPÈRE (Université de Namur), Secrétaire

- Dr Emmanuel MARCQ (Université de Versailles)

- Dr David JACQUEMART (Sorbonne Université)

- Dr Laurence RÉGALIA (Université de Reims)

- Dr Séverine ROBERT (Institut royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique)

Women in Science 2026 | 6th edition

Cet événement annuel vise à promouvoir l'accès des femmes et des filles à la science et à la technologie ainsi que leur participation pleine et équitable. Il rappelle le rôle important des femmes dans la communauté scientifique et constitue une excellente occasion d'encourager et de promouvoir de l'égalité des chances pour tous les genres dans les domaines scientifiques et technologiques.

Nos conférenciers principaux pour 2026 sont la professeure Roosmarijn Vandenbroucke (Université de Gand) et la professeure Nelly Litvak (Université technologique d'Eindhoven).

Conférence IBAF 2026

Seize ans après avoir accueilli l’édition 2010, l’UNamur est heureuse de renouer avec cette tradition scientifique et d’accueillir la 11e édition des Rencontres Ion Beam Applications Francophones (IBAF). L’organisation de cette édition sera portée par les scientifiques du Département de physique de l’UNamur actifs dans le domaine de la science des matériaux, de la biophysique et des applications interdisciplinaires des faisceaux d’ions.

Les Rencontres IBAF sont organisées depuis 2003, avec une périodicité de 2 ans depuis 2008, par la Division Faisceaux d’Ions de la Société Française du Vide (SFV), doyenne des sociétés nationales du vide dans le monde qui a célébré en 2025 son 80e anniversaire.

Comme lors des éditions précédentes, IBAF 2026 proposera un programme riche et varié avec des conférences invitées, des communications orales et posters et des sessions techniques. Le tout agrémenté d’une présence industrielle pour favoriser les échanges entre recherche et innovation.

La conférence couvrira un large éventail de thématiques, allant des instruments et techniques de faisceaux d’ions, à la physique des interactions ions-matière, en passant par l’analyse et la modification de matériaux, les applications aux sciences de la vie, aux sciences de la terre et de l’environnement, ainsi qu’aux sciences du patrimoine.