La géographie s’intéresse aux interactions entre l’homme et l’environnement, ainsi qu’aux processus qui influencent ces interactions, tels que l'urbanisation, l'agriculture, la mobilité, le commerce, la mondialisation et le changement climatique. Science d'action, la géographie offre un cadre de réflexion et des outils pour orienter les décideurs vers des solutions durables, favorisant ainsi le développement harmonieux des sociétés et la préservation de l'environnement.

La géographie est une science engagée. Elle explore, décrypte et améliore l'organisation de notre environnement, contribuant ainsi à une planète mieux aménagée et plus durable.

Les géographes, avec leur perspective unique, examinent les liens complexes entre l'homme et son habitat. Ils vont au-delà des simples questions de "où" et "à quelle échelle", se penchant sur les raisons du "pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ?" et les moyens d'optimiser la gestion de l'espace.

Au carrefour des sciences naturelles et sociales, la géographie occupe une position centrale, proposant des solutions globales et réfléchies à des questions de localisation. Elle ne se contente pas de théories, mais met en œuvre des outils modernes tels que la cartographie informatisée, les systèmes d'information géographique, la télédétection, l'imagerie satellitaire et l'analyse des données.

Ce n'est pas tout : la géographie va au-delà de la théorie en mettant ces outils au service des politiques d'aménagement du territoire, de coopération technique et d'aide au développement, démontrant ainsi son engagement envers l'humanité.

Les géographes observent et analysent les territoires, les organisations, les individus, les écosystèmes afin de les comprendre, d’appréhender leur complexité pour ensuite pouvoir proposer des solutions.

Découvrir les métiers du géographe dans notre article newsroom...

En savoir plus sur le Département de géographie

À la une

Actualités

Deux points de vue complémentaires pour remettre la protection de l’environnement au centre du débat public

Deux points de vue complémentaires pour remettre la protection de l’environnement au centre du débat public

L’Université de Namur propose prochainement deux leçons inaugurales de deux Chaires Francqui, l’une en Faculté des sciences et l’autre en Faculté de droit. Accessibles à tous et toutes, les leçons inaugurales seront suivies par un drink local. Ces évènements sont gratuits, sur inscription.

Chaire Francqui 2025-2026 en sciences | Réparer notre relation à la Nature pour transformer nos sociétés

La crise de la biodiversité ne détruit pas seulement la nature : elle menace aussi nos sociétés, notre bien-être et notre survie. À partir des évaluations scientifiques et des constats de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), cette Chaire Francqui explorera notre relation toxique avec la nature, l’échec global de sa protection et les valeurs multiples du vivant.

Orateur : Sander Jacobs, chercheur senior à l'INBO (Institut pour la nature et la forêt), groupe de recherche Nature & Société, Coordinateur du programme de recherche sur la nature urbaine et Professeur invité à l'Université de Gand.

19/11/2025 - Leçon inaugurale | Crise de la biodiversité : causes, conséquences, et comment (ne pas) s'en sortir.

Chaire Francqui 2025-2026 en droit | Besoin d'environnement, besoin de droit ?

Cette Chaire Francqui offre un regard neuf sur les avancées mais aussi les tensions qui caractérisent aujourd’hui la manière dont le droit organise la relation de la société à l’environnement. Si l’ambition de protéger l’environnement est bien devenue une question juridique, comment ses ressorts essentiels sont-ils en train d’évoluer, que ce soit en matière climatique, dans le rapport à la santé humaine ou encore au statut accordé à la nature ?

L’organisation de cette chaire s’intègre pleinement dans le Fil Rouge 2025-2026 de la Faculté de droit dédiée à ce substrat essentiel à la vie qu’est l’environnement, la nature, notre terre : « Réenchanter la terre ».

Oratrice : Delphine Misonne, Maître de recherches FNRS, Professeure à l'UCLouvain, Directrice du CEDRE et membre de l'Académie royale de Belgique.

27/11/2025 - Leçon inaugurale I Protéger l’environnement au-delà du politique

Prévenir des inondations : une activité pédagogique innovante pour les étudiants de géographie

Prévenir des inondations : une activité pédagogique innovante pour les étudiants de géographie

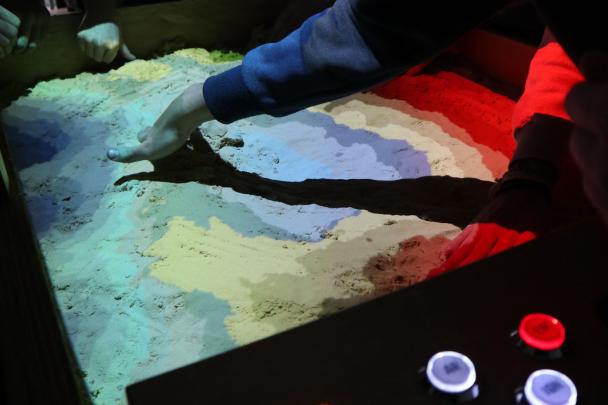

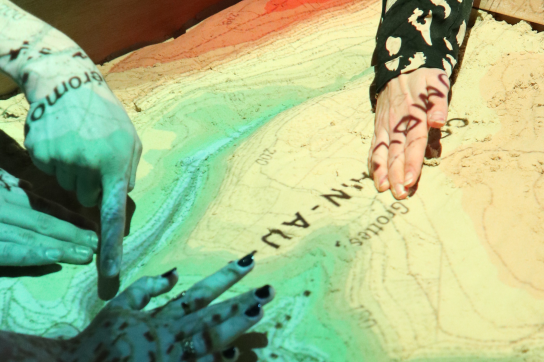

Quel est le fonctionnement d’une rivière ? Comment apparaissent les débordements des cours d’eau ? Que mettre en place pour protéger nos territoires de ces risques ? A l’UNamur, les étudiants en géographie ont suivi une activité pédagogique innovante, à l’aide d’un bac à sable à réalité augmentée 3D, pour se former à cette problématique. Objectifs de cet outil ? Simuler et analyser les phénomènes naturels. Une expérience unique et immersive pour mieux comprendre les dynamiques environnementales et les risques climatiques, réalisée en collaboration avec l’asbl Contrat de Rivière Ourthe.

Début octobre, c’est avec les mains dans le sable que les étudiants de Bac 2 et Bac 3 du Département de géographie de l’UNamur ont pu comprendre de manière très concrète le mécanisme d’inondation. « Cette activité était organisée en partenariat avec l’asbl Contrat de Rivière Ourthe », explique Sébastien Dujardin, enseignant-chercheur au Département de géographie. « Nos étudiants ont eu l’opportunité d’utiliser un bac à sable à réalité augmentée 3D, développé dans le cadre du projet EXACT LAB (Exploration 3D et Adaptation aux Conséquences des Changements Climatiques sur un Territoire) », détaille-t-il.

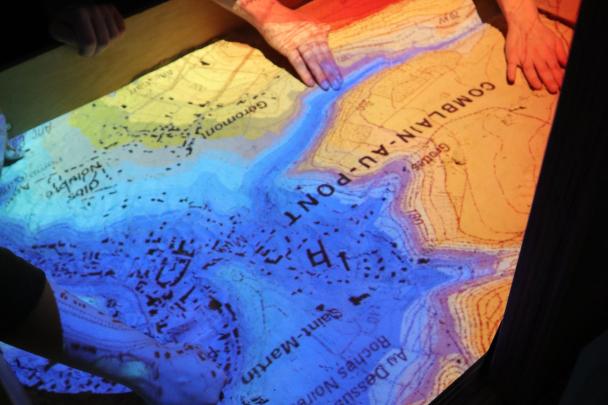

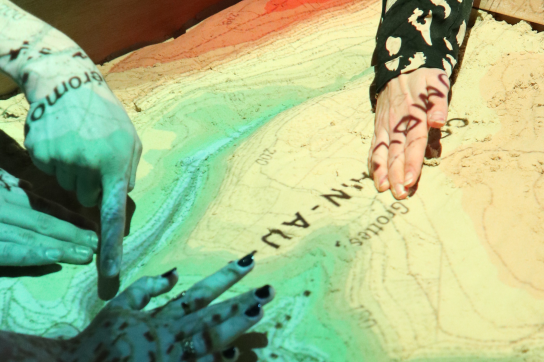

Durant cette activité, les étudiants ont modelé le relief à la main et ont simulé des précipitations virtuelles pour observer les écoulements sur le terrain, grâce à la technologie Kinect 3D. Différentes couches d’information géographique, telles que des cartes topographiques, des photos aériennes et des cartes des ruissellements, ont ensuite été projetées sur le relief pour approfondir la réflexion.

Les étudiants ont pu explorer le fonctionnement des rivières, les concepts liés aux inondations (période de retour, quantité de précipitation, hydrométrie, etc.), et analyser les enjeux territoriaux les plus exposés aux risques (écoles, habitations, routes). Ils ont également discuté et testé diverses mesures d’aménagement, comme la plantation de haies, la création de bassins d’orage et de noues, en tenant compte des contraintes naturelles et humaines.

« Cette activité a été une excellente occasion pour nos étudiants de développer leur culture du risque, essentielle face aux défis croissants de sécheresse et d’inondation », souligne encore Sébastien Dujardin. « La thématique des inondations est plus que jamais d’actualité et représente un enjeu sociétal majeur. Elle illustre parfaitement notre approche pédagogique : observer, comprendre et agir pour mieux harmoniser les activités humaines avec un environnement en constante évolution », conclut-il.

Allier théorie et pratique : un combo gagnant pour les étudiants

Alison Castremanne étudiante en Bac 3 Géographie

« Cette activité a mis en lumière l’importance d’une planification et d’une gestion participative impliquant les différents acteurs du territoire pour faire face aux problématiques telles que les inondations. Par exemple, nous avons constaté que les pratiques anti-inondations mises en œuvre en amont peuvent avoir des répercussions significatives sur les écoulements en aval. La modélisation via cette activité, a permis de visualiser de manière concrète les écoulements et les pratiques préventives adaptées au contexte géographique (topographie, emplacement des villages par rapport aux versants, contraintes budgétaires, etc.). Ce que j’apprécie particulièrement à l’UNamur, c’est le dynamisme de la formation, qui combine des activités pratiques enrichissantes (journées de terrain, ateliers, travaux de groupe) avec un enseignement théorique de qualité. De plus, la proximité et l’engagement des professeurs et assistants offrent un accompagnement attentif et enrichissant pour les étudiants ».

Léo Raymond étudiant en BAC3 géographie

« L'outil "bac à sable" m'a permis de comprendre qu'un territoire n'est jamais uniforme : l'aménagement qui est envisageable à travers une commune ne l'est pas du tout à 5 km. Dans cette optique, il est très important d'analyser ce qui nous entoure et de réagir en conséquence pour éviter des dommages trop importants ».

Ce qui me passionne à travers mes études en géographie, c'est la diversité du sujet que nous abordons. Que ça soit environnemental, anthropocentré ou même économique, tout est abordé et cela nous permet de fonder une base de connaissance très importante pour la suite ».

La géographie à l’UNamur

Vous êtes intéressés par des études dans le domaine de la géographie ? Découvrez notre offre de formation !

10 ans du concours MT180 : 3 candidats UNamur participent à la finale nationale à Bruxelles

10 ans du concours MT180 : 3 candidats UNamur participent à la finale nationale à Bruxelles

Le 24 mars 2024 se déroulait la dixième édition du concours MT180, concours francophone de vulgarisation scientifique, à l’UNamur. Deux physiciens et une géographe représentaient notre université à la finale nationale qui s'est tenue à Bruxelles le 16 mai.

Le Confluent des Savoirs, organisateur de l’évènement en local, a souhaité mettre l’accent sur l’une des missions sociétales de la recherche : la communication vulgarisée auprès d’un large public.

Annick Castiaux, rectrice de l’UNamur, a introduit le concours avec la redécouverte d’une séquence de l’émission Matière Grise de 1998 où elle présentait, en deux minutes, l’objectif de ses recherches en physique optique. Encourageant les jeunes chercheurs à s’initier à la communication vulgarisée pour faciliter la communication sur leurs travaux de recherche, Annick Castiaux a souligné la nécessité d’adapter le discours scientifique codifié afin de réduire la distance entre la recherche universitaire et les autres acteurs de la société. Présenté par Aline Wilmet du Confluent des Savoirs, l'événement a été l’occasion de parcourir l’histoire du concours à l’UNamur et d’échanger sur les expériences d’anciens candidats.

Cette année, ce sont 12 candidats qui ont participé à cette finale locale : Manel Barkallah (informatique), Louis Rassinfosse (physique), Charline Focant (biologie), Guillaume Nguyen (informatique), Yves Blanco Alvarez (biologie), Alexandra Decloux (médecine vétérinaire), Adélie Lannoy (biologie), Loris Chavée (physique), Yasmine Akaichi (informatique), Valentin Job (physique), Antoine Hubermont (informatique) et Camille Morlinghem (géographie).

Leurs prestations ont rencontré l’enthousiasme du public : 280 personnes se sont réunies à l’auditoire Rosalind Franklin pour découvrir l’actualité des recherches interdisciplinaires et leurs enjeux sociétaux. Afin de les préparer de manière optimale aux exigences du concours et à celles de leur soutenance de thèse ou de conférences, les candidats ont bénéficié de formations à la communication vulgarisée, à la construction d’un pitch structuré, ainsi qu’à une prise de parole et une gestuelle adaptées.

Les pitchs des candidats ont été évalués par un jury de professionnels de la communication et de la vulgarisation scientifique : Géraldine Tran, rédactrice en chef d’Athena, le mag’ scientifique du SPW ; Nathan Uyttendaele, statisticien et vulgarisateur web via sa chaîne YouTube « Chat Sceptique » ; Charlotte Benedetti, directrice du Pavillon (KIKK asbl) de Namur et François-Xavier Fiévez, pédagogue, didacticien et improvisateur, Vice-Recteur aux affaires étudiantes et sociales de l’UNamur.

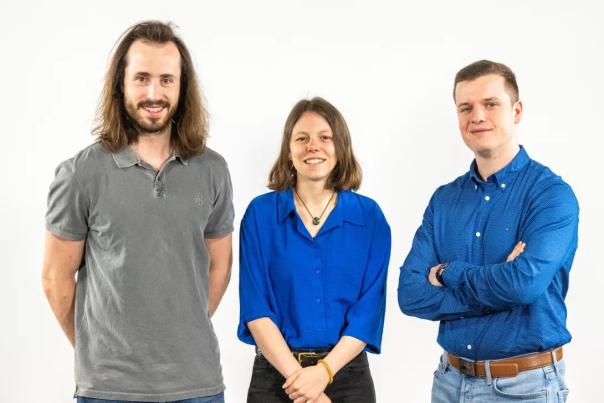

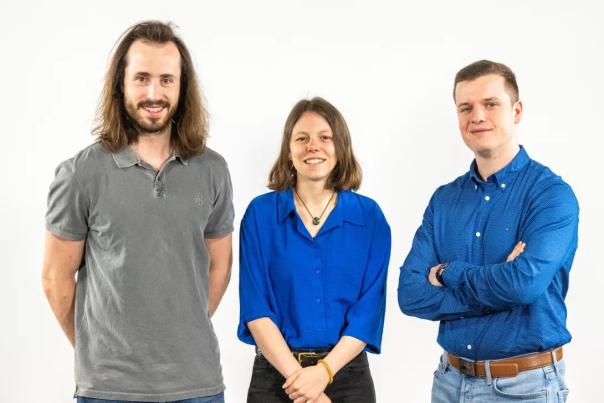

Les 3 lauréats UNamur

Le prix du public a été décerné à Louis Rassinfosse pour son pitch « Les nanoparticules : ces artisans des couleurs », à gauche sur la photo. Le deuxième prix du jury a été attribué à Loris Chavée pour son pitch « Du soleil, un film et une mousse .... un cocktail énergétique ! », à droite sur la photo. Le premier prix du jury a été décerné à Camille Morlinghem pour son pitch « Cartographie-moi si tu peux », au centre de la photo.

Le concours régional est la première étape de l’aventure MT180. Les trois lauréats namurois représenteront l’UNamur à la finale nationale qui se tiendra le 16 mai prochain à Bruxelles, campus du Solbosch,. Le vainqueur représentera la Belgique cet automne à la finale internationale qui se déroulera à Abidjan (Côte d’Ivoire).

La finale nationale 2024

Ce 16 mai 2024, nous fêterons les 10 ans du concours MT180 lors de la finale nationale qui se tiendra sur le campus du Solbosch de l’ULB à Bruxelles. Lors de cet évènement, 15 doctorants, dont les 3 lauréats UNamur, relèveront le défi de vulgariser leur sujet de thèse avec clarté pour captiver un public non averti et ce, en 3 minutes chrono !

Le jury sera composé de 6 personnalités issues d’universités francophones, de la presse et du monde de la vulgarisation scientifique. Le gagnant représentera la Belgique au concours international qui aura lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire la semaine du 18 novembre 2024.

Médecine rurale : quand la géographie se met au service de la santé publique

Médecine rurale : quand la géographie se met au service de la santé publique

Qu’entend-on par « rural » quand on parle de médecine rurale ? Comment identifier géographiquement les différentes zones rurales en Belgique ? Quelles sont les caractéristiques socio-démographiques de leurs populations ? Quelle échelle spatiale retenir pour objectiver la réalité de pénurie de médecins généralistes en zone rurale ? C’est à ces questions que la première étude réalisée dans le cadre du nouvel Observatoire universitaire en médecine rurale de l’UNamur, inauguré cet automne 2023, va se consacrer.

Début novembre, l’UNamur annonçait la création du premier Observatoire universitaire en médecine rurale. Une première dans le paysage médico-académique belge. La mission de ce nouvel Observatoire est de comprendre la pénurie médicale dans les zones rurales et d’identifier des solutions en collaboration avec les acteurs de terrain pour favoriser l’installation de futurs médecins généralistes dans ces zones moins attractives. Encadré par un comité de guidance multidisciplinaire composé de médecins généralistes et d’académiques dans le domaine de la pharmacie, de la psychologie et de la géographie de la santé, l’Observatoire proposera la réalisation de diverses enquêtes, impliquant les acteurs de la première ligne de soins (médecins, infirmières, pharmaciens…), mais aussi l’organisation de tables-rondes et de conférences.

L’Observatoire s’intéressera à de nombreuses thématiques portant sur la médecine rurale et apportera des réponses à toute une série de questions : quelles sont les principales difficultés rencontrées par les médecins généralistes dans les zones rurales ? Quels sont les freins à leur installation sur ces territoires ? Comment s’organisent les visites, les déplacements, la permanence des soins ou encore de la garde en milieu rural ? Quelles sont les nouvelles pratiques et comment sont exploitées les nouvelles technologies par les médecins généralistes ?

Le point de départ des travaux de l’Observatoire sera dans un premier temps de définir ce qu’est la médecine rurale en Belgique, et en particulier en Wallonie et à identifier les territoires ruraux auxquels l’Observatoire va s’intéresser. Et c’est au sein du Département de géographie del’UNamur que cette première recherche sera menée.

Définir l’espace rural

« Qu’est-ce qu’un espace rural ? », interroge Catherine Linard, experte en géographie de la santé et Directrice du Département de géographie de l’UNamur. « Il n’existe pas de définition unique d’espace rural et celui-ci est loin d’être homogène. On différencie généralement un espace rural d’un espace urbain sur base de critères morphologiques tels que la densité de population ou la surface bâtie, mais d’autres critères tels que les fonctions (agricole, résidentielle, commerciale, culturelle, etc.) peuvent également intervenir. Les réalités vécues en diverses régions de notre territoire méritent donc d’être objectivées et nuancées en fonction de leurs spécificités. Une zone rurale à proximité d’une grande ville se distingue en effet d’une zone rurale elle-même entourée d’autres zones rurales, car les distances à parcourir y sont différentes à la fois pour les médecins et les patients, et la possibilité de recourir à une alternative hospitalière est variable », détaille Catherine Linard. Cette première étude aura donc pour but d’identifier et caractériser les zones rurales de Wallonie et ensuite d’évaluer les indicateurs les plus pertinents pour objectiver la pénurie de médecins généralistes dans ces zones.

« Nos recherches se pencheront aussi sur la notion de pénurie. Selon l’INAMI, une commune est en pénurie lorsqu’elle atteint le seuil de 1 médecin pour 1100 habitants. Ce seuil descend à 1 médecin pour 800 habitants dans les zones peu peuplées. Ce calcul se base sur un territoire géographique communal. Mais est-ce pertinent ? Ne devrait-on pas travailler à une échelle plus fine, tout en tenant compte du voisinage et del’accessibilité ? Par ailleurs, ce rapport entre nombre de médecins et nombre de patients doit-il varier en fonction de la densité de population de la commune considérée ? Ce sont ces questions éminemment géographiques que nous aborderons dans notre étude », poursuit Catherine Linard.

Dans un second temps, les géographes ambitionnent aussi de travailler au développement d’un indice d’attractivité médicale en zone rurale, qui intégrerait les indicateurs de pénurie et l’accès aux services tels qu’écoles, emplois, commerces, et qui inciteraient ainsi les médecins à s’y installer.

La géographie au cœur des enjeux de société

L’ensemble de ce travail va pouvoir être mené sur la base de données et indicateurs existants, qui pourront notamment être visualisés sous forme de cartes (lire par ailleurs) et de la littérature scientifique. Il s’agira donc principalement d’une analyse quantitative de donnéesspatialisées et d’une réflexion sur la pertinence des indicateurs.

« L’Observatoire pourra ensuite se baser sur nos analyses préliminaires pour réaliser des enquêtes ou entretiens auprès des professionnels de santé afin de préciser certains aspects»

Les premiers résultats devraient être dévoilés au cours de l’année 2024.

Si cette recherche démontre comment la géographie peut se rendre utile pour une problématique liée à la santé publique, elle illustre aussi en quoi la géographie se retrouve régulièrement impliquée dans la compréhension et la recherche de solutions face à des enjeux sociétaux majeurs.

Superposer les données pour mieux les faire parler

Divers indicateurs et outils cartographiques ont déjà été développés pour objectiver la pénurie de médecins généralistes en Wallonie. L’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ), par exemple, fournit toute une série de données à ce sujet à l’échelle communale. Au sein du Département de géographie de l’UNamur, la chercheuse Florence De Longueville a récemment réalisé cette carte qui superpose l’information relative à la part des médecins de 55 ans et +, à la carte des communes en pénurie. « Cela permet de faire des projections pour l’avenir. On observe que plusieurs communes qui étaient en pénurie grave en 2020, ont une part de médecins âgés supérieure à 65%. C’est également le cas d’un certain nombre de communes qui étaient en pénurie, ce qui les menace de passer au statut de pénurie sévère dans les années à venir. Enfin, un plus grand nombre de communes qui n’étaient pas en pénurie en 2020 enregistre également une part de médecins âgés supérieure à 65%, elles sont localisées partout en Région wallonne, mais on observe une concentration dans la botte du Hainaut, ce sont les plus menacées en termes de pénurie dans les années à venir », analyse la chercheuse.

Santé publique et médecine rurale à l’UNamur

« La médecine générale est un enjeu crucial de santé publique, qu’il semble indispensable d’aborder dès le démarrage de la formation des jeunes médecins. C’est la raison pour laquelle l’UNamur a été la première université francophone à intégrer un stage en médecine générale, obligatoire pour l’ensemble des étudiants dès la troisième année de bachelier », souligne le professeur Jean-Michel Dogné, Doyen de la Faculté de médecine de l’UNamur. Parmi les problématiques en matière d’organisation de la première ligne des soins de santé en Belgique, Jean-Michel Dogné pointe une collaboration entre acteurs de la première ligne de soins, à renforcer. Si l’Observatoire en médecine rurale pourra y contribuer, l’offre de formation à l’UNamur va également en ce sens. « À l’UNamur, nous formons nos étudiants, pharmaciens, médecins, médecins généralistes, avec le soutien du Département de psychologie, à des collaborations optimales entre médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers. Nous veillons à ce que ces collaborations se passent déjà entre eux durant les études grâce à des schémas de simulation. Un patient va consulter, de manière fictive, un étudiant en médecine générale, il va passer auprès de l’étudiant pharmacien, et l’infirmier interviendra aussi. Tous vont pouvoir comprendre la problématique dans sa globalité et vont devoir veiller à identifier comment travailler ensemble pour que le patient puisse être pris en charge au mieux », explique Jean-Michel Dogné.

Par ailleurs, l’UNamur organisera un Master de spécialisation en médecine générale dès septembre 2024 en co-diplomation avec l’UCLouvain et en co-organisation avec l’Université du Luxembourg. A noter aussi que l’UNamur codiplôme le master en sciences infirmières avec l'Henallux, la HEPN, la HELHA et l'UCLouvain.

Les résultats des travaux de l’observatoire seront diffusés largement au travers de rapports et d'un mémorandum adressé à l’ensemble des acteurs du secteur de la première ligne de soins, y compris politiques. Ils seront intégrés à la formation dispensée au sein du nouveau Master de spécialisation en médecine générale, en vue de préparer au mieux les futurs médecins généralistes à la pratique de leur métier et favoriser leur installation en zones rurales.

Un crowdfunding pour soutenir la démarche

Pour atteindre ses ambitions, l’Observatoire universitaire en médecine rurale est à la recherche de soutiens et de partenaires désireux de s’engager à ses côtés pour apporter des solutions à une question majeure de santé publique. Une campagne de crowdfunding est lancée auprès de partenaires et du grand public. 100 % des fonds récoltés seront utilisés pour mener des recherches sur les problématiques spécifiques qui affectent la médecine rurale et y apporter des solutions. Pour encourager ce projet, adressez votre don sur le compte de l’UNamur BE92 3500 0000 0123 en mentionnant DON + 5847850 + médecine rurale ou faites un don en ligne. Les dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 €. Merci de votre soutien !

Découvrez le projet en images

Deux points de vue complémentaires pour remettre la protection de l’environnement au centre du débat public

Deux points de vue complémentaires pour remettre la protection de l’environnement au centre du débat public

L’Université de Namur propose prochainement deux leçons inaugurales de deux Chaires Francqui, l’une en Faculté des sciences et l’autre en Faculté de droit. Accessibles à tous et toutes, les leçons inaugurales seront suivies par un drink local. Ces évènements sont gratuits, sur inscription.

Chaire Francqui 2025-2026 en sciences | Réparer notre relation à la Nature pour transformer nos sociétés

La crise de la biodiversité ne détruit pas seulement la nature : elle menace aussi nos sociétés, notre bien-être et notre survie. À partir des évaluations scientifiques et des constats de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), cette Chaire Francqui explorera notre relation toxique avec la nature, l’échec global de sa protection et les valeurs multiples du vivant.

Orateur : Sander Jacobs, chercheur senior à l'INBO (Institut pour la nature et la forêt), groupe de recherche Nature & Société, Coordinateur du programme de recherche sur la nature urbaine et Professeur invité à l'Université de Gand.

19/11/2025 - Leçon inaugurale | Crise de la biodiversité : causes, conséquences, et comment (ne pas) s'en sortir.

Chaire Francqui 2025-2026 en droit | Besoin d'environnement, besoin de droit ?

Cette Chaire Francqui offre un regard neuf sur les avancées mais aussi les tensions qui caractérisent aujourd’hui la manière dont le droit organise la relation de la société à l’environnement. Si l’ambition de protéger l’environnement est bien devenue une question juridique, comment ses ressorts essentiels sont-ils en train d’évoluer, que ce soit en matière climatique, dans le rapport à la santé humaine ou encore au statut accordé à la nature ?

L’organisation de cette chaire s’intègre pleinement dans le Fil Rouge 2025-2026 de la Faculté de droit dédiée à ce substrat essentiel à la vie qu’est l’environnement, la nature, notre terre : « Réenchanter la terre ».

Oratrice : Delphine Misonne, Maître de recherches FNRS, Professeure à l'UCLouvain, Directrice du CEDRE et membre de l'Académie royale de Belgique.

27/11/2025 - Leçon inaugurale I Protéger l’environnement au-delà du politique

Prévenir des inondations : une activité pédagogique innovante pour les étudiants de géographie

Prévenir des inondations : une activité pédagogique innovante pour les étudiants de géographie

Quel est le fonctionnement d’une rivière ? Comment apparaissent les débordements des cours d’eau ? Que mettre en place pour protéger nos territoires de ces risques ? A l’UNamur, les étudiants en géographie ont suivi une activité pédagogique innovante, à l’aide d’un bac à sable à réalité augmentée 3D, pour se former à cette problématique. Objectifs de cet outil ? Simuler et analyser les phénomènes naturels. Une expérience unique et immersive pour mieux comprendre les dynamiques environnementales et les risques climatiques, réalisée en collaboration avec l’asbl Contrat de Rivière Ourthe.

Début octobre, c’est avec les mains dans le sable que les étudiants de Bac 2 et Bac 3 du Département de géographie de l’UNamur ont pu comprendre de manière très concrète le mécanisme d’inondation. « Cette activité était organisée en partenariat avec l’asbl Contrat de Rivière Ourthe », explique Sébastien Dujardin, enseignant-chercheur au Département de géographie. « Nos étudiants ont eu l’opportunité d’utiliser un bac à sable à réalité augmentée 3D, développé dans le cadre du projet EXACT LAB (Exploration 3D et Adaptation aux Conséquences des Changements Climatiques sur un Territoire) », détaille-t-il.

Durant cette activité, les étudiants ont modelé le relief à la main et ont simulé des précipitations virtuelles pour observer les écoulements sur le terrain, grâce à la technologie Kinect 3D. Différentes couches d’information géographique, telles que des cartes topographiques, des photos aériennes et des cartes des ruissellements, ont ensuite été projetées sur le relief pour approfondir la réflexion.

Les étudiants ont pu explorer le fonctionnement des rivières, les concepts liés aux inondations (période de retour, quantité de précipitation, hydrométrie, etc.), et analyser les enjeux territoriaux les plus exposés aux risques (écoles, habitations, routes). Ils ont également discuté et testé diverses mesures d’aménagement, comme la plantation de haies, la création de bassins d’orage et de noues, en tenant compte des contraintes naturelles et humaines.

« Cette activité a été une excellente occasion pour nos étudiants de développer leur culture du risque, essentielle face aux défis croissants de sécheresse et d’inondation », souligne encore Sébastien Dujardin. « La thématique des inondations est plus que jamais d’actualité et représente un enjeu sociétal majeur. Elle illustre parfaitement notre approche pédagogique : observer, comprendre et agir pour mieux harmoniser les activités humaines avec un environnement en constante évolution », conclut-il.

Allier théorie et pratique : un combo gagnant pour les étudiants

Alison Castremanne étudiante en Bac 3 Géographie

« Cette activité a mis en lumière l’importance d’une planification et d’une gestion participative impliquant les différents acteurs du territoire pour faire face aux problématiques telles que les inondations. Par exemple, nous avons constaté que les pratiques anti-inondations mises en œuvre en amont peuvent avoir des répercussions significatives sur les écoulements en aval. La modélisation via cette activité, a permis de visualiser de manière concrète les écoulements et les pratiques préventives adaptées au contexte géographique (topographie, emplacement des villages par rapport aux versants, contraintes budgétaires, etc.). Ce que j’apprécie particulièrement à l’UNamur, c’est le dynamisme de la formation, qui combine des activités pratiques enrichissantes (journées de terrain, ateliers, travaux de groupe) avec un enseignement théorique de qualité. De plus, la proximité et l’engagement des professeurs et assistants offrent un accompagnement attentif et enrichissant pour les étudiants ».

Léo Raymond étudiant en BAC3 géographie

« L'outil "bac à sable" m'a permis de comprendre qu'un territoire n'est jamais uniforme : l'aménagement qui est envisageable à travers une commune ne l'est pas du tout à 5 km. Dans cette optique, il est très important d'analyser ce qui nous entoure et de réagir en conséquence pour éviter des dommages trop importants ».

Ce qui me passionne à travers mes études en géographie, c'est la diversité du sujet que nous abordons. Que ça soit environnemental, anthropocentré ou même économique, tout est abordé et cela nous permet de fonder une base de connaissance très importante pour la suite ».

La géographie à l’UNamur

Vous êtes intéressés par des études dans le domaine de la géographie ? Découvrez notre offre de formation !

10 ans du concours MT180 : 3 candidats UNamur participent à la finale nationale à Bruxelles

10 ans du concours MT180 : 3 candidats UNamur participent à la finale nationale à Bruxelles

Le 24 mars 2024 se déroulait la dixième édition du concours MT180, concours francophone de vulgarisation scientifique, à l’UNamur. Deux physiciens et une géographe représentaient notre université à la finale nationale qui s'est tenue à Bruxelles le 16 mai.

Le Confluent des Savoirs, organisateur de l’évènement en local, a souhaité mettre l’accent sur l’une des missions sociétales de la recherche : la communication vulgarisée auprès d’un large public.

Annick Castiaux, rectrice de l’UNamur, a introduit le concours avec la redécouverte d’une séquence de l’émission Matière Grise de 1998 où elle présentait, en deux minutes, l’objectif de ses recherches en physique optique. Encourageant les jeunes chercheurs à s’initier à la communication vulgarisée pour faciliter la communication sur leurs travaux de recherche, Annick Castiaux a souligné la nécessité d’adapter le discours scientifique codifié afin de réduire la distance entre la recherche universitaire et les autres acteurs de la société. Présenté par Aline Wilmet du Confluent des Savoirs, l'événement a été l’occasion de parcourir l’histoire du concours à l’UNamur et d’échanger sur les expériences d’anciens candidats.

Cette année, ce sont 12 candidats qui ont participé à cette finale locale : Manel Barkallah (informatique), Louis Rassinfosse (physique), Charline Focant (biologie), Guillaume Nguyen (informatique), Yves Blanco Alvarez (biologie), Alexandra Decloux (médecine vétérinaire), Adélie Lannoy (biologie), Loris Chavée (physique), Yasmine Akaichi (informatique), Valentin Job (physique), Antoine Hubermont (informatique) et Camille Morlinghem (géographie).

Leurs prestations ont rencontré l’enthousiasme du public : 280 personnes se sont réunies à l’auditoire Rosalind Franklin pour découvrir l’actualité des recherches interdisciplinaires et leurs enjeux sociétaux. Afin de les préparer de manière optimale aux exigences du concours et à celles de leur soutenance de thèse ou de conférences, les candidats ont bénéficié de formations à la communication vulgarisée, à la construction d’un pitch structuré, ainsi qu’à une prise de parole et une gestuelle adaptées.

Les pitchs des candidats ont été évalués par un jury de professionnels de la communication et de la vulgarisation scientifique : Géraldine Tran, rédactrice en chef d’Athena, le mag’ scientifique du SPW ; Nathan Uyttendaele, statisticien et vulgarisateur web via sa chaîne YouTube « Chat Sceptique » ; Charlotte Benedetti, directrice du Pavillon (KIKK asbl) de Namur et François-Xavier Fiévez, pédagogue, didacticien et improvisateur, Vice-Recteur aux affaires étudiantes et sociales de l’UNamur.

Les 3 lauréats UNamur

Le prix du public a été décerné à Louis Rassinfosse pour son pitch « Les nanoparticules : ces artisans des couleurs », à gauche sur la photo. Le deuxième prix du jury a été attribué à Loris Chavée pour son pitch « Du soleil, un film et une mousse .... un cocktail énergétique ! », à droite sur la photo. Le premier prix du jury a été décerné à Camille Morlinghem pour son pitch « Cartographie-moi si tu peux », au centre de la photo.

Le concours régional est la première étape de l’aventure MT180. Les trois lauréats namurois représenteront l’UNamur à la finale nationale qui se tiendra le 16 mai prochain à Bruxelles, campus du Solbosch,. Le vainqueur représentera la Belgique cet automne à la finale internationale qui se déroulera à Abidjan (Côte d’Ivoire).

La finale nationale 2024

Ce 16 mai 2024, nous fêterons les 10 ans du concours MT180 lors de la finale nationale qui se tiendra sur le campus du Solbosch de l’ULB à Bruxelles. Lors de cet évènement, 15 doctorants, dont les 3 lauréats UNamur, relèveront le défi de vulgariser leur sujet de thèse avec clarté pour captiver un public non averti et ce, en 3 minutes chrono !

Le jury sera composé de 6 personnalités issues d’universités francophones, de la presse et du monde de la vulgarisation scientifique. Le gagnant représentera la Belgique au concours international qui aura lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire la semaine du 18 novembre 2024.

Médecine rurale : quand la géographie se met au service de la santé publique

Médecine rurale : quand la géographie se met au service de la santé publique

Qu’entend-on par « rural » quand on parle de médecine rurale ? Comment identifier géographiquement les différentes zones rurales en Belgique ? Quelles sont les caractéristiques socio-démographiques de leurs populations ? Quelle échelle spatiale retenir pour objectiver la réalité de pénurie de médecins généralistes en zone rurale ? C’est à ces questions que la première étude réalisée dans le cadre du nouvel Observatoire universitaire en médecine rurale de l’UNamur, inauguré cet automne 2023, va se consacrer.

Début novembre, l’UNamur annonçait la création du premier Observatoire universitaire en médecine rurale. Une première dans le paysage médico-académique belge. La mission de ce nouvel Observatoire est de comprendre la pénurie médicale dans les zones rurales et d’identifier des solutions en collaboration avec les acteurs de terrain pour favoriser l’installation de futurs médecins généralistes dans ces zones moins attractives. Encadré par un comité de guidance multidisciplinaire composé de médecins généralistes et d’académiques dans le domaine de la pharmacie, de la psychologie et de la géographie de la santé, l’Observatoire proposera la réalisation de diverses enquêtes, impliquant les acteurs de la première ligne de soins (médecins, infirmières, pharmaciens…), mais aussi l’organisation de tables-rondes et de conférences.

L’Observatoire s’intéressera à de nombreuses thématiques portant sur la médecine rurale et apportera des réponses à toute une série de questions : quelles sont les principales difficultés rencontrées par les médecins généralistes dans les zones rurales ? Quels sont les freins à leur installation sur ces territoires ? Comment s’organisent les visites, les déplacements, la permanence des soins ou encore de la garde en milieu rural ? Quelles sont les nouvelles pratiques et comment sont exploitées les nouvelles technologies par les médecins généralistes ?

Le point de départ des travaux de l’Observatoire sera dans un premier temps de définir ce qu’est la médecine rurale en Belgique, et en particulier en Wallonie et à identifier les territoires ruraux auxquels l’Observatoire va s’intéresser. Et c’est au sein du Département de géographie del’UNamur que cette première recherche sera menée.

Définir l’espace rural

« Qu’est-ce qu’un espace rural ? », interroge Catherine Linard, experte en géographie de la santé et Directrice du Département de géographie de l’UNamur. « Il n’existe pas de définition unique d’espace rural et celui-ci est loin d’être homogène. On différencie généralement un espace rural d’un espace urbain sur base de critères morphologiques tels que la densité de population ou la surface bâtie, mais d’autres critères tels que les fonctions (agricole, résidentielle, commerciale, culturelle, etc.) peuvent également intervenir. Les réalités vécues en diverses régions de notre territoire méritent donc d’être objectivées et nuancées en fonction de leurs spécificités. Une zone rurale à proximité d’une grande ville se distingue en effet d’une zone rurale elle-même entourée d’autres zones rurales, car les distances à parcourir y sont différentes à la fois pour les médecins et les patients, et la possibilité de recourir à une alternative hospitalière est variable », détaille Catherine Linard. Cette première étude aura donc pour but d’identifier et caractériser les zones rurales de Wallonie et ensuite d’évaluer les indicateurs les plus pertinents pour objectiver la pénurie de médecins généralistes dans ces zones.

« Nos recherches se pencheront aussi sur la notion de pénurie. Selon l’INAMI, une commune est en pénurie lorsqu’elle atteint le seuil de 1 médecin pour 1100 habitants. Ce seuil descend à 1 médecin pour 800 habitants dans les zones peu peuplées. Ce calcul se base sur un territoire géographique communal. Mais est-ce pertinent ? Ne devrait-on pas travailler à une échelle plus fine, tout en tenant compte du voisinage et del’accessibilité ? Par ailleurs, ce rapport entre nombre de médecins et nombre de patients doit-il varier en fonction de la densité de population de la commune considérée ? Ce sont ces questions éminemment géographiques que nous aborderons dans notre étude », poursuit Catherine Linard.

Dans un second temps, les géographes ambitionnent aussi de travailler au développement d’un indice d’attractivité médicale en zone rurale, qui intégrerait les indicateurs de pénurie et l’accès aux services tels qu’écoles, emplois, commerces, et qui inciteraient ainsi les médecins à s’y installer.

La géographie au cœur des enjeux de société

L’ensemble de ce travail va pouvoir être mené sur la base de données et indicateurs existants, qui pourront notamment être visualisés sous forme de cartes (lire par ailleurs) et de la littérature scientifique. Il s’agira donc principalement d’une analyse quantitative de donnéesspatialisées et d’une réflexion sur la pertinence des indicateurs.

« L’Observatoire pourra ensuite se baser sur nos analyses préliminaires pour réaliser des enquêtes ou entretiens auprès des professionnels de santé afin de préciser certains aspects»

Les premiers résultats devraient être dévoilés au cours de l’année 2024.

Si cette recherche démontre comment la géographie peut se rendre utile pour une problématique liée à la santé publique, elle illustre aussi en quoi la géographie se retrouve régulièrement impliquée dans la compréhension et la recherche de solutions face à des enjeux sociétaux majeurs.

Superposer les données pour mieux les faire parler

Divers indicateurs et outils cartographiques ont déjà été développés pour objectiver la pénurie de médecins généralistes en Wallonie. L’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ), par exemple, fournit toute une série de données à ce sujet à l’échelle communale. Au sein du Département de géographie de l’UNamur, la chercheuse Florence De Longueville a récemment réalisé cette carte qui superpose l’information relative à la part des médecins de 55 ans et +, à la carte des communes en pénurie. « Cela permet de faire des projections pour l’avenir. On observe que plusieurs communes qui étaient en pénurie grave en 2020, ont une part de médecins âgés supérieure à 65%. C’est également le cas d’un certain nombre de communes qui étaient en pénurie, ce qui les menace de passer au statut de pénurie sévère dans les années à venir. Enfin, un plus grand nombre de communes qui n’étaient pas en pénurie en 2020 enregistre également une part de médecins âgés supérieure à 65%, elles sont localisées partout en Région wallonne, mais on observe une concentration dans la botte du Hainaut, ce sont les plus menacées en termes de pénurie dans les années à venir », analyse la chercheuse.

Santé publique et médecine rurale à l’UNamur

« La médecine générale est un enjeu crucial de santé publique, qu’il semble indispensable d’aborder dès le démarrage de la formation des jeunes médecins. C’est la raison pour laquelle l’UNamur a été la première université francophone à intégrer un stage en médecine générale, obligatoire pour l’ensemble des étudiants dès la troisième année de bachelier », souligne le professeur Jean-Michel Dogné, Doyen de la Faculté de médecine de l’UNamur. Parmi les problématiques en matière d’organisation de la première ligne des soins de santé en Belgique, Jean-Michel Dogné pointe une collaboration entre acteurs de la première ligne de soins, à renforcer. Si l’Observatoire en médecine rurale pourra y contribuer, l’offre de formation à l’UNamur va également en ce sens. « À l’UNamur, nous formons nos étudiants, pharmaciens, médecins, médecins généralistes, avec le soutien du Département de psychologie, à des collaborations optimales entre médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers. Nous veillons à ce que ces collaborations se passent déjà entre eux durant les études grâce à des schémas de simulation. Un patient va consulter, de manière fictive, un étudiant en médecine générale, il va passer auprès de l’étudiant pharmacien, et l’infirmier interviendra aussi. Tous vont pouvoir comprendre la problématique dans sa globalité et vont devoir veiller à identifier comment travailler ensemble pour que le patient puisse être pris en charge au mieux », explique Jean-Michel Dogné.

Par ailleurs, l’UNamur organisera un Master de spécialisation en médecine générale dès septembre 2024 en co-diplomation avec l’UCLouvain et en co-organisation avec l’Université du Luxembourg. A noter aussi que l’UNamur codiplôme le master en sciences infirmières avec l'Henallux, la HEPN, la HELHA et l'UCLouvain.

Les résultats des travaux de l’observatoire seront diffusés largement au travers de rapports et d'un mémorandum adressé à l’ensemble des acteurs du secteur de la première ligne de soins, y compris politiques. Ils seront intégrés à la formation dispensée au sein du nouveau Master de spécialisation en médecine générale, en vue de préparer au mieux les futurs médecins généralistes à la pratique de leur métier et favoriser leur installation en zones rurales.

Un crowdfunding pour soutenir la démarche

Pour atteindre ses ambitions, l’Observatoire universitaire en médecine rurale est à la recherche de soutiens et de partenaires désireux de s’engager à ses côtés pour apporter des solutions à une question majeure de santé publique. Une campagne de crowdfunding est lancée auprès de partenaires et du grand public. 100 % des fonds récoltés seront utilisés pour mener des recherches sur les problématiques spécifiques qui affectent la médecine rurale et y apporter des solutions. Pour encourager ce projet, adressez votre don sur le compte de l’UNamur BE92 3500 0000 0123 en mentionnant DON + 5847850 + médecine rurale ou faites un don en ligne. Les dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 €. Merci de votre soutien !