La philosophie représente, dans la tradition occidentale, un effort radical de compréhension du réel. La philosophie jette, sur le monde qui l'entoure et sur les hommes, un regard étonné et interrogateur. Refusant la facilité des "évidences", le philosophe demande le pourquoi des choses. Plutôt qu'une discipline juxtaposée aux autres, la philosophie comme démarche critique constitue donc une attitude et un esprit qui s'appliquent dans tous les registres, notamment intellectuels, de l'activité humaine.

« Qu’est-ce donc que la philosophie aujourd’hui (…) si elle n’est pas le travail critique de la pensée sur elle-même ? Et si elle ne consiste pas, au lieu de légitimer ce qu’on sait déjà, à entreprendre de savoir comment et jusqu’où il serait possible de penser autrement ? » (Michel Foucault)

À la une

Actualités

Université et démocratie : un lien vivant, parfois menacé

Université et démocratie : un lien vivant, parfois menacé

Méfiance envers les institutions politiques traditionnelles et les élus, montée des logiques autoritaires, définancement des services publics… La démocratie semble aujourd’hui traverser une zone de turbulences. Dans ce contexte, quel rôle l’université joue-t-elle ? Pour éclairer cette question, nous avons rencontré quatre chercheurs issus de disciplines différentes : la pédagogue Sephora Boucenna, le philosophe Louis Carré, le politologue Vincent Jacquet, la juriste Aline Nardi. Leurs regards croisés dessinent les contours d’un enjeu plus que jamais d’actualité : penser et défendre le lien entre université et démocratie.

La démocratie n’a rien d’un concept figé. Elle fait débat, surtout aujourd’hui. Louis Carré, directeur du Département de philosophie et membre de l’Espace philosophique de Namur (Institut ESPHIN), en propose une définition en trois dimensions : un régime politique, un état de droit et une manière de faire société.

Le concept de démocratie : entre pouvoir du peuple et centralisation

« Étymologiquement, la démocratie est un régime politique qui consiste à donner le pouvoir au peuple », rappelle-t-il. « Nos démocraties occidentales reposent aujourd’hui sur l’idée que le peuple est souverain, sans pour autant gouverner directement. De là naît une tension entre la démocratie idéale et la démocratie réelle. » Vincent Jacquet, professeur au Département des sciences sociales, politiques et de la communication et président de l’Institut Transitions appuie le propos : « La démocratie est un idéal d’autogouvernement des citoyens, mais il est en tension avec des logiques plus centralisatrices, plus autoritaires. […] Nos systèmes politiques sont traversés par ces différentes tensions, avec à la fois des logiques autoritaires de plus en plus présentes, y compris chez nous, et des logiques de participation qui s’accompagnent parfois de beaucoup d’espoir et de déception aussi. »

Deuxième pilier selon Louis Carré : l’État de droit. La démocratie garantit les droits fondamentaux de tous les citoyens par la constitution. Mais là encore, gare aux paradoxes : « On pourrait en effet imaginer des lois prises par la majorité des représentants ou par un référendum, mais qui contreviennent aux droits fondamentaux », souligne le philosophe. La démocratie ne peut donc se résumer au seul principe majoritaire.

Enfin, la démocratie est également une manière de faire société. Elle repose sur un réel pluralisme : diversité des opinions, des croyances et des valeurs. « Cela suppose l’existence d’un espace public relativement autonome face au pouvoir en place qui, par moment, conteste les décisions prises par les gouvernements qui ont été élus », insiste Louis Carré.

La méfiance des citoyens vis-à-vis du politique n’est, à ce titre, pas nécessairement un symptôme de crise démocratique. Elle peut même en être un signe de vitalité, comme l’explique Vincent Jacquet : « Le fait que les citoyens soient critiques envers leur gouvernement n’est pas forcément négatif parce que, dans une démocratie, les citoyens doivent pouvoir contrôler les actions des gouvernants ».

Former les gouvernants… et les gouvernés

Dans ce contexte, quelle est la responsabilité de l’université ? Louis Carré rappelle d’abord une réalité simple : une grande partie de nos élus sont passés par les bancs de l’université. Mais sa mission d’enseignement ne s’arrête pas là. « Il s’agit de former des citoyens éclairés, pas seulement des gouvernants. Les universités doivent offrir un enseignement supérieur de qualité, ouvert au plus grand nombre », affirme-t-il.

« La démocratie suppose en effet des citoyens capables de débattre, de réfléchir, de problématiser les enjeux », complète Sephora Boucenna, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation et de la formation et membre de l’Institut de Recherches en Didactiques et Éducation de l’UNamur (IRDENA). Il s’agit donc de former des esprits réflexifs, aptes à interroger leur époque.

Former des enseignants réflexifs, pour des citoyens critiques

L’université forme également ceux qui, demain, éduqueront les générations futures : les enseignants. Et là encore, la démocratie est en jeu.

« Notre mission est de former des enseignants réflexifs qui, eux-mêmes, apprendront à leurs élèves à penser de manière critique », insiste Sephora Boucenna. Cela passe par un travail en profondeur sur l’analyse de pratiques, la construction collective et l’apprentissage du débat, dès la formation initiale des enseignants jusqu'à leur formation continue.

Produire et diffuser du savoir… en toute indépendance

Outre l’enseignement, l’université a également une mission de recherche et de service à la société. Elle produit des savoirs qui peuvent éclairer les politiques publiques, mais aussi les questionner. Cette fonction critique suppose une indépendance réelle vis-à-vis du politique. « Pour analyser avec lucidité les mécanismes démocratiques, y compris ceux que les gouvernements mettent en place, il faut que l’université garde sa liberté de recherche et de parole », souligne Vincent Jacquet.

Louis Carré va plus loin : « Comme la presse, l’université est une forme de contre-pouvoir dans l’espace public ». Il précise par ailleurs qu’« il y a une confusion entre liberté d’opinion et liberté académique. Les savoirs universitaires passent par une série de procédures de vérification, d’expérimentation, de discussion au sein de la communauté scientifique. Cela leur donne une robustesse qui n’est pas celle d’une opinion, d’une valeur, d’une croyance. »

Cette fonction critique de l’université suppose donc une indépendance forte. Or, en Belgique, le financement des universités relève largement du pouvoir politique. « Celane doit pas signifier une mise sous tutelle », alerte Louis Carré. « Mener des recherches critiques, qui ne satisfont pas à court terme des commanditaires, demande une indépendance, y compris de moyens. Il faut des chercheurs en nombre qui puissent analyser différents types de dynamiques. Plus on coupera dans les finances de la recherche, comme c’est le cas aujourd’hui, moins on aura de chercheurs et donc de capacité d’analyse indépendante et de diversité des perspectives », insiste Vincent Jacquet.

Le mouvement « Université en colère », récemment lancé au sein des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, entend dénoncer les effets du définancement. Ses représentants appellent à « garantir les conditions de développement d’une université ouverte, indépendante, de qualité et accessible au plus grand nombre. Face aux défis sociaux, économiques et politiques de notre temps et parce que d’autres choix de société, et donc budgétaires, sont possibles, il est plus que jamais essentiel de renforcer les institutions et les acteurs au cœur de la production du savoir. »

Entre vigilance et engagement : un lien à réinventer

La démocratie ne se limite donc ni aux élections ni aux institutions. Elle repose sur une vigilance collective, portée par les citoyens, les savoirs… et les lieux où ces savoirs se construisent. À ce titre, l’université apparaît comme un maillon essentiel de la vitalité démocratique. À condition de rester indépendante, accessible et ouverte sur la société.

« La démocratie, ce n’est pas seulement une affaire d’institutions. C’est l’affaire de citoyens qui la font vivre et qui s’organisent pour faire valoir leurs perspectives à différents moments », insiste Vincent Jacquet. Une invitation claire à ne pas rester spectateur, mais à participer, avec lucidité et exigence, à la construction d’un avenir démocratique commun.

Sur le même sujet

Une année académique, placée sous la thématique de la démocratie

Retrouvez le discours prononcé par la Rectrice Annick Castiaux lors de la Cérémonie de rentrée académique 2025-2026.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Jérôme Bouvy, Philosophe hospitalier

Jérôme Bouvy, Philosophe hospitalier

Après des études en philosophie à l’UNamur et quelques années en tant qu’enseignant, Jérôme Bouvy est devenu le premier philosophe hospitalier au sein du Grand Hôpital de Charleroi. Ses missions : faire entrer la philosophie en tant que pratique vivante au cœur du quotidien de son institution et accompagner les travailleurs en quête de sens dans leur travail.

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius de juin 2024.

Omalius : Vous êtes philosophe hospitalier, pouvez-vous nous en dire plus sur ce métier ?

Jérôme Bouvy : Il y a trois ans, le Grand Hôpital de Charleroi a souhaité travailler sur la perte de sens à l’hôpital. De nombreuses questions agitent ce milieu depuis toujours, et cela s’est accentué plus récemment suite à la pandémie qui a notamment révélé beaucoup de souffrance éthique chez les soignants. Le rôle d'un philosophe hospitalier, face à ces nombreux questionnements, est alors d'ouvrir des espaces de réflexion au sein de l’institution. Mon travail vise donc à déployer des pratiques réflexives, en particulier dans un environnement où la recherche de sens peut être prégnante, comme c'est souvent le cas dans le domaine de la santé. Mon objectif est d'encourager les membres du personnel hospitalier à prendre le temps de penser de manière critique et à partager leurs préoccupations afin de favoriser un dialogue constructif. Une des spécificités de ma fonction est que je ne m’adresse pas directement aux patients. Je suis engagé pour travailler avec les membres du personnel, qu’ils soient soignants, informaticiens, comptables… cela représente plus de 200 métiers.

O. : Comment cela se concrétise-t-il au quotidien ?

J.B. : J’anime des ateliers philo ou des temps éthiques avec les travailleurs hospitaliers pour libérer la pensée à l’hôpital et questionner ce qui les met en difficulté. Ce sont des lieux de réconfort, où l’on re-tisse du collectif, mais ce sont parfois aussi des lieux d’inconfort. On ne vient pas simplement déposer ses opinions, on vient les interroger. Les travailleurs viennent aussi parler de leur propre vulnérabilité, en tant que soignant ou citoyen. Pour animer ces espaces, j’utilise des outils issus du mouvement des nouvelles pratiques philosophiques. Je lance ainsi des discussions à visée philosophique et démocratique (développées par Michel Tozzi) et j’utilise beaucoup le dispositif de la communauté de recherche philosophique (développé par Matthew Lipman). Concrètement, cela peut prendre la forme d’ateliers philo, de groupes de lecture et d’écriture, de séminaires ou encore de maraudes éthiques… À l’hôpital, pour ce qui est des soignants, la meilleure porte d’entrée reste l’éthique clinique. En partant d’une situation de soin, on peut tirer le fil du questionnement. On arrive alors très à des questions philosophiques ou plus largement, aux humanités en santé. Je défends l’idée d’une philosophie modeste, avec cette idée de donner le goût de la pratique philosophique. La philosophie n’est pas là pour faire des miracles, elle est là pour interroger le travail. Faire de la philosophie, c’est déjà faire preuve de lucidité, sortir des simplismes qui nous font du bien.

O. : Quelles sont les questions que vous abordez lors de ces rencontres ?

J.B. : Elles sont nombreuses : la violence à l’hôpital, l’autonomie, la souffrance éthique, l’usure compassionnelle, la vulnérabilité, ou encore le manque de dialogue. Les rapports entre médecins et infirmiers peuvent aussi être difficiles. La question est alors de voir comment s’organiser dans les soins de santé. On parle parfois d’un tournant gestionnaire dans ce secteur au tournant des années 80, qui a mis l’organisation du travail en difficulté. Ce néomanagement, issu des entreprises privées, grignote aussi le monde de l’hôpital. Il faut alors développer une sorte de vigilance à son égard. Être philosophe à l’hôpital, ce n’est pas juste accompagner le changement. Il y a un tel impératif aujourd’hui à l’adaptation et à l’agilité qu’il faut aussi pouvoir questionner la nécessité de ce changement, voire parfois peut-être y résister.

O. : Quelles sont les compétences que requiert le poste de philosophe dans le domaine hospitalier ?

J.B. : La qualité principale est sans doute l’humilité. On n’arrive pas à l’hôpital en disant « Vous allez mal, je viens vous aider », mais plutôt avec une approche « Vous allez mal, aidez moi à comprendre ». Cette humilité est essentielle, car il est primordial de reconnaître que le rôle du philosophe hospitalier n'est pas de fournir des réponses pré-pensées, mais plutôt de poser les bonnes questions et d’encourager la réflexivité. Cela demande aussi une forte capacité d'écoute et de dialogue. D’ailleurs, mon rôle de président du Cercle Carolo à l’UNamur lors de mes études et mon côté festif m’ont sans doute aidé à être à l’aise socialement. Pour moi, le philosophe doit savoir marcher sur ses deux pieds. Il y a le pied de la pratique : être sur le terrain de l’animation, dans les équipes. Cela implique une grande attention didactique (comment susciter l’intérêt des travailleurs qui ne se sentent pas concernés par la philosophie ?) Le deuxième pied est celui de la théorie, via des lectures ou des conférences. Il y a toujours un déséquilibre entre ces deux dimensions, car aller sur le terrain, c’est susciter de nouvelles questions, qui réclament un nouvel exercice théorique.

O. : Comment voyez-vous l'avenir de la philosophie en milieu hospitalier ?

J.B. : Cette nouvelle fonction suscite beaucoup de curiosité. J’adorerais qu’un réseau de philosophes hospitaliers se crée dans les années à venir, ce serait génial ! L’ambition est de développer une culture de dialogue dans l’hôpital qui passe par des espaces de délibération qu’il faut pouvoir institutionnaliser. Au-delà de l’engagement d’un philosophe, l’objectif est de laisser une place aux humanités en santé. Cela peut se faire par l’engagement d’un sociologue, d’un anthropologue, d’un philosophe…

O. : Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans la philosophie ?

J.B. : J’ai envie de souligner l’importance de travailler sérieusement, sans se prendre trop au sérieux. C’est ce qui me guide encore aujourd’hui. Un philosophe qui se prend trop au sérieux risquerait de passer à côté d’une forme de légèreté essentielle. Il faut pouvoir trouver son équilibre et profiter des études au-delà des cours, car la fête en fait partie aussi.

O. : Que retenez-vous de votre parcours à l’Université de Namur ?

J.B. : Le mot qui me vient, c’est « familial ». Je n’ai pas toujours été un élève très présent, mais je ne me suis jamais senti abandonné par mes professeurs. Ils proposent un accompagnement que l’on ne trouve pas ailleurs. J’aurais possiblement décroché, à 18 ans, si je n’avais pas bénéficié de cet accompagnement privilégié.

Parcours

2009-2014 : Bachelier en philosophie à l’UNamur

2014-2016 : Master en philosophie, finalité didactique à l’UCLouvain

2017-2019 : Enseignant Français et religion au Collège du Sacré-Cœur

2019-2020 : Certificat didactique, philosophie et citoyenneté à l’UCLouvain

2019-2022 : Enseignant Philosophie et Citoyenneté

Depuis 2022 : Philosophe hospitalier au Grand Hôpital de Charleroi

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #33 (Juin 2024).

Portrait - Thibaut De Meyer : Multiplier les perspectives, par-delà les espèces

Portrait - Thibaut De Meyer : Multiplier les perspectives, par-delà les espèces

Découvrez le parcours singulier de Thibaut De Meyer, un passionné d'anthropologie et de philosophie qui fusionne ces deux disciplines dans une approche concrète et innovante. De son exploration des interactions humaines en laboratoire à son analyse de la perspective chez les animaux, son travail révèle une fascination pour les nuances de la conscience et de la perception. En tant qu'académique et auteur, il s'engage à éclairer les étudiants sur les enjeux philosophiques contemporains, tout en projetant son regard vers de nouveaux horizons, tels que l’histoire et l’épistémologie du test du miroir.

Thibaut De Meyer a obtenu son Master en Anthropologie à l’ULB, tout en nourrissant une passion pour la philosophie. Il décida donc de poursuivre également un Master en Philosophie, cherchant constamment à établir des équilibres et des complémentarités entre ces deux domaines. Son approche s'est toujours orientée vers des situations concrètes, où les concepts sont appliqués, afin de demeurer au plus près des réalités étudiées par les ethnologues et les anthropologues. Il a systématiquement exploré la dimension conceptuelle dans les actions et les comportements humains.

Dans le cadre de son mémoire d’anthropologie (Des gens, des gènes et des généticiens), il s'est intéressé à l'ethnographie d'un laboratoire, examinant comment les humains interagissent avec les poches de sang et les transforment en cartes génétiques des patients. En philosophie (dans un mémoire intitulé L’écologie des monades), son intérêt s'est porté sur le concept de perspective chez Leibniz, un penseur moderne qui a explore la relation entre les perspectives immatérielles (qu’il appelle « monades ») et les entités matérielles (les corps). Par après, Thibault De Meyer s'est penché sur la question de la conscience chez les animaux, notamment en étudiant leur capacité à se reconnaître et à attribuer des états cognitifs à leurs congénères.

Récemment, Thibaut De Meyer a publié un ouvrage intitulé Qui a vu le zèbre ? L’invention de la perspective animale (éditeur : Les Liens qui Libèrent), dans lequel il aborde la question de la perspective à travers le cas des rayures du zèbre qui sont perçues différemment par les humains, les lions, les hyènes, les mouches… En prenant en compte cette multiplicité des perspectives, les biologistes en sont venus à remettre en cause certaines hypothèses cherchant à expliquer la fonction des zébrures. Grâce à une analyse philosophique de ces études scientifiques, Thibault De Meyer défend une forme de perspectivisme relationnel, qu’il distingue et compare entre autres au perspectivisme linéaire. Ce livre est issue de sa thèse de doctorat (Le bestiaire de Brunelleschi. Le perspectivisme et sa réinvention en éthologie) réalisée sous la direction de Vinciane Despret et défendue en septembre 2022 à l’Université de Liège.

Depuis sa nomination en tant qu'académique en septembre dernier à l’UNamur, Thibaut De Meyer enseigne la philosophie des sciences et des techniques ainsi que la logique et l’argumentation. Dans le cours d’introduction générale à la philosophie, avec son collègue Nicolas Monseu, il tente de rendre la matière attrayante pour les étudiants grâce à des innovations pédagogiques, en créant des mini-spectacles, en apportant des blocs de Lego, etc.

Quant à ses projets futurs, il prévoit de se pencher sur l’histoire du test du miroir, les défis qu'il pose et les problèmes qu'il permet de résoudre, notamment en tant que test psychologique non verbal. Comme il le souligne, « Le miroir est plein d’énigmes ».

Vidéo TEDxTours | Acromatopsie: voyez les couleurs autrement | Thibault De Meyer

Vulnérabilité : agir et réfléchir

Vulnérabilité : agir et réfléchir

Aujourd’hui, plus de 18 % de Belges sont à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Face à cette réalité, l’indifférence ou le paternalisme sont encore trop souvent les seules réponses. C’est pourquoi la recherche, de la philosophie au droit en passant par l’économie, entend aujourd’hui mieux comprendre les différents visages de la vulnérabilité.

Cet article a été réalisé pour la rubrique "Enjeux" du magazine Omalius #32 de mars 2024.

Selon les chiffres les plus récents (enquête EU-SILC 2023), 12,3 % de la population belge présente un risque de pauvreté monétaire ; 6,1 % souffre de privation matérielle et sociale sévère et 10,5 % vit dans un ménage à faible niveau d’intensité de travail (moins d’un jour sur cinq par semaine). La valeur de l'indicateur européen « risque de pauvreté ou exclusion sociale » s'élève ainsi pour la Belgique à 18,6 %, soit 2.150.000 de Belges confrontés à au moins l’une de ces trois situations. Toujours selon l’enquête EU-SILC 2023, 15,5 % de la population belge indique avoir des difficultés ou de grandes difficultés à s'en sortir (indice de pauvreté subjective).

Des dynamiques complexes 2-3 - bandeau Enjeux.jpeg

C’est à destination de ces professionnels qu’a été mis en place, dès 2021, le Certificat en accompagnement de la grande précarité, fruit d’une collaboration entre le Centre Vulnérabilités et Sociétés de l’UNamur, l’HENALLUX (Haute École de Namur-Liège-Luxembourg), l’HEPN (Haute École de la Province de Namur) et l’UCLouvain. Soit une dizaine de jours de formation, assurés par une équipe pluridisciplinaire, pour mieux comprendre les dynamiques complexes générées par la grande précarité (sans-abrisme, surendettement, dépendances, non-recours aux droits, mendicité, etc.). Objectif ? "Aider ceux qui aident", en leur permettant de porter un regard réflexif sur leurs pratiques, d’utiliser des modèles théoriques pertinents, d’échanger avec des acteurs-clefs comme Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), d’approcher la précarité dans ce qu’elle a de plus intime par le biais du théâtre ou par la rencontre des acteurs des associations de terrain... « Le but est de répondre à un besoin, de rendre ça le plus pratique possible », commente Mathieu Rolain. Juriste, l’enseignant est par exemple intervenu cette année sur la mendicité en droit belge. « La constitution belge reconnaît que chacun doit pouvoir mener une vie conforme aux principes de la dignité humaine : c’est ce principe qui anime de nombreuses recherches du Centre Vulnérabilités et Sociétés de la faculté de droit de l’UNamur », résume-t-il.

Vulnérabilité existentielle

« La société avance dans la prise en compte des vulnérabilités, notamment dans l’espace public », estime Laura Rizzerio, philosophe à l’UNamur. Mais cette prise de conscience – ne nous y trompons pas – est marquée d’une certaine ambivalence : « Le droit, en essayant de protéger les personnes vulnérables, les stigmatise aussi », commente la philosophe. « Par exemple, si je demande des subsides parce que je suis une personne porteuse de handicap, cela me favorise mais cela m’exclut : en rentrant dans cette catégorie, il y a d’autres choses auxquelles je ne peux plus accéder. » Ainsi Laura Rizzerio constate-t-elle chez ses étudiants une réticence à se déclarer "à besoins spécifiques" : s’ils peuvent bénéficier de certains ajustements, notamment concernant les procédures d’évaluation, ils n’en restent pas moins mis physiquement « à part ». Parce qu’elle est à double tranchant, la reconnaissance de certaines vulnérabilités vaut d’être laissée à la discrétion des premiers concernés.

Le terme de vulnérabilité porte en lui de nombreux malentendus : être vulnérable, ce serait être fragile, faible, victime... Alors que la vulnérabilité est avant tout une condition de l’existence humaine à laquelle personne n’échappe. « On a beaucoup confondu cette vulnérabilité comme condition normale de toute existence – nous sommes des êtres dépendants, liés, finis – et les formes avérées de vulnérabilités, c’est-à-dire la manifestation de cette condition existentielle à travers la maladie, le handicap, la vieillesse... » Or, selon Laura Rizzerio, ce n’est que lorsqu’on reconnaît en soi cette vulnérabilité existentielle que l’on devient capable d’accueillir la vulnérabilité avérée. Une gageure, puisque nous sommes tous habités « par des formes de dénis ». « Le déni de vulnérabilité est presque aussi normal que la vulnérabilité elle-même. La vulnérabilité est d’abord une expérience : on ne s’en rend compte que lorsqu’on la vit dans sa propre chair. D’où le fait que, de premier abord, nous allons nier notre vulnérabilité. Soit en disant que c’est une question qui ne concerne que les autres, soit en en faisant une expérience limitée dans le temps – un "passage" – ou bien en introduisant une relation de pouvoir. »

La vulnérabilité est d'abord une expérience : on ne s'en rend compte que lorsqu'on la vit dans sa propre chair.

Pauvreté relative ou absolue

Si la vulnérabilité et la pauvreté n’ont rien de théorique pour ceux qui les vivent, l’objectivation de ces situations grâce à des indicateurs permet précisément d’orienter les politiques publiques. Benoît Decerf, économiste au Centre de recherche en économie du développement à l’UNamur et collaborateur pour la banque mondiale, travaille sur ces mesures de la pauvreté et des inégalités. « Notre travail, c’est d’opérationnaliser les questions posées notamment par les philosophes », commente-t-il. « Historiquement, on mesurait le développement grâce au PIB par habitant, c’est-à-dire grâce au revenu moyen. Or cette mesure a été beaucoup critiquée car elle ne prend pas en compte les inégalités : le PIB d’un pays peut aussi bien augmenter parce qu’un Bill Gates s’enrichit que parce que le sort des pauvres s’améliore. » C’est pourquoi, aujourd’hui, dans les pays développés, on se concentre davantage sur un seuil de pauvreté dit "relatif". Ainsi, en Belgique, est considéré comme "pauvre" le pourcentage de la population vivant dans un ménage dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu médian national, soit 1 366 € net par mois pour un isolé ou 2 868 € pour un ménage composé de deux adultes et de deux enfants de moins de 14 ans. Un Wallon sur cinq se trouve aujourd’hui dans cette situation.

La Banque Mondiale – institution financière internationale qui investit dans les projets des pays en voie de développement avec un objectif de lutte contre la pauvreté – cherche en revanche à identifier le nombre de pauvres de manière absolue. Elle s’est longtemps basée sur le seuil d’ "un dollar par jour par personne", réévalué depuis 2022 à 2, 15 dollars. « Cet indicateur permet une très bonne "comparatibilité" à travers l’espace et le temps », souligne Benoît Decerf. « L’objectif, c’est de pouvoir se faire une idée de la situation matérielle des gens : est-ce que le sort des pauvres s’améliore ou pas ? » Car les gouvernements construisent en partie leur légitimité sur ces indicateurs de pauvreté, qui permettent d’objectiver leurs résultats de développement. Ainsi, l’Inde, pays qui rassemble un très grand nombre des pauvres au niveau mondial, ne partage plus ses données avec la Banque Mondiale depuis 10 ans, « probablement parce qu’elle souhaite garder la main sur l’histoire qu’elle va raconter concernant l’évolution de la pauvreté dans le pays », commente l’économiste.

La mesure de la pauvreté intègre aussi de plus en plus des critères non monétaires, spécialité de Benoît Decerf. « Ces mesures de pauvreté multidimensionnelles prennent par exemple en compte l’accès à la santé, à l’éducation ou encore la sécurité. » Aujourd’hui, à ses objectifs de lutte contre l’extrême pauvreté et de promotion d’une prospérité partagée (c’est-à-dire d’une croissance économique qui n’accroît pas les inégalités), la Banque Mondiale a ajouté celui de "livable planet" ou "planète habitable". « Cela signifie que la Banque Mondiale prend désormais en compte des indicateurs liés à la préservation de l’écosystème et au changement climatique, donc au bien-être "futur" qui nécessite une planète pas top endommagée... »

La précarité en enseignement

En Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion, les étudiants sont challengés sur la thématique de la lutte contre la précarité et la pauvreté. Dans le cadre du projet d’innovation de Bloc 3, inscrit dans l’approche pédagogique learning by doing, ils sont amenés à réfléchir à cette thématique dans l’objectif d’y apporter une solution innovante. Un projet conçu comme un incubateur à projets d’innovation sociale.

Des initiatives solidaires à destination des étudiants

La Solidarithèque

Gérée par les services sociaux de l’UNamur, de la HEAJ, de la HEPN, de l’HENALLUX et de l’IMEP en partenariat avec l’Association pour la Solidarité Étudiante en Belgique (ASEB), la Solidarithèque met chaque semaine à disposition des étudiants quelque 150 paniers alimentaires au prix de 5 euros. Ces paniers proviennent en grande partie des invendus de la grande distribution. Paysans-Artisans livre également une partie des fruits et légumes. « Beaucoup d’étudiants hésitent encore à franchir la porte », constate Maxime Gigot, de la Cellule sociale des étudiants. « Ils se demandent s’ils ont vraiment leur place... s’ils ne prennent pas le panier de quelqu’un qui en aurait davantage besoin. » Un "blocage" qui n’étonne pas cet assistant social. « On a toujours en tête l’idée qu’un bon pauvre, c’est un pauvre qu’on ne voit pas... » Ouverte à tous sur simple présentation de la carte d’étudiant, l’épicerie solidaire est une réponse concrète à une réalité invisible mais partagée par de nombreux étudiants.

Des fonds d’aide sociale en soutien

Le Fonds Social Camille Joset de l’ASBL CERUNA octroie chaque année et de longue date des subsides importants à l’UNamur en faveur de diverses formes de précarité étudiante, que les étudiants soient belges ou étrangers. Le Fonds Social Camille Joset soutient plusieurs dispositifs mis en place par l’université, tels que l’épicerie sociale, l’aide à l’acquisition d’équipement numérique, la lutte contre la précarité menstruelle ou encore les cours de FLE proposés aux étudiants réfugiés dans le cadre du projet Université Hospitalière.

Le Fonds Wynants-Sudan a été créé en 2020 à l’initiative d’Olivia Sudan, épouse du professeur Paul Wynants (1954-2018). Ce Fonds permet d’octroyer chaque année des bourses supplémentaires à des étudiants belges et internationaux suivant un cursus à l’UNamur, en particulier dans le domaine de l’aide d’urgence et de l’aide à la mobilité.

Ces soutiens interviennent de manière complémentaire aux aides octroyées annuellement par le Service des relations internationales et la Cellule sociale de l’UNamur.

Intégration : l'UNamur en soutien du parcours migratoire

Le parcours migratoire est un facteur de vulnérabilité important. Dans le cadre d’un projet d’Initiative Locale d’Intégration (ILI) subsidié par la Région wallonne, l’UNamur assure des cours de français langue étrangère (FLE) et des ateliers interculturels. Trois questions à Leila Derrouich, coordinatrice du projet ILI.

Omalius : Quel est l’objectif des cours de FLE ?

Leila Derrouich : Pour accéder à l’enseignement supérieur, les jeunes qui arrivent en Belgique ont besoin au minimum d’un niveau B2. Les cours de FLE visent à leur permettre d’accéder à cet enseignement. Mais à l’UNamur, nous avons la particularité d’aller jusqu’au niveau C1, soit le niveau juste avant le niveau "natif". Quand les étudiants accèdent à ce niveau, cela leur donne une vraie confiance en eux. Nous proposons en particulier un cours de français académique ou FOU (français sur objectif universitaire). On y apprend à acquérir des compétences académiques : faire une synthèse, un poster scientifique, un exposé oral... Ils peuvent aussi s’inscrire en auditeur libre et apprendre en parallèle le français de spécialité ou FOS (français sur objectifs spécifiques) de leur matière. La grammaire n’est alors plus un objectif, mais un moyen.

O. : Comment se traduit l’approche interculturelle ?

L.D. : Dans les cours, l’accent est mis sur les codes culturels du campus. Nous abordons aussi, en cours de français, les thématiques d’actualités, comme le réchauffement climatique. L’apprenant est considéré comme un acteur social : on l’invite à mettre en avant sa culture d’origine. Utiliser la langue française – qu’on ne maîtrise pas forcément – pour parler de quelque chose qu’on connaît bien est source de valorisation.

O. : Depuis 2015 et la mise en place des cours de FLE, quels résultats constatez-vous ?

L.D. : Nous avons aujourd’hui une Irakienne en master de sciences pharmaceutiques, un Syrien qui est devenu infirmier en soins intensifs en CDI et a joué un rôle important pendant la crise Covid, deux Albanaises qui vont elles-mêmes devenir formatrices FLE, un Afghan qui est devenu interprète sociojuridique, trois réalisateurs en audiovisuel... Nous avons de très nombreux exemples de réussite.

Omalius #32 - mars 2024

Cet article est tiré de la rubrique "Enjeux" du magazine Omalius #32 (mars 2024).

Vous souhaitez recevoir Omalius en version papier ?

Université et démocratie : un lien vivant, parfois menacé

Université et démocratie : un lien vivant, parfois menacé

Méfiance envers les institutions politiques traditionnelles et les élus, montée des logiques autoritaires, définancement des services publics… La démocratie semble aujourd’hui traverser une zone de turbulences. Dans ce contexte, quel rôle l’université joue-t-elle ? Pour éclairer cette question, nous avons rencontré quatre chercheurs issus de disciplines différentes : la pédagogue Sephora Boucenna, le philosophe Louis Carré, le politologue Vincent Jacquet, la juriste Aline Nardi. Leurs regards croisés dessinent les contours d’un enjeu plus que jamais d’actualité : penser et défendre le lien entre université et démocratie.

La démocratie n’a rien d’un concept figé. Elle fait débat, surtout aujourd’hui. Louis Carré, directeur du Département de philosophie et membre de l’Espace philosophique de Namur (Institut ESPHIN), en propose une définition en trois dimensions : un régime politique, un état de droit et une manière de faire société.

Le concept de démocratie : entre pouvoir du peuple et centralisation

« Étymologiquement, la démocratie est un régime politique qui consiste à donner le pouvoir au peuple », rappelle-t-il. « Nos démocraties occidentales reposent aujourd’hui sur l’idée que le peuple est souverain, sans pour autant gouverner directement. De là naît une tension entre la démocratie idéale et la démocratie réelle. » Vincent Jacquet, professeur au Département des sciences sociales, politiques et de la communication et président de l’Institut Transitions appuie le propos : « La démocratie est un idéal d’autogouvernement des citoyens, mais il est en tension avec des logiques plus centralisatrices, plus autoritaires. […] Nos systèmes politiques sont traversés par ces différentes tensions, avec à la fois des logiques autoritaires de plus en plus présentes, y compris chez nous, et des logiques de participation qui s’accompagnent parfois de beaucoup d’espoir et de déception aussi. »

Deuxième pilier selon Louis Carré : l’État de droit. La démocratie garantit les droits fondamentaux de tous les citoyens par la constitution. Mais là encore, gare aux paradoxes : « On pourrait en effet imaginer des lois prises par la majorité des représentants ou par un référendum, mais qui contreviennent aux droits fondamentaux », souligne le philosophe. La démocratie ne peut donc se résumer au seul principe majoritaire.

Enfin, la démocratie est également une manière de faire société. Elle repose sur un réel pluralisme : diversité des opinions, des croyances et des valeurs. « Cela suppose l’existence d’un espace public relativement autonome face au pouvoir en place qui, par moment, conteste les décisions prises par les gouvernements qui ont été élus », insiste Louis Carré.

La méfiance des citoyens vis-à-vis du politique n’est, à ce titre, pas nécessairement un symptôme de crise démocratique. Elle peut même en être un signe de vitalité, comme l’explique Vincent Jacquet : « Le fait que les citoyens soient critiques envers leur gouvernement n’est pas forcément négatif parce que, dans une démocratie, les citoyens doivent pouvoir contrôler les actions des gouvernants ».

Former les gouvernants… et les gouvernés

Dans ce contexte, quelle est la responsabilité de l’université ? Louis Carré rappelle d’abord une réalité simple : une grande partie de nos élus sont passés par les bancs de l’université. Mais sa mission d’enseignement ne s’arrête pas là. « Il s’agit de former des citoyens éclairés, pas seulement des gouvernants. Les universités doivent offrir un enseignement supérieur de qualité, ouvert au plus grand nombre », affirme-t-il.

« La démocratie suppose en effet des citoyens capables de débattre, de réfléchir, de problématiser les enjeux », complète Sephora Boucenna, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation et de la formation et membre de l’Institut de Recherches en Didactiques et Éducation de l’UNamur (IRDENA). Il s’agit donc de former des esprits réflexifs, aptes à interroger leur époque.

Former des enseignants réflexifs, pour des citoyens critiques

L’université forme également ceux qui, demain, éduqueront les générations futures : les enseignants. Et là encore, la démocratie est en jeu.

« Notre mission est de former des enseignants réflexifs qui, eux-mêmes, apprendront à leurs élèves à penser de manière critique », insiste Sephora Boucenna. Cela passe par un travail en profondeur sur l’analyse de pratiques, la construction collective et l’apprentissage du débat, dès la formation initiale des enseignants jusqu'à leur formation continue.

Produire et diffuser du savoir… en toute indépendance

Outre l’enseignement, l’université a également une mission de recherche et de service à la société. Elle produit des savoirs qui peuvent éclairer les politiques publiques, mais aussi les questionner. Cette fonction critique suppose une indépendance réelle vis-à-vis du politique. « Pour analyser avec lucidité les mécanismes démocratiques, y compris ceux que les gouvernements mettent en place, il faut que l’université garde sa liberté de recherche et de parole », souligne Vincent Jacquet.

Louis Carré va plus loin : « Comme la presse, l’université est une forme de contre-pouvoir dans l’espace public ». Il précise par ailleurs qu’« il y a une confusion entre liberté d’opinion et liberté académique. Les savoirs universitaires passent par une série de procédures de vérification, d’expérimentation, de discussion au sein de la communauté scientifique. Cela leur donne une robustesse qui n’est pas celle d’une opinion, d’une valeur, d’une croyance. »

Cette fonction critique de l’université suppose donc une indépendance forte. Or, en Belgique, le financement des universités relève largement du pouvoir politique. « Celane doit pas signifier une mise sous tutelle », alerte Louis Carré. « Mener des recherches critiques, qui ne satisfont pas à court terme des commanditaires, demande une indépendance, y compris de moyens. Il faut des chercheurs en nombre qui puissent analyser différents types de dynamiques. Plus on coupera dans les finances de la recherche, comme c’est le cas aujourd’hui, moins on aura de chercheurs et donc de capacité d’analyse indépendante et de diversité des perspectives », insiste Vincent Jacquet.

Le mouvement « Université en colère », récemment lancé au sein des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, entend dénoncer les effets du définancement. Ses représentants appellent à « garantir les conditions de développement d’une université ouverte, indépendante, de qualité et accessible au plus grand nombre. Face aux défis sociaux, économiques et politiques de notre temps et parce que d’autres choix de société, et donc budgétaires, sont possibles, il est plus que jamais essentiel de renforcer les institutions et les acteurs au cœur de la production du savoir. »

Entre vigilance et engagement : un lien à réinventer

La démocratie ne se limite donc ni aux élections ni aux institutions. Elle repose sur une vigilance collective, portée par les citoyens, les savoirs… et les lieux où ces savoirs se construisent. À ce titre, l’université apparaît comme un maillon essentiel de la vitalité démocratique. À condition de rester indépendante, accessible et ouverte sur la société.

« La démocratie, ce n’est pas seulement une affaire d’institutions. C’est l’affaire de citoyens qui la font vivre et qui s’organisent pour faire valoir leurs perspectives à différents moments », insiste Vincent Jacquet. Une invitation claire à ne pas rester spectateur, mais à participer, avec lucidité et exigence, à la construction d’un avenir démocratique commun.

Sur le même sujet

Une année académique, placée sous la thématique de la démocratie

Retrouvez le discours prononcé par la Rectrice Annick Castiaux lors de la Cérémonie de rentrée académique 2025-2026.

Cet article est tiré de la rubrique "Le jour où" du magazine Omalius #38 (Septembre 2025).

Jérôme Bouvy, Philosophe hospitalier

Jérôme Bouvy, Philosophe hospitalier

Après des études en philosophie à l’UNamur et quelques années en tant qu’enseignant, Jérôme Bouvy est devenu le premier philosophe hospitalier au sein du Grand Hôpital de Charleroi. Ses missions : faire entrer la philosophie en tant que pratique vivante au cœur du quotidien de son institution et accompagner les travailleurs en quête de sens dans leur travail.

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius de juin 2024.

Omalius : Vous êtes philosophe hospitalier, pouvez-vous nous en dire plus sur ce métier ?

Jérôme Bouvy : Il y a trois ans, le Grand Hôpital de Charleroi a souhaité travailler sur la perte de sens à l’hôpital. De nombreuses questions agitent ce milieu depuis toujours, et cela s’est accentué plus récemment suite à la pandémie qui a notamment révélé beaucoup de souffrance éthique chez les soignants. Le rôle d'un philosophe hospitalier, face à ces nombreux questionnements, est alors d'ouvrir des espaces de réflexion au sein de l’institution. Mon travail vise donc à déployer des pratiques réflexives, en particulier dans un environnement où la recherche de sens peut être prégnante, comme c'est souvent le cas dans le domaine de la santé. Mon objectif est d'encourager les membres du personnel hospitalier à prendre le temps de penser de manière critique et à partager leurs préoccupations afin de favoriser un dialogue constructif. Une des spécificités de ma fonction est que je ne m’adresse pas directement aux patients. Je suis engagé pour travailler avec les membres du personnel, qu’ils soient soignants, informaticiens, comptables… cela représente plus de 200 métiers.

O. : Comment cela se concrétise-t-il au quotidien ?

J.B. : J’anime des ateliers philo ou des temps éthiques avec les travailleurs hospitaliers pour libérer la pensée à l’hôpital et questionner ce qui les met en difficulté. Ce sont des lieux de réconfort, où l’on re-tisse du collectif, mais ce sont parfois aussi des lieux d’inconfort. On ne vient pas simplement déposer ses opinions, on vient les interroger. Les travailleurs viennent aussi parler de leur propre vulnérabilité, en tant que soignant ou citoyen. Pour animer ces espaces, j’utilise des outils issus du mouvement des nouvelles pratiques philosophiques. Je lance ainsi des discussions à visée philosophique et démocratique (développées par Michel Tozzi) et j’utilise beaucoup le dispositif de la communauté de recherche philosophique (développé par Matthew Lipman). Concrètement, cela peut prendre la forme d’ateliers philo, de groupes de lecture et d’écriture, de séminaires ou encore de maraudes éthiques… À l’hôpital, pour ce qui est des soignants, la meilleure porte d’entrée reste l’éthique clinique. En partant d’une situation de soin, on peut tirer le fil du questionnement. On arrive alors très à des questions philosophiques ou plus largement, aux humanités en santé. Je défends l’idée d’une philosophie modeste, avec cette idée de donner le goût de la pratique philosophique. La philosophie n’est pas là pour faire des miracles, elle est là pour interroger le travail. Faire de la philosophie, c’est déjà faire preuve de lucidité, sortir des simplismes qui nous font du bien.

O. : Quelles sont les questions que vous abordez lors de ces rencontres ?

J.B. : Elles sont nombreuses : la violence à l’hôpital, l’autonomie, la souffrance éthique, l’usure compassionnelle, la vulnérabilité, ou encore le manque de dialogue. Les rapports entre médecins et infirmiers peuvent aussi être difficiles. La question est alors de voir comment s’organiser dans les soins de santé. On parle parfois d’un tournant gestionnaire dans ce secteur au tournant des années 80, qui a mis l’organisation du travail en difficulté. Ce néomanagement, issu des entreprises privées, grignote aussi le monde de l’hôpital. Il faut alors développer une sorte de vigilance à son égard. Être philosophe à l’hôpital, ce n’est pas juste accompagner le changement. Il y a un tel impératif aujourd’hui à l’adaptation et à l’agilité qu’il faut aussi pouvoir questionner la nécessité de ce changement, voire parfois peut-être y résister.

O. : Quelles sont les compétences que requiert le poste de philosophe dans le domaine hospitalier ?

J.B. : La qualité principale est sans doute l’humilité. On n’arrive pas à l’hôpital en disant « Vous allez mal, je viens vous aider », mais plutôt avec une approche « Vous allez mal, aidez moi à comprendre ». Cette humilité est essentielle, car il est primordial de reconnaître que le rôle du philosophe hospitalier n'est pas de fournir des réponses pré-pensées, mais plutôt de poser les bonnes questions et d’encourager la réflexivité. Cela demande aussi une forte capacité d'écoute et de dialogue. D’ailleurs, mon rôle de président du Cercle Carolo à l’UNamur lors de mes études et mon côté festif m’ont sans doute aidé à être à l’aise socialement. Pour moi, le philosophe doit savoir marcher sur ses deux pieds. Il y a le pied de la pratique : être sur le terrain de l’animation, dans les équipes. Cela implique une grande attention didactique (comment susciter l’intérêt des travailleurs qui ne se sentent pas concernés par la philosophie ?) Le deuxième pied est celui de la théorie, via des lectures ou des conférences. Il y a toujours un déséquilibre entre ces deux dimensions, car aller sur le terrain, c’est susciter de nouvelles questions, qui réclament un nouvel exercice théorique.

O. : Comment voyez-vous l'avenir de la philosophie en milieu hospitalier ?

J.B. : Cette nouvelle fonction suscite beaucoup de curiosité. J’adorerais qu’un réseau de philosophes hospitaliers se crée dans les années à venir, ce serait génial ! L’ambition est de développer une culture de dialogue dans l’hôpital qui passe par des espaces de délibération qu’il faut pouvoir institutionnaliser. Au-delà de l’engagement d’un philosophe, l’objectif est de laisser une place aux humanités en santé. Cela peut se faire par l’engagement d’un sociologue, d’un anthropologue, d’un philosophe…

O. : Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans la philosophie ?

J.B. : J’ai envie de souligner l’importance de travailler sérieusement, sans se prendre trop au sérieux. C’est ce qui me guide encore aujourd’hui. Un philosophe qui se prend trop au sérieux risquerait de passer à côté d’une forme de légèreté essentielle. Il faut pouvoir trouver son équilibre et profiter des études au-delà des cours, car la fête en fait partie aussi.

O. : Que retenez-vous de votre parcours à l’Université de Namur ?

J.B. : Le mot qui me vient, c’est « familial ». Je n’ai pas toujours été un élève très présent, mais je ne me suis jamais senti abandonné par mes professeurs. Ils proposent un accompagnement que l’on ne trouve pas ailleurs. J’aurais possiblement décroché, à 18 ans, si je n’avais pas bénéficié de cet accompagnement privilégié.

Parcours

2009-2014 : Bachelier en philosophie à l’UNamur

2014-2016 : Master en philosophie, finalité didactique à l’UCLouvain

2017-2019 : Enseignant Français et religion au Collège du Sacré-Cœur

2019-2020 : Certificat didactique, philosophie et citoyenneté à l’UCLouvain

2019-2022 : Enseignant Philosophie et Citoyenneté

Depuis 2022 : Philosophe hospitalier au Grand Hôpital de Charleroi

Cet article est tiré de la rubrique "Alumni" du magazine Omalius #33 (Juin 2024).

Portrait - Thibaut De Meyer : Multiplier les perspectives, par-delà les espèces

Portrait - Thibaut De Meyer : Multiplier les perspectives, par-delà les espèces

Découvrez le parcours singulier de Thibaut De Meyer, un passionné d'anthropologie et de philosophie qui fusionne ces deux disciplines dans une approche concrète et innovante. De son exploration des interactions humaines en laboratoire à son analyse de la perspective chez les animaux, son travail révèle une fascination pour les nuances de la conscience et de la perception. En tant qu'académique et auteur, il s'engage à éclairer les étudiants sur les enjeux philosophiques contemporains, tout en projetant son regard vers de nouveaux horizons, tels que l’histoire et l’épistémologie du test du miroir.

Thibaut De Meyer a obtenu son Master en Anthropologie à l’ULB, tout en nourrissant une passion pour la philosophie. Il décida donc de poursuivre également un Master en Philosophie, cherchant constamment à établir des équilibres et des complémentarités entre ces deux domaines. Son approche s'est toujours orientée vers des situations concrètes, où les concepts sont appliqués, afin de demeurer au plus près des réalités étudiées par les ethnologues et les anthropologues. Il a systématiquement exploré la dimension conceptuelle dans les actions et les comportements humains.

Dans le cadre de son mémoire d’anthropologie (Des gens, des gènes et des généticiens), il s'est intéressé à l'ethnographie d'un laboratoire, examinant comment les humains interagissent avec les poches de sang et les transforment en cartes génétiques des patients. En philosophie (dans un mémoire intitulé L’écologie des monades), son intérêt s'est porté sur le concept de perspective chez Leibniz, un penseur moderne qui a explore la relation entre les perspectives immatérielles (qu’il appelle « monades ») et les entités matérielles (les corps). Par après, Thibault De Meyer s'est penché sur la question de la conscience chez les animaux, notamment en étudiant leur capacité à se reconnaître et à attribuer des états cognitifs à leurs congénères.

Récemment, Thibaut De Meyer a publié un ouvrage intitulé Qui a vu le zèbre ? L’invention de la perspective animale (éditeur : Les Liens qui Libèrent), dans lequel il aborde la question de la perspective à travers le cas des rayures du zèbre qui sont perçues différemment par les humains, les lions, les hyènes, les mouches… En prenant en compte cette multiplicité des perspectives, les biologistes en sont venus à remettre en cause certaines hypothèses cherchant à expliquer la fonction des zébrures. Grâce à une analyse philosophique de ces études scientifiques, Thibault De Meyer défend une forme de perspectivisme relationnel, qu’il distingue et compare entre autres au perspectivisme linéaire. Ce livre est issue de sa thèse de doctorat (Le bestiaire de Brunelleschi. Le perspectivisme et sa réinvention en éthologie) réalisée sous la direction de Vinciane Despret et défendue en septembre 2022 à l’Université de Liège.

Depuis sa nomination en tant qu'académique en septembre dernier à l’UNamur, Thibaut De Meyer enseigne la philosophie des sciences et des techniques ainsi que la logique et l’argumentation. Dans le cours d’introduction générale à la philosophie, avec son collègue Nicolas Monseu, il tente de rendre la matière attrayante pour les étudiants grâce à des innovations pédagogiques, en créant des mini-spectacles, en apportant des blocs de Lego, etc.

Quant à ses projets futurs, il prévoit de se pencher sur l’histoire du test du miroir, les défis qu'il pose et les problèmes qu'il permet de résoudre, notamment en tant que test psychologique non verbal. Comme il le souligne, « Le miroir est plein d’énigmes ».

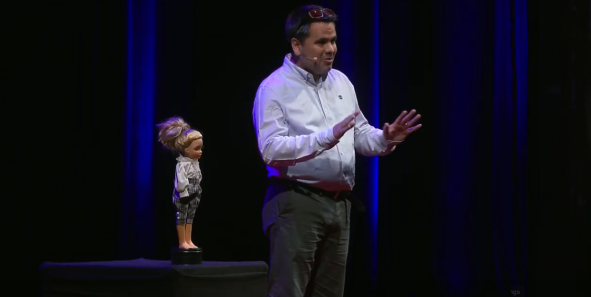

Vidéo TEDxTours | Acromatopsie: voyez les couleurs autrement | Thibault De Meyer

Vulnérabilité : agir et réfléchir

Vulnérabilité : agir et réfléchir

Aujourd’hui, plus de 18 % de Belges sont à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Face à cette réalité, l’indifférence ou le paternalisme sont encore trop souvent les seules réponses. C’est pourquoi la recherche, de la philosophie au droit en passant par l’économie, entend aujourd’hui mieux comprendre les différents visages de la vulnérabilité.

Cet article a été réalisé pour la rubrique "Enjeux" du magazine Omalius #32 de mars 2024.

Selon les chiffres les plus récents (enquête EU-SILC 2023), 12,3 % de la population belge présente un risque de pauvreté monétaire ; 6,1 % souffre de privation matérielle et sociale sévère et 10,5 % vit dans un ménage à faible niveau d’intensité de travail (moins d’un jour sur cinq par semaine). La valeur de l'indicateur européen « risque de pauvreté ou exclusion sociale » s'élève ainsi pour la Belgique à 18,6 %, soit 2.150.000 de Belges confrontés à au moins l’une de ces trois situations. Toujours selon l’enquête EU-SILC 2023, 15,5 % de la population belge indique avoir des difficultés ou de grandes difficultés à s'en sortir (indice de pauvreté subjective).

Des dynamiques complexes 2-3 - bandeau Enjeux.jpeg

C’est à destination de ces professionnels qu’a été mis en place, dès 2021, le Certificat en accompagnement de la grande précarité, fruit d’une collaboration entre le Centre Vulnérabilités et Sociétés de l’UNamur, l’HENALLUX (Haute École de Namur-Liège-Luxembourg), l’HEPN (Haute École de la Province de Namur) et l’UCLouvain. Soit une dizaine de jours de formation, assurés par une équipe pluridisciplinaire, pour mieux comprendre les dynamiques complexes générées par la grande précarité (sans-abrisme, surendettement, dépendances, non-recours aux droits, mendicité, etc.). Objectif ? "Aider ceux qui aident", en leur permettant de porter un regard réflexif sur leurs pratiques, d’utiliser des modèles théoriques pertinents, d’échanger avec des acteurs-clefs comme Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), d’approcher la précarité dans ce qu’elle a de plus intime par le biais du théâtre ou par la rencontre des acteurs des associations de terrain... « Le but est de répondre à un besoin, de rendre ça le plus pratique possible », commente Mathieu Rolain. Juriste, l’enseignant est par exemple intervenu cette année sur la mendicité en droit belge. « La constitution belge reconnaît que chacun doit pouvoir mener une vie conforme aux principes de la dignité humaine : c’est ce principe qui anime de nombreuses recherches du Centre Vulnérabilités et Sociétés de la faculté de droit de l’UNamur », résume-t-il.

Vulnérabilité existentielle

« La société avance dans la prise en compte des vulnérabilités, notamment dans l’espace public », estime Laura Rizzerio, philosophe à l’UNamur. Mais cette prise de conscience – ne nous y trompons pas – est marquée d’une certaine ambivalence : « Le droit, en essayant de protéger les personnes vulnérables, les stigmatise aussi », commente la philosophe. « Par exemple, si je demande des subsides parce que je suis une personne porteuse de handicap, cela me favorise mais cela m’exclut : en rentrant dans cette catégorie, il y a d’autres choses auxquelles je ne peux plus accéder. » Ainsi Laura Rizzerio constate-t-elle chez ses étudiants une réticence à se déclarer "à besoins spécifiques" : s’ils peuvent bénéficier de certains ajustements, notamment concernant les procédures d’évaluation, ils n’en restent pas moins mis physiquement « à part ». Parce qu’elle est à double tranchant, la reconnaissance de certaines vulnérabilités vaut d’être laissée à la discrétion des premiers concernés.

Le terme de vulnérabilité porte en lui de nombreux malentendus : être vulnérable, ce serait être fragile, faible, victime... Alors que la vulnérabilité est avant tout une condition de l’existence humaine à laquelle personne n’échappe. « On a beaucoup confondu cette vulnérabilité comme condition normale de toute existence – nous sommes des êtres dépendants, liés, finis – et les formes avérées de vulnérabilités, c’est-à-dire la manifestation de cette condition existentielle à travers la maladie, le handicap, la vieillesse... » Or, selon Laura Rizzerio, ce n’est que lorsqu’on reconnaît en soi cette vulnérabilité existentielle que l’on devient capable d’accueillir la vulnérabilité avérée. Une gageure, puisque nous sommes tous habités « par des formes de dénis ». « Le déni de vulnérabilité est presque aussi normal que la vulnérabilité elle-même. La vulnérabilité est d’abord une expérience : on ne s’en rend compte que lorsqu’on la vit dans sa propre chair. D’où le fait que, de premier abord, nous allons nier notre vulnérabilité. Soit en disant que c’est une question qui ne concerne que les autres, soit en en faisant une expérience limitée dans le temps – un "passage" – ou bien en introduisant une relation de pouvoir. »

La vulnérabilité est d'abord une expérience : on ne s'en rend compte que lorsqu'on la vit dans sa propre chair.

Pauvreté relative ou absolue

Si la vulnérabilité et la pauvreté n’ont rien de théorique pour ceux qui les vivent, l’objectivation de ces situations grâce à des indicateurs permet précisément d’orienter les politiques publiques. Benoît Decerf, économiste au Centre de recherche en économie du développement à l’UNamur et collaborateur pour la banque mondiale, travaille sur ces mesures de la pauvreté et des inégalités. « Notre travail, c’est d’opérationnaliser les questions posées notamment par les philosophes », commente-t-il. « Historiquement, on mesurait le développement grâce au PIB par habitant, c’est-à-dire grâce au revenu moyen. Or cette mesure a été beaucoup critiquée car elle ne prend pas en compte les inégalités : le PIB d’un pays peut aussi bien augmenter parce qu’un Bill Gates s’enrichit que parce que le sort des pauvres s’améliore. » C’est pourquoi, aujourd’hui, dans les pays développés, on se concentre davantage sur un seuil de pauvreté dit "relatif". Ainsi, en Belgique, est considéré comme "pauvre" le pourcentage de la population vivant dans un ménage dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu médian national, soit 1 366 € net par mois pour un isolé ou 2 868 € pour un ménage composé de deux adultes et de deux enfants de moins de 14 ans. Un Wallon sur cinq se trouve aujourd’hui dans cette situation.

La Banque Mondiale – institution financière internationale qui investit dans les projets des pays en voie de développement avec un objectif de lutte contre la pauvreté – cherche en revanche à identifier le nombre de pauvres de manière absolue. Elle s’est longtemps basée sur le seuil d’ "un dollar par jour par personne", réévalué depuis 2022 à 2, 15 dollars. « Cet indicateur permet une très bonne "comparatibilité" à travers l’espace et le temps », souligne Benoît Decerf. « L’objectif, c’est de pouvoir se faire une idée de la situation matérielle des gens : est-ce que le sort des pauvres s’améliore ou pas ? » Car les gouvernements construisent en partie leur légitimité sur ces indicateurs de pauvreté, qui permettent d’objectiver leurs résultats de développement. Ainsi, l’Inde, pays qui rassemble un très grand nombre des pauvres au niveau mondial, ne partage plus ses données avec la Banque Mondiale depuis 10 ans, « probablement parce qu’elle souhaite garder la main sur l’histoire qu’elle va raconter concernant l’évolution de la pauvreté dans le pays », commente l’économiste.

La mesure de la pauvreté intègre aussi de plus en plus des critères non monétaires, spécialité de Benoît Decerf. « Ces mesures de pauvreté multidimensionnelles prennent par exemple en compte l’accès à la santé, à l’éducation ou encore la sécurité. » Aujourd’hui, à ses objectifs de lutte contre l’extrême pauvreté et de promotion d’une prospérité partagée (c’est-à-dire d’une croissance économique qui n’accroît pas les inégalités), la Banque Mondiale a ajouté celui de "livable planet" ou "planète habitable". « Cela signifie que la Banque Mondiale prend désormais en compte des indicateurs liés à la préservation de l’écosystème et au changement climatique, donc au bien-être "futur" qui nécessite une planète pas top endommagée... »

La précarité en enseignement

En Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion, les étudiants sont challengés sur la thématique de la lutte contre la précarité et la pauvreté. Dans le cadre du projet d’innovation de Bloc 3, inscrit dans l’approche pédagogique learning by doing, ils sont amenés à réfléchir à cette thématique dans l’objectif d’y apporter une solution innovante. Un projet conçu comme un incubateur à projets d’innovation sociale.

Des initiatives solidaires à destination des étudiants

La Solidarithèque

Gérée par les services sociaux de l’UNamur, de la HEAJ, de la HEPN, de l’HENALLUX et de l’IMEP en partenariat avec l’Association pour la Solidarité Étudiante en Belgique (ASEB), la Solidarithèque met chaque semaine à disposition des étudiants quelque 150 paniers alimentaires au prix de 5 euros. Ces paniers proviennent en grande partie des invendus de la grande distribution. Paysans-Artisans livre également une partie des fruits et légumes. « Beaucoup d’étudiants hésitent encore à franchir la porte », constate Maxime Gigot, de la Cellule sociale des étudiants. « Ils se demandent s’ils ont vraiment leur place... s’ils ne prennent pas le panier de quelqu’un qui en aurait davantage besoin. » Un "blocage" qui n’étonne pas cet assistant social. « On a toujours en tête l’idée qu’un bon pauvre, c’est un pauvre qu’on ne voit pas... » Ouverte à tous sur simple présentation de la carte d’étudiant, l’épicerie solidaire est une réponse concrète à une réalité invisible mais partagée par de nombreux étudiants.

Des fonds d’aide sociale en soutien

Le Fonds Social Camille Joset de l’ASBL CERUNA octroie chaque année et de longue date des subsides importants à l’UNamur en faveur de diverses formes de précarité étudiante, que les étudiants soient belges ou étrangers. Le Fonds Social Camille Joset soutient plusieurs dispositifs mis en place par l’université, tels que l’épicerie sociale, l’aide à l’acquisition d’équipement numérique, la lutte contre la précarité menstruelle ou encore les cours de FLE proposés aux étudiants réfugiés dans le cadre du projet Université Hospitalière.

Le Fonds Wynants-Sudan a été créé en 2020 à l’initiative d’Olivia Sudan, épouse du professeur Paul Wynants (1954-2018). Ce Fonds permet d’octroyer chaque année des bourses supplémentaires à des étudiants belges et internationaux suivant un cursus à l’UNamur, en particulier dans le domaine de l’aide d’urgence et de l’aide à la mobilité.

Ces soutiens interviennent de manière complémentaire aux aides octroyées annuellement par le Service des relations internationales et la Cellule sociale de l’UNamur.

Intégration : l'UNamur en soutien du parcours migratoire

Le parcours migratoire est un facteur de vulnérabilité important. Dans le cadre d’un projet d’Initiative Locale d’Intégration (ILI) subsidié par la Région wallonne, l’UNamur assure des cours de français langue étrangère (FLE) et des ateliers interculturels. Trois questions à Leila Derrouich, coordinatrice du projet ILI.

Omalius : Quel est l’objectif des cours de FLE ?

Leila Derrouich : Pour accéder à l’enseignement supérieur, les jeunes qui arrivent en Belgique ont besoin au minimum d’un niveau B2. Les cours de FLE visent à leur permettre d’accéder à cet enseignement. Mais à l’UNamur, nous avons la particularité d’aller jusqu’au niveau C1, soit le niveau juste avant le niveau "natif". Quand les étudiants accèdent à ce niveau, cela leur donne une vraie confiance en eux. Nous proposons en particulier un cours de français académique ou FOU (français sur objectif universitaire). On y apprend à acquérir des compétences académiques : faire une synthèse, un poster scientifique, un exposé oral... Ils peuvent aussi s’inscrire en auditeur libre et apprendre en parallèle le français de spécialité ou FOS (français sur objectifs spécifiques) de leur matière. La grammaire n’est alors plus un objectif, mais un moyen.

O. : Comment se traduit l’approche interculturelle ?

L.D. : Dans les cours, l’accent est mis sur les codes culturels du campus. Nous abordons aussi, en cours de français, les thématiques d’actualités, comme le réchauffement climatique. L’apprenant est considéré comme un acteur social : on l’invite à mettre en avant sa culture d’origine. Utiliser la langue française – qu’on ne maîtrise pas forcément – pour parler de quelque chose qu’on connaît bien est source de valorisation.

O. : Depuis 2015 et la mise en place des cours de FLE, quels résultats constatez-vous ?

L.D. : Nous avons aujourd’hui une Irakienne en master de sciences pharmaceutiques, un Syrien qui est devenu infirmier en soins intensifs en CDI et a joué un rôle important pendant la crise Covid, deux Albanaises qui vont elles-mêmes devenir formatrices FLE, un Afghan qui est devenu interprète sociojuridique, trois réalisateurs en audiovisuel... Nous avons de très nombreux exemples de réussite.

Omalius #32 - mars 2024

Cet article est tiré de la rubrique "Enjeux" du magazine Omalius #32 (mars 2024).

Vous souhaitez recevoir Omalius en version papier ?

Événements

Colloque international - Beyond the State: New Perspectives on the Conceptual Relationships Between Constitution and Society

Colloque organisé par Manon Altwegg-Boussac (Paris-Est Creteil University/IUF) et Sabina Tortorella (MSCA/University of Namur) dans le cadre du projet Marie Skłodowska-Curie SOCIAL et de la Chaire Fondamentale Junior de l’Institut Universitaire de France.

Événement gratuit et ouvert au public.

Constitutionalism, understood as a means of establishing a political autonomous from society, is seen as having constructed the opposition between the State and society. At the same time, the concept of constitutionalism is increasingly being used to describe other forms of social power and normativity – such as the economy, finance, digital, technologies, media, environment – even though the concrete and theoretical implications of these shifts have not always been fully clarified. More recent trends have emerged within the framework of socio-constitutionalism or societal constitutionalism to challenge the reduction of constitutional issues to state-individual relations, acknowledging the complexity of power. Despite their heterogeneity in assumptions, as well as in their descriptive, normative, and theoretical dimensions, these approaches have contributed to renew the inquiry into the relationship between constitution and society. The purpose of the conference is to assess the current boundaries of constitutionalism and to explore theoretical proposals seeking to overcome them. These approaches raise several fundamental questions: What role should be granted to social actors and sectors within constitutionalism? How can their normative autonomy be acknowledged while also regulating their private power and expansionist tendencies? To what extent do these transformations challenge traditional forms of politics? At what cost might the relationship between constitution and society be reconsidered today?

Programme

29 janvier

- 9:00 Welcome

- 9:30-10:00 Introduction: Manon Altwegg-Boussac (Paris-Est Creteil University/IUF) and Sabina Tortorella (MSCA/University of Namur)

From State to Society: New Challenges for Constitutionalism

Chair: Isabelle Aubert (Paris Panthéon-Sorbonne University)

- 10:00-10:30 Thomas Boccon-Gibod (Grenoble Alpes University): Relationships between Constitution and Society

- 10:30-11:00 Simone Mao Zhenting (Harvard University): Constitutionalising Society in an Age of Fragmented Authority: From State-Centrism to Social Constitutional Norms

- 11:00-11:30 Discussion

- 11:30-12:00 Coffee Break

- 12:00-12:30 Angelo Jr Golia (Luiss Guido Carli): Societal Constitutionalism and General Theory of Law (beyond the State): Norm, Order, Interpretation

- 12:30-12:45 Discussion

- 12:45-14:30 Lunch

Moving Beyond the Nation-State: Theoretical Perspectives

Chair: Eleonora Bottini (Sciences Po)

- 14:30-15:00 Jean-François Kervégan (Paris Panthéon-Sorbonne University): Politics below and beyond the State: Schmitt and Kojève in Comparative Perspective

- 15:00-15:30 Paul Linden-Retek (University at Buffalo School of Law): Postnational Society and its Law

- 15:30-16:00 Discussion

- 16:00-16:30 Coffee Break

New Conceptual Tools: Alterity and Derogation

Chair: Eleonora Bottini (Sciences Po)

- 16:30-17:00 Horatia Muir Watt (Sciences Po): On the Borderline (and beyond the State): Ontologizing Alterity on the Terms of the Law

- 17:00-17:30 Raffaele Bifulco (Luiss Guido Carli): Derogation as Legal Response to Social Differentiation

- 17:30-18:00 Discussion

- 18:00 Dinner

30 janvier

- 9:00 Welcome

Mapping Sectoral Constitutions: Case Studies

Chair: Sabina Tortorella (MSCA/University of Namur)

- 9:30-10:00 Francesco Martucci (Panthéon-Assas University): Trust and Distrust. State, Society and Money at the Digital Era

- 10:00-10:30 Nefeli Lefkopoulou (Sciences Po): Exploring Constitutional Narratives in Meta’s Oversight Board: Replicating or Renewing Traditional Constitutionalism?

- 10:30-11:00 Discussion

- 11:00-11:30 Coffee Break

- 11:30-12:00 Manuela Niehaus (University of Administrative Sciences Speyer): Global Climate Constitutionalism beyond the State?

- 12:00-12:30 Mathilde Laporte (Pau University): The Debated Protection of Constitutional Rights within Social Orders beyond the State. The Example of Gated Communities

- 12:30-13:00 Discussion

- 13:00-14:30 Lunch

Critical Insights: Take the Leap?

Chair: Manon Altwegg-Boussac (Paris-Est Creteil University/IUF)

- 14:30-15:00 Chris Thornhill (University of Birmingham): The Military in Sociological Constitutionalism

- 15:00-15:15 Discussion

- 15:15-15:45 Coffee Break

- 15:45-16:15 Jörn Reinhardt (Fulda University of Applied Sciences): Regression and Progress in Constitutionalism beyond the State

- 16:15-16:45 Martin Loughlin (LSE): The Concept of Constitution

- 16:45-17:15 Discussion

- 17:15 Cocktail

Les désirs guerriers de la modernité

Dans le cadre de son séminaire, le Centre Arcadie de l'Institut de recherche ESPHIN aura le plaisir de recevoir Déborah V. Brosteaux pour une séance consacrée à son ouvrage Les désirs guerriers de la modernité, Seuil, 2025.

Déborah V. Brosteaux est chercheuse en philosophie à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), membre du Centre de Recherche sur l’Expérience de Guerre (CREG, MSH-ULB) et chercheuse associée au Centre Marc Bloch à Berlin.

Après une présentation de l'ouvrage, Déborah V. Brosteaux sera interrogée par Thibault De Meyer et Vivien Giet.

Entrée libre. Bienvenue à toutes et tous.

Présentation du livre

Face aux guerres dans lesquelles les pays d’Europe sont impliqués, nous oscillons en permanence entre anesthésie et frénésie. Certaines situations guerrières donnent lieu à un échauffement affectif, un « regain » d’énergies psychiques et sociales, tandis que d’autres sont à peine nommées, reléguées au loin. Cette enquête philosophique creuse l’ambivalence de nos rapports à la guerre, inscrite au coeur de l’histoire sensible de la modernité.

Inspiré des écrits de Walter Benjamin, de W. G. Sebald ou encore de Klaus Theweleit, l’ouvrage explore ces affects guerriers à travers le XXe siècle, et interroge leur héritage : la froideur de la mise à distance, le déni des ruines après 1945, le désir d’intensification de l’expérience de soi, qui mobilise les imaginaires en 1914-1918 et s’engloutit dans les tranchées… voire mute en passions fascistes qui se nourrissent activement de la dévastation.

Déborah V. Brosteaux prend au sérieux ces désirs, y compris dans leurs attraits. Et se demande : quelles transformations affectives activer pour résister aux mobilisations guerrières ?