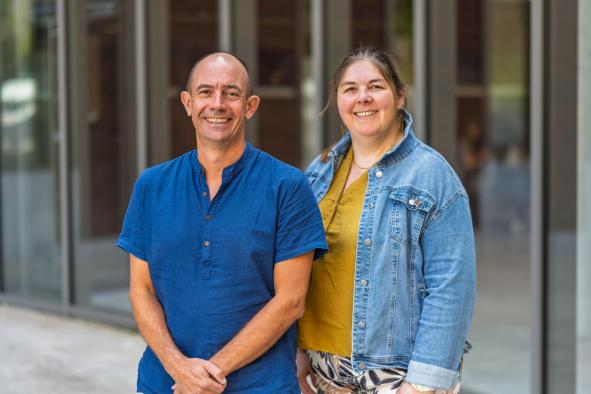

Le travail de mémoire auprès du grand public porte souvent sur les conséquences du nazisme, moins sur les mécanismes et les discours qui ont permis aux nazis de prendre le pouvoir. Les méthodes et la rhétorique de l’époque sont-elles similaires à celles de l’extrême droite actuelle ?

A.T. : Oui, par exemple dans la recherche du bouc émissaire et le développement des peurs. Lors du colloque, les politologues parlaient de « paniques morales ». Aujourd’hui, l’extrême droite insiste, par exemple, sur le déclin des valeurs morales, en pointant du doigt les personnes transgenres ou les personnes aux préférences sexuelles différentes. Elle va insister sur la nécessité de transformer le modèle social pour revenir à un traditionnel, tout en faisant peur. L’instrumentalisation des peurs est le fondement de la stratégie électorale des partis d’extrême droite, soit en accentuant les craintes qui existent, soit en les faisant littéralement naître.

On sait que l’antisémitisme existait au préalable, mais les nazis lui ont accolé de nombreux discours violents et déshumanisants, pour justifier l’extermination des juifs. La violence était, dès lors, justifiée par le fait que les populations juives, gitanes, homosexuelles, étaient dangereuses.

On retrouve aujourd’hui le même schéma dans certains discours agressifs qui proviennent de groupuscules d’extrême droite ou, plus généralement, de groupuscules extrémistes. Ces discours pourraient amener certains à justifier des violences semblables à celles de la guerre 40-45 envers ces soi-disant menaces pour la société.

B.R. : La rhétorique est également similaire. Aussi bien dans le parti nazi que dans les partis d’extrême droite actuels, on est face à des tribuns qui, comme Hitler ou Goebbels, aiment les monologues. Ils tiennent des discours qui assènent des vérités et qui créent une panique morale. Par contre, tous ces tribuns sont en difficulté lorsqu’ils doivent débattre d’idées.

C’est un peu la même chose aujourd’hui. Dans un débat contradictoire, Donald Trump va par exemple aller au conflit, comme il l’a fait avec le Président Zelenski. Göring, Hitler, Goebbels faisaient exactement la même chose. On a retrouvé des archives sonores du procès de l’incendie du Reichstag dans lesquels on entend Göring sortir complètement de ses gonds lorsqu’il est mis en contradiction avec un des accusés ou un des avocats.